當我們讀到“墨池點破秋冥冥,苦鐵畫氣不畫形”,“畫之所貴貴存我,若風遇箫魚脫筌”和“直從書法演畫法,絕藝未敢談其餘”的詩句時,很容易聯想到主盟清末民初畫壇的寫意花卉畫大師吳昌碩的畫品和人品。

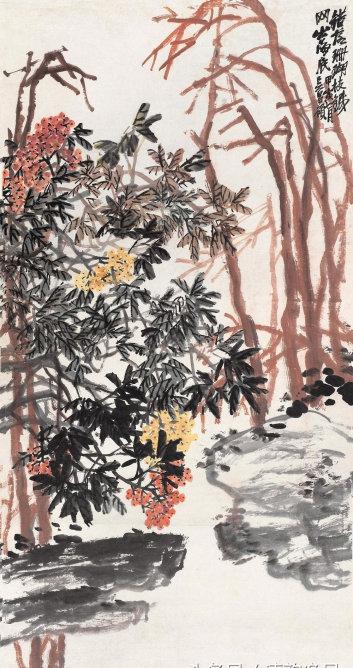

吳昌碩繼承了我國民族繪畫特别是文人畫的優秀傳統,畢生孜孜不倦地進行畫理、畫史、畫法的研究,以大寫意的筆墨,融詩、書、畫、印于一爐,創作了大量既富有個性又富有時代感與生活情趣的作品。

一個畫家,特别是卓有成就的大師,總離不開理論的指導,吳昌碩極為重視我國民族繪畫理論的研究和探索。雖然他沒有象《石濤畫語錄》那樣的專著,但是在詩文、題跋、信劄的字裡行間曾發表過不少情辟的見解。

一九o五年,吳昌碩在上海會晤了張鳴珂,對他說“瓜田徵君(張庚)的《畫徵錄》後,則有馮廣文(馮墨香)的《墨香居畫識》,蔣霞竹(蔣寶齡)的《墨林今話》,迄今又五十餘年矣,人才輩出而記載無聞,将有姓氏翳如之憾。君何不試為之”。張鳴珂答應了。過了三年,纂錄了前書未收的一百五十多家。著成《寒松閣談藝瑣錄》,這是一部詳明實用的近代美術史著作。當吳昌碩的老友高邕協助楊逸撰寫《海上墨林》時,他也提出過不少有益的意見,并提供了大量的資料。

吳昌碩有手稿兩冊,前面拓着他在故鄉以及遊寓湖、杭、蘇、滬等地所交往的師友的印蛻,後面記載着他們的姓名、裡爵、人品學問和交誼。其收近五十人,手稿上沒有署名,亦未書歲月,恐是随拓随記的,在末一節記着:“長夏多暇,理箧中舊為諸君所印。是以類書其後,餘年來亦頗學畫,率意為之,自适其趣,人或謂似青藤,或曰白陽,餘都不自知,與諸君無一仿佛,獨酷好諸君畫,諸君亦不遐棄餘,所謂臭味相投者,然耶否耶,離合同異還與諸君參之。”前面則有譚複堂一八九二年寫的序,文中提到“……吳子倉石嗜古若炙,相知以心,雅好文章,餘事篆刻……集廿年镌之篆文,撰千裡心交之别傳,印人款識,名士簿錄,不類而類之想,有意無意之間……題曰石交雲爾”。從序文年月推之,當是吳昌碩二十八歲——四十五歲時所作。此稿未付刻印,我們稱之為《石交錄》,這可以說是他記錄同時代金石書畫師友交往的回憶錄,也是近代美術史上的一份珍貴資料。

吳昌碩與任伯年亦經常切磋畫理,得益頗多,在吳昌碩晚年,任的外孫吳仲熊來向他請教作畫的道理時,他寫了《勖仲熊》一詩,闡明了他對形似與神似,造化與心源,繼承與創新的看法。

現在,我們再從“畫氣”、“存我”、“書法演畫法”三個方面來認識吳昌碩的畫品。

“苦鐵畫氣不畫形”。就是在“以形寫神”中強烈寫神的重要。吳昌碩老友沈汝瑾說他的畫“以氣主”,為主當然不是說不要形,而是說不僅要“對花寫照”熟悉外形,還要與物象成為知己。比如吳昌碩畫梅也愛梅,他曾自謂“苦鐵道人梅知己”。有一次,有個朋友告訴他,大庾嶺的古梅是齊梁時的人種的,碧藓滿身,如蛟龍卧于崖壑間,花開時香聞數裡,可惜一夜間被雷電擊死,砍伐為薪了。朋友走後,他發興畫了大幅梅花,虬枝倚壑花翻空,雖非千年之物,也很傳神,是他得意之作,并題了長歌,說這是心靈造化相通了。他還在自己畫的一幅《天竹水仙》上題道:“筆意類範湖,然範湖工于設色,予往往以氣魄見長,猶善歌者得其天籁耳。”可見他是何等重視氣魄了。

“畫之所貴貴存我”。這個“我”就是個人的獨創風格。潘天壽曾說:“昌碩先生,無論詩文、書、畫、治印無所不長,他的作品有強烈的特殊風格。”又說:“昌碩先生,無論在詩文、書、畫、治印各方面,均以不蹈襲前人,獨立成家為鹄的。”

虛谷是晚清富有獨創的畫家,吳昌碩對他很欽佩,曾對汪亞塵說:“虛谷作畫,假使畫得與人相同,或不從自己内心有體會處出發,便随時銷毀。”他還在虛谷作的《佛手》上題道:“十指參成香色味,一拳打破去來今。”吳昌碩并不反對師古,但是他以為“出藍敢謂勝前人,學步反愁失故态”。要求學古人而自出胸臆,在前輩的基礎上創造出自己的風格來。他在自己畫的一幅《桐子安吉榴瓷瓶》中題道:“古法固有在,阙守而殘抱,落墨頗草草,且憑篆籀掃,人謂品不能,我喜拙無巧。”拙無巧正是吳昌碩所崇尚的一種藝術風格,他曾在《刻印》長古詩中寫道:“天下幾人學秦漢,但索形似成疲癃,我性疏闊類野鶴,不受束縛雕镌中。不知何者為正變,自我作古空群雄。”都反映了他“貴存我”的藝術思想。

“直從書法演畫法”。是吳昌碩藝術創作的又一特點,他二十多歲遷居安吉城内“蕪園”後,繼續學習篆刻、書法、詩歌、經過長期勤學苦練,達到“一日有一日之境界”,他說“近時作篆,莫友芝用剛筆,吳讓老(吳讓之)用柔筆,楊濠叟(楊沂孫)用渴筆,欲求三家外别樹一幟難矣,予從事數十年之久而尚不能有獨到之妙,今老矣,一意求中鋒平直且有筆不随心之患,又何敢望剛與柔與渴哉”。

至于繪畫,他自己曾經說過:“平生得力之處能以作書之筆作畫。”可見他的畫法是從書法演變而出。我國傳統的畫論中提到書畫同源,因為書法和畫法的道理是一緻的。宋元以來的文人畫大家,無不把書法演變成畫法。是以與吳昌碩同社的吳石潛在《苦鐵碎金》跋中,說吳昌碩的書畫是“所謂一而神,二而化,用能獨立門戶自辟町畦,挹之無竭而按之有物”。

我們在叙述吳昌碩成就的同時,不能不簡述一下他的生平。吳昌碩浙江省安吉縣鄣吳村人,一八四四年生。他誕生前四年适逢鴉片戰争爆發,不久太平天國運動興起,鄣吳村是清軍防守甯國一路的要道。在他十七歲時,太平軍東下與清軍發生戰鬥,在戰亂中鄣吳村被毀,他的祖母、母親、妻子、弟妹相繼病餓而死。他在離亂中曆盡艱辛,五年後亂定,随父自鄂皖歸來,家園荒蕪不可居,随父遷往安吉城内的“蕪園”。朱正初在《蕪園記》中記載了他青年時期的為人:“寡言語,安簡默,取與不苟,長于歌嘯而金石文字之藝最精,殘蕪其末而不蕪其本,蕪其外而不蕪其中矣。”因當時有人認為不工貼學是舍本求末,是以朱正初說他是蕪其末不蕪其本。

吳昌碩愛才若渴,不論門第、地域、國籍,精心培育和影響了許多傑出的書畫篆刻家,如:陳師曾、趙石農、潘天壽、王個簃、以及日本的河井荃廬等等。他不存門戶之見,積極參加當時的藝術團體如“西泠印社”、“海上題襟館金石書畫會”、“豫園書畫善會”等等的活動。

在他家居的時候,認識了施浴升與張行孚。認為施“為人無城府,交友以誠,肆力詩文,以風格神韻為宗”,吳昌碩與他過往甚密,向他學詩。張行孚“樸學自勵”,著《說文發疑》,并工秦篆,吳昌碩在金石文字訓诂方面曾受他的影響。譚複堂是殚研詩詞的大家,吳昌碩在上海遇見他後以詩草就正,譚氏極為稱許,說從他的詩裡可以看出他是 崎磊落的人,又将自己的著作送他,吳昌碩感慨地說:“自餘策名微秩十餘年來,風塵奔走,德業不加進,每思之未尚不悔,獨幸所遇賢豪長者,往往契合,非伏處岩穴所能庶幾,此則差足自慰矣。”他初到湖州,進谒博學多才,工繪畫,精鑒别的章紫伯,章氏囑他刻幾方印,持後嘉許說:“今人作印但學陳鄧,貌合神離;如君所作,力運字中,氣充腕下,精進不懈,未可易量。”他還遇到通篆籀兼治印的胡 鄰,胡氏說他的印能獨開生面,吳昌碩很有感觸,說:“餘觀古來擅藝事者,人品多清逸,反之則不工,世人不知,動曰小技,象胡氏那樣怎麼可當小技看呢。”

吳昌碩與一些畫家也有着深厚的交誼。對張子祥、吳伯滔、任阜長等都能看到其長處。金 ,别号瞎牛,工畫善醫,畫梅花、山水功夫很深,為人坦率,吳昌碩生了背疽,請他醫治了五十天才好,病中,金氏勸他學畫,畫成看後,說他有金石氣。于是吳昌碩更加緻力于繪畫了。他在蘇州結識了蒲作英,交往密切,曆五十年。一八九四年兩人合作梅竹,吳昌碩題為“歲寒交”。蒲氏在上海病死後,由吳昌碩等為之料理喪事,并書了墓志銘,寄托哀思。吳昌碩初到上海,就認識了當時的著名書畫家胡公壽,胡氏很喜愛吳昌碩的刻印和行書篆書,畫了《蒼石圖》送給他,并題道:“瞻彼蒼石,風骨 ,頹然其形,介然其骨。”對吳昌碩鼓勵很大。

吳昌碩對有能力肯努力藝事的青年總是耐心培育,虞山的趙石農在《拜缶廬印存》自序雲:“仆性鈍,少失學,随先人賣藥村市,年二十四始好金石刻劃,入城識李虞章先生鐘,知木無印宗派,繼遇吳缶老倉石,時缶老專治漢印,一掃文、何、丁、鄧積習,獨辟蹊徑,邁古铄今,海内外宗之,印學之風一變,然學者非多讀三代秦漢金石,使字法有來曆不可。”趙石農是一位很有創造性的篆刻家,他勤奮努力,在繼承吳昌碩的基礎上開辟了自己的獨創風格。他把自己治印的齋室取名“拜缶廬”,可見他對老師是何等敬愛。

一八九七年,吳昌碩接到素不相識的年僅二十八歲的河井荃廬自日本的來信,并附習作印拓,要求向他學習。他複了一封熱情的長信表示願意。荃廬接信後十分興奮,他在回信中寫道:“先生與仆未有半面之識,而眷愛之厚,慨然如此,一讀再讀,感極潸然淚下,先生更見惠大作印存,直秦直漢,古樸蒼然,妙不可言,高誼之贶,銘肝不知所謝,當子子孫孫永寶焉。”一九00年冬天他和文求堂主人田中慶太郎一起遠涉重洋來到上海(田中慶太郎曾出版郭沫若《兩周金文大系》一九一二年編輯出版的《昌碩印存》,成為流行日本的第一本吳昌碩畫冊),随即由羅振玉、汪康年介紹給敬仰多年的吳昌碩,從他學習,廣結印人,開拓眼界,以後又多次來華。另一位日本高松岐阜人,詩、書、畫、篆刻家長尾甲在一九0三年來上海商務印書館任編譯時認識了吳昌碩,并成為知交。一九0四年西泠印社成立,吳昌碩被推為社長,荃廬和長尾甲是西泠印社首屆日本社員,成為中日文化交流和印學史上的佳話。

吳昌碩逝世那年(一九二七年)的重九,寫了一首四言登高詩:“書畫篆刻,供一爐冶,詩通性情,浪仙東野,竹頭木屑,不風不雅,負腹者何,類将軍者,離亂紀年……”這首詩雖夾雜着許多典故,但很象是對自己處世、為人、治藝的小結或座右銘,他虛心地把自己的作品比作有益于人的竹頭木屑,把别人的罵(批評)當作師承,希望壽比南山,孜孜不倦于藝事,和他的“絕筆蘭”一樣充滿了光彩。