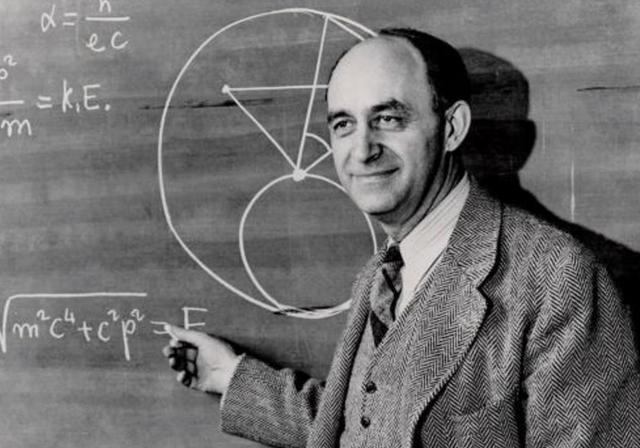

費米悖論實際上是一個長期存在的命題。早在1950年,當著名的意大利裔美國實體學家恩裡克·費米(Enrique Fermi)在讨論不明飛行物和外星人時,他突然想到了這句話:你在哪裡?(他們在哪裡?要了解這個問題的原因,确實需要很多讨論。在實體學中,費米一直以其驚人的估計能力而聞名,費米脫口而出這句話,"你在哪裡?正是因為他出色的測算能力。

他意識到的問題是,銀河系隻有10萬光年的大小和100億年的曆史。即使以光速的千分之一(事實上,人類已經擁有這樣的導航技術),智能文明也可以在短短1億年内探索和殖民整個銀河系。作為一名實體學家,費米顯然無法接受這樣的沖突。他覺得一定是哪裡出了問題。

怎麼了?這是科學家們幾十年來一直想知道的。今天,我們列出了所有的可能性,但沒有一個被觀察到來證明它們。就靈感而言,這是科幻作家的"福音",因為他們每個人都能寫出一部完美的宇宙設定的科幻小說。劉慈欣給出的答案是,宇宙的智能文明在黑暗森林法則中。作為《三體》的鐵杆粉絲,我覺得是可以寫好小說,但隻能寫小說的設定。從現代天文學來看,這樣的故事設定就不那麼科學了。

相對容易确定一顆恒星是否從遙遠的地方産生了更高的智能文明。根據熱力學第二定律,文明必須消耗大量的能量才能生存,而戴森球等大規模的能量捕獲方法将不可避免地影響其恒星的光譜模式。即使是由人類等低等文明建立的天文台,也可以同時測量數千顆恒星的光譜。此外,恆星的實體學是一門相對成熟的學科,可以解釋我們接收到的幾乎任何類型的恆星。

此外,美國宇航局在退役已久的開普勒太空望遠鏡的資料庫中發現了許多類地行星。這些行星不僅在大小和品質上都接近地球,而且在母星的宜居帶中運作。鑒于開普勒太空望遠鏡隻探測到銀河系的一小部分,銀河系中不是有數量驚人的類地行星嗎?是以,這兩個互相沖突的天文發現使得費米悖論更加奇怪和莫名其妙。就好像我們小心翼翼地闖入了一個房間。那裡應該有很多人,但現在沒有人了。在這樣一個神秘的房間裡,我們脫口而出一句話:"他們在哪裡?"

也許我們的宇宙确實處于極度沉默的狀态,這符合奧卡姆剃刀定律。

任何不利于這一推論的結論都将迫使我們做出一些額外的假設,這将大大降低這些結論的數學可靠性。例如,三者的黑暗森林法則給出了一個外星文明的觀點,這個文明似乎處于"極度沉默"的狀态,但實際上卻很擁擠。為此,劉慈欣給出了"技術爆炸"和"懷疑鍊"等附加假設。無論這兩個假設在外星文明中是否可靠,"技術爆炸"的概念本身在西方科技史上有着濃厚的色彩。

回到正題,讓我們回到"大沉默"的話題上來。說到"大沉默",這個詞來自人們在實施"Ozma"計劃多年後得出的無助結論。由美國天文學家德雷克上司的Ozma項目旨在通過無線電波檢測太陽系附近的生物标志物信号。該項目于1960年4月正式啟動。

監測斷斷續續地分三個階段進行,但沒有取得任何有價值的結果。雖然後來的計劃,如"Mitta","Phoenix"和SETI得到了實施,但他們一無所獲。這種不尋常的宇宙無線電寂靜似乎顯示出隐藏在寒冷星空背後的某種浩瀚和荒涼。這樣的結果甚至改變了20世紀許多天文學家對生命和宇宙智慧的了解。

這是否意味着我們是宇宙中唯一我們正在尋找的智能生物?人類文明真的代表了銀河系中最強大的文明嗎?在這一點上,我們必須提到所謂的"大過濾器"理論,它給出了"大沉默"的可能原因。為此,我們試圖考慮像阿西莫夫銀河帝國這樣的偉大知識分子文明。它是如此之大,以至于它的足迹覆寫了無數的行星系統,是以找到其文明的發源地已成為一個考古問題。

對于這樣一個文明來說,我們能想象到的任何自然和人為災難似乎都不太可能觸及其基礎。換句話說,這樣的文明幾乎是不朽的。不幸的是,費米悖論告訴我們,這種文明,就像18世紀的永恒動機一樣,實際上并不存在于現實中。熱力學定律沒有永恒的動機,但費米悖論呢?"大篩"理論認為,在銀河系中,文明初期一定有一個或多個"大篩子",而智能文明不太可能跨越這些"篩子"。

接下來的問題是,我們的塵世文明是否越過了這些"篩子"?是以,大放映理論的創始人羅賓·漢森(Robin Hansen)按時間順序提供了九種可能的選擇:

(1)适當的行星系統(即前面提到的類地行星);

(2)可自由複制的遺傳大分子(如RNA和DNA);

(3)單細胞生物;

(4)複雜的單細胞生物;

(5)有性生殖;

(6)多細胞生物;

(7)工具使用能力;

(8)我們的水準;

(9)星際殖民。

第(8)條是人類文明的層次。是以,擺在我們面前的問題是:這些"大篩子"是來自上面列出的(7),還是介于第8條和第9條之間?鑒于人類選擇的原則,不可能意識到我們已經越過了地面"篩子"。在這一點上,行星實體學中的一些發現将變得特别危險,因為它使我們能夠看到被人類選擇原理所掩蓋的重要資訊。例如,開普勒太空望遠鏡的發現在很大程度上排除了第一個是"大篩子"的可能性,因為它證明了類地行星在銀河系中并不罕見。

這是個壞消息。更糟糕的是,類似的發現可能會繼續在火星探測任務中發生。如果美國宇航局突然宣布它的火星車已經成功地在火星表面發現了某種原始的多細胞化石,即使它在顯微鏡下模糊地看了一眼,我們也會處于一個非常糟糕的境地。因為在這種情況下,我們幾乎可以肯定,僅在太陽系中,多細胞生物就赢得了兩票。如果我們看看這個浩瀚的星系,恒河中的外星生物和沙子一樣多!是以,傳說中的"大放映"要麼是第7條,要麼是處于人類文明的最前沿并注視着我們。是以,從這個意義上說,沒有新聞是最好的消息。

接下來,讓我們來看看大篩幕正在走向人類文明的路上有多大的可能性。毫無疑問,我們的文明正處于一個迅速變化的時代,這一程序是不可逆轉的。即使是輕微的減速和挫折,也将是一場人類災難。人類的智者繼續探索未知的科學領域。這個過程就像人與神之間一場不悔改的觸球遊戲,每一項科學發現都相當于觸碰了神包裡的一個彩球。不同的顔色代表不同的科學和技術性質。基本上有無害的綠球,如太陽能和計算機技術;中性白球,如使用火;代表危險的紅色球,如克隆、核技術等;當然,還有一個代表死亡的黑球。目前,人類還沒有捕捉到黑球,但這并不意味着黑球不存在。黑球一出現,就是所謂"大銀幕"的時刻。當然,也有可能随着時間的推移,原本危險、中立甚至無害的球在一夜之間突然變黑,讓我們措手不及。這種可能性确實存在,例如流行的人工智能技術。

在這裡,我們可能對費米悖論的原因有自己的答案。是的,這是一個具有不同觀點的開放話題。然而,另一方面,事情可能并不那麼複雜,但智能文明之間不可逾越的距離創造了今天的"大寂靜"。想象一下,此時此刻,在銀河系的另一端,一個智能文明正在向太陽系的方向發送信号。我們必須等待80,000年才能收到它。人類文明能持續那麼久嗎?隻要我們看看我們給地球生态系統帶來了什麼,就不難看出這真的可能是一個問題。

基于同樣的考慮,兩個文明之間的單向對話必須在特定時刻實作,至少要有兩個條件:足夠高的文明率,第二,文明的壽命足夠長。這裡定義的文明壽命是從文明掌握無線電技術的那一刻開始計算的。

按照這個标準,人類文明隻存活了110年。不幸的是,我們仍然不知道第一個條件的值範圍。即使第二個條件是,我們也隻能根據自己的情況給出一個可能的下限。然而,令人擔憂的是,這樣一個極其簡化的數學規劃模型,經過一番分析,得出的結論是,無論宇宙文明形成的速度有多快,文明都必須比某個生命更長的時間才能實作單向對話。壽命的下限約為1000年。我們可以從品質上了解這樣一種結果,即兩個生命短暫的文明同時存在,對話的可能性幾乎不存在,因為其中一個文明在信号到達之前就消失了。

然而,如此簡單的結果突然向我們提出了一個巨大的問題:費米悖論是否意味着宇宙中智能文明的平均預期壽命遠低于1000年?對于人類文明來說,這個結果更令人不安,因為它似乎意味着緻命的"大篩子"将在不久的将來生根發芽。

當然,這些讨論可能會在無知的人中引發一些"世界末日的恐慌",但這不是我們試圖用費米悖論做的事情。

相反,它應該成為每一個人類智者的警鐘,不斷提醒自己尊重自然,生活在和平與安全中,敬畏自然。

古雲:紳士做過事,做過事,這就是原因。

宿命論和機械主義被扔進了曆史的垃圾箱。展望未來,我們的文明是無限的。關于目前的經濟發展和環境保護,至少有一件事會變得清晰:如果人類社會繼續拖延改變其能源結構,繼續在碳排放上忽視和互相推動,恐怕我們都會在有生之年看到我們文明的"大篩子"。