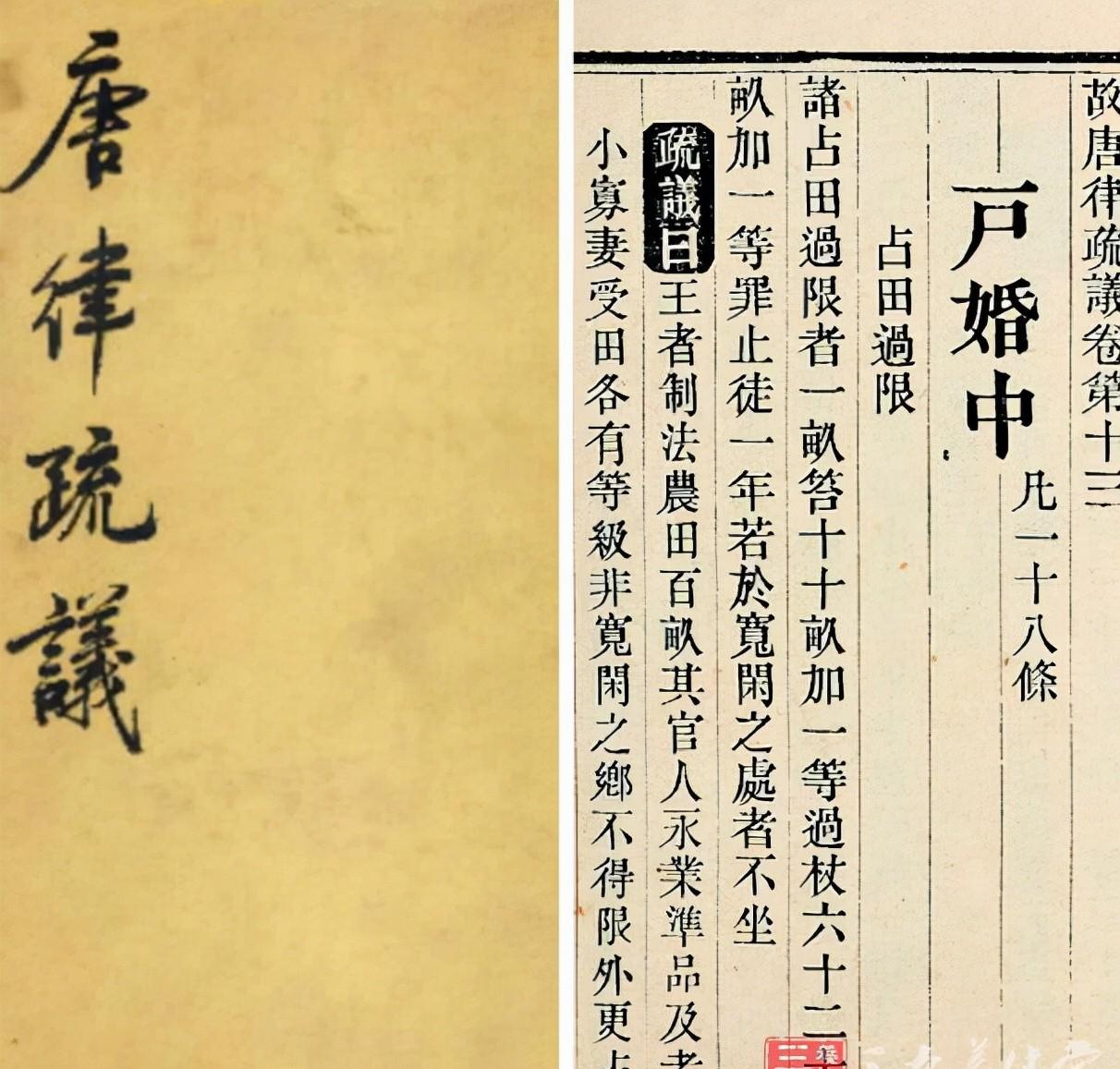

中國封建時代律法在總體上是高于同時期的歐洲的,有着一種更樸素的法律精神。中國封建時代律法不僅強調是殺人者死,更注重的是““天理國法人情”,意思是指所做的事合乎道理、國法、人情。 ”對于重要案件必須經過皇帝首肯。

比如現在,一個有夫之婦與他人通奸,丈夫氣惱不已,将奸夫給打了。奸夫把丈夫告到了法院。結果丈夫被關了。按照我們的意識,包括儒家的傳統,奸夫與人偷情,丈夫把他給揍了,是再正常不過的事。而且打輕了,但在法治社會,丈夫的打人不合法了,反而是奸夫占了上風。在這個案子中,最終的結論就是合理打人的丈夫被判刑了。再比如遇見殺害親人仇人出現在眼前,又會怎樣。在唐代就發生了這樣一起個人報複殺人案,那當時的法官又是如何處理的呢。

事情發生在一代女主武則天在位的時候,據《新唐書·列傳》之“孝友”記載。在關内道同州下 邽縣(陝西渭南市地區)的一個驿站(官方招待所)。這天驿站住進一個叫趙師韫的人,此人雖然隻是一個縣尉(縣裡警察局長)但派頭不小,搖頭晃屁股,讓人看着十分厭惡,驿站的小吏自然得全力願意接待,當小吏把趙師韫安排到相應的房間的時候,這個叫趙師韫不僅勃然大怒,不僅要讓驿站的驿丞親自接見,而且要住上房。這小吏也算是粗通文墨,知道這樣的人惹不起,他的背後不知道站着哪個大人物,小吏立即通報了驿丞,這時候驿丞已經睡覺了,現在被打擾了睡覺自然不快,聽到了小吏禀告,又聽聞了小吏對于趙師韫外貌的描述,又看了看名帖(介紹信)。驿丞大腦一激靈,心道,這人怎麼來了,這驿丞立即對小吏說,這人你可惹不起,别看現在是縣尉。但已經升任禦史。現在進京接受任命的,你讓住下房,他自然不願意。我親自去接待吧,那小吏心想:這樣的人也能當禦史,這真是我大周無人了(大唐)。這一定是吏部府有人,唉,狗尿苔長在金銮殿那就是靈芝草啊。

我們不提這小吏憂國憂民之心,再說這驿丞親自來到趙師韫住處,一再賠禮道歉。而且把趙師韫安排到上房,又是擺上酒宴。最後又安排一個機靈的小吏随時伺候。一夜無話。第二天一早,驿丞親自來請趙師韫吃飯。當驿丞來到上房門口的時候,發現房門虛掩。而且一股濃烈的血腥氣撲面而來,驿丞頓時覺得一種不詳的預感湧上心頭,驿丞壯着膽子推開房門定睛一看,媽呀,驿丞一聲尖叫吓得一動不動。原來這位趙師韫死了,被人在胸口上捅了一刀,這驿丞還算不錯,但短暫的失神之後,立即吩咐手下衙役,立即封鎖驿站前後門,有膽敢擅自出入者就地擒拿,然後立即派人報告下邽縣縣衙報案。

下邽縣縣衙的縣令得到報案以後,也是大吃一驚,即将赴任的當朝禦史居然死在 自己的管轄之地,如果上司知道,治自己一個民風不安的罪責那是難逃不掉的,是以當地縣令立即準備趕赴現場破案,就在此時,驿丞領着兇手親自來投案來了。原來殺人兇手就是那個當夜伺候趙師韫的那個小吏。縣令立即升堂審案,這位殺人兇手自稱叫徐元慶,其父他徐爽六年前被縣尉趙師韫所殺,由于他當是不在家,等到他回家的時候,趙師韫已經調任。有道是殺父之仇不共戴天,徐元慶聞知後一心報仇,四處尋找趙師韫不見。去年的時候,他見驿站招募驿夫,為了吃一口飽飯也隻有改名換姓在驿站做驿夫。萬萬沒有想到,這一天居然遇見趙師韫在驿站入主,這真是踏破鐵鞋無覓處得來全不費功夫,而且當晚又趕上他輪值,徐元慶于是就親手殺掉趙師韫。現在大仇得報,如願以償,為了避免連累他人,就此投案自首,自縛報官請罪。

縣衙的縣令得知情況以後,深感案情重大,這不是自己可以做主的事情,立即上報刑部請求處理。這裡要說明一點是,在正史上沒有記載趙師韫為何要殺徐爽,但可以肯定是不是因為徐爽觸犯律法。殺人屬于趙師韫的個人行為。此案上報刑部以後有人主張殺人償命。立即判徐元慶死刑,有人則反對,既然投案自首,又是替父報仇,理應從寬處理,由于分歧太大。最後隻有送出女皇武則天親自處置。武則天看完卷宗以後,感念其孝心,想赦免徐元慶的死罪,但這做法遭到陳子昂的反對(寫”前不見古人,後不見來者”,那位)。陳子昂的意思是:“徐元慶蓄意謀殺,案情清楚,按照國法應判死刑,但念在其為父報仇盡孝,情有可原,建議對其執刑後,再表彰其行為。“(國法專殺者死,元慶宜正國法,然後旌其闾墓,以褒其孝義可也。")這一提議得到了所有朝臣的同意。但此事是最終判決結果不得而知。

同樣是事情發生在了五十多年之後,在唐玄宗開元二十三年,有人舉報雋州都督張審素A錢受賄,唐玄宗派監察禦史楊汪全力查辦此案,張審素的手下人得知消息以後,派人将舉報人給殺了,随後脅迫楊汪向朝廷送出報告,澄明張審素是好官,是清官,是他人誣告。但楊汪不為所動,上奏“張審素涉嫌謀反”,井審理依法處死張審素,其二子張瑝、張琇由于沒有成年,被判流放嶺南。後來張瑝張琇兩兄弟潛逃回洛陽。準備替父報仇,而此時的楊汪已經是殿中侍禦史。改名楊萬傾。兩兄弟于夜間手刃殺父仇人,随後二人将喊冤書貼在殺人工具斧頭之上,投案自首。案情公布之後,當時的輿論都支援張瑝張琇兩兄弟的義舉。

宰相張九齡認為,宜赦其罪,就是不判死刑,而副宰相李林甫認為:若赦免此二人,必壞國法。必須處死,最終李隆基判定:國家設立法律就是為了禁止私人仇殺,如果人人都可私自為父報仇,互相仇殺,何時能止,法律必須嚴格執行,就算是大孝子曾參殺人也必須處死,這個口子不能開。是以必須處死。張瑝張琇兩兄弟被處死後,得到了當時輿論的同情,吃瓜群衆出錢給買的墓地。此案由于官府和民間分歧很大,造成一定的非議。

關于徐元慶案件,幾十年後,柳宗元對此案的判決産生質疑,柳宗元對于徐元慶案判定是,必須具體情況具體分析,如果趙師韫虐殺無辜,地方官又不追究其罪責,反而官官相護,徐元慶無法通過法律途徑獲得正義,轉而處心積慮報仇殺人,“是守禮而行義也”,則不應對徐元慶進行處死;如果徐元慶的父親本身犯罪,趙師韫殺之,并不違背律法,則其“非死于吏也,是死于法也”,徐元慶是罪有應得,不應對其進行表揚,“執而誅之,是以正邦典,而又何旌焉?”

在今天看來,個人複仇的行為是對國家法治的破壞。但在封建時期,血親複仇,在中國古代和歐洲都是一度被允許的行為,桓溫在靈堂上把殺父仇人的三個兒子都給殺了,居然得到當時輿論的認可,當時的皇帝司馬昌明為此把自己的女兒南康公主下嫁給桓溫。因為當時的人們認為家族的利益高于一切。對家族中某一個人的人身傷害,就是對一個家族全體成員的侵害,是以提倡以牙還牙的報複。所謂的“父之仇弗與共戴天,兄弟之仇不反兵,交遊之仇不同國。”加上古代重視孝道,是以血親複仇大行其道,不過,曆代對血親複仇皆有限制,複仇隻能以一次為限,不允許雙方再行複仇。東漢獻帝建安十年令:“不得複私仇。”三國魏文帝時诏曰:“今海内初定,敢有私複仇者,皆族之。”唐朝律法更嚴格限制血親複仇。宋朝律法雖限制血親複仇,但規定要具體情況具體分析。後面除元朝法律傾向于允許血親複仇外。明清律法都承繼唐宋法律,對血親複仇有着嚴格的限制!

應該說,陳子昂的觀點根本站不住腳,法律上嚴懲,民間褒獎,又縱容又鼓勵。自己打自己臉。從個人角度,柳宗元的觀點最符合法律人情,親人犯罪被殺,沒理由複仇;親人被冤殺,即可複仇。同樣,對于執行任務的人複仇不恰當,還是要針對發起者。在你看來,這兩個案件應該如何處理呢。

我是清水空流,曆史的守望者,期待你的關注和點評。