證明海峽兩岸人類同源,填補了台灣海峽古代人類考古學的空白

從香芝海釋放的古生物學化石

"海峽人"化石首次被釋放到湘支海

"海峽人"化石被嘉蘭坡院士鑒定為古人胫骨化石(韶川供應圖)

一些沿海漁民甚至把海底打撈(即"好兄弟")稱為心中的"燈塔",這顯示了他們心中"好兄弟"的地位。圖為香芝海邊的燈塔。

賈蘭坡院士為"海峽人"題詞(佐藤川為地圖)

每天都有許多漁船停泊在香芝港

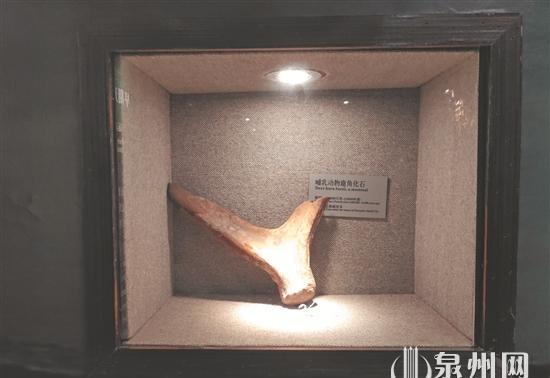

劉志成當年帶回泉州的巨型史前動物殘缺化石(檔案圖檔)

2009年發現的第三塊"海峽人"骨頭化石(檔案圖檔)

劉志成仍然關注海峽兩岸的考古發現

漁船每天在香芝鎮附近的海域穿梭

陳列櫃中"海峽人"的化石訴說着台灣海峽的古老記憶

第一和第二"海峽人"化石(檔案圖檔)

劉志成(右)和林少川展示了1999年石獅向之供水中的一些化石(由韶川提供)

湘漁村萬音宮位于海邊

近日,《人民日報》、《光明日報》、《經濟日報》等媒體在被譽為"南周口店"的行業頭版上進行了突出和詳細的報道,對福建三明萬壽岩舊石器時代遺址的保護。二十年前,時任福建省代理省長的習近平同志兩次對萬壽岩遺址作出訓示,采取措施搶救文物,保護文物整體,為福台史前文化的同源性保留了重要曆史證據。而22年前,在泉州石獅香芝海域,"海峽人"化石被意外發現,也證明了史前台灣的融合,填補了台灣古代人類考古學在台海的空白。今天,讓我們共同努力,揭開"海峽人"化石發現和保護背後的故事。

□ 記者吳偉雲 / 圖(簽名除外)

深棕色的骨頭隐藏着奧秘

泉州海岸線蜿蜒曲折,最高可達541公裡,海域面積11360平方公裡,其中大小島208個。在石獅香枝鎮,五千多條礁朝向雞礁的方向,兩端有一段海岸線高聳入雲,呈現出一種類似于南樓的燕尾山脊,也像張開雙臂擁抱大海。這裡的岸邊到處都是歲月雕刻的大石頭,海灘幾乎是無砂的,礁石突然在海面上洶湧而堅韌,海岸的城牆就像一道屏障,這裡翻滾的洋流,瞬間變得溫柔而平靜。從5000個珊瑚礁到Chick-fil-A的水域也是台灣海峽的一部分,"海峽人"化石于1998年首次進入水中。記者曾采訪過多方當事人,還原了這一重大發現的發現。

1998年11月的一天,石獅市香芝電信站的蔡繼芳在香芝5000礁附近的岸邊遇到漁民,他們用塑膠袋打撈着水下打撈物。出于好奇,蔡繼芳打開袋子看了看,露出一塊黑褐色的鹿角狀骨頭,握着一隻有分寸的手,骨頭比平時看動物的骨頭略重。這讓他想起了最近一段時間,漁民在附近水域工作,捕捉不同類型的動物骨頭,這些骨頭也堆積在湘漁村一座名為"萬蔭宮"(又稱"萬音宮")的小廟裡。蔡繼芳暗中喃喃自語。回到電信站,他立即打電話給《泉州晚報》海外版記者林少川,希望通過韶川與泉州海外交通史博物館考古學家劉志成取得聯系,以解決他心中的謎團。誰能想到,正是這部電話敲響了"海峽人"化石考古學的大門。

泉州是中國著名的曆史文化名城,蘊藏着大量珍貴的曆史文物,包括史前文明的遺迹和遺迹。"像鹿角一樣的黑骨頭?"在接到蔡繼芳的電話後,曆史專業出生的記者林少川憑借自己非凡的新聞敏感性,從這條線索中嗅出了一種特殊的味道,他隐約覺得裡面一定有一種"神秘感"。于是他抓起電話,聯系了考古學家劉志成,告訴他蔡說了什麼。

劉志成聽到後大吃一驚,這些年來積累的考古經驗告訴他,稍重的骨頭很可能是化石。現在應該不會太晚!劉志成随後同意林少川探望香芝。

約定當天,劉志成、林少川和考古學家方順發搭便車前往香芝電信站,尋找期待已久的蔡繼芳。"萬音宮"離電信站不遠,在蔡繼芳的帶領下,一群人匆匆趕往海邊的這座小廟宇。

水下骨頭堆積在萬音宮

香芝港,一個充滿活力的漁港。每天從長途航行歸來的漁船在這裡慢慢上岸,新鮮的漁獲物被運到岸上籃筐上,漁民、船員、商販蜂擁而至,勞務群衆涠炯,歡樂的景象,繁忙的碼頭,構成了漁港最吸引人的風景。這裡也是南陰古樂代代相傳的地方,沿着大海漫步,無意中從附近的住宅飄出,南聲弦音樂動琴旋律。

與熙熙攘攘、熱鬧的碼頭相比,湘漁村萬音宮顯得很寂寞。這座小宮殿寺廟位于海邊的一個小高地上,由兩間小屋(現為三間)組成,寺廟橫截面寫着"萬音",接下來刻有"十方白骨回歸世,陰土紅心祝福德國人民",主廟有"東海曆壇""山海萬音"神殿, 和"寺廟水仙花王母親"的精神寶座。另一個房間是"隐蔽的密室",裡面有許多漁民從海底撈骨頭,箱香爐點燃香,在蠟燭前,不時有人燒金銀紙祈求平安。蔡繼芳告訴劉志成等人,由于受到沿海民俗石獅的影響,香芝漁民在生産過程中,如打撈出的骨頭,無論是人還是動物,都必須用紅紙包裹成紅色塑膠袋,帶到萬陰香、禮拜,再把骨頭堆在一起, 然後選擇當天統一埋葬或焚燒。據說,閩南的"海人"把海的遺迹稱為"好兄弟",甚至為他們建造了一座"好兄弟的墳墓",這是幾千年來傳承的習俗。

蔡拿出漁民放在萬音宮的一袋骨頭進行檢查。劉志成從他們身上撿起了幾塊骨頭,喜出望外,因為他知道它們應該是化石。"黑色是化石,白色還沒有變成化石。看看它的重量,看看它的顔色。骨頭變黑,它們手中比普通骨頭重得多,質地越硬,它們就越有可能成為化石。一般來說,顔色越深,重量越重,石化越深。劉志成解釋道。

同一天,劉志成和林少川将他們挑選出來的數十塊疑似化石帶回泉州進行研究。又過了一個星期,劉志成帶着方順發從泉州租了一輛車到湘漁村萬音宮,花了一天時間撿拾了33袋大小不等的疑似化石回到泉州。後來,他們請泉州文化史愛好者張平幫忙對這些疑似化石進行分類,上面排列着一塊大石頭,包括古代脊椎動物的骨頭。劉志成和張平挑出了一塊疑似人骨的化石。劉志成将疑似化石骨帶到泉州大學解剖室,與人體骨骼模型進行了對比,然後仔細閱讀了一本前蘇聯的解剖學書籍,拿着骨圖内的骨控制,最後确定這是人間胫骨。但要證明這是化石顯然還不夠,是以劉志成決定找行業專家來鑒定。

化石标本在許多地方被收集

當劉志成帶着這塊疑似人身胫骨化石出現在廈門大學曆史系考古系門口時,該系古脊椎動物學專家、教授蔡寶非常高興,詢問了這些骨頭的情況。後來,蔡說他希望将可疑的化石放在他的位置上進行進一步的研究。回到泉州後,劉志成向時任石獅市文化博物館館長的王仁秋講述了在台海發現大量疑似古代脊椎動物化石的情況。王某非常高興,并表示會密切關注沿着石獅從水中出來的水下打撈物。

不久,蔡寶泉來到泉州進行科研調查,劉志成、林少川、張平、方順發陪同蔡保藏到香芝碼頭、海邊和萬蔭宮等地進行現場勘察。他們向蔡英文講述了疑似化石的放水情況,以及它們基本上在台灣海峽的位置。蔡已經對此進行了詳細的記錄。後來,他們前往永甯鎮碼頭口考察,在山坡上發現了一座大墓,墓碑上刻着"好哥墓",林少川趕緊拍下了這張難得的照片。據當地漁民介紹,他們從台灣海峽打撈出來的黑骨殘骸也埋在這裡。一些沿海漁民甚至在心中将海底打撈物(即"好兄弟")稱為"燈塔",認為将它們帶回埋葬可以為将來在海上為自己指明道路。劉志成說,當時在古碼頭邊,他看到一米多厚的骨頭在燒,有的沒有燒,有燒斷,有的完好無損。

後來,聽說泉州東海伊普村地區也有燒海底打撈的習俗,劉志成和張平、方順發一塊要去普普調查。最後,在大埔海邊的一座小廟裡,發現了大量燒焦的疑似骨化石,劉志成一行人立即找回了一些骨頭,供以後研究。

一個多月後,蔡寶教授的辦公室傳來消息:據廈門大學考古教研室初步鑒定,劉志成等人帶來的黑骨确實是一塊人權胫骨化石。但是,由于當時廈門大學用于考古研究的裝置有限,為了保證鑒定的準确性,蔡建議将這根人權胫骨帶到北京,到中國科學院古畸形與古人類學研究所請專家做進一步的鑒定。這項建議得到了所有人的支援。

1999年2月初,石獅市文化博物館收到資訊,香芝漁民在捕魚時發現了大量黑褐色的骨頭。時任策展人的王李國宏趕到現場,從萬音香漁村采集了400多塊化石标本,包括古棱柱象牙、土瓦四角鹿角、水鹿頭骨、水牛掌骨等更完整的化石标本。為了不讓史前物流落到外面,王人民秋、李國紅等人先後到香志鎮的東圃、五寶、古府和永甯鎮的梅林等地考察,實行"地毯式"采集,先後采集了100多件化石标本。很快,在香芝老人協會的幫助下,他們在象嶼村的萬音宮再次采集了800多件化石标本。随後,文化博物館邀請了蔡保育教授、中國科學院研究員張振标研究員到石獅鑒定館藏。根據博物館的報告,鑒定證明,收集的化石包括至少八種,包括熊、野馬、野豬、水牛、四歲(駝鹿)、水鹿、亞洲象、雙角犀牛等。

"海峽人"化石在國内外都很有名

1999年夏天,蔡帶着劉志成等人提供的人權胫骨暑假來到北京,找到了中國科學院古脊椎與古人類學研究所研究員、院士賈蘭波,請他幫忙鑒定。在聽完人骨化石的發現後,賈蘭波先生非常高興,并承諾當場做進一步的鑒定。很快,鑒定,重新确認了之前的判斷,這是更新世晚期(約126,000至10,000年前)的人類右胫骨化石!賈老興奮地說:"這是人類的胫骨化石,石化程度高,早年,這一發現非常重要。在化石命名問題上,賈蘭坡完全同意劉志成等人提出的命名"海峽人"的建議,并高興地刻上"海峽人"一詞作為祝賀的表示。

1999年9月2日,蔡某從北京回來後,打電話給劉志成,告訴他,根據賈蘭坡的身份,"海峽人"化石可以公開。劉志成聯系了林少川,建議他報到。下午,泉州晚報派出劉志成、林少川和另一名記者李偉領車前往廈門大學接受采訪。在那裡,林少川采訪了蔡保育教授,拍下了化石的照片,一夜之間趕回了該機構。1999年9月3日,林少川在《泉州晚報》上發表了一篇題為《泉州發現海峽人民化石》的報道,獨家披露了"海峽人"在水中的經曆。報道一經發表,就引起了國内外的轟動,并被包括台灣在内的許多中國知名媒體以及一些外國報紙雜志轉載。後來,這部僅800多字的新聞作品被授予福建省新聞一等獎,并榮獲第十屆(1999年)中國新聞獎二等獎,也是當年福建新聞界獲得的最高獎項。許多台灣學者看完報告後表示,他們很高興發現史前台灣在台灣海峽融合的實物證據。中央電視台于1999年9月6日7日在《晚間新聞》兩篇關注報道中,《走近科學》欄目組給石獅拍攝了一部10分鐘的劇情片《自古以來就是一個家庭》,并于2015年12月15日播出。海峽人是以而聞名。

不久,石獅市博物館的從業人員從象屢村萬音宮的化石中挑選出一塊人胫骨化石,這是第二塊"海峽人"化石,2009年5月,在泉州東圃村發現了第三塊"海峽人"骨化石。

台灣考古史上的重大突破

在研究了第一塊"海峽人"化石後,蔡寫道,人類化石是高度化石化的,最初的年齡在11000到26000年前。"通道人"化石具有胫骨相對粗壯、三角肌發育粗糙、骨幹上下半部分形成大角、角率高等特點。這些特征應該是早期狩獵采集種群的重要自然适應。

"海峽人"化石為中國大陸和台灣人類化石的對比提供了重要材料,而"海峽人"化石的特殊地理位置為古人類從大陸遷徙到台灣島提供了直接證據。同樣在台灣海峽,除了人類化石外,泉州采集的标本上還有骨器和古代人類獵物在動物下颚和肢體上留下的抓痕,而台灣則發現了四個像鹿角一樣的人工切割痕迹,這些為研究早期人類采集的物件在台海地區、狩獵動物的方法提供了很好的素材, 增加台灣海峽兩岸早期人類行為研究的可比性。同時,蔡認為,"海峽人"化石的發現也為研究東亞現代人類的起源提供了寶貴的材料。

劉志成說,"海峽人"骨骼化石和大量古生物化石的發現表明,在台海形成之前,該地區生活着許多原始人和原始生物。"管道人"以采集、狩獵為生,甚至以抓魚蝦為生,是以"海峽人"的骨骼非常堅韌。"截至目前,石獅海發現的陸生哺乳動物化石總數已達1萬多種,共有28種,其中靈長類1種、齧齒類動物1種、肉類7種、長鼻子3種、奇蹄4種、偶蹄12種。他們是"海峽人",豪豬,狼,熊,大鬣狗,普氏野馬,野驢,額角,毛犀牛,劍齒象,猛犸象,古代棱柱象,野豬,戴維四不像鹿等等。有些令人驚訝的是,毛犀牛和猛犸象等物種也生活在台灣海峽。這表明,在冰河時代,猛犸象和毛犀牛向南進入台灣海峽,那裡的氣候适合它們生存。當台灣海峽的氣候上升時,他們再次向北移動。

學者們發現,"海峽人"有能力制作原始的制造技術和使用工具。比如"海峽人"把牛的肩胛骨加工成"骨刀",相當鋒利。與石器相比,骨工具不僅同樣堅韌,而且重量輕。可以看出,當時台灣海峽是陸地地區,"海峽人"需要不斷進化、制造和使用工具,才能在龐大的環形環境中生存。

在台灣澎湖群島發現的三塊"海峽人"骨骼化石和古代人類化石的發現,證明海峽兩岸的人類有着相同的起源。這些發現是台灣考古史上的重大突破,填補了台灣海峽古代人類考古學的空白。它們為科學識别"海峽兩岸人"體型特征提供了重要的科學依據,再次證明了台灣從古時代到台灣海峽成陸的融合的無可争辯的事實。同時,它為研究"唐山在台灣"的曆史淵源提供了最早、最直接、最有力的證據。

正視曆史和寶藏

石獅香芝鎮充滿了濃郁而樸素的閩南風情,那裡的漁村建築、民居、古人,雖然風雨交流,但仍陳列着醉人的不同風情。在遠處,兩艘漁船在海中,還有一艘巨大的貨船破浪向前的身影,它們伴随着浩瀚的大海呈現出不一樣的視覺美感。這個場景似乎很難與數萬年前的深棕色人類化石聯系起來。但這就是文物的價值和意義,它們一直在提醒我們,我們的根源在哪裡,我們應該對曆史有多敬畏。

"根據國家法律,保護曆史遺迹是每個人的責任,也是實施可持續發展戰略的重要組成部分。作為不可再生的珍貴文物資源,萬壽岩舊石器時代的洞穴遺址不僅屬于我們,也屬于子孫後代,任何個人或機關都不能為了謀求眼前或局部利益而破壞整個社會和子孫後代的利益。"除了在三明萬壽岩遺址博物館展出的寶石工具和移動化石外,2000年1月時任福建省代理省長的習近平同志的一塊标志也引人注目。曆史遺迹是祖先留給我們的寶貴遺産,隻有尊重曆史,才能更好地創造未來。

今天,三塊"海峽人"化石被石獅市博物館收藏。泉州市博物館、中國煙台元博物館也收藏并展出了"海峽人民"化石的複制品。這些化石承載着史前文明的資訊,每天都被市民和遊客在陳列櫃中看到和觀察,同時也默默地講述着台灣海峽的故事。一件出土的文物,一個考古故事,足以讓每一位遊客沉浸在數千年的曆史記憶中。正如國家文物局黨組書記劉玉柱所說,保護文化遺産,需要知道一件事,要做一件事,珍惜曆史,珍惜文化,隻有這樣,才能肩負起延續城市文化脈絡的光榮使命。對于海峽兩岸人民來說,"海峽人民"的化石是我們的臉,是台灣曆史的瑰寶。