证明海峡两岸人类同源,填补了台湾海峡古代人类考古学的空白

从香芝海释放的古生物学化石

"海峡人"化石首次被释放到湘支海

"海峡人"化石被嘉兰坡院士鉴定为古人胫骨化石(韶川供应图)

一些沿海渔民甚至把海底打捞(即"好兄弟")称为心中的"灯塔",这显示了他们心中"好兄弟"的地位。图为香芝海边的灯塔。

贾兰坡院士为"海峡人"题词(佐藤川为地图)

每天都有许多渔船停泊在香芝港

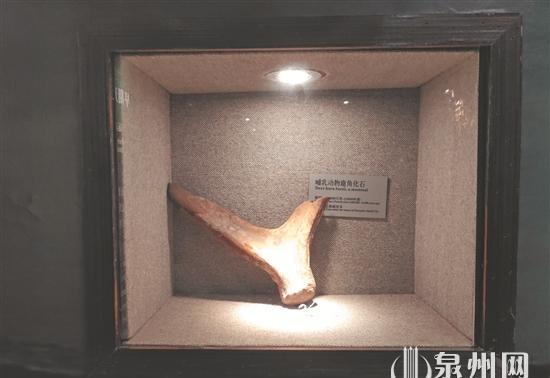

刘志成当年带回泉州的巨型史前动物残缺化石(档案图片)

2009年发现的第三块"海峡人"骨头化石(档案图片)

刘志成仍然关注海峡两岸的考古发现

渔船每天在香芝镇附近的海域穿梭

陈列柜中"海峡人"的化石诉说着台湾海峡的古老记忆

第一和第二"海峡人"化石(档案图片)

刘志成(右)和林少川展示了1999年石狮向之供水中的一些化石(由韶川提供)

湘渔村万音宫位于海边

近日,《人民日报》、《光明日报》、《经济日报》等媒体在被誉为"南周口店"的行业头版上进行了突出和详细的报道,对福建三明万寿岩旧石器时代遗址的保护。二十年前,时任福建省代理省长的习近平同志两次对万寿岩遗址作出指示,采取措施抢救文物,保护文物整体,为福台史前文化的同源性保留了重要历史证据。而22年前,在泉州石狮香芝海域,"海峡人"化石被意外发现,也证实了史前台湾的融合,填补了台湾古代人类考古学在台海的空白。今天,让我们共同努力,揭开"海峡人"化石发现和保护背后的故事。

□ 记者吴伟云 / 图(签名除外)

深棕色的骨头隐藏着奥秘

泉州海岸线蜿蜒曲折,最高可达541公里,海域面积11360平方公里,其中大小岛208个。在石狮香枝镇,五千多条礁朝向鸡礁的方向,两端有一段海岸线高耸入云,呈现出一种类似于南楼的燕尾山脊,也像张开双臂拥抱大海。这里的岸边到处都是岁月雕刻的大石头,海滩几乎是无砂的,礁石突然在海面上汹涌而坚韧,海岸的城墙就像一道屏障,这里翻滚的洋流,瞬间变得温柔而平静。从5000个珊瑚礁到Chick-fil-A的水域也是台湾海峡的一部分,"海峡人"化石于1998年首次进入水中。记者曾采访过多方当事人,还原了这一重大发现的发现。

1998年11月的一天,石狮市香芝电信站的蔡继芳在香芝5000礁附近的岸边遇到渔民,他们用塑料袋打捞着水下打捞物。出于好奇,蔡继芳打开袋子看了看,露出一块黑褐色的鹿角状骨头,握着一只有分寸的手,骨头比平时看动物的骨头略重。这让他想起了最近一段时间,渔民在附近水域工作,捕捉不同类型的动物骨头,这些骨头也堆积在湘渔村一座名为"万荫宫"(又称"万音宫")的小庙里。蔡继芳暗中喃喃自语。回到电信站,他立即打电话给《泉州晚报》海外版记者林少川,希望通过韶川与泉州海外交通史博物馆考古学家刘志成取得联系,以解决他心中的谜团。谁能想到,正是这部电话敲响了"海峡人"化石考古学的大门。

泉州是中国著名的历史文化名城,蕴藏着大量珍贵的历史文物,包括史前文明的遗迹和遗迹。"像鹿角一样的黑骨头?"在接到蔡继芳的电话后,历史专业出生的记者林少川凭借自己非凡的新闻敏感性,从这条线索中嗅出了一种特殊的味道,他隐约觉得里面一定有一种"神秘感"。于是他抓起电话,联系了考古学家刘志成,告诉他蔡说了什么。

刘志成听到后大吃一惊,这些年来积累的考古经验告诉他,稍重的骨头很可能是化石。现在应该不会太晚!刘志成随后同意林少川探望香芝。

约定当天,刘志成、林少川和考古学家方顺发搭便车前往香芝电信站,寻找期待已久的蔡继芳。"万音宫"离电信站不远,在蔡继芳的带领下,一群人匆匆赶往海边的这座小庙宇。

水下骨头堆积在万音宫

香芝港,一个充满活力的渔港。每天从长途航行归来的渔船在这里慢慢上岸,新鲜的渔获物被运到岸上篮筐上,渔民、船员、商贩蜂拥而至,劳务群众涠炯,欢乐的景象,繁忙的码头,构成了渔港最吸引人的风景。这里也是南阴古乐代代相传的地方,沿着大海漫步,无意中从附近的住宅飘出,南声弦音乐动琴旋律。

与熙熙攘攘、热闹的码头相比,湘渔村万音宫显得很寂寞。这座小宫殿寺庙位于海边的一个小高地上,由两间小屋(现为三间)组成,寺庙横截面写着"万音",接下来刻有"十方白骨回归世,阴土红心祝福德国人民",主庙有"东海历坛""山海万音"神殿, 和"寺庙水仙花王母亲"的精神宝座。另一个房间是"隐蔽的密室",里面有许多渔民从海底捞骨头,箱香炉点燃香,在蜡烛前,不时有人烧金银纸祈求平安。蔡继芳告诉刘志成等人,由于受到沿海民俗石狮的影响,香芝渔民在生产过程中,如打捞出的骨头,无论是人还是动物,都必须用红纸包裹成红色塑料袋,带到万阴香、礼拜,再把骨头堆在一起, 然后选择当天统一埋葬或焚烧。据说,闽南的"海人"把海的遗迹称为"好兄弟",甚至为他们建造了一座"好兄弟的坟墓",这是几千年来传承的习俗。

蔡拿出渔民放在万音宫的一袋骨头进行检查。刘志成从他们身上捡起了几块骨头,喜出望外,因为他知道它们应该是化石。"黑色是化石,白色还没有变成化石。看看它的重量,看看它的颜色。骨头变黑,它们手中比普通骨头重得多,质地越硬,它们就越有可能成为化石。一般来说,颜色越深,重量越重,石化越深。刘志成解释道。

同一天,刘志成和林少川将他们挑选出来的数十块疑似化石带回泉州进行研究。又过了一个星期,刘志成带着方顺发从泉州租了一辆车到湘渔村万音宫,花了一天时间捡拾了33袋大小不等的疑似化石回到泉州。后来,他们请泉州文化史爱好者张平帮忙对这些疑似化石进行分类,上面排列着一块大石头,包括古代脊椎动物的骨头。刘志成和张平挑出了一块疑似人骨的化石。刘志成将疑似化石骨带到泉州大学解剖室,与人体骨骼模型进行了对比,然后仔细阅读了一本前苏联的解剖学书籍,拿着骨图内的骨控制,最后确定这是人间胫骨。但要证明这是化石显然还不够,所以刘志成决定找行业专家来鉴定。

化石标本在许多地方被收集

当刘志成带着这块疑似人身胫骨化石出现在厦门大学历史系考古系门口时,该系古脊椎动物学专家、教授蔡宝非常高兴,询问了这些骨头的情况。后来,蔡说他希望将可疑的化石放在他的位置上进行进一步的研究。回到泉州后,刘志成向时任石狮市文化博物馆馆长的王仁秋讲述了在台海发现大量疑似古代脊椎动物化石的情况。王某非常高兴,并表示会密切关注沿着石狮从水中出来的水下打捞物。

不久,蔡宝泉来到泉州进行科研调查,刘志成、林少川、张平、方顺发陪同蔡保藏到香芝码头、海边和万荫宫等地进行现场勘察。他们向蔡英文讲述了疑似化石的放水情况,以及它们基本上在台湾海峡的位置。蔡已经对此进行了详细的记录。后来,他们前往永宁镇码头口考察,在山坡上发现了一座大墓,墓碑上刻着"好哥墓",林少川赶紧拍下了这张难得的照片。据当地渔民介绍,他们从台湾海峡打捞出来的黑骨残骸也埋在这里。一些沿海渔民甚至在心中将海底打捞物(即"好兄弟")称为"灯塔",认为将它们带回埋葬可以为将来在海上为自己指明道路。刘志成说,当时在古码头边,他看到一米多厚的骨头在烧,有的没有烧,有烧断,有的完好无损。

后来,听说泉州东海伊普村地区也有烧海底打捞的习俗,刘志成和张平、方顺发一块要去普普调查。最后,在大埔海边的一座小庙里,发现了大量烧焦的疑似骨化石,刘志成一行人立即找回了一些骨头,供以后研究。

一个多月后,蔡宝教授的办公室传来消息:据厦门大学考古教研室初步鉴定,刘志成等人带来的黑骨确实是一块人权胫骨化石。但是,由于当时厦门大学用于考古研究的设备有限,为了保证鉴定的准确性,蔡建议将这根人权胫骨带到北京,到中国科学院古畸形与古人类学研究所请专家做进一步的鉴定。这项建议得到了所有人的支持。

1999年2月初,石狮市文化博物馆收到信息,香芝渔民在捕鱼时发现了大量黑褐色的骨头。时任策展人的王李国宏赶到现场,从万音香渔村采集了400多块化石标本,包括古棱柱象牙、土瓦四角鹿角、水鹿头骨、水牛掌骨等更完整的化石标本。为了不让史前物流落到外面,王人民秋、李国红等人先后到香志镇的东圃、五宝、古府和永宁镇的梅林等地考察,实行"地毯式"采集,先后采集了100多件化石标本。很快,在香芝老人协会的帮助下,他们在象屿村的万音宫再次采集了800多件化石标本。随后,文化博物馆邀请了蔡保育教授、中国科学院研究员张振标研究员到石狮鉴定馆藏。根据博物馆的报告,鉴定证实,收集的化石包括至少八种,包括熊、野马、野猪、水牛、四岁(驼鹿)、水鹿、亚洲象、双角犀牛等。

"海峡人"化石在国内外都很有名

1999年夏天,蔡带着刘志成等人提供的人权胫骨暑假来到北京,找到了中国科学院古脊椎与古人类学研究所研究员、院士贾兰波,请他帮忙鉴定。在听完人骨化石的发现后,贾兰波先生非常高兴,并承诺当场做进一步的鉴定。很快,鉴定,重新确认了之前的判断,这是更新世晚期(约126,000至10,000年前)的人类右胫骨化石!贾老兴奋地说:"这是人类的胫骨化石,石化程度高,早年,这一发现非常重要。在化石命名问题上,贾兰坡完全同意刘志成等人提出的命名"海峡人"的建议,并高兴地刻上"海峡人"一词作为祝贺的表示。

1999年9月2日,蔡某从北京回来后,打电话给刘志成,告诉他,根据贾兰坡的身份,"海峡人"化石可以公开。刘志成联系了林少川,建议他报到。下午,泉州晚报派出刘志成、林少川和另一名记者李伟领车前往厦门大学接受采访。在那里,林少川采访了蔡保育教授,拍下了化石的照片,一夜之间赶回了该机构。1999年9月3日,林少川在《泉州晚报》上发表了一篇题为《泉州发现海峡人民化石》的报道,独家披露了"海峡人"在水中的经历。报道一经发表,就引起了国内外的轰动,并被包括台湾在内的许多中国知名媒体以及一些外国报纸杂志转载。后来,这部仅800多字的新闻作品被授予福建省新闻一等奖,并荣获第十届(1999年)中国新闻奖二等奖,也是当年福建新闻界获得的最高奖项。许多台湾学者看完报告后表示,他们很高兴发现史前台湾在台湾海峡融合的实物证据。中央电视台于1999年9月6日7日在《晚间新闻》两篇关注报道中,《走近科学》栏目组给石狮拍摄了一部10分钟的故事片《自古以来就是一个家庭》,并于2015年12月15日播出。海峡人因此而闻名。

不久,石狮市博物馆的工作人员从象屡村万音宫的化石中挑选出一块人胫骨化石,这是第二块"海峡人"化石,2009年5月,在泉州东圃村发现了第三块"海峡人"骨化石。

台湾考古史上的重大突破

在研究了第一块"海峡人"化石后,蔡写道,人类化石是高度化石化的,最初的年龄在11000到26000年前。"通道人"化石具有胫骨相对粗壮、三角肌发育粗糙、骨干上下半部分形成大角、角率高等特点。这些特征应该是早期狩猎采集种群的重要自然适应。

"海峡人"化石为中国大陆和台湾人类化石的对比提供了重要材料,而"海峡人"化石的特殊地理位置为古人类从大陆迁徙到台湾岛提供了直接证据。同样在台湾海峡,除了人类化石外,泉州采集的标本上还有骨器和古代人类猎物在动物下颚和肢体上留下的抓痕,而台湾则发现了四个像鹿角一样的人工切割痕迹,这些为研究早期人类采集的物件在台海地区、狩猎动物的方法提供了很好的素材, 增加台湾海峡两岸早期人类行为研究的可比性。同时,蔡认为,"海峡人"化石的发现也为研究东亚现代人类的起源提供了宝贵的材料。

刘志成说,"海峡人"骨骼化石和大量古生物化石的发现表明,在台海形成之前,该地区生活着许多原始人和原始生物。"渠道人"以采集、狩猎为生,甚至以抓鱼虾为生,所以"海峡人"的骨骼非常坚韧。"截至目前,石狮海发现的陆生哺乳动物化石总数已达1万多种,共有28种,其中灵长类1种、啮齿类动物1种、肉类7种、长鼻子3种、奇蹄4种、偶蹄12种。他们是"海峡人",豪猪,狼,熊,大鬣狗,普氏野马,野驴,额角,毛犀牛,剑齿象,猛犸象,古代棱柱象,野猪,戴维四不像鹿等等。有些令人惊讶的是,毛犀牛和猛犸象等物种也生活在台湾海峡。这表明,在冰河时代,猛犸象和毛犀牛向南进入台湾海峡,那里的气候适合它们生存。当台湾海峡的气候上升时,他们再次向北移动。

学者们发现,"海峡人"有能力制作原始的制造工艺和使用工具。比如"海峡人"把牛的肩胛骨加工成"骨刀",相当锋利。与石器相比,骨工具不仅同样坚韧,而且重量轻。可以看出,当时台湾海峡是陆地地区,"海峡人"需要不断进化、制造和使用工具,才能在庞大的环形环境中生存。

在台湾澎湖群岛发现的三块"海峡人"骨骼化石和古代人类化石的发现,证明海峡两岸的人类有着相同的起源。这些发现是台湾考古史上的重大突破,填补了台湾海峡古代人类考古学的空白。它们为科学识别"海峡两岸人"体型特征提供了重要的科学依据,再次证明了台湾从古时代到台湾海峡成陆的融合的无可争辩的事实。同时,它为研究"唐山在台湾"的历史渊源提供了最早、最直接、最有力的证据。

正视历史和宝藏

石狮香芝镇充满了浓郁而朴素的闽南风情,那里的渔村建筑、民居、古人,虽然风雨交流,但仍陈列着醉人的不同风情。在远处,两艘渔船在海中,还有一艘巨大的货船破浪向前的身影,它们伴随着浩瀚的大海呈现出不一样的视觉美感。这个场景似乎很难与数万年前的深棕色人类化石联系起来。但这就是文物的价值和意义,它们一直在提醒我们,我们的根源在哪里,我们应该对历史有多敬畏。

"根据国家法律,保护历史遗迹是每个人的责任,也是实施可持续发展战略的重要组成部分。作为不可再生的珍贵文物资源,万寿岩旧石器时代的洞穴遗址不仅属于我们,也属于子孙后代,任何个人或单位都不能为了谋求眼前或局部利益而破坏整个社会和子孙后代的利益。"除了在三明万寿岩遗址博物馆展出的宝石工具和移动化石外,2000年1月时任福建省代理省长的习近平同志的一块标志也引人注目。历史遗迹是祖先留给我们的宝贵遗产,只有尊重历史,才能更好地创造未来。

今天,三块"海峡人"化石被石狮市博物馆收藏。泉州市博物馆、中国烟台元博物馆也收藏并展出了"海峡人民"化石的复制品。这些化石承载着史前文明的信息,每天都被市民和游客在陈列柜中看到和观察,同时也默默地讲述着台湾海峡的故事。一件出土的文物,一个考古故事,足以让每一位游客沉浸在数千年的历史记忆中。正如国家文物局党组书记刘玉柱所说,保护文化遗产,需要知道一件事,要做一件事,珍惜历史,珍惜文化,只有这样,才能肩负起延续城市文化脉络的光荣使命。对于海峡两岸人民来说,"海峡人民"的化石是我们的脸,是台湾历史的瑰宝。