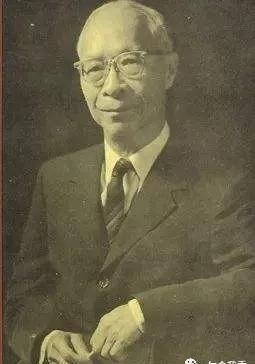

蕭公權 勿食我黍

作者|蕭公權(1897-—1981)

著名曆史學家和政治學家,中央研究院首屆院士,曆任或兼任燕京、清華、光華、華西等名校教授。1949年離台赴美,長期執教于華盛頓大學遠東和蘇聯研究所客座教授,1968年退休。

清帝國各地環境雖然不一,但是無論什麼樣的鄉村生活,紳士(擁有官品或學識頭銜的人)看來都是其中最為積極的因素。某種迹象表明,中國南方農村之紳士比北方的更為積極,影響更大。雖然筆者手中沒有足夠的資料來證明這一結論,但是可以合理推測,在紳士比較多的鄉村,經濟環境比較好;名流越多,反過來促進了鄉村的繁榮。在小而貧窮的鄉村,紳士沒有多少活動的空間,即使擁有特殊地位的鄉紳真的選擇居住在這裡。在這種鄉村,紳士變得幾乎同村子裡的普通居民一樣,沒有什麼活力,實質上已經放棄了他們在繁榮鄉村中的同伴正在履行的職責。華北某地的士子,在他們所處惡劣的經濟環境下掙紮,幾乎完全失去了精英集團所擁有的進取心。據一個地方志修纂者說:

……士習尚質樸,或親鋤耒,初無把持鄉裡,訾議時政者。然舊俗于子弟博取青衫後,多不使求上進。

了解了這一點之後,接下來就開始探讨紳士在鄉村中的角色。

一個鄉村的發展,極大程度取決于紳士——退職官員和擁有頭銜的士子——為有限的組織和活動提供的上司。經過科舉訓練、擁有特殊社會地位的人,積極推行社群活動,包括修建灌溉和防洪工程、修路、架橋、擺渡、解決地方争端、創辦地方防禦組織,等等。毫不誇張地說,紳士是鄉村組織的基石。沒有紳士,鄉村雖然也能生存下去,但是很難有任何組織完善的村社生活,以及像樣的組織活動。隻要紳士有意維持其所在村社的秩序與繁榮,他們的上司和活動就會廣泛地為他們的鄉鄰帶來福祉。在事實上,他們會設法保護地方利益,反對官府種種侵犯——如反對州縣官員及其走卒的敲詐勒索或腐敗行為。他們的學識和特殊地位經常使他們有能力進行公開反抗,甚至使冤屈得到補償。

然而,如果從上述情況中就推斷紳士作為一個團體,同清政府的關系是敵對的,那是錯誤的。相反,退職官員和擁有頭銜或野心的士子常常維護清王朝的統治。作為士子,他們一般要準備或參加競争性的科舉考試;是以,他們的态度和立場在不同程度上受到欽定儒學的左右。在總體上,他們忠于皇帝;即使他們沒有什麼官職、沒有什麼政治職責。官員暫時或永久退職回家鄉之後,無意同清政府作對,也無意向朝廷挑戰。雖然知識分子并沒有官員那樣的地位,但他們是未來的官員;或者用19世紀一位西方學者的話來說,“他們是懷着期待的人”。除非一位士子的期待完全落空,他一般就甯可維護現存政權,也不要政治動蕩。即使是擁有紳士地位者,其目的僅僅是“保護自己家人及鄉鄰免受專制權力侵犯”,而達到這一目的的前提條件是授予他們身份的政權得到人民的普遍承認。是以,他們也傾向于維護現存政權。

是以在正常情況下,紳士發揮着穩定鄉村社會的作用。清王朝各代皇帝擁有充分理由,利用紳士來統治鄉村;事實上,他們在一定程度上通過設法控制紳士,以達到控制鄉村的目的。

然而對清王朝統治者來說,不幸的是,正常情況并不總是存在。有時,紳士所起的是破壞而非穩定的作用。擁有特權地位者,常常被自己的短視、自私而蒙蔽了眼睛,他們的所作所為(或許是不知不覺的)不但危害了自己鄉鄰的利益,而且危害了清王朝統治者的利益。自從早些時候起,鄉紳就以剝削和欺壓普通村民而臭名遠揚。18世紀的一位曆史學家提到明王朝情況時就說,“缙紳居鄉者,亦多倚勢恃強,視細民為弱肉”。事實證明,這種情況在清代繼續存在,康熙帝在1682年就發現很有必要派出一些進階官員作為欽差大臣巡察豪強虐民的情況。乾隆帝于1747年釋出上谕,又有如下言語:

從前各處鄉紳,恃勢武斷,淩虐桑梓,欺侮鄰民,大為地方之害。及雍正年間,加意整饬,嚴行禁止,各紳士始知遵守法度。……乃近日舊習複萌,竟有不顧功令,恣意妄行。各省未必無此,而閩省為尤甚。

雖然清王朝釋出了一系列禁止令,采取了一些懲罰措施,但是一些紳士依然故我地欺壓村民。雖然有一些特别惡劣或運氣不好的紳士受到“褫革”的懲罰,但是絕大多數紳士仍然享有優勢地位,仍然可以用此地位來剝削并犧牲普通村民的利益,為自己牟利。前面已經看到,紳士作為納稅人,享有清王朝給予的特殊恩惠,常常利用他們的地位來轉嫁本來由他們承擔的一些義務。擁有特權地位者,經常采取武力或欺騙手段謀取物質利益;而這又反過來進一步增強了他們的勢力,使他們更貪婪。在勢力非常強大的紳士面前,即使是勢力略遜的士子,也不總是能保護自己;普通村民就更是常常完全任他們宰割了。

前面已經指出了劣紳所采取的一些剝削欺壓手段,但還可以補充一些事例,以說明劣紳在鄉村中所扮演的角色。在廣東一些州縣,大戶定期派打手,攜帶武器,武力收割村民在沙田上種植的莊稼;這種方式稱為“占沙”。在山西,襄陵和臨汾兩地都依靠平水河河水灌溉。大戶獨斷“水利”;普通農人如果不從他們那裡購買“水券”,是得不到水的。這種不公平狀況一直存在,終于爆發了強烈的反抗,在1851年引起清政府的注意。江蘇泰興縣有名武舉,聽說有名村民儲藏了一些銀子,就誣告他販賣私鹽,搶走他所有的财産。這個擁有頭銜的惡棍,一直到1897年才受到懲罰。有時,鄉紳自己制定律條。在江西一些州縣,“大戶”私自為村鎮制定禁約規條:

貧人有犯,并不鳴官,或裹以竹簍,沉置水中,或開掘土坑,活埋緻死,勒逼親屬,寫立服狀,不許聲張。

就像我們在讨論鄉村團練時所指出的,有勢力者利用地方防禦事務上下其手。1860年代,兩廣總督概括了兩廣的流行情況:

其不賢之紳,借以漁利婪賄……甚而細民、裡長、武生、文童……挾衆以号令一邑。……大紳引為爪牙,長吏假之詞色。

無恥的紳士會毫不猶豫地采取欺騙敲詐手段,達到牟取非法收入或保護既得利益的目的。關于牟取非法收入的事例,可以見之于廣東香山縣。根據《香山縣志》的記載,農人(包括佃農和自耕農)自己組織起來,保護自己的土地和莊稼,反抗搶劫者。自從17世紀最後25年以來,他們的自我保護組織一直存在。然而到19世紀,順德有兩名退職回家的進階官員,得到清政府的授權,組織團練。他們以此為借口,将香山縣各村的自衛組織納入一個範圍廣泛的組織,然後向農人索取越來越多的捐款。最後收集的款項達200,000兩銀子,而實際總花費不到80,000兩。這兩名退職官員從來沒有提供什麼收支清單。

關于采取欺騙敲詐手段以保護既得利益的事例,可以見之于廣東東莞縣。1889年,當地地方官和一些紳士為官地租金發生了争執。紳士召開了“全邑會議”,讨論反對地方官的措施。在這些地方領袖中,有一名進士、一名舉人和一名捐了個三品官銜的監生。在他們的上司下,會議決定向知府請願,要求他适當體恤“公産”。明顯在他們慫恿下,全縣“士民”聯名簽發了支援他們的告示。知府回答說:

該縣士民标貼長紅雲:“合縣義舉,仰給于斯。”……本部堂明知該邑士民所标長紅,即系該紳等所貼,不過借此為詞,縣中如責成經理,則雲:“衆怒所在,不敢經營。”借以為推延地步。

知府或許并不十分公正,但是正如事态進一步發展所顯示的,他的指控未必完全沒有根據。

雖然并不是所有紳士都是自私的或欺壓村民的,但是“公正紳士”的穩定作用被“劣紳”的所作所為所抵消。欺壓鄉鄰的鄉村精英變成了其所在村社的破壞性力量;從長遠觀點來看,其破壞性并不僅僅是損害了可能存在于他們身上的“團結的社會關系”,而且還破壞了中國鄉村的經濟平衡。他們損人利己,很少把自己的精力和财力貢獻出來發展自己所在的村子。他們中許多“名流”選擇居住在鄉鎮或城市,特别是在取得相當财富和地位之後。在那裡,他們覺得更有安全感,更有威望,活動範圍更大。他們聽任自己家鄉在惡劣環境下掙紮或衰敗。

在這種情況下,紳士不但不再是清政府可以利用的統治鄉村的輔助力量,反而在社會動蕩時期,更容易引起農民的不滿和反抗;即使他們并未公開地或直接地同地方官員發生沖突,但也阻撓了清王朝實作維持對鄉村統治秩序的期望。在他們變成實際上的煽動性力量(秘密加入“賊”,或是積極發動民變)之時,他們對清王朝統治本身就構成了直接威脅。

證據顯示帝國控制從來沒有那麼徹底和完備,以緻讓地方組織不可能出現,讓地方自主變得不需要,或讓鄉村居民完全服從。規模和繁榮都達到一定程度的鄉村,展示出村社生活的狀況;在不同環境下,各種村社活動的目的主要在于保護地方利益。隻要這些活動是為村民總體利益服務的,它們就會對鄉村生活的穩定發揮作用,因而也就間接地有利于清王朝的統治;這一情況部分地解釋了這一事實:為什麼一直到相當晚近時期,清政府在維持對廣闊鄉村的控制上不曾遇到什麼嚴重困難,即使它的各種基層控制機制的運作情況并不完全令人滿意。

雖然清政府通常不幹涉鄉村組織和活動,但是中國鄉村并沒有享受過真正的自治,或表現出真正的民主社會特征。雖然許多鄉村都有組織存在,但并不是所有鄉村都成立了組織;即使在有組織存在的鄉村,公共活動的範圍不僅有限,而且所有村民在平等基礎上進行的大衆活動,幾乎沒有。要想找到一個全村性的組織為所有村民利益而齊心協力的事例,真是難上加難。大多數組織僅僅是為特殊目的而成立起來的,隻不過是為了解決一時的需要。它們的成員通常隻包括一部分村民。雖然普通村民可以參加村中事務,甚至可以充當上司,但常常受到鄉紳的控制。紳士在很大程度上決定鄉村生活的組織形式和方向。

由于實際環境的限制,清王朝對鄉村實施的控制體系并不完整,也不可能完整。在一定程度上,清政府有目的地準許鄉村和村民享有一定程度的自由,進而可以利用村民某些态度群組織為其統治服務。然而由于這種統治體系并不完整,不可能保證清王朝的統治能夠長期維持下去,它留給危害安全的态度和活動出現的空間,跟那些有利于安全的一樣多。這一體系允許社會分層和利益分歧的存在;按照“分而治之”的原則,這可能是可以善加利用的,但它同時阻礙了鄉村發展成為堅固的共同體,使之沒有能力在險惡的物質環境下解決實際生活的問題。在一般情況下,中國鄉村是否安定,并不取決于村民維持安定的主觀意願,而取決于是否存在着破壞性力量。

中國鄉村的人口并不是同質的,但我們不需過于強調這一點。從社會上來說,一個鄉村的居民通常分為兩大群體,即“紳”和“民”;從經濟上來說,可以劃分為富有的地主和貧窮的佃農,這條線雖然變動,但很清楚。紳士的法律地位雖然并不是建立在财富(土地或其他方面)基礎之上,但由于紳士比普通百姓更易擷取财富,因而社會地位和财富密切相關;這就是為什麼中國村莊的組織很少是全面的,而村民之間的合作經常很有限的原因之一。雖然馬克思主義關于兩大鄉村群體之間存在着“階級鬥争”的觀點比較牽強,但看起來很明顯,他們之間也不存在着類似“共同社會關系”之類的東西。無論在哪個層面,其利益與目的都是不同的,由此而來的“關系沖突”阻礙鄉村發展成為一個自治機關,一個切實地準備好應對不利環境的機關。無論什麼樣的嚴重危機,都能置鄉村大衆于完全絕望的境地。在緊急事态面前,村民并不是統一思想、統一行動,合力解決,而是各自行動;許多村民迫于形勢,不得不改變自己習慣上的立場和行為舉止。本來就不穩定的政治和經濟平衡,很容易就遭到破壞。在這種情況下,至多稱得上不完整的鄉村控制體系就遭到了嚴重破壞,幾乎不起什麼作用了。

不過,有一些特殊的情況值得一提。在清帝國一些地區,特别是在華南,宗族組織常常把村莊凝聚成一個比其他地區要更緊密的機關。宗族的存在,使得鄉村組織的形式稍有不同,給清王朝統治者帶來了一系列不同的問題。

—end—

本文選編自《中國鄉村:19世紀的帝國控制》,注釋從略