作者:王之棟,曾任中華人民共和國駐曼徹斯特總領事。

一條聳人聽聞的消息

1969年上半年,駐守牛田洋生産基地的四十一軍調離,由五十五軍接替。但是,生産基地幹部和在“學生連”擔任教育管理工作的部隊人員基本沒動。“學一連”的變化隻是營地北移,貼在了第二道堤的外側,離基地指揮部近在咫尺了。

堤内側有一個白牆圍着的院子,院裡有幾棟水泥建造的平房。這就是基地指揮部。指揮部裡常見的上司人是一位高高個子、體魄很魁梧的職業軍人,人們親切地稱呼他白副師長。這個四十歲出頭的北方漢子,常穿一身褪了色的軍裝,有時一個人在二道堤上走走,見着人時點點頭。

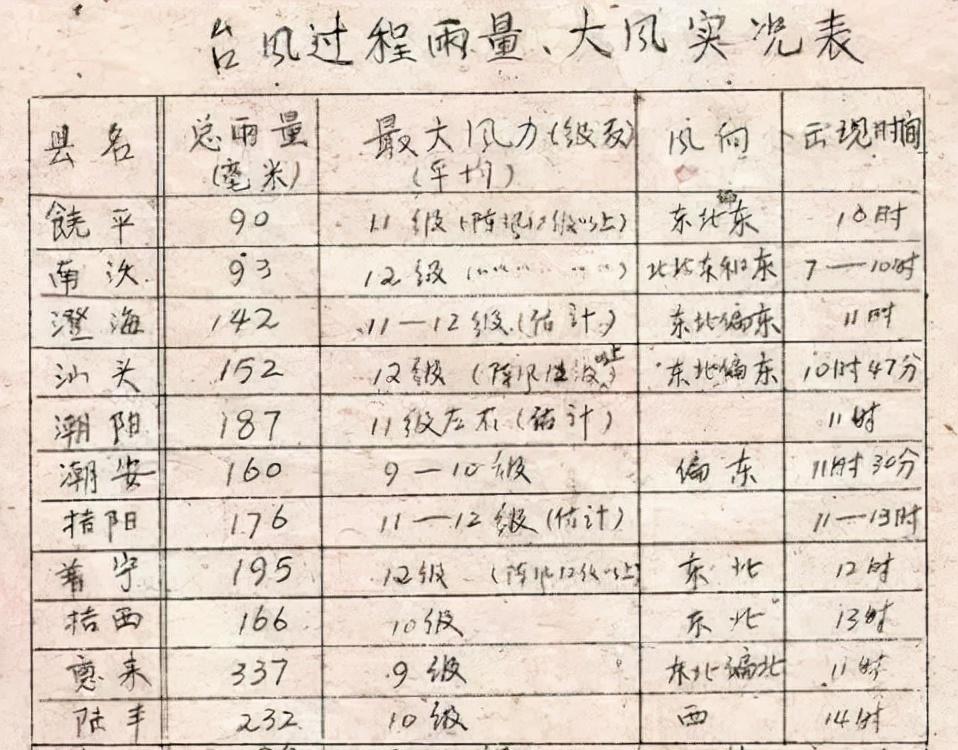

◎ 當年汕頭氣象台從業人員人工記錄的台風過程雨量、大風實況表。

1969年7月27日這天,白師長可不那麼輕松,因為天氣預報說:太平洋第3号強台風将于7月28日午後在廣東省東部登陸,最大風力有12級……

白師長一班人召開緊急會議。與會者有的在汕頭地區駐守十多年,經曆過台風,隻是很少見過12級台風登陸,心裡沒底;新接防的五十五軍同志因為來這裡不久,皆少聽說,或默默無言。

會開得很吃力,主要在是否“撤退”問題上難出定見。撤,人員、軍械、器材都可以保證不出大的損失,時間也來得及。但決心難下,因為“撤”意味着放棄任何防守。這怎麼對得起毛主席“五·七”訓示?不撤吧,風險很大。白師長惦念着正在田裡勞作的一萬多軍人和學生,他額頭的汗水已經流下來。“集體力量”發揮作用,終于有了決策:捍衛“五·七”訓示,誓死守衛大堤,人在大堤在。

1969年7月28日,台風真的來了,而且提前近4個小時登陸。預報12級台風的風速是32.7米/秒,7月28日的台風竟超過了這一預報。它來勢兇猛,延續時間長,與暴雨、海潮同時為孽,是以人力不可抗禦;也由于通訊信号受風雨等因素幹擾,有的部隊沒收到相關指令,一味按“人在大堤在”行事,造成了無謂的犧牲。決策失誤和人力不可抗禦的天災,使牛田洋遭遇了世人難以想象的劫難。

事發當晚,廣州軍區派員趕赴牛田洋組織救援。第二天,周恩來總理和中央軍委電示軍區處理好善後。緊接着,外交部副部長徐以新率領慰問團到牛田洋慰問。

◎ 災後的圍海大堤

在中央首長關懷之下,部隊很快穩定了情緒,并滿懷信心地開始抗災和總結經驗教訓。可是就在這個時候,有國際媒體别有用心地放出消息,幸災樂禍地宣揚,說周恩來儲備在牛田洋部隊農場、打算派往聯合國的大批外交幹部,在廣東汕頭的台風海潮中喪生……

這純粹是欺騙世界輿論,是徹頭徹尾的編造。

我是當時了解具體情況的人之一。我不僅在台風海潮發作時奉命沖上攔海大堤,參加了第一線戰鬥,也是事後參與了解全面抗災搶險情況、采寫有關先進事迹的人。

可以坦言,外交部派到牛田洋的183人,隻有留學英國的肖華山、學俄語的陸海林等少數幾個人不幸遇難,絕大多數不僅沒有喪生,反倒經過那次台風海潮的洗禮,獻身外交事業的意志更堅強了。不怕苦不怕死、不圖名不為利的牛田洋精神,鼓舞了一代外交官的成長、壯大。正是這一批人,牢記周總理的教導,接過老一輩外交家的班,繼續給黨和國家的外交事業添光彩,很多人被委以重任。

以“學一連”為例,有的當了部長、副部長;有的派駐國外,擔任大使、總領事、參贊或其他外交職務。如,駐美國大使、駐英國大使、駐日本大使、駐聯合國大使的崗位上,都曾有牛田洋“學一連”的人在任職。在同一國家的同一時期,還有過兩個以上的牛田洋人在那裡常駐。

◎ 馬振崗大使在二連9班任班長(後排左2)。圖源:《外交官是這樣煉成的》

如在英國,大使馬振崗、政務參贊孫本志,加上我,都是牛田洋遇險存生的人。一次,馬大使到訪曼徹斯特,我們曾打趣地說,三十年前大家一起種稻子、一起奔赴攔海大堤抗風搶險、一起給報社寫稿子,如今在英國又碰到一起了。這緣分可是不淺!我還說:“那時你是上司(副排長),我在你上司之下。現在你是大使,還是上司……”牛田洋戰士在異國他鄉見面,那心情、那興奮是難以言表的。特别是回憶起當時經曆的事,像昨天發生的一樣清晰。

“文革”前,馬振崗和在牛田洋犧牲的戰友肖華山曾一起在英國留學,一起回國……他們的緣分更深。然而,當他肩負國家重任、故地重遊的時候,在感情上多了一層凝重,戰友未竟的事業理所當然地加在了他的身上。他惟有加倍努力工作,堅定擔負起重任,報答祖國和人民的培養,才好安撫戰友的在天之靈。

◎ 圖為中國駐南聯盟大使館樓頂被北約飛彈擊中後留下的彈洞,這枚飛彈洞穿使館建築頂部,直至地下室。

在外交第一線奮鬥的牛田洋戰士中,還有一位值得一提,那便是潘占林同志。以美國為首的“北約”用飛彈襲擊中國駐南斯拉夫大使館時,潘占林同志剛好在那裡任中國大使。據說,就在飛彈擊中使館的前幾分鐘,潘大使等還在地下室有活動,誰能料想大家剛剛散去,才回到自己房間休息時,鑽地炸彈從空而降,擊穿各層樓闆,其中一枚在那間地下室爆炸,使館陷入一片火海。

駭人聽聞的事件發生以後,潘占林馬上沖到現場,不顧一切地與同志們一道,尋找遇難同志遺體,搶救負傷同志,轉移國家重要财産和機密,并緊急向國内報告了情況。接着,他堅守崗位,開始一系列交涉和後續工作。潘占林曾是我們“學一連”的戰士,在關鍵時刻再次顯示了牛田洋人不怕苦、不怕死的精神和連續作戰的頑強作風,又一次經受了生死的考驗。

我熟悉潘占林這個中國東北漢子。他處世沉着、剛毅,不善出頭露面,可以講一口流利的俄語。早年,他曾在莫斯科等地工作,默默地在外交戰線奉獻自己的智慧和力量。

因為牛田洋戰友遭到襲擊,也因為英國是“北約”重要成員、美國的忠實幫手,當時在英國工作的我,心情十分激憤,怒不可遏。我利用一切對外場合,無情揭露了美國侵犯中國主權的滔天罪行,毅然應邀前往bbc廣播電台播音室,接受采訪并親自宣讀中國政府聲明。

艱苦鬥争得到一定的回報,包括曼徹斯特政府主管外事的副政治領袖在内的英國主流社會人士,就此事件給我寫信,表明自己的立場或口頭向我表示遺憾和道歉,希望不要是以影響中英之間在香港回歸後發展起來的良好關系。

◎ 2003年7月19日,孫必幹(前左一)率領的複館小組檢視使館被毀情況。

牛田洋是一代外交官的特殊搖籃。那些經過風雨洗禮成長起來的中國進階外交官,實在不勝枚舉,可以說遍布了全世界。

學阿拉伯語的牛田洋人孫必幹同志,在五六個中國駐外使館工作過,付出極大的辛勞,曾經出任中國駐沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗大使。伊拉克戰争結束後,在那裡形勢未穩、爆炸不斷和重建任務嚴峻的情況下,已經年過花甲、退休告老的他,聽命國家調遣,穿起戎裝,擔任了中國駐伊拉克使館複館小組的一把手,又開始新的征程。牛田洋人為了世界和平的進步事業,早把生死置之度外。

◎ 李肇星部長在辦公室學習

外交部派到牛田洋鍛煉的人中,除了大使級别的外交官以外,還有很多外交幹部奮戰在外交系統的不同崗位上,他們同樣為外交戰事業作出了巨大貢獻。

牛田洋外交人員中的佼佼者是李肇星同志。他曾任中國外交部發言人、新聞司司長、常駐聯合國代表、駐美國大使,曾任中共外交部黨委書記、外交部部長。

◎ 大家一起并肩作戰

牛田洋的實踐鍛煉,特别是那次強台風大海潮,使衆多青年知識分子的心靈和思想得到洗滌、意志得到鍛煉。這是有目共睹的事實,其中搞外交工作的隻是極少數。分布在全國廣闊領域的牛田洋人,都在努力貢獻着自己的才智,為發展先進生産力、弘揚先進文化和實作人民群衆最根本利益而發光、發熱。

我無從知道那些同志的實情,并在此叙述,但我深信,他們的成績不會比我們這些外事系統的差。希望有人把那些鮮為人知的人和事寫出來,從更廣的角度,以更多的執行個體,駁斥國際傳媒關于牛田洋一事曾經編造的可惡消息。

未完待續……

文字 | 《我這個外交官》

作者 | 王之棟

圖檔 | 除标注外來源網絡

編輯 | 外交官說事兒 小哈