1970年代和1980年代出生的人總是記得"蠕蟲同伴",在雜草中找到蟲子并将它們放入瓶子中,然後愉快地将它們帶回家向他們的孩子炫耀。每年夏天的傍晚,躺在床上聽着瓶子裡的蟲子,感覺很好,很不舒服。睡覺時似乎醒了,沒有睜開眼睛,聽着窗外蟲鳴的交響樂,我們都會"有條件地反射"這種反應,這就是夏天的"聲音",也就是說,利用電子裝置播放模仿的叫聲,我們也會被下意識地欺騙。蠕蟲對人類的影響太大了,這不僅是精神上的娛樂活動,更是一種文化,我們與它們的關系并不明确,而且不斷被切斷。

<h1級"pgc-h-arrow-right"> <一種具有悠久曆史的飛蛾</h1>

人類的每一次發展,都是觀察和思考的結果,從剛剛學會直立行走的朱茅飲血的殘酷時代,到鑽木取火的智慧。人類對歌蟲文化的了解還不是沒有觀察,先是要聽到聲蟲的聲音,然後去捕捉它們,再去觀察那些奇妙的六足精靈。這種觀察在古籍中不斷發現,内容豐富。《詩集》中的詩句:"五月賢者,六月沙子振宇。這是古籍中歌蟲的早期記錄。贻貝、莎莎雞、蟋蟀都是蚯蟲的代表,而"動毛"和"振動羽毛"也是它們發出聲音的方式,看來古人早就注意自己的特點了。《呼喚南草蟲》中的詩人也生動地描述了叽叽喳喳的昆蟲,用"喲"喲虱、蛞蝓"這個詞來形容這些叽叽喳喳的昆蟲。在古詩文化中,我們仿佛聽到了自己的呐喊,"彜"和"扭曲"這樣的詞聲不再是枯燥的詞語,瞬間變成了一座橋梁,将古人與我們的心靈連接配接起來,使我們和古人從未如此親密。

<h1級"pgc-h-right-arrow">六條腿精靈,形式多樣</h1>

中國古代書籍中的自然科學書籍很少見,也沒有詳細介紹各種動物和分類的好書,但我們仍然可以找到中國古代對松蟲分類的"痕迹"。在前秦時代,詩歌中有更多的詩歌直接當出詩的标題時,詩句更多的是"Yus yu,Yu Yu Yu"這樣一句名言,描述了Theus的生活習慣。飛蛾的種類很多,但在對中國古代的描述中,古人知道蜻蜓分為兩種,蜻蜓和蜻蜓。兩種昆蟲都屬于直翅眼,但蜻蜓和蜻蜓之間的親緣關系很遠,生活習性也大不相同,我們共同的蜻蜓屬于昆蟲的一個分支。贻貝比蟋蟀更大,更響亮,古人喜歡聽它們說話。而雪貂從蛳蟲逐漸分裂成觀賞蟲,開始進入"打蟲"文化領域。

< h1類"pgc-h-arrow-right">單詞,借用蠕蟲歌詞</h1>

詩歌"輕松通"寫道:"立秋,啁啾;在白色的露水下,蜻蜓在大廳裡",人們将哔哔聲的啁啾聲與時間和節能聯系在一起。蟲子的聲音大多是秋天,從古到秋,人們都進入了一個充滿"悲傷和孤獨"的季節。在最初的時間裡,人們并沒有發現這些各種各樣的蟲子,他們内心的感受也毫無關系,是以隻有客觀的記錄,沒有審美的因素。但後來人們發現,自然界的變化,比如渤海三田一般,聽着昆蟲啁啾的聲音,人類的感情也開始發生變化,随着環境的變化,有的人笑了,有的人哭了,有的人傷心欲絕,感到極度孤獨。蟲聲不再是單一的聲音,更是一種精神上的支撐,也是自己情緒的反映。

"面孔和獨立,西大廳的啁啾聲。讀着這樣一首凄美的詩,我們仿佛聽到了深秋的呐喊,感受到了詩人的孤獨感。這種情況比任何文本都更直接。很多識字的水墨客人喜歡把這些昆蟲寫成詩,讓自己的感受和昆蟲一起發聲來釋放,讓今天的讀者能感受到自己内心的感受,聽着熟悉的啁啾聲,想起古人聽到的呐喊也是這樣,似乎有一種"古人和現在的人如果流水, 看到月亮都是如此"意圖。

<h1級"pgc-h-right-arrow">深宮内不滿,昆蟲滋生消遣</h1>

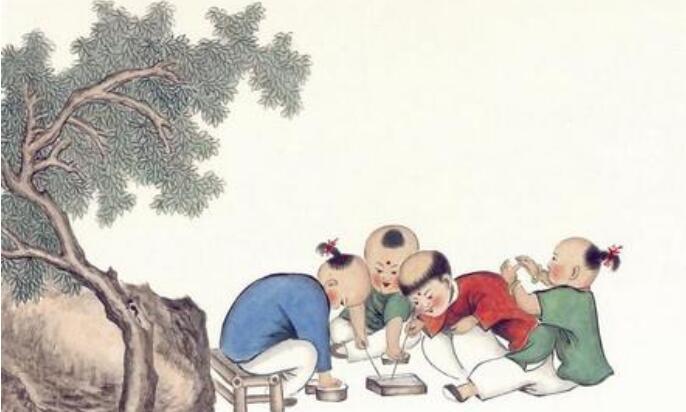

既然人們從昆蟲的啁啾聲中找到了某種情感支援,并找到了一些美麗的東西,是以很自然地出現了一種特殊的動物繁殖昆蟲來聽聲音的現象。《開元天寶的遺産》關于宮女到小籠子裡養蟲那條記錄,雖然很難說這是戰鬥的開始,但可以說明這是歌蟲遊戲的真正開始。

為什麼這些深宅女性選擇養飛蛾,她們應該有很多更好的娛樂方式嗎?也許對他們來說,過自己的生活是一種解脫?恐怕不是,但如果你仔細想想,你會覺得這是填補他們空虛情緒的一種方式。封建時代,後宮的宮女中有多少是自願來的?這座豪華的宮殿,像地牢一樣,禁止所有少女使用銅,雖然她們被滿足她們物質生活需要的緞玉寶包圍,誰照顧她們的精神,誰會治愈她們内心的創傷和将她們與社會隔絕的孤獨和悲傷?恐怕沒人能做到。

封建皇帝隻有一個人,但往往是"嘉禮三千",這些宮女很多人一生中從未見過皇帝,都成了活着的寡婦,心中有無數的不滿卻無處發洩。唐玄宗是一位受歡迎的皇帝,自然不會照顧好他所有的妻子。是以我想了很多方法。曆史:"皇帝親粉紅蝴蝶說,用蝴蝶擋住好運。有多少人會用這種蝴蝶選擇方法成為皇帝一方的寵兒?

大多數宮女都在這個無聊的時光裡度過青春。而哔哔聲的蠕蟲,成了化解宮深深不滿的工具,成為當時人們精神娛樂的對象。唐代著名詩人袁瑜有一首名為《白頭》的歌曲,主題是這些宮女的孤獨和深深的怨恨,将這種感覺帶入了生活。喂食這些哔哔聲成為當時宮女們的主要娛樂活動。用一個精心制作的小籠子,把蜻蜓放在籠子裡,然後放在他旁邊,聽昆蟲的話,再想想自己的生活,這些宮女們一定會感覺到一千。

在漫長的夜晚,這些哔哔聲成為宮女悲慘生活的"唯一聽衆",聆聽封建政治受害者的無盡故事。随着宮城縣的越來越多,随着時間的推移,"繁殖昆蟲"已經成為長安的産業,宋桃谷《清勉記》記載了一個名為"仙蟲社"的地方,成立于長安市,是中國古代最早的"昆蟲俱樂部"。

<h1級"pgc-h-arrow-right">末日蠕蟲,世界文化</h1>

随着一座高樓拔地而起,深處的草越來越少。在擁有歐式花園的高檔住宅區的長椅上,望着眼前的人工湖,這就是現代人"舒适"的新生活。我們仔細想了想,就會覺得這樣的仲夏夜好像少了點什麼,那是什麼?是的,這是一個錯誤!叽叽喳喳的聲音漸漸遠離我們,我們再也聽不到熟悉的叫聲了。

城市化的加速使得自然栖息地的哔哔聲越來越少,在山東山西等省份,以前到處都能看到道地的蜻蜓,現在我們尋找卻很難再看到它們的蹤迹。這些哔哔聲不是受保護的動物,沒有人關心它們的栖息地。賣蟋蟀的攤販越來越少,偶爾也有少數都是"長翅蛞蝓",小而可憐,不真實。即使有這些"非正品"品種,捕手們也很難在遠離城市的地方找到它們。

如今的兒童不再需要"蠕蟲伴侶",電子産品和新興的網際網路娛樂占據了他們的生活。電子産品的明亮螢幕沒有引起孩子們的注意,而是成為他們意識的焦點。這些拿着手機和電腦的孩子都沒有放進去,如果因為一個偶然的巧合,可以進入昆蟲的世界,這是一件奇妙的事情啊。我不知道什麼時候昆蟲養殖離我們越來越遠,我們已經忘記了它們,或者我們似乎不再需要它們了。在夏天的傍晚,一些管理不善的雜草公園,我們仍然能聽到一些孤獨的哭聲。飛蛾似乎從未遠離我們,它們似乎已經離開了我們。

這不是黃蟲,這是中國文化。