對于人類社會來說,最大的信,便是信守法律,服從法律,因為,法律講的就是社會中絕大多數人認可的應該做什麼,不應該做什麼,代着是整體的言出,而個人嚴格按其行事, 則是必行。 ——坤鵬論

随着對《理想國》學習的深入,再對照斯巴達的政體、社會生活,我們不難發現在蘇格拉底用思想構築的這個理想城邦中,到處閃爍着斯巴達的影子。

為什麼蘇格拉底(柏拉圖)如此推崇斯巴達?

之前坤鵬論講過,在他們所處的時代,雅典正走向衰落,而斯巴達卻日漸強大,這種落差使得他們不自主地去對手那裡尋找答案,甚至認為隻要是與自己相反的,都是比自己好的。

除此之外,坤鵬論認為,還應該再加上以下三點:

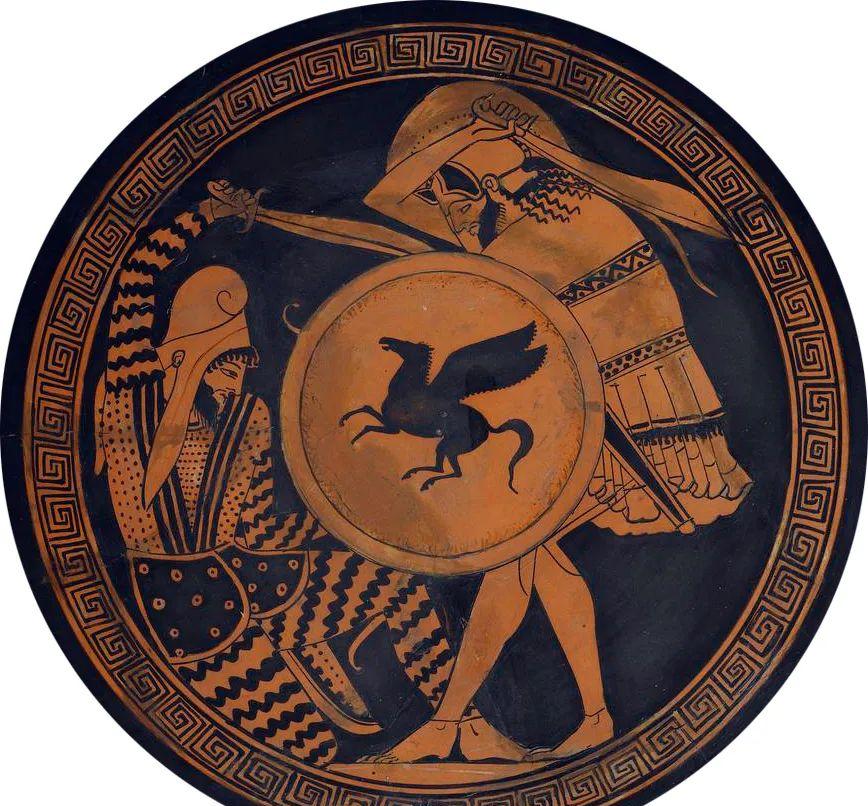

第一,自荷馬時代起,無論在現實中亦或者神話裡,斯巴達都處于整個希臘世界的領軍地位。

而且在這兩個不同的範疇裡斯巴達分别達到了侵略和剝奪的實質:

《荷馬史詩》中斯巴達國王墨涅拉俄斯征服了特洛伊城,成為全希臘仰慕的勝利者。

現實中,兩次希波戰争到後來的伯羅奔尼撒戰争中,在打敗雅典之後,斯巴達成為了整個希臘世界的最終征服者。

也是在神話和現實中,斯巴達高度強大的國家機器深深影響了柏拉圖,他以斯巴達為藍本,在《理想國》中創造性地讴歌了沒有城垣、質樸無華的斯巴達城邦的稀稀落落的村莊,他将其中的居民生活描述為遠古時代的感覺——居民勇敢、堅強,善良純潔,不被貪婪所腐蝕,不會成為低級的政治鬥争的犧牲品,人們安貧樂道,比任何時代的人類都要幸福。

後來的一些哲學家和作家,比如:普魯塔克、塔西佗、盧梭、尼采和最初的一批國家社會主義學者,他們也如柏拉圖那樣對民主的庸俗和混亂感到厭倦和恐懼,是以逃避現實,轉向對斯巴達社會秩序和法律的崇拜,以這種軍事集權政體作為理想藍本而大肆宣揚。

第二,尊敬、服從、恐懼法律。

在前面,坤鵬論講到了不少斯巴達人的優點,比如:強健、勇敢、視死如歸、克己、節制等。

特别是勇敢和節制,它們被刻在阿波羅神殿的碑銘之上,是希臘人的箴言。

不過,前者時常被人們踐行,後者卻隻能從農民、哲學家及聖人身上見到,比如:雅典人基本上都是享樂主義者,在享樂方面沒有任何罪惡感。

除了以上這些,一個人想得到别人的信任與尊敬,最重要的品質是什麼?

坤鵬論認為,是信,守信,講信用,說白了就是言出必行,一口唾沫一個釘。

回想一下我們看過的文學著作,凡是裡面的英雄豪傑不管有多少不同,他們共同的特質都是信。

對于人類社會來說,最大的信,便是信守法律,服從法律。

因為,法律講的就是社會中絕大多數人認可的應該做什麼,不應該做什麼,代着是整體的言出,而個人嚴格按其行事,則是必行。

如果服從法律是一種德行,毋庸置疑,斯巴達人的德行超過了古今中外的大多數人。

斯巴達國王德馬拉托斯曾經告訴波斯國王薛西斯:“雖然斯巴達人是自由了,但他們并沒有在所有事務上都獲得自由,因為在他們上面有了法律,他們恐懼法律甚于你的人民恐懼你。”

坤鵬論認為,一個社會如果要良好地存在、發展,其中關鍵就在于人們至少要有一怕,否則就是無序、混亂,最終崩潰。

除了羅馬人和中世紀的猶太民族以外,恐怕很少有民族曾經像斯巴達那樣因尊敬法律而強固團結的。

而當時斯巴達的法律就是來古格士制訂的《來古格士法典》。

來古格士生于約公元前700年,卒于公元前630年。

他是斯巴達的王族——國王查利勞斯的叔叔及監護人。

傳說他是斯巴達政治改革、斯巴達教育制度以及軍事教育訓練的創始人。

據說,有一次來古格士因為讒言而被迫離開斯巴達,旅遊于克裡特島,對其制度倍加推崇,便學習了當地的法律;随即他又遊曆埃及各地,也盡量學習那裡的法律。

他歸國後大受斯巴達人歡迎,請他改良國政。

就這樣,來古格士得以暢行所學,大修法律。

所有最後歸功來古格士的改革包括:

放棄使用金和銀制造錢币并代之以鐵制貨币;

所有人都一起就餐,未婚的人們共同住在簡陋的兵營中;

拆毀城牆以提升戰鬥技能;

重新配置設定斯巴達的土地并且強制性由希洛特人耕種;

由國王、斯巴達公民、議員和監察官之間配置設定權力的政府體制;

建立了斯巴達的教育體系,由少年軍事化的機關負責撫養兒童(甚至包括有意不讓孩子們吃飽,這樣他們就可以學習偷竊食物來果腹,進而培養他們的軍事生存能力)。

後來,古格士準備去希臘聖地德爾斐神廟向祭司請教,在走之前他跟國民立下誓約,在他回來以前,不能改變他的法律。

他來到德爾斐後,祭司告訴他,他的法律很優秀,“他認為一個政治家有一種死得其所的責任感,如可能,應認為其死是對國家的一種服務”,于是,來古格士便絕食自盡而死,進而使得斯巴達人墨守其法律,不敢更易。

在柏拉圖通過《理想國》歌頌斯巴達之後,另一個歌頌的高峰來自于400年之後的羅馬時代的希臘作家普魯塔克。

普魯塔克在其創作的《希臘羅馬名人傳》(或《希臘羅馬英豪列傳》)一書中,為人們描述了來古格士的風采。

他将來古格士描繪成一個改革式的立法者,一位充滿仁愛的君王,是他使斯巴達的人民深信,他們的存在有着為國家服務的崇高目的,是可以使家園更美好、更幸福的原因……

普魯塔克這樣寫道:“(來古格士)是在用一種結束其單獨生活狀态的方法訓練他的人民,永遠地把大家團結起來,正像使蜂群圍繞在蜂王周圍……使他們不僅從原本繁雜的勞動中脫離開,得以享受大量的休憩和安逸,還用更高明的意識趨向(戰争的觀念)把人們吸引到不得從事無聊行當的行為上,并使财富在國家範圍内變成了一件無用的東西。”

現代學術界對于曆史上是否存在來古格士這麼一個人莫衷一是,比較普遍的觀點是,與其說是個人立法,倒不如說是将一些習慣加以調整和闡述,制定為法律,然後為了友善起見,就以起草人或編纂人之名命名。

而古代的法律往往是由習慣變化而來,加以人格化及予以縮短精簡,而且這個變遷并非一蹴而就,中間需要很多執筆人和多年的時間。

不管斯巴達的法典是否完全為來古格士制訂,至少曆經兩個世紀之外,斯巴達在這個法典的治理下,始終保持着強盛的地位,并且說服了所有伯羅奔尼撒人接受其上司,這個伯羅奔尼撒聯盟在幾乎兩個世紀中(公元前560年~公元前380年)維持了這個島嶼的和平。

并且,全希臘都稱贊斯巴達的政府和軍隊,在要廢除橫征暴斂的虐政時都會向它求助。

坤鵬論認為,這一切,特别是它所享受的特殊權力和社會聲望,皆源于對法律的尊敬與服從,這歸結為一個字:信。

而蘇格拉底(柏拉圖)對斯巴達人的這一點極為推崇,比如:

對于立法家的崇敬,認為他們是最智慧的人類。

蘇格拉底在被判死刑後,他本有機會逃走,但卻堅持“惡法亦法”,守法踐約是合法的、正義的,隻要是城邦的公民,就要遵守和服務法律,不管這法律是好是壞,對此,坤鵬論曾在《讀柏拉圖早期著作 了解蘇格拉底(中)》分享過。

在《理想國》中,我們還可以看到,蘇格拉底一再表明,要将這個立法,要将那個立法,最終都要将其寫入到城邦的法律中嚴格執行。

第三,道德、團結。

不管斯巴達人是因為法律,還是由于自小就過着集體生活,并一直處于團隊之中,習慣成了自然,總之他們在外人看來是無比團結的。

而他們類似于共産的、簡樸的社會生活,使他們顯得總是以集體、城邦利益為重,而謀求個人私利被視為可恥。

與其相反的典型就是蘇格拉底、柏拉圖生活的雅典,那個時候,雅典絕對不是道德的楷模,知識的進步使他們中許多人脫離了倫理傳統,幾乎将他們轉變為不道德的人,他們雖然重法紀,但是除了對自己的子女外,很少有利人的觀念,做了損害他人的事情,也很少會在良心中感到不安。

在《理想國》的前面部分,格老孔、阿狄曼圖都曾表示過,他們“滿耳聽到的盡是塞拉西馬柯式的論證”,比如:

人們都說,“不正義之人的日子過得确實比正義的人要好得多”;

“實施正義的人并非心甘情願,而是由于沒有力量行不正義之事”;

“那些沒有力量避免受害的人就覺得最好還是為了大家的利益而互相訂立一個契約,既不要行不義之事,也不要受不正義之害,這就是人們之間立法和立約的開端,他們把守法踐約叫做合法的、正義的”;

“正義的起源和本質——一種最好與最壞之間的折中,所謂最好就是幹壞事而不受罰,而所謂最壞就是受了害而沒能力報複”;

……

正是基于以上這些典型的智者派觀念,雅典人雖然嘴上承認誠實是美德,但基本上都是對别人的希望和要求,自己卻總是想盡辦法投機取巧。

比如:商人在貨物裡面摻假,克扣斤兩,在稱上做手腳,騙人等等;政客也一樣,在雅典的公務員圈裡,不被人指控使用卑劣手段的微乎其微。

柏拉圖曾這樣評價道:“愛好财物使人為之癡迷,他們滿腦子所想的,無時無刻不是他們自己的錢财,每一個公民的靈魂就懸挂在這上面。”

曆史學家修昔底德說,人們甯願被人稱作精明也不肯讓人說自己誠實,因為在他們看來,誠實=傻。

雅典人因為太過精明而無法使自己循規蹈矩,他們鄙視愚蠢勝過痛恨邪惡,他們在機靈、狡猾與詭詐上,能和猶太人一較高下。

那時候,如果有誰被證明是誠實的,簡直是轟動社會的大新聞 ,幾乎被人看作怪物,這才出現了犬儒派哲學家第歐根尼白晝提燈在熱鬧的集市街頭東張西望,并不停地高聲大喊:“人啊,你在哪裡?人怎麼都不見了!”但他卻怎麼也找不到第二個人。

他發現:

在豐富的物質享樂之後,“人”卻不見了;

在奢侈豪華的生活追求中,“人”卻不見了。

第歐根尼被柏拉圖喻為“一個發瘋的蘇格拉底”,他同樣認為如果想要避免人性的堕落失喪,人一定要竭盡一切努力,擺脫物欲的控制,遠離塵世間的功名利祿,變得自給自足,回歸自然純樸的生活,進而達到美德的極緻,獲得完美幸福。

就是在這樣扭曲的道德觀之下,願意出賣國家的希臘人并不鮮見,“希臘任何時候都不缺乏處心積慮叛國的人”,希臘旅行及地理學家保塞尼亞斯如是說。

另外,即使是道德,希臘人也隻将其限制于自己的部族,希臘曆史學家兼将軍、蘇格拉底的學生之一色諾芬在其一篇教育論中,直接建議,和敵人打交道要用欺騙和強取的手段,顯然,這也是他的老師及同學柏拉圖的觀點,他們一再強調,對敵人可以說謊,對敵人要殘酷。

當然,這樣的觀念不僅僅是雅典的,基本是整個希臘的,斯巴達也一樣,當年它在訂有和平條約的情況下還罔顧信義地占領了底比斯城的大教堂,有人問其國王這麼做是否合理、正義時,得到的回答是:“但問其是否有利,凡對我國家有利之舉,皆屬合理。”

本文由“坤鵬論”原創,未經同意謝絕轉載

請您關注本頭條号,坤鵬論自2015年底成立至今,創始人為封立鵬、滕大鵬,是包括今日頭條、雪球、搜狐、網易、新浪等多家著名網站或自媒體平台的特約專家或特約專欄作者,目前已累計發表原創文章與問答6000餘篇,文章傳播被轉載量超過800餘萬次,文章總閱讀量近20億。