文|狂書流雲

“滄桑歲月發蒼茫,一代風騷火裡荒。荒後田園留苦味,山路無語問岐黃。” 這是當代著名詩人黎煥頤離家五十年後第一次回沙灘的感慨。

——題記

貴州北臨巴蜀、南接滇桂、東連荊楚,文明淵系炎黃,但貴州長期以來都被視為蠻荒之地,逐客流放之所。載有李太白流放夜郎,劉夢得左遷播州,王守仁貶谪龍場驿等故事。天無三日晴,地無三裡平,人無三分銀,誠如非人所居之域。然而,“沙灘文化”的出現,足以證明此種看法的偏頗。

沙灘位于遵義縣新舟禹門,從遵義沿326國道向東38.5公裡。這裡氣候溫潤,适于農耕。樂安江流灌全村,江中有長約半裡的沙洲,名為“琴洲”,沙灘由此得名。就是這樣一個小山村,卻孕育了以鄭珍、莫友芝、黎庶昌為代表的一大批晚清文化名人,他們崇尚“漁樵耕讀”,其學術成就影響深遠。

20世紀40年代,浙江大學教授、著名地質學家李四光提議撰修一部《遵義新志》,由著名學者張其昀教授擔任主編。此書《曆史地理》章中,将遵義兩千多年的發展曆史分為夜郎期、楊保前期、楊保中期、楊保後期、老城期、沙灘期、新城期幾個階段。沙灘期以文化閃光為主要特征。浙江大學校長竺可桢和文學院長梅光迪、史學所所長張其昀等人親臨沙灘考察後,将沙灘定為全國知名文化區,“沙灘文化”由此定名。“沙灘文化”的定位,從此獲得文史學家的公認。

早在古代,貴州遵義的“漢三賢”舍人、盛覽、尹珍的名字和成就就得到大家公認和熟知。舍人是把貴州文化等傳出去與外界接壤的第一人。道真縣是因尹珍(字道真)于民國三十年(1941)從正安縣獨立出來。到了近代,沙灘是清中葉至民國初一百多年間貴州最知名的文化區域。沙灘人才衆多,名流學者包括黎、鄭、莫三家祖孫五代,其中以鄭珍、莫友芝、黎庶昌最為傑出。我們的研究也主要是以這三個人為主。

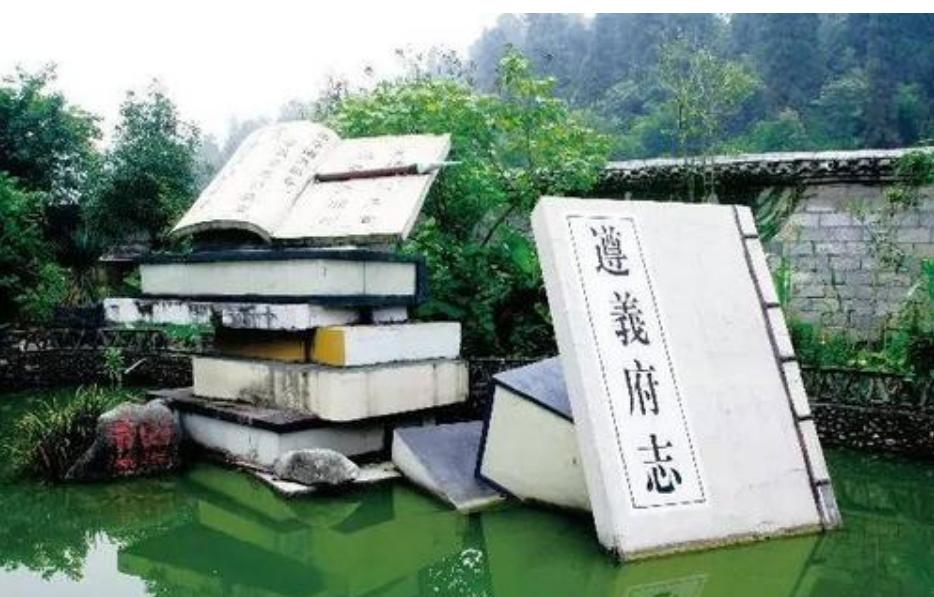

鄭珍(1806-1864)字子尹,号柴翁。他9歲入書院,13歲涉獵史漢百家之書,17歲中秀才,食廪、拔貢,深受貴州學政程春海賞識,特賜号子尹。但鄭珍的仕途并不順利,30歲才考中舉人,會試屢次落選,隻能回鄉從事著述,36歲時應遵義知府平翰的邀請,與莫友芝合篡《遵義府志》。1864年,鄭珍以口疾逝世,終年59歲。

莫友芝(1811-1871)字子偲。比鄭珍小5歲,生于貴州獨山,後随父親莫與俦來遵義,與沙灘黎、鄭子弟交遊;與鄭珍交厚,切磋學術,最後成為金石、目錄名家。他17歲中秀才,21歲成舉人,三次赴京會試不第,蟄居遵義,與鄭珍合纂《遵義府志》初露才華。1847年赴京會試時,在書肆與曾國藩相識,談道論文之後,大驚“不意黔中有此宿學”。遂治酒訂交,并引薦一時名流,莫友芝因而名滿京華。他的書法,與何紹基齊名。1871年死于揚州途中,終年61歲。

黎庶昌(1837-1898)字莼齋,是鄭珍的表弟,其事業成就在鄭、莫之上。他受知于曾國藩,為清代散文名家,後任川東兵備道,公餘興學育才,保送人員赴英德留學。中日甲午戰起,他率先捐俸助饷,聞戰敗,遂憂憤成疾,病重回鄉逝世,享年61歲。

晚清以後的一百多年間,這裡走出了幾十位文人學者、兩位外交官和大批有作為的官吏。學者們的研究領域極其廣泛,包括經學、文字學、聲韻學、金石學、版本目錄學、時學、地理學、農學、醫學,以及詩詞、文章、書法、繪畫等等,可謂洋洋大觀,浩如煙海,不僅是貴州文化發展史上的奇迹,也為全國文化發展史中所罕見;其中不少著述在當時處于領先地位,逐漸流傳全國,進而流向東西洋,至今已引起國際學者的關注。一些長期研究它的學者認為:沙灘文化的出現,在貴州文化史上是一個奇迹。

鄭珍一生四次擔任小縣學官、多次主講書院,為遵義府編篡府志所得薪俸都很微薄,學養深厚而一生貧困,學術著作上卻光耀千秋,令人欽佩也令人感慨。他的著作有《遵義府志》《播雅》《巢經巢詩集》《儀禮私箋》《巢經巢經說》《說文逸字》等35種,僅刊行18種,已有250萬字,進而赢得“西南巨儒”的美譽,在清史《儒林》及《文苑》中有傳。

鄭珍無疑是“沙灘文化”的首席代表,其詩作被其後在全國影響最大的“同光體”詩派推奉為“宗祖”;曾國藩的幕客吳敏樹稱“子尹詩筆橫絕一代,似為本朝人所無”,曾國藩也首肯此說;梁啟超盛贊“時流鹹稱子尹詩能自辟門戶,有清作者舉莫及”;著名教授錢仲聯認為“子尹才氣功力,俱不在東坡下”(《夢苕庵詩話》),“清詩三百年,王氣在夜郎”(《論近代詩四十家》);柳亞子把鄭珍的詩評為“三百年來第一流”。近代名家缪钺、錢穆、錢鐘書、白敦仁等對沙灘詩人及其詩作評價頗高。《巢經巢詩集》備受諸家推崇,譽鄭子尹為清代詩家冠冕,堪與李杜蘇黃比肩。

莫友芝一生不名一官,而以學術著作蜚聲士林,名垂青史,與鄭珍并稱“西部巨儒”,同入清史《文苑》《儒林》傳。成為沙灘文化的重要代表。他曾為曾國藩的幕僚,精通版本目錄學、聲韻學,善書法,一生有各類著作23種,其中已刊行的有137卷。他先在日本出版的16卷學術巨著《郘亭知見傳本書目》,是藏書家和圖書工作者案頭的必備之物,是以成為清代版本目錄學的兩位學科創始者之一。

道光二十一年(1841)莫與鄭珍撰成《遵義府志》48卷,33目,附目14,共80餘萬字。梁啟超将其稱之為“天下第一府志”。張之洞亦贊《遵義府志》是最優秀的志書之一。同治九年(1870)莫友芝任揚州書局主校刊,李鴻章、張之洞邀其為武昌書院主講,他以衰老為由推辭不就。次年,至揚州、興化尋找文宗、文彙兩閣被焚後散失的圖書,突感風寒,高燒不退,病逝船中,歸葬于遵義新舟青田山。曾國藩率衆僚前往莫愁湖畔祭奠,親書挽聯曰:京華一見便傾心,當年虎市橋頭,書肆訂交,早欽宿學;江表十年常聚首,今日莫愁湖上,酒樽和淚,來吊詩魂。

黎庶昌6歲喪父,21歲為廪貢生,北上順天應秋闱考試,兩度落選而困居京師。他任過知縣、知州,管過河工,負責過稅務,都展露才華而未見大用。光緒帝登極,開展外交工作;黎得随出使西歐各國,先後到過德、法、美、西班牙、意大利、比利時等國,留心考察,寫成《西洋雜志》一書,介紹各國的内政、外交、社會及經濟見聞,希望為所借鑒。後兩次任出使日本大臣,以學術文章結交日本朝野名流,受到王室禮遇。歸國時,日本天皇特賜一等旭日绶章,朝野盛宴餞别,多年仍為日人懷念。在日本收羅我國古籍26種,刻印《古逸叢書》200卷,也購買很多書籍回國。他被譽為“貴州走向世界第一人”。

黎庶昌有幸入曾國藩幕,與張裕钊、吳汝綸、薛福成以文字相交,并稱“曾門四弟子”。沙灘是黎氏家族聚居的村落,與附近鄭氏望山堂、莫氏青田山廬衡宇相望。黎、鄭、莫三個家族互為師友,結為姻娅,彼此之間友誼深厚,一起研究學問,互相影響,這種家族之間的世代姻緣友好關系也促進了沙灘文化的形成和發展。黎鄭莫三家幾代人中,湧現出了一大批文人學者。他們在教育,學術研究和文學創作等方面成果累累;其中黎氏專著69種,鄭氏專著59種,莫氏專著30種,共計153種約1200萬字,經史子集俱全,數多量高,在海内外産生了較大影響。其中鄭莫二先生于道光年間編纂的《遵義府志》最為突出,它引證書目380餘種,體創嚴密,考證精赅,頗具文字功力。多篇被入選《清文觀止》《近代文學大系·散文卷》《續古文觀止》等文庫。

綜上所述,沙灘孕育了以鄭珍、莫友芝和黎庶昌為代表的傑出人物,成了享譽海内外的文化名人,在中國文學史和學術史上都占有相當的地位。他們垂範後世,澤及千秋,這種窮且益堅、胸懷壯志的偉大精神,永遠是我們學習的典範。

沙灘文化的豐富成果和高尚的人文精神,值得我們深入整理、研究。近十多年來,黔南成立了莫友芝研究會,遵義成立了鄭莫黎研究會,省文史館,貴州曆史文獻研究會及貴州省古典文學學會等團體,先後舉辦過多次有關沙灘文化的學術研讨會。随着國家新一輪西部大開發戰略的實施,遵義市政協結合沙灘文化古籍整理,于2009年提出了“關于加快沙灘文化旅遊區開發建設”的建議,得到市委、市政府采納等等。根據該規劃,将在現有沙灘文化陳列館的基礎上建設紅色文化、搜集沙灘文化三賢、紅色文化知名人士、現代新舟名人;利用沙灘自然景觀、名人詩集、名言印制書簽、撲克、名片等旅遊産品。另一方面,誠如當代著名詩人黎煥頤曾經疾呼的那樣:政府義不容辭對硬環境進行修複和改善後,人文精神的修複、文化底蘊的培養,更得需要費大力氣。黎煥頤感歎地說:培養一個富翁,隻需半年;培養一個精神貴族、思想文化的富翁,不是十年可就的;如果要形成一個思想文化的精英群體,這就非幾十年,乃至上百年不可了。

然而遺憾的是,一次調查中據專門研究沙灘文化的學者介紹:目前能夠具體說出沙灘文化概要的遵義人不足兩成;更令人擔憂的是,如今許多在校的學生和年輕人都對這段曆史知之甚少。由此,如何來重振沙灘文化,更加值得我們深入思考與探索。作為遵義人,為家鄉曾有過的沙灘文化感到驕傲和自豪。作為遵義人,我們有義務為重拾、發揚沙灘文化盡自己的綿薄之力。作為遵義人,我們有責任集衆人之智、籌衆人之力重振沙灘文化,使其成為遵義新時代的一張耀眼的文化名片。

前不久拜谒先賢黎庶昌故居,樂安江畔,古柏傲立禹門山,好一派靈秀之氣。周邊建立的山莊、亭閣尚在,但雜草叢生、一片荒蕪。從故居大門進去,除了各個房間裡分階段陳列布展和二維碼掃描擷取文字資訊、語音介紹以外,基本沒有其他内容了。那麼接下來該怎麼做呢?謹以個人角度對沙灘文化的發展提出幾點思考和建議,僅供參考。

如何放大沙灘文化的IP,以前因文化名揚天下,現在能否以山水來反哺文化呢?一方面,山水是沙灘地域性的主要特征。即确定沙灘文化的占位和戰略定位,同時考慮納入新蒲新區,遵義乃至貴州的規劃發展,譬如在現有基礎上優化更立體的交通路網,在城市繁華商圈、交通樞紐地帶和景區樹立人文地标形象,讓其形成以“宜遊、宜吃、宜商、商居”等于一體的新的發展格局,讓遊客真正玩得開心,吃得放心,住得舒心,感受和學習沙灘文化隻是順帶的結果。另一方面,在正确上司和指引下進行線上、線下矩陣式品牌文化宣傳,讓政府、社會各界賢達和更多的人們積極參與到沙灘文化未來的發展建設中來。盡量将沙灘文化的神秘化、學術化變得大衆化、趣味化,讓老、中、青乃至少年在收獲知識之餘主動扛起沙灘文化“宣傳大使”的責任和擔當,無形中縮短了我們與沙灘文化的時空距離、文化距離和人文距離,繼而實作文化複興的轉變。

随着近年來遵義相關部門的大力支援與新蒲新區文化園區的開發建設,我們有理由相信沙灘文化重制生機,或許為期不遠矣。

歡迎交流,學習,讨論,記得關注哦~

紀錄片《中國》|假如,來一場跨時空的曠世圍爐對話會怎樣

話盡天下愛情|世界十大名家都是怎樣寫情書的?走進大家的另一面

散文|《走進西江苗寨》,帶您領略世界上最大的苗族聚居村寨

新詩《風雲海龍屯》,一座土司城堡,在中國曆史的天空閃爍

【參考文獻】

[1]李連昌:《新舟沙灘——中華文化第一村》;

[2]黃萬機:《沙灘文化研究文集》(貴州民族出版社);

[3]黃江玲:《悅讀貴州沙灘文化》(貴州人民出版社);

[4]遵義市政協文史委編:《遵義曆史文化知識手冊》(中國文史出版社)。

注:本文寫于2013年8月,修訂于2020年11月;以介紹“沙灘文化”為主。本文部分圖檔、文章來源于網絡,不代表本人觀點,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系删除。