何文林詩稿書迹

江蘇鳳凰美術出版社出版

主編:何震宇

何文林:(1882-1963),字藝圃,号筱隐,荊麓草廬主人、荊崖靜觀園主、藝叟,曾用筆名何懶雲,安徽懷遠人,晚清秀才、詩人、書法家。年青時在家鄉懷遠和同道結詩社,共唱和,已經小有詩名,1916年赴天津謀生,受到天津《益時報》主筆唐祖繩賞識,加入報社,1919年元旦,唐病逝後,接替唐擔任《益時報》主筆。何文林在《益時報》工作期間,文學觀念和辦刊思想較為進步,在他的倡導下,《益時報》反映社會民生問題,對婚姻家庭、婦女命運表達了關注,和當時新文化運動所倡導的婦女解放、個性解放的思想遙相呼應。同時何文林關心作品的藝術水準,所刊登的作品藝術水準較以前相比有了很大提高。1937年日本占領天津,何文林失業,次年回到蚌埠,1947年遷居南京,1955年曾經寄居青島,後傳回南京,1963年逝世。精于書法,著有《荊廬詩存》、《杏村紀遇聯吟集》、《荊麓草廬詩集》、《荊廬殘稿》等數部詩集。

(何文林詩稿,慈齋收藏)

何文林髫齡進入私塾讀書,15歲即中秀才,青年時代,在家鄉懷遠的荊山之麓與同鄉十多位詩人同結“荊麓詩社”,時有唱和,小有詩名。每每以“詩人”自栩。1906年24歲時編寫《荊廬詩存》,有《自序》一則雲:餘自童年入塾,課餘而好為詩。愧無師承,卒不得詩家三昧。往往脫稿抛擲良多,實不足存也。二三同志慫恿彙集,爰搜殘箧,得稿如幹。斷自志學之年,删存成帙,茶餘酒後,把卷吟哦,藉以自遣,毋忘為之,猶賢乎瓦響蟲吟,非感争鳴于世也。惟是音律乖舛,宜汰猶多,苟有同心,不棄我而見教焉,則尤幸甚。該詩冊由詩人吳志瑗、袁杜、劉萃南作序,是了解何文林詩歌創作取法、風格走向最可靠的資料。

何文林的詩歌繼承了清代中期“性靈派”的衣缽,主要學習的對象有袁枚、吳偉業、鄭闆橋、張問陶四家,尤其受張問陶的影響最大。

在《荊廬詩抄》中有一首詩,闡明了他對上述四家詩歌的認識:《案頭有清代四家詩集,各題一詩》

生就清靈筆一枝,了無依傍了無師。

眼前常語目前景,信手拈來盡好詩。《題随園詩集》

生當鼎革亂離中,太息斯人際遇窮。

寫出一生真閱曆,詩家史筆少陵同。《題梅村詩集》

先生三絕詩書畫,書畫名高掩卻詩。

留得詩抄三幾卷,性靈性露解人頤。《題闆橋詩抄》

早年珥筆鳳凰池,一種聰時絕妙詞。

塵海壯遊詩料足,寫來風韻近袁絲。《題船山詩集》

袁枚倡導“性靈說”,強調詩歌創作要直抒詩人的心靈,表現真情實感,是人的感情的自然流露。“性靈說”是在明代李贽“童心說”的直接啟發下産生的,是當時反理學鬥争在文學理論上的具體表現。無論是李贽的“赤子之心”,抑或是湯顯祖的“獨有靈性”,袁宏道的“情真而語直”,袁枚所說的“詩者,心之聲也,性情所流露者也”;“凡詩之傳者,都是性靈,不關堆垛”(《随園詩話》)。其實都是“性情”的同義語。這種詩風從清代“性靈三大家(袁枚、趙翼、張問陶)”的發端,直到同光,一直是詩壇的主流,文林的詩源于“性靈說”,亦是時代風氣使然。

何文林兩次參加科舉考試,得中秀才,1916年又負笈北上,為天津《益世報》撰寫文章,故在何文林的時代,他已經是北方文人的代表性人物之一。據崔麗敏《抗戰前天津《益世報》文藝副刊研究》一文介紹:益世報初辦期間,首任主筆唐夢幻(原名唐祖繩)延請全國各地的名流撰稿,南有蜚聲上海文學界的嚴獨鶴、聞野鶴、袁寒雲、周瘦鵑、程瞻廬等。北有董萌狐、董郁青、何懶雲(何在天津時的筆名)等…。可見當時的北方文壇中,何文林已經初露頭角。

在《益時報》及《華北新聞》工作期間,何文林傾向革命,曾經受到孫中山先生的接見,進而在報紙上宣傳“三民主義”和革命思想而獲得報界聲望,但也因同情革命而屢次失業,到了中年以後,由于生活的重壓和自己清高的個性,在報界也是屢屢碰壁,因而詩歌風格轉向沉郁而诙諧。1931年9.18事變後,何文林寫下大量歌頌抗日的詩歌,對國民政府對日軟弱的外交進行批評,1937年天津淪陷後,随即失業,次年率全家傳回故鄉蚌埠。遷居蚌埠後,又作《蚌濱賸草》,自序文中曰:“民國戊寅秋,餘自津沽航海南還,因故鄉尚在混亂中,遂寄居蚌埠。忽忽十易寒暑。既抱陸沉之痛,複殷天墜之憂,所有吟草,大都憤世嫉俗之詞,絕少弄月吟風之什。十年積累,貯滿奚囊,不僅寥寥此數也。…其中蚌埠雜詩二十首及紀事等篇,尤與地方曆史風俗有關,未可以莊諧雜陳少之也。戊子春,移寓秣陵,整理成帙,署名《蚌濱賸草》雲,藝叟。”可惜是冊作品,序存,詩散轶。

1947年,文林先生遷居南京,1955年,曾因生活困難,移居青島小女兒處生活,1960年因自然災害重返南京,1963年逝世于南京。

文林先生的詩文書法均有很高的造詣,平生以詩人自诩。雖視書法為餘事,然其書藝亦大有可觀。他生活的年代,正是包、康大力倡導碑學的時代,所謂“迄于鹹、同,碑學大播,三尺之童,十室之社,莫不口北碑、寫魏體,蓋俗尚成矣。”然而文林先生學書,則是上追鐘太傅、兼以二王,略摻以碑法而成。故其書高古雍容、脫去俗塵,墨法精湛,渾然洞達,雖是小楷,卻力拔千鈞。我們将他與同時代的書法家,如謝無量(1884-1964),黃賓虹(1864-1955)做一對比發現,在他們的小字行草書手劄中,都以鐘王為體,略加碑法,這似乎和碑學一統書壇相謬。這似乎說明民國時期的書法創作,已經注意到碑帖結合的問題。

文林先生用詩歌記錄他的一生,将寫詩變成了一種生活方式。他的詩歌,經過百千錘煉,達到通曉明白的境地,實際是咀嚼研磨的結果。他的詩歌,直接繼承了明清以來性靈派詩人的精神風貌,例如他在1956年所寫《有感》,正是這種人生經曆的感悟:“

人生天地等浮遊,劫曆蟲沙數不休。

但獲平安已是福,能忘得失便消愁。

螳螂那解防黃雀,鴻鹄休輕笑白鷗。

人事乘除皆有定,紛紛徒苦稻粱謀。”

他的書法,宗法魏晉又略參碑法,寫出了個人的胸襟、氣度,在廣闊的民國書壇長河中,卓然成家。今天,我們紀念他,讀他的詩作書法,感慨并感悟他的人生和時代,這樣的人物和經曆,以後再難尋覓。

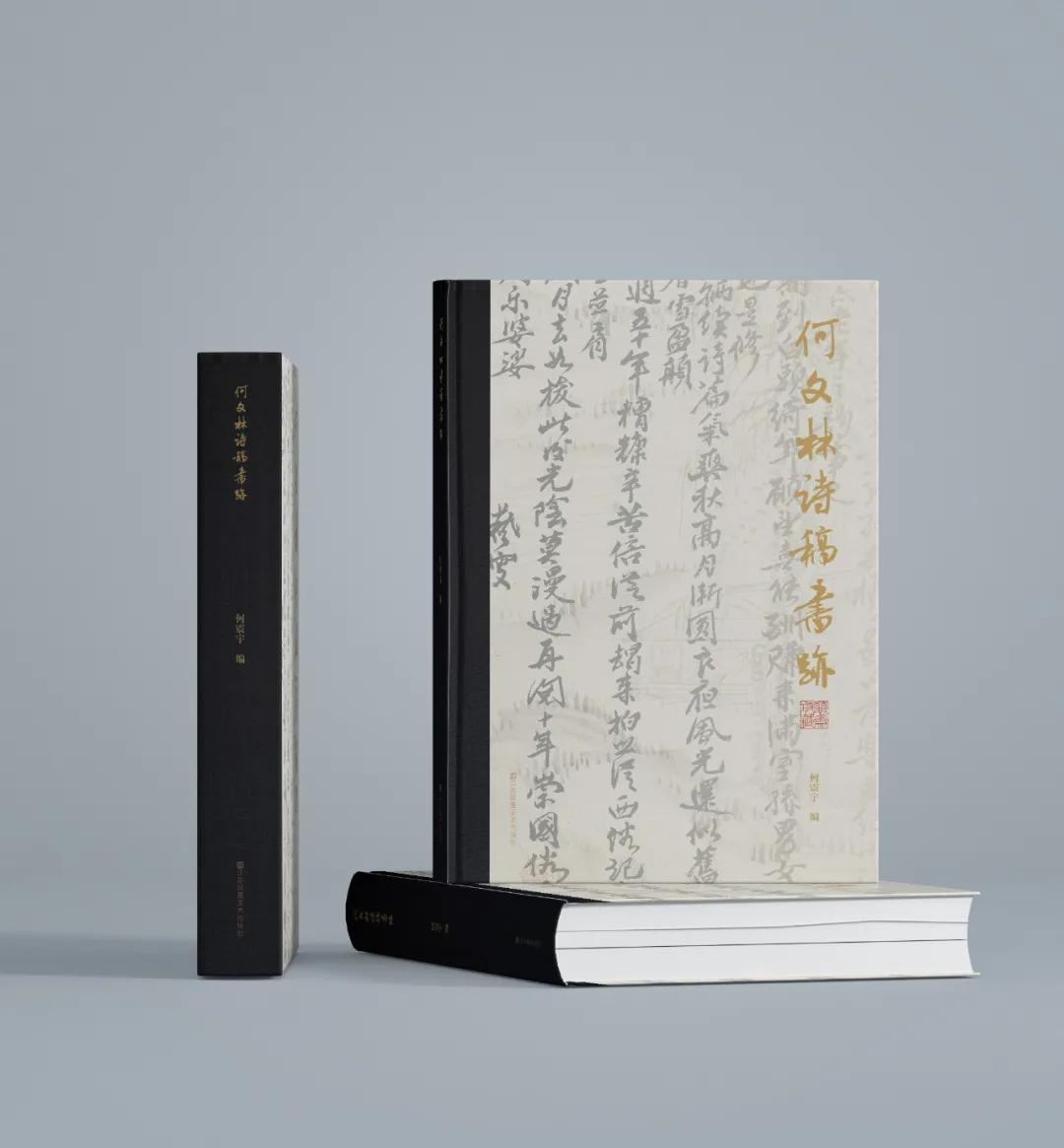

書籍實拍

《何文林詩稿書迹》以圖錄和年譜的形式網羅收集了何文林一生的詩稿約1000餘首,圖版約100餘幅,以《杏村紀遇聯吟集》和《何文林年譜》分兩個單元全面介紹何文林一生的事迹,以及在詩歌、書法、編輯等諸多方面的成就,圖檔部分均是第一次面世,著名學者黃惇教授為本書題寫書名,著名書法家吳振立、劉燦銘、于明诠為本書分卷題寫卷名,西泠印社社員、篆刻家李夏榮為封面篆刻,名家的支援,使本書增色不少。全書大8開,34.75個印張,具有較高的收藏、研究價值,為了友善讀者閱讀,本書作者還對作品進行逐字逐句釋文,并對時代背景均做了說明,使讀者對那個特殊的時代和人物有了更直覺的了解。

本書作者介紹

何震宇,博士,副教授、碩士研究所學生導師。

中國書法家協會會員,南京市書法家協會副主席,江蘇省文藝評論家協會會員,中國标準草書社社員,十月書會社員。主要藝術成就:曾入選中國書協舉辦的“第八屆中青年書法篆刻展”;在“全國第五屆書學研讨會”獲三等獎。曾擔任南京市青年書法家協會主席。

《何文林詩稿書迹》

何震宇 編

2021年9月

江蘇鳳凰美術出版社