臨界态在複雜系統中廣泛存在,其特點是小改變能引起雪崩式的大變化。Nature Communications 7 月的論文“在活細胞中設計自組織臨界态”,首次通過合成生物學,在大腸杆菌中使用兩個基因互相調控,再現了臨界狀态。

1. 自組織臨界并不陌生

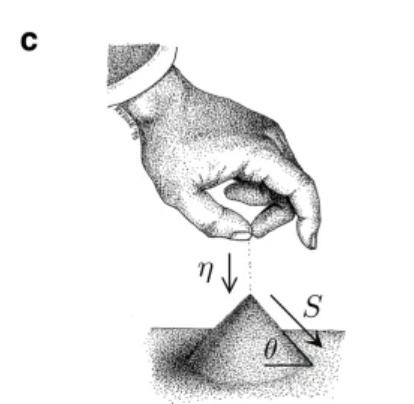

夏日孩子們在沙灘上玩耍,常常堆出越來越大的沙丘。當沙丘堆積時,沙丘斜坡角度會達到一個臨界點,一旦到達這個臨界點,繼續堆積沙子會導緻沙丘以雪崩的形式向下滑落。在滑落前的最高點,沙堆處于有序與失穩之間的臨界狀态。

圖1. 處于臨界态的沙堆示意圖

在沙堆模型中,通過向沙堆以速率η添加沙礫,沙堆傾角θ變大,剛開始隻有少量沙粒落下,但随着傾角θ接近臨界角θc,沙粒數量S迅速增加,直至θ=θc時,再加入的沙子會造成雪崩式的崩塌,造成沙墩傾角θ變小,重新回到臨界态,下圖描述了其回報回路。

圖2. 沙堆模型中序參量(S)與控制參量(θ)構成的回報圖

自組織臨界性,由 Per Bak 、湯超、Wiesenfeld在1987年提出,該原理指出,系統元素之間的微小互相作用,會在沒有外界介入的情況下,自然地到達臨界點。在這個臨界點上,一件微小的事件可以産生災難性的反應。自組織臨界性能在金融市場、交通體系等複雜系統中觀察到。

細胞中的生化反應,大腦中的神經元激活,計算機的通訊網絡,密封群落,這些系統都處在混亂和失穩之間的臨界态。生活在臨界點附近具有适應性優勢,例如能更高效地處理資訊,以迅速響應環境變化。是以,一個系統可以通過所謂的自組織臨界性(self-organized criticality ,SOC)使自己穩定在臨界點附近。

2. 單細胞層面的自組織臨界态

臨界态作為多細胞認知系統的關鍵,能否出現在單細胞中?現有研究指出,在細胞水準上,酶網絡可能處于臨界态,以提升其對刺激的适應能力。該研究建構了一個簡單的雙基因網絡,通過設計細胞内部基因表達和調控參數之間的互相作用,成功地讓活細胞(細菌)進入了自組織臨界态,找出了在構成自組織臨界态所需的最小條件。同樣的方法也可用于實作相關功能,如改善抗結直腸惡性良性腫瘤藥物的輸送。

該研究中的大腸杆菌包含GFP-lva基因,該基因會被表達為蛋白σ,而蛋白σ又會被細胞内的蛋白水解機制(ClpXP)降解,進而影響GFP-lva基因表達量。其調控機制如下圖所示:

圖3. 合成的細胞所具有的調控機制

基因表達率η(橫軸變量)較高時,細菌會産生過多的蛋白質,處于擁擠狀态(下圖中淺綠色的部分),而如果基因表達率較低,則細菌處于自由狀态。通過調整基因表達率η,可确定劃分臨界狀态與擁擠狀态的臨界表達率ηc,此時細菌處于自組織臨界态,在該位置,任何一點小的變化都會對環境中蛋白質σ的濃度有顯著影響。

圖4. 大腸杆菌由GFP-lva基因表達率η改變确定的臨界态位置

在大腸杆菌中,引入另一個同樣競争ClpXP的蛋白質,會促成一個類似沙堆模型的回報回路,進而形成自組織臨界态,下圖是該研究中雙基因組成的調控模型示意圖。

圖5. 兩基因組成的負回報回路(e),σ1作為序參量,σ2作為控制參量(f)

3. 自組織臨界對合成生物學的意義

自然界中普遍出現的自組織臨界現象,隐藏着生物之是以能高效且穩定運作的秘密。酶網絡在底物輸入速率與酶網絡的處理能力相平衡時,呈現臨界态,進而形成适應性優勢。但對于達成臨界态所需的最小條件仍不明确,該研究指出了實作臨界态所需的基因網絡中的最小模體。

生物計算指通過活細胞中的生化反應來進行資訊處理任務,該研究設計的處在臨界态的細胞,能夠放大生物計算中的信号幅度,迅速形成雪崩式的信号傳導,進而增強生物計算相關應用發展。由于多細胞認知及群體智慧都涉及臨界态,該研究可支援未來相關領域的研究。同時,該研究對三維空間中細胞内部生化活動的實體模組化也有所幫助。