(文/陳達)暫居依蘭縣的這段時間,喜歡手捧成書于清代末期的《三姓山川記》現代鉛印本,在谷歌地圖上按圖索骥,穿越浩瀚的曆史時空,試圖去定位該書中所記載的那些山川大河,觸摸舊時典籍留下的餘溫……

<h1 class="pgc-h-center-line">稀世孤本《三姓山川記》</h1>

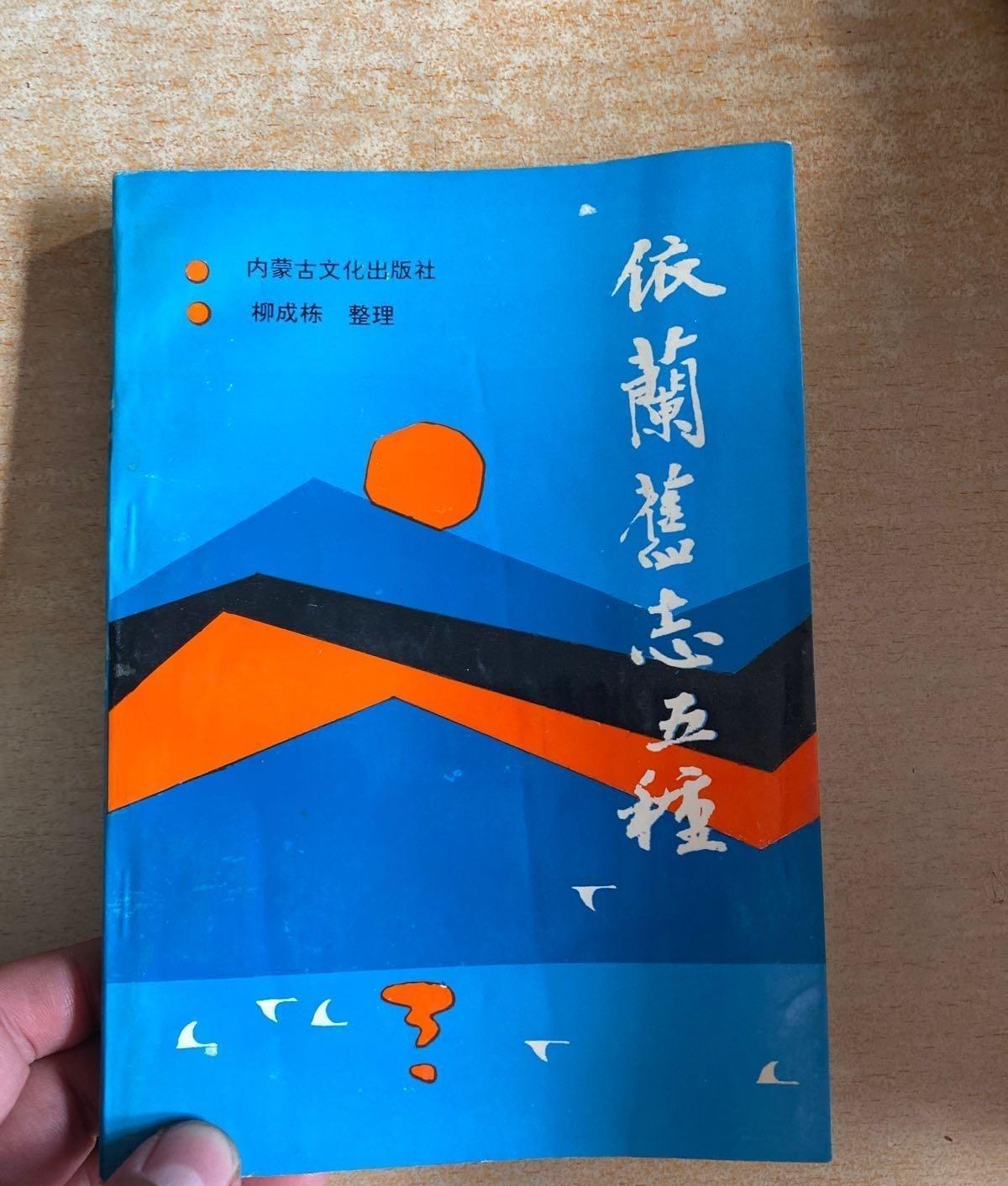

手中的這本《三姓山川記》,實為海内孤本《三姓山川記、富克錦輿地略》各一卷的簡稱。該書1985年由著名的文史大家李興盛、張傑發現并整理,經倆人抄錄标點後收錄在《黑龍江述略》一書當中,1991年東北文史專家柳成棟又将其入輯《依蘭舊志五種》,這部與三姓副都統有關的珍稀史地文獻面世後,迅速凸顯出其不同凡響的社會影響和不容忽視的曆史價值。

依蘭舊志五種

《三姓山川記》部分是5000多字的詳細文字描述,其最主要内容是記載了當年三姓(今屬黑龍江省依蘭縣)境内倭肯哈達山、拉哈阜山、鍋盔山等48座山峰的山高、位置、走向和至三姓城的距離,以及牡丹江、倭肯河、穆楞河、湯旺河等27條河流的發源、長度、流域面積和水流的彙入等情況,同時還記入了老嶺、砬子、迎門石、古城遺址、泡子等關鍵資訊。《富克錦輿地略》部分是有關富克錦輿地方面的近千字粗略記載,主要是從富克錦開始,沿松花江、黑龍江順流而下到俄羅斯伯力為止,所路經的古城、村落、卡倫等村屯間道裡的實際裡程數和赫哲駐兵位址等情況。

<h1 class="pgc-h-center-line">祁寯藻與《三姓山川記》</h1>

至于《三姓山川記》一書的作者是誰?李興盛先生按照原始抄錄稿本上的記載,僅寫明《三姓山川記》一書是由清人祁寯藻所著。而1987年《古籍整理研究學刊》第三期發表的論文《關于<三姓山川記>》,其文章撰者李德山将《三姓山川記》的著者确認為晚晴重臣祁寯藻,還将該書的創作年代确認為道光二十一年,李德山還推斷說:可能是官居軍機大臣的祁寯藻在“領樞務”時,根據檔案文牍或冊封包件,彙編《三姓山川記》成書。《依蘭舊志五種》的整理者柳成棟先生也同意李德山的部分觀點,認為創作年代和著者無誤,他對祁寯藻是否到過三姓與富克錦存疑。但是,柳成棟認為“祁氏和吉林和黑龍江是有着密切關系的。”其原因是,1988年柳先生在綏化檔案館曾親自查閱過鹹豐二年(1852年)祁寯藻刊印的《祁氏家譜》及墨寶一幅,同時還見到一方刻有“祁寯藻印”的名章實物。

祁寯藻舊居

上文中提到的祁寯藻在清末可是個大名鼎鼎的人物,乾隆五十八年(1793年)出身顯赫世家,曆經乾隆、嘉慶、道光、鹹豐、同治五朝,于同治五年(1866年)病逝。祁寯藻嘉慶十九年中進士。道光年間,累官戶部尚書、兵部尚書、軍機大臣等職。鹹豐年間,官至體仁閣大學士,禮部尚書。祁寯藻還實乃罕見的為道光、鹹豐、同治三個皇帝授過課,後人贊其為“三代帝王師”。

<h1 class="pgc-h-center-line">《三姓山川記》原作者之謎</h1>

聲名顯赫的清末重臣祁寯藻能夠關注并留下這本《三姓山川記》,實乃令當今依蘭人引以為傲的一件大事。《三姓山川記》一書真的是“三代帝師”祁寯藻所著嗎?《三姓山川記》一書當中,有關巴彥哈達山與赫哲駐兵的詞條,給出的卻是迥異的關鍵資訊。

三性靖邊營

《三姓山川記》有關“巴彥哈達山”一條,這樣寫道:“巴彥哈達山,在城東松花江南岸,約高五十餘丈,周圍十二裡,山脈與朱而山相連。自山根東北至巴彥通靖邊後路防營炮台五裡。自巴彥哈達而西南至三姓二十五裡。”

研究過三姓副都統曆史的人都知道,巴彥通炮台是由職掌清末吉林邊務的吳大澂倡導所建。舊曆光緒六年七月廿三日,吳大澂來到三姓副都統。他此行最重要的任務有兩個:其一,綏字軍首領戴宗骞因故尚未達到吉林就職,吳大澂到三姓署理其事。其二,在訓練新招募士兵的同時,建構軍營和炮台。

清軍

七月廿七日,吳大澂就“與潤生都護(副都統長麟)同赴巴彥通相度形勢,為紮營之地。酉時歸。”舊曆八月十三日,吳大澂再次奔赴三姓城25裡外的巴彥通查勘修建營盤的地基,也是在黃昏時分回到的城内。“十四日,再赴巴彥通,親督丈量各哨營房基址,酉時歸。”吳大澂在三姓城度過了一個難忘的仲秋節後,就搬到巴彥通的帳篷内與,身先士卒與士兵們同甘苦共患難。八月廿二日,吳大澂“督饬弁勇在山頂築炮台一座。是日築四尺高。”

以上史料可證,三姓地方的巴彥通營盤炮台在光緒六年(1880年)前是不存在的,它們是在光緒六年八月由吳大澂領兵修建的。還有史料可證,《富克錦輿地略》提及的赫哲兵,也是吳大澂在光緒六年上奏朝廷後,在當地招募的。另外,三姓巴彥通的駐軍原是戴宗骞麾下的“綏字軍”,光緒九年法國侵略越南,戴宗骞率“綏字軍”大部去馳援北洋以備中法戰争之不虞,留守三姓巴彥通的部隊于光緒十年被吉林将軍希元歸入“靖邊後路營”,巴彥通也成為“靖邊後路營”的營盤。

炮台

由此,可以得出如下的結論:《三姓山川記》成書不會早于光緒十年。若同治五年(1866年)已病逝的清末重臣祁寯藻,能夠在27年前就寫出“巴彥通設兵營、築炮台”的預言,那麼,這位祁公無疑是位“神人”,按常理祁寯藻著《三姓山川記》的可能性是根本不存在的。

如果《三姓山川記》一書,非“三代帝師”道光年間軍機大臣此“祁寯藻”所著,那麼,在光緒年間著此書同名同姓的彼“祁寯藻”又是何人呢?這個疑問實在難以給出答案,故此,還是等後學來破解和回答吧!