(文/陈达)暂居依兰县的这段时间,喜欢手捧成书于清代末期的《三姓山川记》现代铅印本,在谷歌地图上按图索骥,穿越浩瀚的历史时空,试图去定位该书中所记载的那些山川大河,触摸旧时典籍留下的余温……

<h1 class="pgc-h-center-line">稀世孤本《三姓山川记》</h1>

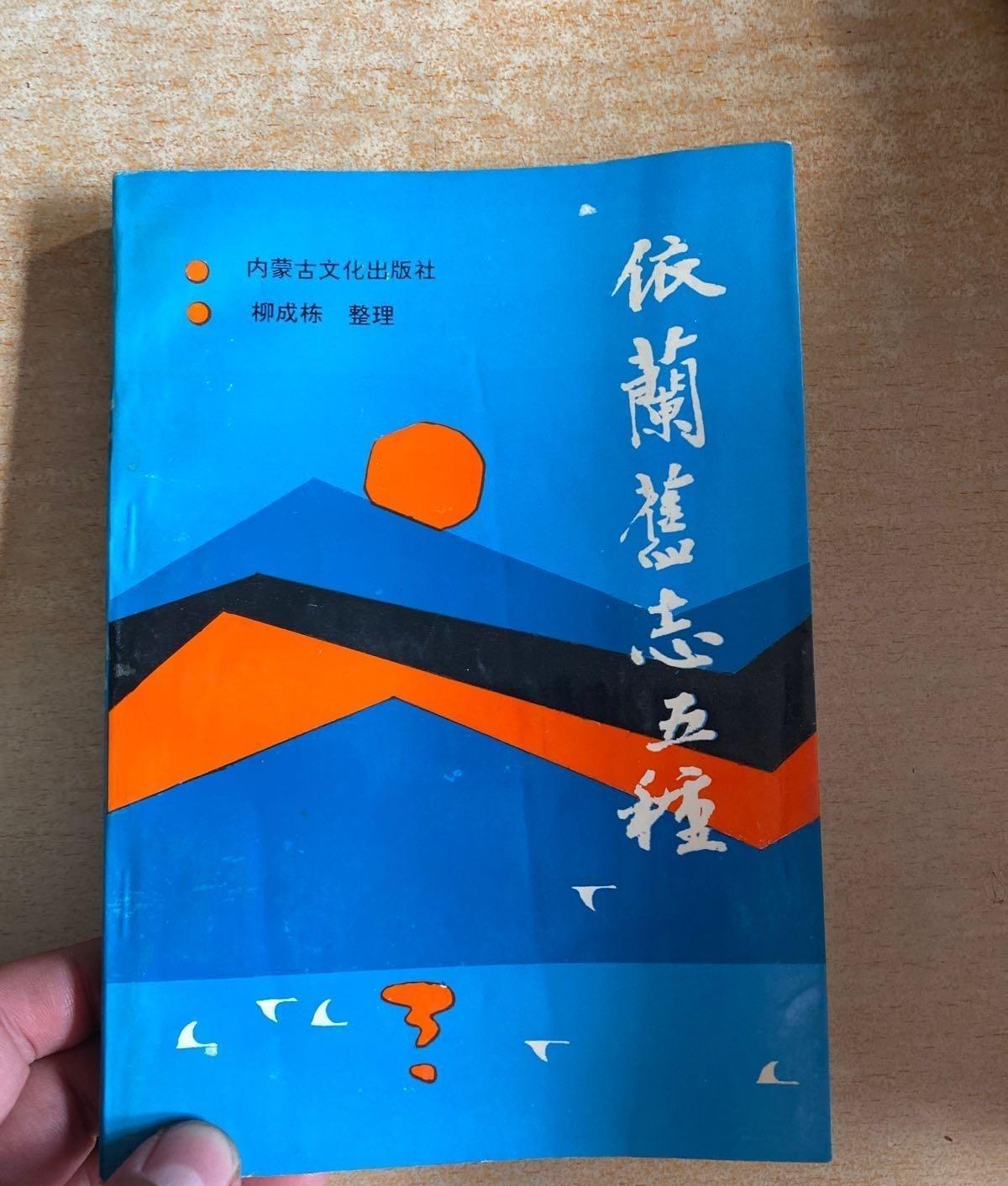

手中的这本《三姓山川记》,实为海内孤本《三姓山川记、富克锦舆地略》各一卷的简称。该书1985年由著名的文史大家李兴盛、张杰发现并整理,经俩人抄录标点后收录在《黑龙江述略》一书当中,1991年东北文史专家柳成栋又将其入辑《依兰旧志五种》,这部与三姓副都统有关的珍稀史地文献面世后,迅速凸显出其不同凡响的社会影响和不容忽视的历史价值。

依兰旧志五种

《三姓山川记》部分是5000多字的详细文字描述,其最主要内容是记载了当年三姓(今属黑龙江省依兰县)境内倭肯哈达山、拉哈阜山、锅盔山等48座山峰的山高、位置、走向和至三姓城的距离,以及牡丹江、倭肯河、穆楞河、汤旺河等27条河流的发源、长度、流域面积和水流的汇入等情况,同时还记入了老岭、砬子、迎门石、古城遗址、泡子等关键信息。《富克锦舆地略》部分是有关富克锦舆地方面的近千字粗略记载,主要是从富克锦开始,沿松花江、黑龙江顺流而下到俄罗斯伯力为止,所路经的古城、村落、卡伦等村屯间道里的实际里程数和赫哲驻兵地址等情况。

<h1 class="pgc-h-center-line">祁寯藻与《三姓山川记》</h1>

至于《三姓山川记》一书的作者是谁?李兴盛先生按照原始抄录稿本上的记载,仅写明《三姓山川记》一书是由清人祁寯藻所著。而1987年《古籍整理研究学刊》第三期发表的论文《关于<三姓山川记>》,其文章撰者李德山将《三姓山川记》的著者确认为晚晴重臣祁寯藻,还将该书的创作年代确认为道光二十一年,李德山还推断说:可能是官居军机大臣的祁寯藻在“领枢务”时,根据档案文牍或册报文件,汇编《三姓山川记》成书。《依兰旧志五种》的整理者柳成栋先生也同意李德山的部分观点,认为创作年代和著者无误,他对祁寯藻是否到过三姓与富克锦存疑。但是,柳成栋认为“祁氏和吉林和黑龙江是有着密切关系的。”其原因是,1988年柳先生在绥化档案馆曾亲自查阅过咸丰二年(1852年)祁寯藻刊印的《祁氏家谱》及墨宝一幅,同时还见到一方刻有“祁寯藻印”的名章实物。

祁寯藻旧居

上文中提到的祁寯藻在清末可是个大名鼎鼎的人物,乾隆五十八年(1793年)出身显赫世家,历经乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治五朝,于同治五年(1866年)病逝。祁寯藻嘉庆十九年中进士。道光年间,累官户部尚书、兵部尚书、军机大臣等职。咸丰年间,官至体仁阁大学士,礼部尚书。祁寯藻还实乃罕见的为道光、咸丰、同治三个皇帝授过课,后人赞其为“三代帝王师”。

<h1 class="pgc-h-center-line">《三姓山川记》原作者之谜</h1>

声名显赫的清末重臣祁寯藻能够关注并留下这本《三姓山川记》,实乃令当今依兰人引以为傲的一件大事。《三姓山川记》一书真的是“三代帝师”祁寯藻所著吗?《三姓山川记》一书当中,有关巴彦哈达山与赫哲驻兵的词条,给出的却是迥异的关键信息。

三性靖边营

《三姓山川记》有关“巴彦哈达山”一条,这样写道:“巴彦哈达山,在城东松花江南岸,约高五十余丈,周围十二里,山脉与朱而山相连。自山根东北至巴彦通靖边后路防营炮台五里。自巴彦哈达而西南至三姓二十五里。”

研究过三姓副都统历史的人都知道,巴彦通炮台是由职掌清末吉林边务的吴大澂倡导所建。旧历光绪六年七月廿三日,吴大澂来到三姓副都统。他此行最重要的任务有两个:其一,绥字军首领戴宗骞因故尚未达到吉林就职,吴大澂到三姓署理其事。其二,在训练新招募士兵的同时,构建军营和炮台。

清军

七月廿七日,吴大澂就“与润生都护(副都统长麟)同赴巴彦通相度形势,为扎营之地。酉时归。”旧历八月十三日,吴大澂再次奔赴三姓城25里外的巴彦通查勘修建营盘的地基,也是在黄昏时分回到的城内。“十四日,再赴巴彦通,亲督丈量各哨营房基址,酉时归。”吴大澂在三姓城度过了一个难忘的仲秋节后,就搬到巴彦通的帐篷内与,身先士卒与士兵们同甘苦共患难。八月廿二日,吴大澂“督饬弁勇在山顶筑炮台一座。是日筑四尺高。”

以上史料可证,三姓地方的巴彦通营盘炮台在光绪六年(1880年)前是不存在的,它们是在光绪六年八月由吴大澂领兵修建的。还有史料可证,《富克锦舆地略》提及的赫哲兵,也是吴大澂在光绪六年上奏朝廷后,在当地招募的。另外,三姓巴彦通的驻军原是戴宗骞麾下的“绥字军”,光绪九年法国侵略越南,戴宗骞率“绥字军”大部去驰援北洋以备中法战争之不虞,留守三姓巴彦通的部队于光绪十年被吉林将军希元归入“靖边后路营”,巴彦通也成为“靖边后路营”的营盘。

炮台

由此,可以得出如下的结论:《三姓山川记》成书不会早于光绪十年。若同治五年(1866年)已病逝的清末重臣祁寯藻,能够在27年前就写出“巴彦通设兵营、筑炮台”的预言,那么,这位祁公无疑是位“神人”,按常理祁寯藻著《三姓山川记》的可能性是根本不存在的。

如果《三姓山川记》一书,非“三代帝师”道光年间军机大臣此“祁寯藻”所著,那么,在光绪年间著此书同名同姓的彼“祁寯藻”又是何人呢?这个疑问实在难以给出答案,故此,还是等后学来破解和回答吧!