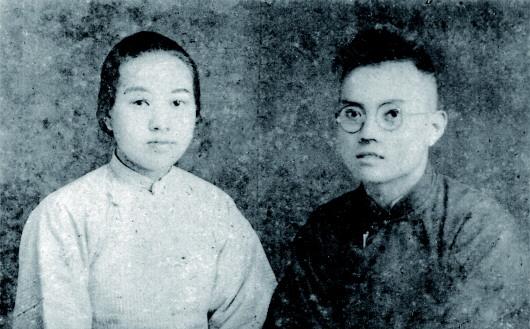

何孟雄與缪伯英的合影。 龍華烈士紀念館供圖

表現蔡博真、伍仲文在囚車上舉行婚禮的藝術展闆。記者許東遠攝 本報記者郭敬丹、吳振東

七夕,中國傳統文化裡一個關于愛的節日。

連日來,上海市龍華烈士紀念館,年輕人不自覺地在一對對革命情侶的展陳前駐足,思考:愛情和理想,哪個更重要?生死抉擇時,他(她)有沒有從心底萌生一分留戀?如果他們沒有遇到彼此,會不會波瀾不驚地度過一生?

生命隻有一次,曆史沒有假如。從這些革命英烈感人至深的愛情故事裡,我們看到愛情最好的模樣,我們讀懂中國共産黨勝利的密碼。

相 識

熱播劇《覺醒年代》裡有這樣的橋段:工讀互助社裡,女青年易群先突然當着大夥兒的面向何孟雄表白,而何孟雄十分慌張地說:“對不起易同志,我已經有心愛的人了。”

有觀衆在彈幕上說出這對真實情侶的名字:何孟雄、缪伯英。

龍華烈士紀念館珍藏着這對英雄夫婦的照片和遺物。其中,一本中共中央機關刊物《前鋒》上蓋有“伯雄藏書”印鑒,而這正是兩人的結婚喜章。

把曆史的長鏡頭對準他們風華正茂的年紀——

何孟雄、缪伯英都來自湖南,生于1898年的何孟雄大缪伯英一歲。何是家中幼子,生活困苦,使他從小就同情貧苦的農民群衆,在長沙求學期間,他與毛澤東、蔡和森、鄧中夏等人建立了革命友誼。缪伯英則出身書香門第,深受父母疼愛。不過,這個家境優渥的女孩卻“不愛梳妝打扮,有些男孩子的風度”,眼看國弱民窮,她立志“讀書救國”。

亂世中,兩人的人生軌迹在北京有了交集。何孟雄在北大學習,常去楊昌濟教授家學習和讨論,楊昌濟之女楊開慧是缪伯英摯友,初到北京的缪伯英,也時常往楊家跑,兩人便這樣相識了。他們一起閱讀進步書刊,讨論改造社會的辦法。李大钊的《青春》讓他們熱血沸騰,也激勵着他們不斷探求真理。1920年11月,李大钊等在北京成立共産黨早期組織,兩人都是成員,缪伯英更是第一位中共女黨員。

年紀相仿而志同道合,使相愛成為自然而然的事。1921年秋,何孟雄、缪伯英在北京景山西街中老胡同五号寓所組成了家庭,這個新家也是中共北京地下組織的一個秘密聯絡站。

許多年後,人們找到多本蓋有“伯雄藏書”紅色印章的革命書籍,得以知曉這段動蕩年代的愛情——兩人約定:既然是因共同的理想結合在一起,以後的藏書都蓋上我們的結婚喜章,用共同收藏的書籍見證我們的愛情和革命事業。

“用今天的話來說,這就是那個年代的‘小清新’。但是,他們清新更清醒,這種感情是有堅定的理想信念作為基石的。”龍華烈士紀念館研究人員徐貞說。

革命者是有血有肉的人,有對戀人的濃濃思念,也有對長相守的渴望。在龍華,這樣的故事還有很多。

一包糖果、兩聽罐頭,是左聯作家馮铿在艱苦條件下送給丈夫許峨的生日禮物。

彼時,兩人寄住在上海的亭子間裡。某日,晚歸的馮铿看到夫妻仍未回來,便在書桌上留下一沓稿紙、一包糖果、兩聽奶粉罐頭,還寫了一個紙條壓在罐頭下:“今天是你的生日,我沒有忘記,特地抽空回來,但不能等。稿紙和食品我已拿走部分。”

馮铿,原名馮嶺梅,1907年生于廣東潮州。眼見民不聊生,愛好文學的她以筆為槍,投身革命洪流,為此還舍棄了詩情畫意的“嶺梅”,改名為有力而響亮的“铿”。1929年5月,馮铿加入中國共産黨,次年她與50多名進步人士共同發起成立了中國左翼作家聯盟。

因參加革命工作,馮铿與許峨常常無法見面。夫妻之間的挂念,隻能藏在生活點滴裡。在乘電車的間隙,馮铿一針一線給許峨織了一件羊毛背心,許峨十分喜歡,但他執意要馮铿自己穿上禦寒。

許峨不會想到,多年後,羊毛背心竟成了他與夫妻“相認”的憑證。

抉 擇

龍華烈士陵園一個展示櫃中,那件羊毛背心靜靜陳列,色澤灰暗、血迹斑駁,7處彈孔觸目驚心。

1931年2月7日深夜,戴着深度近視眼鏡、時年24歲的馮铿,與何孟雄等革命者排成一行,氣宇軒昂地走上刑場。在悲壯的《國際歌》和高亢的“中國共産黨萬歲”口号聲中,烈士們先後倒下。

或許有那麼一瞬,馮铿會想起愛情的甜蜜、生活的美好,但她更希望的,是自己的犧牲能換來國家的光明。在左聯全體盟員大會上,創作了《小阿強》《華老伯》《女同志馬英的日記》等一批反映蘇區生活文藝作品的馮铿,熱情洋溢地作報告:“光明的幸福的白晝世界快要到了!”

或許有那麼一瞬,何孟雄會擔心自己那些印有“伯雄藏書”的書籍的下落,但他更可能回想起兩年前妻子臨終時對他說的話:“既以身許黨,應為黨的事業犧牲,奈何因病行将逝世,未能戰死沙場,真是遺憾終生!你要堅決與敵鬥争,直到勝利!”

匈牙利詩人裴多菲有一首著名詩作《自由與愛情》。詩的中譯版廣為人知:“生命誠可貴,愛情價更高;若為自由故,兩者皆可抛”。意味深長的是,譯者正是與馮铿、何孟雄一同犧牲、同稱為“龍華二十四烈士”的殷夫。

“整理史料時我們感到,這些年輕的革命者都十分堅毅果敢地放棄了自己和自己家庭的幸福,他們真正是為了整個民族的未來,進行最強有力的抗争,直至犧牲生命。”上海市龍華烈士紀念館館長鄒強說。

“冰妹,從此永别,望妹努力前進,兄謝你的愛,萬望保重,餘言不盡,愛你的湃。”這是彭湃烈士犧牲前寫給妻子許冰的遺書。

彭湃被毛澤東譽為“中國農民運動大王”,1929年8月24日,彭湃因叛徒出賣而被捕,英勇不屈,30日在龍華與楊殷、顔昌頤、邢士貞4人同時英勇就義,年僅33歲。

許冰是彭湃的夫妻,也是他的戰友。丈夫犧牲後,她揮淚和墨,寫下了《紀念我親愛的彭湃同志》一文:“我彭湃同志雖然死了,但他的光榮曆史,偉大的戰績,英勇的精神永不磨滅。”“繼承我彭湃同志的精神,遵從他的遺囑……踏着他的血迹,堅決地到群衆中去磨利我的刺刀,以消滅敵人。”

她放棄了去莫斯科的機會,把一對親生兒女寄養在戰友家裡,從上海回到廣東繼續戰鬥。許冰文武雙全,機智勇敢,敵人聞之喪膽。1932年2月,許冰所在部隊被敵人包圍,她在突圍中被捕,敵人如獲至寶,但無論敵人利誘還是酷刑,許冰始終堅貞不屈,被押往汕頭殺害……

翻閱一封封血色家書,我們真切看到革命者也會恐懼,也會不舍,隻是當面對生死抉擇時,他們都義無反顧地犧牲“小愛”,成就“大愛”——

“戰争是比不得唱戲,不是開玩笑,是要有犧牲的精神才能打垮和消滅敵人。倘若這次到前方或負傷犧牲都不要難過。”烈士查茂德在奔赴前線時對妻子說道。

“此次被捕,何日得能出,這是不能預料的,現在尚在生死未蔔中,哪裡管他何日出來呢?我希望你好好讀書,不要悲哀,并望勸慰。”“四·一二”反革命政變後,鄭複他被捕入獄,他在獄中這樣安慰妻子。

革命者同樣有血有肉,有愛有情。

婚 禮

哪對戀人不渴望浪漫的婚禮?如果沒有鮮花,沒有祝福,那麼就讓反動派的槍聲成為最響亮的禮炮。

1928年2月6日,廣州紅花崗刑場上,兩位年輕的共産黨人——23歲的周文雍與24歲的陳鐵軍舉行了一場悲壯的婚禮,他們挽手走向刑場。刑前,陳鐵軍高呼:“我們要舉行婚禮了,就讓反動派的槍聲,來作為我們結婚的禮炮吧!”

“刑場上的婚禮”,為中國共産黨人浪漫情懷與熾熱信仰寫下了最動人的注腳,周文雍、陳鐵軍并非孤例。

在龍華烈士陵園,原國民黨淞滬警備司令部看守所舊址門前停着一輛老式囚車展品,車上曾發生過一段催人淚下的故事。

“人生之路行将走到終點,伉俪共同信仰永遠不變!”

囚車一路呼嘯,愛情誓言也反複回蕩在路上。蔡博真與伍仲文,這對在革命工作中相識相戀的情侶,在同車難友的見證下,于狹小的囚車上舉行了婚禮。

資料記載,蔡博真、伍仲文同為廣東人,同在二十出頭的年紀投身革命,伍仲文參加過省港大罷工,蔡博真參加過廣州起義,其後分别去莫斯科學習,回國後曾同為上海閘北區委幹部,也由此相識相戀。然而,未等革命愛情花開,1931年1月17日,反動派根據叛徒提供的線索,會同帝國主義租界巡捕房,在上海一家旅社内抓捕了蔡、伍等四名中共黨員。

關押龍華看守所期間,兩人面對非人的折磨而信仰不改,伍仲文更顯樂觀:“列甯、斯大林都坐過不少次牢,被放逐過,這是一個革命者不平凡的大學曆程。”

1931年2月7日,蔡博真、伍仲文倒在了反動派的槍口下。

因長期從事地下工作,蔡博真沒有留下一張照片,以至于黨史研究者至今未能為這對夫妻“複原”出一張結婚照來。

對于蔡、伍二人的犧牲,上世紀50年代,《文彙報》曾發文感慨:“幹革命工作的人,對犧牲并不陌生,但他們卻無時不充滿快樂,如果死,也應當死得年青一點,在這裡,他們竟強迫死神做一次月下老人,死神也不能不低頭了!”

在革命戰争年代,雙雙獻身的革命伴侶,太多太多:阮嘯仙、高恬波夫妻,陳芬、毛澤建夫妻,蕭楚女、遊曦夫妻……1932年4月11日,共産黨員陳鐵兒在廣州英勇就義,她是陳鐵軍的妹妹,犧牲在同一個刑場,生命同樣終止于24歲,陳鐵兒犧牲前,丈夫林素一也已就義……

這些革命伴侶,用自己的愛與信仰,在百年黨史中書寫了不朽的極緻浪漫。他們在年紀輕輕時就告别人世,但他們并不孤獨。他們是播火者,他們倒下之時,他們的同志前仆後繼,已在中國大地上點燃了星星之火,未來,星火燎原,不遠處,一個新中國。

來源:新華每日電訊