《黃帝内經》(簡稱《内經》)所論痹之涵義甚廣。就痹病而言,是指人體營衛氣血失調,感受風寒濕等邪氣,久留體内,緻使經絡、肌膚、血脈、筋骨氣血運作不暢,乃至由淺入深,累及五髒六腑氣血閉塞不通,氣滞血凝出現肢體疼痛楚、麻木沉重等功能障礙,活動受限為特點的一類病證的總稱。《内經》除有兩篇專論“痹病”之外,還有40多章的有所論及,而且以“痹”為名之病證多達50餘種,足見其對這一病種的重視。

<h1 class="pgc-h-center-line">《内經》所論“痹”之涵義</h1>

縱覽《内經》所論之痹,其内涵有四:

一為病在陰分的總稱,如“病在陰者為痹”(《靈樞·壽夭剛柔》);

二是專指閉塞不通之病機,如“一陰一陽結,為之喉痹”(《素問·陰陽别論》),及“食痹而吐”(《素問·至真要大論》),此處的“痹”是病機意涵。張介賓認為“是指閉塞之義”(《類經·卷十七·疾病類》);

三是指頑麻不仁症狀,如“痹……不痛不仁者”(《素問·痹論》);

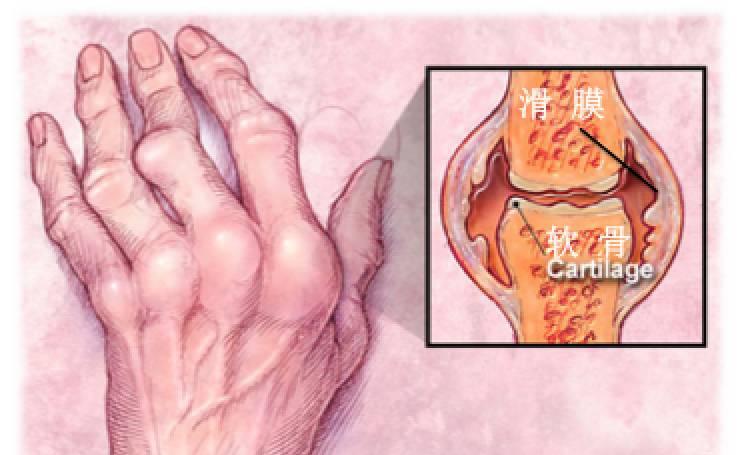

四是指痛風曆節病,即今之風濕病、關節肌肉疾病類。

此正是丹波元簡所謂“《經》中痹有四義:有為病在于陰之總稱者;有麻痹之‘痹’,王(王冰)注雲‘㿏痹’者是也;有為痛風、曆節之義,如本篇行痹、痛痹、著痹之類是也”(《素問識·卷五》)。總之,痹的含義不離乎閉塞、不通之義,臨證時應多多細究。

<h1 class="pgc-h-center-line">“痹病”發生機理</h1>

如若要全面認識《内經》所論“痹病”發生機理,就得運用“縱橫聯系”的讀經方法,整合其中相關篇論,才能對此疾病的發病機理有一深刻了解和辨識。如果将《靈樞·賊風》之論,與“風寒濕三氣雜至,合而為痹也。其風氣勝者為行痹,寒氣勝者為痛痹,濕氣勝者為著痹也……以冬遇此者為骨痹,以春遇此者為筋痹,以夏遇此者為脈痹,以至陰遇此者為肌痹,以秋遇此者為皮痹”(《素問·痹論》)的論述,以及“風寒濕氣,客于外分肉之間,迫切而為沫,沫得寒則聚,聚則排分肉而分裂也,分裂(擠壓)則痛”(《靈樞·周痹》)等原文結合分析之後不難發現,《内經》所論痹病的發生,是一個既有外感,又有内傷,有諸多因素疊加的複合式發病機理。

素體有“故邪”藏伏

《内經》認為,患者素體有“故邪”藏伏體内,是感染緻痹邪氣的内在基礎。據原文内涵而言,“故邪”有6類。

01 體質因素

人雖有“有剛有柔,有弱有強,有短有長,有陰有陽”等不同的體質類型,但在臨床發病學中,有的人易生“病在陽”之“風”類疾病;有的人則容易罹患“病在陰”之“痹”類疾病(《靈樞·賊風》)。即或同時罹患了“痹病”,也可因患者的體質差異,也會有諸如“或痛,或不痛,或不仁,或寒,或熱,或燥,或濕”等不同類型臨床表現的“痹病”,這是因為,“陽氣少,陰氣多,與病相益,故寒也。其熱者,陽氣多,陰氣少,病氣勝,陽遭陰,故為痹熱。其多汗而濡者,此其逢濕甚也,陽氣少,陰氣盛,兩氣相感,故汗出而濡也”的緣故(《素問·痹論》)。是以,人的先天禀賦之體質,對是否罹患該病,以及病後的表現類型具有重要的、不可忽視的因素。

02 不良環境因素

人類的生存環境對機體健康有很大的影響,如果居住環境惡劣,陰冷潮濕,也會成為感染風寒濕邪而發生“痹病”的潛在因素。如“有所傷于濕氣,藏于血脈之中,分肉之間,久留而不去……則為寒痹”(《靈樞·賊風》),就是強調不良的環境因素,也可稱為此病發生的又一潛在因素。

03 季節氣候因素

如果居住環境氣候惡劣,人體難以适應“寒溫不時”(《靈樞·賊風》)的氣候變化,也稱為發生該病的潛在原因,故有“痹者,各以其時重感于風寒濕之氣也”(《素問·痹論》)之論。臨床流行病學發現,但凡氣候寒冷潮濕環境,發生此類疾病的機率明顯高于其他地區,而且病情也相對較重。

04 情志因素

如果有“喜怒不節……腠理閉而不通”的潛在原因,又“遇風寒,則血氣凝結,與故邪相襲,則為寒痹”(《靈樞·賊風》)。可見,如平素情志不遂,氣郁不舒,必會引起氣滞血瘀之“故邪”藏匿,又逢“風寒濕”痹邪侵襲,“新故”之邪疊加,此疾發生往往在所難免。而且,情志所傷,還是病情加重、蔓延擴散,使内髒受到累及,演變成“五髒痹”的重要因素,如“陰氣者,靜則神藏,躁則消亡”(《素問·痹論》),原文就是針對五髒痹病發生内在機理的表達。

05 飲食因素

《内經》認為,“飲食不适”等因素所緻藏匿體内,再與“風寒濕”緻痹之邪相襲,就會導緻人體“血氣凝結”,發為寒痹。尤其是緻痹之邪“客于六腑”而緻六腑痹證,則更是如此,故有“此亦其食飲居處,為其病本也。六腑亦各有俞,風寒濕氣中其俞,而食飲應之,循俞而入,各舍其腑也”(《素問·痹論》)。

06 外傷因素

任何外傷之後,都能在體内留下不同程度的氣血瘀滞病機潛藏,雖然沒有顯性的後遺症或者相關症狀,但卻可能成為緻痹的隐匿因素,如“若有所堕墜,惡血在内而不去……遇風寒,則血氣凝結,與故邪相襲,則為寒痹”(《靈樞·賊風》)。如當今之膝關節炎的成因之一就是外傷,正應了經文之論。

以上諸種因素,《内經》将其稱之為“故邪”,或使人“氣血凝結”,或使人“營衛失調”,這都是緻痹的潛在因素,一旦與人體新感“風寒濕之氣”疊加相遇,就會發生痹病。這就是《靈樞·賊風》之謂“有所傷于濕氣,藏于血脈之中,分肉之間,久留而不去;若有所堕墜,惡血在内而不去;卒然喜怒不節,飲食不适,寒溫不時,腠理閉而不通。其開而遇風寒,則血氣凝結,與故邪相襲,則為寒痹。其有熱則汗出,汗出則受風,雖不遇賊風邪氣,必有因加而發焉”的全部内涵。

<h1 class="pgc-h-center-line">人體新感風寒濕邪氣</h1>

“風寒濕三氣雜至,合而為痹也”“榮衛之氣亦令人痹乎……不與風寒濕氣合,故不為痹”(《素問·痹論》)。原文認為營衛失常是痹病重要病機。隻有風寒濕邪氣逢遇營衛失調病機時就可成為痹證,肯定了營衛失調是痹邪傷人緻痹的重要機理,其中“榮衛之氣,亦令人痹”以及“逆其氣則病”,就肯定了營衛失調與新感風寒濕邪互相疊加,是痹證發生的重要機理。而引起營衛失調或氣血凝結潛在的緻痹機理,不外就是上述諸種原因,這也是痹病發生之機理所在。

綜上所述,《内經》所論痹病發生的核心機理為“新故相襲”“因加而發”。外感風寒濕邪合内藏“故邪”,導緻機體氣血痹阻、營衛失調、經脈不通,而發為痹症。情志傷髒,邪傳于内,形成“五髒痹”;飲食自倍,腸胃受損,邪氣内傳,形成“六腑痹”。

<h1 class="pgc-h-center-line">痹病臨床辨證與分類</h1>

根據《内經》相關原文,“痹病”的臨床辨識,應當抓臨床主症,在對主症分析的基礎之上,予以辨證分型。綜合所論痹病的所有原文,原文對此證分類有以下3類。

病因分類

痹病的病因分類,就是根據所感風寒濕邪比例的高低,進行臨床辨識分類方法。如因“其風氣勝”“濕氣勝”“寒氣勝”,就是指感染“風寒濕三氣雜至”而為痹病時,風、寒、濕邪各自所占比率較大時,所罹患之病分别命名為風痹、寒痹、濕痹得名之分類,見于《素問·痹論》《靈樞·筋經》等。

病性分類

痹病的病性分類,是依據所患痹病的寒熱屬性,進行臨床辨識的分類方法。患者的體質類型常會影響病變性質,如“陽氣少,陰氣多,與病相益,故寒也……陽氣多,陰氣少,病氣勝,陽遭陰,故為痹熱”(《素問·痹論》)。痹病的寒熱屬性辨識分類有多重角色,還可歸之于病因分類,也可歸之于症狀分類。

症狀分類

痹病的症狀分類,就是依據所患痹病臨床症狀特點,進行臨床辨識的分類方法。如“行痹”“痛痹”“著痹”“周痹”“衆痹”等,見于《素問·痹論》《靈樞·周痹》等。

<h1 class="pgc-h-center-line">病位分類</h1>

痹病的部位分類,就是依據痹病發生的具體病位而進行臨床辨識的分類方法。《内經》在這一分類辨識的理念之下,将痹病分為3種類型。

01 五體痹

五體,是指人之形體橫斷面的皮、肉、筋、脈、骨五層次,在整體觀念之下,分别隸屬于肺、脾、肝、心、腎五髒,這就是所謂的“五髒合五體”理論。當緻痹之邪在不同時令氣候之下傷及形體不同層次而緻相應部位之痹病時,就會罹患有相應不同臨床症狀特點的皮痹、肌痹、筋痹、脈痹、骨痹之痹病(《素問·痹論》)。

02 五髒痹

如若五體痹遷延日久不愈,在五髒相應的主氣之時又複感痹邪,再有情志不遂,内髒先傷的“故邪”潛在因素,就會使五體之痹内傳與之相合之髒而形成相關的内髒痹病,如“骨痹不已,複感于邪,内舍于腎”而成腎痹即是其例。這就是“病久不去者,内舍其合”的結果,也是由于五髒外合五體,而五體又内合于五髒的互相聯系而決定的(《素問·痹論》)。其他如肺痹、心痹、脾痹、肝痹皆如此。

03 六腑痹

“夫胃、大腸、小腸、三焦、膀胱……名曰傳化之府”(《素問·五髒别論》),主管飲食的消化。如果體内有飲食失調而緻腸胃機能受損的藏匿“故邪”,再有“風寒濕三氣雜至”的痹邪感染,于是邪氣就會沿着六腑的經脈傳之于“故邪”藏匿之處而患相關之痹病。此即所謂“六腑亦各有俞,風寒濕氣中其俞,而食飲應之,循俞而入,各舍其腑”(《素問·痹論》)之義。

綜上所論,就是根據患者臨床主症,結合相加表現,予以辨證分型,然後再予以分别施治的思維路徑。

<h1 class="pgc-h-center-line">痹病的預後評價</h1>

痹病是一種外感與内傷多因素疊加的複合式病變,是以,要多角度評價其預後轉歸。就《内經》旨意而言,一是預後趨勢:原文“諸痹不已,亦益内也”,昭示肢體痹的發展,可以引起病情加重而緻髒腑痹。二是複雜綜合病因之偏勝比例之不同,也會影響其預後,如“風氣勝者,其人易已”,緣于風為陽邪,其性清揚,故而臨床治療,易于消除而使其痊愈;經文此處隐含着,若寒濕屬陰之邪,具有黏滞、收引、傷陽、重濁,臨床用藥難于消除,故爾寒濕之邪偏勝之痹,往往病情纏綿、持久、反複、難愈。三是病位影響預後:認為“留皮膚間者易已”,提示病位表淺者易愈;“留連筋骨間者疼久”,提示病位深,病情纏綿、持久;“其入髒者死”,提示内髒痹病,難治,預後差。四是患者的體質影響預後:若青壯年患者,其陽氣旺盛,痹病易治;若年邁體衰,陽氣不足,痹病持久難療。

<h1 class="pgc-h-center-line">痹病的辨治</h1>

明代秦景明是中醫痹病臨床辨治的大家,他對此病的臨床治療經驗,見于《症因脈治》之中。對于外感體痹的治療,根據《内經》以降各家的治療經驗,認為行痹、風痹者用防風湯、和血散痛湯等方藥;痛痹、寒痹者,當用十味羌活湯等方;濕痹、著痹者,可治以羌活除濕湯;熱痹者,用四味舒筋湯、虎潛丸等;後世将體痹而有骨節變形者,稱為尪痹,然後按發病初期、遷延日久、病變晚期三個階段,以補腎祛寒治尪湯(川斷、補骨脂、淫羊藿、獨活、桂枝、制附片、白芍牛膝、蒼術、威靈仙、骨碎補、知母、防風、伸筋草、熟地、麻黃、松節、炙山甲、自然銅、尋骨風)為基礎方,分别予以化裁用藥。

秦景明将内髒痹統稱為“内傷痹”病,這一歸類命名,既符合《内經》論痹旨意,也契合内髒痹發生機理。據肺痹臨床脈症,相當于慢阻肺、硒肺、肺纖維化病變等,他用瀉白散、人參平肺散化裁;心痹包括風濕性心髒瓣膜病、心肌病、冠心病等心功能障礙性疾病,常用導赤各半湯、天王補心丹等治療;肝痹病包括慢性肝炎肝功能損害、肝纖維化、肝硬化等,用瀉青丸、補肝散之類方藥治療;腎痹包括慢性腎功能損害等,用河車封髓丹、家秘滋腎丸治療;脾痹相當于慢性消化不良症,用五味異功散、枳術丸等治療;腸痹相當于慢性結腸炎、腸息肉、腸息憩室、應激性腸炎、腸癌術後綜合征等,用知母石膏湯、青皮飲等方藥治療;胞(膀胱)痹修相當于膀胱炎、慢性泌尿系感染、泌尿系統術後綜合征等,用八正散、蓮子清心飲等。

綜上之述,《内經》所論之“痹”,涵義豐富。所涉及之病證,涵蓋廣泛。就其發病機理而言,為多因素疊加的綜合性機理而緻,是以臨床辨證施治,應當拓寬思路,要像秦景明這樣的臨床醫學家那樣,遵從病人的臨床特征而靈活辨治。

文|陝西中醫藥大學張登本

@頭條小助手 聲明:文章圖檔來源網絡,侵删。所涉及到各類藥方、驗方僅做資訊分享,不作為醫療建議、推薦或指引。有問題可留言,覺得對您有所幫助,記得看後點選關注,後續内容更好看