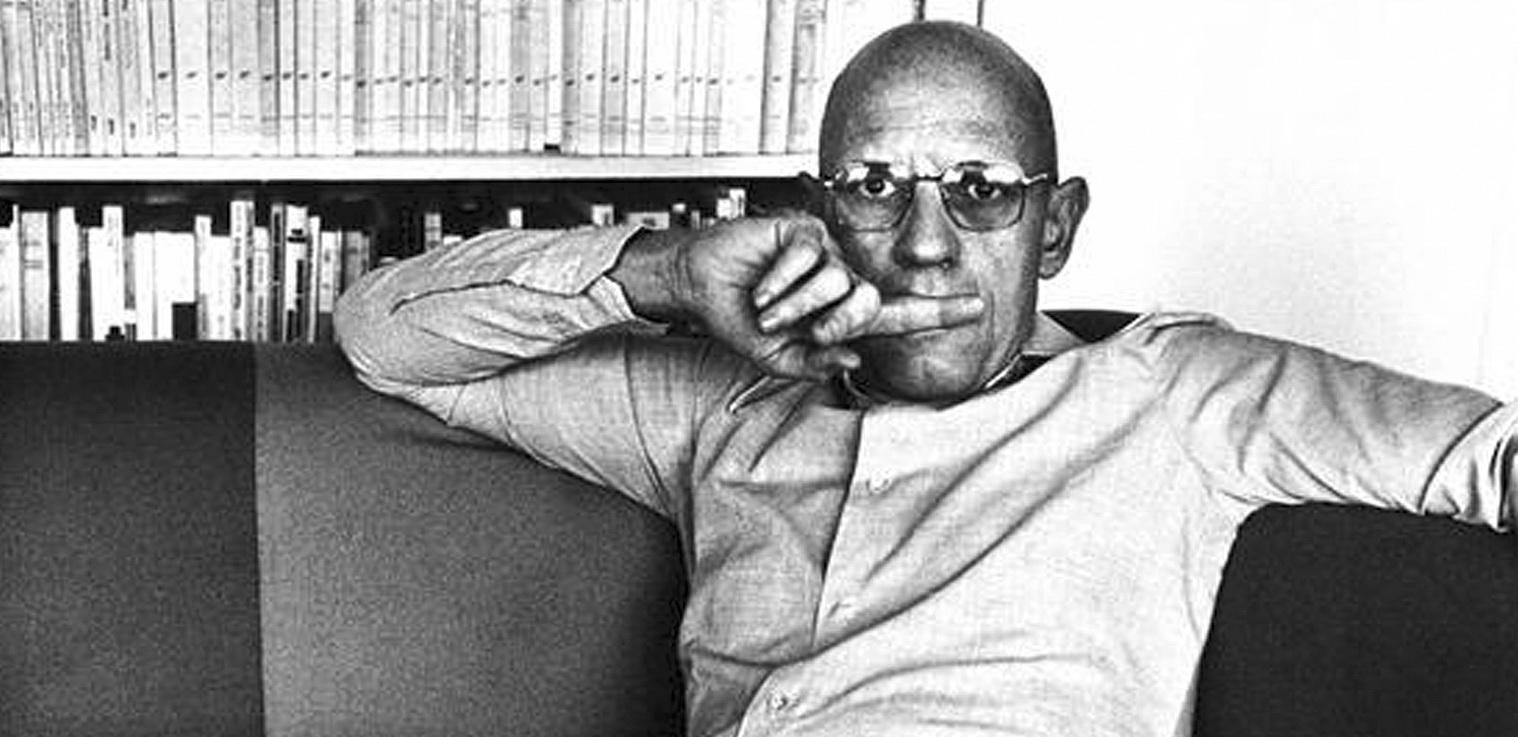

有一本暢銷書叫《天才在左,瘋子在右》,瘋子和天才其實并沒有特别明顯的分界線,在人文藝術、科技金融領域的天才,其實經常遊走在瘋狂的邊緣,我們經常說,某某人是天才,也說他像瘋了一樣。那天才和瘋子的共同特性是什麼呢?是激情。大家好,這裡是小播讀書,今天我們進行分享20世紀著名的哲學家福柯的哲學思想。

今天我們開始介紹福柯的一本代表作《瘋癫與文明》,這其實是福柯的一篇博士論文,但是能把博士論文寫出近20萬字的内容,這可能也不是一般人,而且思想觀點還極具颠覆性。為什麼要研究這麼冷門的話題,這也許是因為福柯在大學時候就飽受憂郁症的折磨,以及有同志傾向,幾次讓他想要自殺。而大學畢業之後,福柯也成為了巴黎高師的一名心理學教員,同時也在一所醫院開始實習,他對腦電波的活動進行了深入研究,并且對瘋癫等各種神經病格外關注,也花了大量的時間來閱讀相關的著作和收集資料,才成就了這本書《瘋癫與文明》。

當然這本書不是一本醫院著作,哲學專業的福柯并不是從病理性和醫學的角度,去分析瘋癫等神經疾病的治療的,而是對瘋癫進行了“考古”,追問了瘋癫的深層次内涵,追問瘋癫的知識和話語是如何被人建構起來的。在福柯看來,瘋癫并不是一種病,而是代表作非理性,代表一種激情,而文明代表一種理性,我們所認為“瘋癫”是一種病,甚至是邪惡的,正是理性的“文明”所塑造的産物。是以,福柯在書裡面并非贊揚人類的理性和文明,而是對代表人類文明的知識和理性進行了批判,那福柯是如何批判的呢?

我們從麻風病講起,麻風病和人類文明并存了幾千年,是人類最古來的一種瘟疫,在有文明記錄以來,麻風病就一直都在,在古埃及法老的陶罐上,在古印度的梵文經典裡面,在古巴比倫的楔形文字裡面,以及我國古代的《戰國策》也記錄了殷商時期,箕jī子漆身以避殺身之禍的史料,戰國時期還有一個叫豫讓的刺客,化裝成麻風病人行刺另一個諸侯國的國王的故事等等,古代人們對麻風病的恐懼,在我們的影視作品裡面時常出現。

在歐洲也是也是一樣,尤其在中世紀歐洲,麻風病一直困擾着歐洲人。直到中世紀結束,14世紀左右開始,麻風病才逐漸減少,一方面是因為十字軍結束東征,切斷了病毒傳播,另外一方面,最主要的是當時對麻風病人進行了“隔離”,雖然麻風病人逐漸減少,但人們對麻風病的恐懼依然沒有消失,在接下來的幾個世紀裡面,貧困流民,罪犯和精神錯亂者,接替了麻風病在人們心中的角色。

在文藝複興事情出現了一種現象叫“愚人船”,原本“愚人船”是一個文學詞彙,在古老的故事裡面,愚人船裡面裝的是人們理想中的英雄,道德的楷模和社會的典範,他們進行的是偉大的航行。但在文藝複興時期,這種愚人船被用來對貧困流民、罪犯和精神錯亂者進行隔離,他們被當成一種“不安的象征”,被當成異類被強制關在船上,被隔離和放逐。慢慢地愚人船成了一種社會現象,他們成了威脅和嘲弄的對象,他們是無理性的代表和别人的笑柄。

福柯對這樣的社會現實進行了深刻的反思。他說,人們這種對瘋癫的嘲弄,取代了人們對死亡的恐懼。人們把瘋癫者面對死亡絕境的恐懼,通過文學和藝術的反諷,轉化到了内心,人們逐漸解除這種恐懼,把死亡變成了一個笑柄,把他們變成了一種日常的平淡形式,把他們分散在一切的罪惡,苦難和荒唐之中,死亡和毀滅已經不再算什麼,因為它無處不在,瘋癫就是已經在場的死亡。但人們對他們已經習以為常,并且最終,這些瘋癫者就成了站到了理性和道德的對立面,成為了傳統理性和道德的敵人。

人們忘卻了瘋癫者所面對死亡時的無助和絕望,他們被強制關在船上,從一個城市漂泊到另外一個城市,他們被大衆排斥,被流放在海上或者荒無人煙的地方,他們不得不聽天由命,任何一次出航都可能是最後一次。

其實這樣的反諷的題材在我們日常很多文藝作品中都經常出現,比如之前趙本山老師的一些獨幕喜劇中,範偉老師就經常代表了“愚鈍”和“精神不正常”的人,在獨幕喜劇裡面經常被各種忽悠,而我們看到這樣的獨幕喜劇,往往一笑而過,但是很多人也批評說,這樣的獨幕喜劇其是對弱勢群體的集體嘲弄,是非常不道德的。把他人的疾病、苦難甚至對死亡的恐懼當成為了笑柄,這正是福柯在《瘋癫與文明》中一開始就提出的批判。

為什麼會出現愚人船這樣的社會現象呢?福柯繼續追問,在歐洲中世紀之後,人們結束了對麻風病的恐懼,這個内心恐懼的位置并沒有消失,而是讓瘋癫者和貧困流民等異類人群取而代之,為了消極人們内心的恐懼,瘋人成了輔助的喜劇因素,是欺騙之欺騙,他們用愚蠢的傻瓜語言說出理性的詞語,進而以滑稽的方式造成喜劇效果,他們向戀人們談論愛情,向年輕人講生活的真理,向高傲者和蠻橫的“文明人”講中庸之道,而這些都成為了喜劇的一部分。甚至歐洲人還把傳統愚人節成了一個戲劇性的活動。總之,瘋人、愚人們逐漸被标簽化,成了人們嘲弄的對象,成為了無理性的代表,甚至被社會和道德所批判。福柯說,瘋癫主題取代死亡的主題并不标志着一種斷裂,而是标志着憂慮的内在轉向。或者說,他們隻是人們對死亡恐懼的犧牲品或者替代品。

在宗教和藝術作品裡面,瘋癫表現出一種無理性,一種獸性,在莎士比亞和塞萬提斯的作品裡面,瘋癫代表痛苦和死亡,在宗教裡面,瘋癫是野獸人的化身,是人類堕落的極點,是人的罪惡最明顯的标志,是離上帝仁慈最遠的對象。但真的是這樣嗎?瘋癫就一無是處,并且是人類理性和文明的敵人嗎?

有一本暢銷書《天才在左,瘋子在右》,瘋子和天才其實并沒有特别明顯的分界線,天才和瘋子的共同點是激情。福柯認為,瘋癫的來源很重要的因素是激情,激情是瘋癫的基礎,激情是肉體和靈魂的聚合點,在這裡主動的靈魂和被動的肉體發接觸,并互相影響。福柯說,瘋癫的可能性也就隐含在激情現象之中,在18世紀之前,在現代人出現之前的很多世紀裡面,激情和瘋癫之間就保持着緊密的聯系,激情可以說一種暫時的、輕微的瘋癫。

說到這裡,我們就不得不說尼采哲學對福柯的影響,在尼采的哲學裡面,酒神狄奧尼索斯就是激情的代表,而日神阿波羅則是理性的代表,尼采把狄奧尼索斯的精神稱之為酒神精神,把阿波羅精神稱之為日神精神。酒神精神來自于激情,它意味着本性的沖動、非理性和人内在的情緒的抒發,是一種生命本能力量的展現。尼采肯定生命本能的力量,反對傳統的理性主義,倡導“酒神哲學”,酒神狄奧尼索斯就像一個喝酒半醉半醒的人,象征着強勁的生命沖動和能量,這就是尼采所贊揚的生命的力量,這種力量,尼采稱之為:強力意志。尼采對酒神精神和激情的贊揚,以及福柯對瘋癫和激情的贊揚,有着内在的一緻性。激情是創造力的源泉,是人生命能量的釋放,而瘋癫是激情的中止或者說極端狀态。

福柯說,瘋癫的野性危害與激情的危害,激情的一系列緻命後果有内在的聯系,但并不是因為這樣,我們就應該對瘋癫敵視和或者漠視。福柯說,對瘋癫保持尊重,并不是一種對疾病的尊重,而是承認這個人類真相的較低界限。這個界限不是偶然的,而是根本性的。正如死亡是人類生命在時間領域的極限,瘋癫是人類生命在野性領域的極限。基督教把死亡變得神聖和聖潔,那麼最能充分展現野性的瘋癫,也同樣應該變得聖潔。福柯為什麼能提出這麼深刻的批判和反思,這當然和福柯自身的遭遇有很大的關系,他本身就是一個弱勢群體,長期陷入憂郁症的痛苦和同志傾向,長期被看成是群體中的異類和少數派,是以,他能對這樣的社會處境感同身受。

好了,今天的内容就是這些,下一期内容,我們再跟随福柯的視角,看看在17世紀,瘋癫和文明,第一次真正意義上的碰撞,福柯說,1656年是一個曆史性的時刻,這一年究竟發生了什麼?我們下一期視訊接着聊。如果喜歡我的文章,請關注“小播讀書”,我們下一篇文章見。