視訊加載中...

出仕做官、光宗耀祖,曆來是讀書人的夢想和奮鬥目标,而南北朝時的陶弘景卻與衆不同。陶弘景自幼聰明過人,10歲讀《神仙傳》,15歲作《尋山志》,20多歲被拜左衛殿中将軍。正值仕途通達的陶弘景卻在36歲時辭官退隐茅山,煉丹修道,鑽研醫術。就算做帝王的老友多次請他出山,也決不答應。

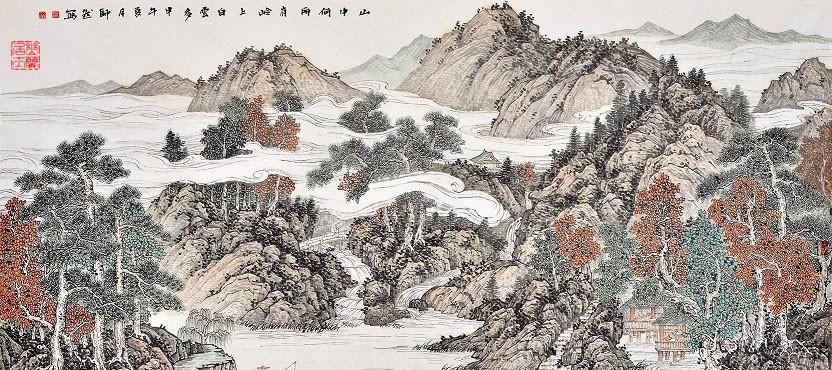

诏問山中何所有賦詩以答

[南北朝]陶弘景

山中何所有,嶺上多白雲。

隻可自怡悅,不堪持贈君。

【注】

诏:诏書,古代皇帝頒發的指令。

怡悅:愉快、喜悅。

不堪:不能。

贈:一作 “寄”。

【譯】

要問山中有何讓我留戀,

是萦繞嶺上的潔白雲煙。

此中情趣隻能自賞自樂,

可惜不能拿來與君同觀。

【賞析】

該詩為陶弘景答複請他出山的梁武帝(一說齊高帝)所問時所作,表達了其樂于隐居,不願出仕的決心。全詩雖語言自然,卻意境深遠。

詩的首句就開門見山地列出問語。據說梁武帝蕭衍曾多次請陶弘景出山輔佐朝政,而屢次被拒,是以便下诏書問他:“山中有何物?”意為:山中能有什麼讓人留戀的好東西呢?不如出山做官,什麼樣的好東西都可以得到。

第二句是詩人簡單地答複:“嶺上多白雲。”雖然簡單,卻寓意無窮。“嶺上”指群山之中,高士們多在山中隐居。這裡用“白雲”指隐士,也可以指一種品格。白雲自由自在、飄忽不定,就像隐士心無所求,無拘無束。而“白”字更能展現出詩人清白、高潔的品格,“貞白先生”的谥号是後人對陶弘景品格的充分肯定。

最後兩句,詩人道出了不出仕的真正理由。山中的“白雲”能使自己感到愉悅,卻不能把它拿下來寄贈給别人共同欣賞。以此隐喻自己的情趣不是世俗之人所能領悟的,道不同不相為謀。“隻可”和“不堪”也是詩人對帝王不了解自己志趣的感歎。

雖然如此,因陶弘景早年就與蕭衍交好,蕭衍建梁稱帝後,多次請陶弘景出山輔佐朝政均被拒絕,礙于友情,陶弘景還是與蕭衍書信來往,指點江山,被當時人稱“山中宰相”。

文/幽蘭居士 圖/來自網絡