文|羅山

朱元璋的早年艱辛為人所共知,他也并不回避自己的艱辛往事,一字一句都镌刻在他為父母修建的皇陵碑上。洪武十一年(1378),朱元璋命江陰侯吳良視察督工在老家鳳陽為父母修建皇陵。這一年朱元璋已經50歲了,到了知天命的年紀,一時思緒回到了幾十年前,仿佛“見蒼顔皓首,忽思往日之艱辛”。翰林侍講危素奉命撰寫了皇陵碑文,朱元璋讀罷卻并不滿意。危素是當時著名的文苑大家,也是史學大家,在元朝就身居高位,對朱元璋起兵的曆史想必十分熟悉。但朱元璋認為危素的文章寫的是“粉飾之文”,“恐不足為後世子孫戒”,于是親自動筆,寫下《禦制皇陵碑》文,揭露了自己的艱難往事。這一千餘字至今仍镌刻在鳳陽皇陵碑上,趙翼評價其文“粗枝大葉,通篇用韻,必非臣下代言也”。這是朱元璋親自撰寫的回憶錄。

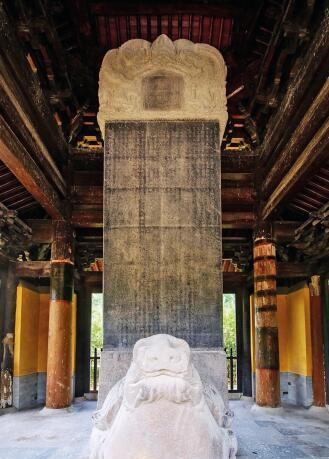

鳳陽皇陵碑,總高 6.87 米。碑文為朱元璋親自撰寫,是以稱《禦制皇陵碑》

在朱重八的17歲那年(元順帝至正四年,1344),一場幹旱席卷了江淮,随之而起的是遮天蔽日的蝗蟲與橫行的瘟疫。朱氏家族經曆了那麼多的起起落落,一家人都挨過來了,但這次的厄運來得猝不及防。在這年的四月六日,父親去世,3天後大哥去世,13天後母親去世。朱家是外來戶,在當地沒有地,隻能向地主劉繼德向求一塊墳地,卻遭到了劉繼德的辱罵。劉繼德不但不憐憫朱家,反而連續幾天登門辱罵,“呼叱昂昂”,“谯呵不絕”。在“阖家守喪”的災難性慘劇中,為富不仁者的冷漠與殘酷深深刺痛了少年朱重八。最終好在劉繼德的哥哥,退休官員劉繼祖出了一塊地讓他安葬父母兄弟,50歲的皇帝朱元璋回憶當年,是“殡無棺椁,被體惡裳,浮掩三尺,奠何肴漿”,何其慘痛!這塊小小的墳地在25年後成了鳳陽皇陵,這位好心的劉繼祖被朱元璋封為義惠侯,賞賜良田30頃報答恩情。然而在當時,17歲的朱重八并不知道明天在哪裡,與幸存的兄弟痛哭一場,“兄為我哭,我為兄傷。皇天白日,泣斷心腸”。

終于,鄰居汪大娘讓兒子領着朱重八,帶着禮物投奔了鳳陽城南鳳陽山上的皇覺寺。在古代,想當一個有編制的僧人是很不容易的,度牒由官方發放,數量有限,領了度牒才有編制。宋代官方賣度牒是一項重要的政府收入,領了度牒可以減免賦稅和徭役,是以還賣得非常貴,變成硬通貨了。元代原本推崇佛教,不收度牒錢,結果就在朱重八出家前幾年又恢複了收費制度。要不是鄰居汪大娘幫忙打點,朱重八的這個和尚怕還是當不成。

這災荒年月,地主家也沒有餘糧,更别提寺廟了。朱重八在皇覺寺總共待了50多天,寺院的地也打不上糧食,就遣散僧衆外出托缽乞食。此後3年,朱重八作為遊僧走遍了淮河中遊的“光、固、汝、颍之間”,也就是今天的河南南部、安徽北部。這裡生活着數以百萬計的困苦群眾。朱重八的這3年遊僧生涯,實際上就是在一片困苦的土地上乞讨求生。大家都沒飯吃的時候,對一個上門讨飯的窮和尚會有什麼好話嗎?他的自尊心受到了極大的打擊。

在毫無希望的現實面前,幸存的百姓将希望寄托給民間秘密教派。始創于南宋的白蓮教,在江淮等地大量聚衆收徒,形成龐大的地下勢力。這一教派認為信仰末世時,彌勒佛會降臨世間,帶領教衆脫離苦海。這些民間秘密宗教采取了扁平化、去中心化的組織模式,盡量在官府視線以外舉辦法事,各個分支之間沒有密切聯系。即使破獲其中一支,你也沒法順藤摸瓜端掉他們的老巢,因為人家根本就沒有老巢,擒賊先擒王的政策對白蓮教而言是無效的。

朱元璋影視形象

随着獨眼石人如期而至地出現在黃河工地上,“石人一隻眼,挑動黃河天下反”的民謠終于應驗,白蓮教徒韓山童、劉福通迅速起事,起義者頭戴象征趙宋火德的紅巾。朱重八很快也加入了白蓮教徒雲集的紅巾軍,并改名朱元璋。白蓮教主韓山童不久陣亡,其子韓林兒繼位,号稱小明王。朱元璋在起義軍中很快嶄露頭角。主動前來投奔的書生李善長曾建議朱元璋效法漢高祖劉邦,如此一來“天下不足定也”。朱元璋其實對白蓮教的裝神弄鬼看得很透,那套玩意忽悠老百姓造反可以——在發動起義的時候,沒有這種超自然力量的支援,是很難号召成千上萬人去玩命的。但宗教結社是松散而去中心化的,如果要想建立一個強有力的政治組織,進而統一中國,還是得靠君君臣臣父父子子的儒家士大夫那套。既然如此,朱元璋也就言聽計從,四處延攬知識分子,希望能有張良那樣的賢臣輔佐。