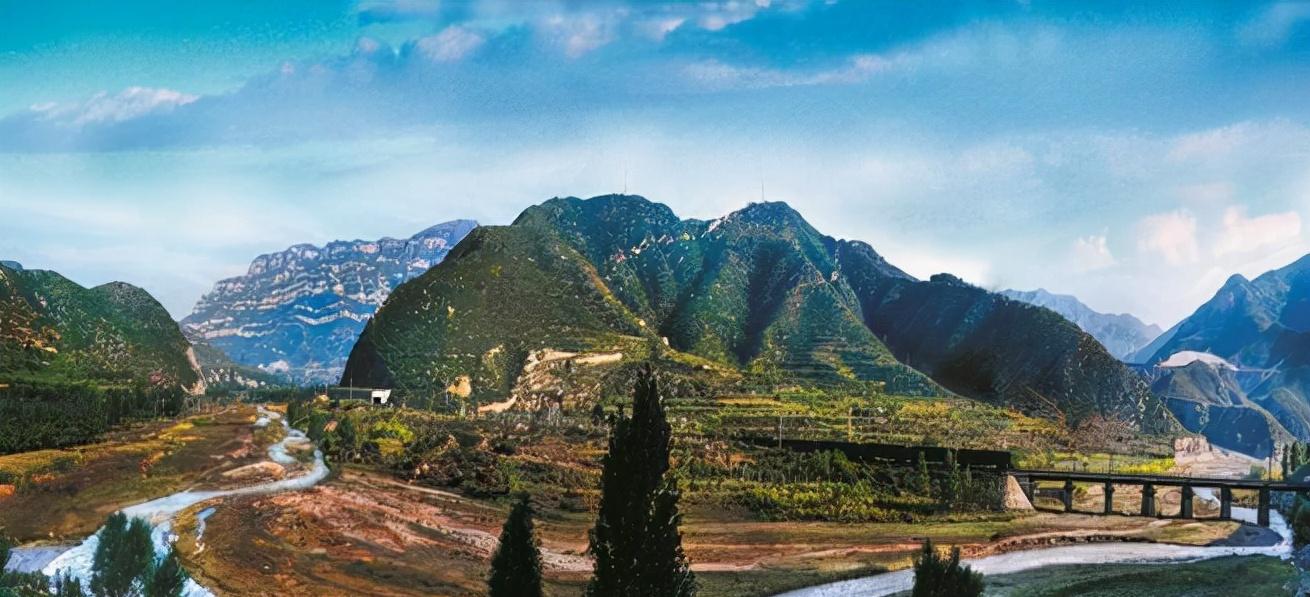

忻原大地遼闊悠遠,汽車向西北方向飛馳,到了陽武谷,陡然變得狹窄起來。左右兩側都是巍然屹立的群峰,山體峥嵘萬疊,險峻奇絕,淩空萬仞,巍峨入雲,綿亘數裡。山頭一律呈褐色,蒼涼而又充滿了活力,在晨光的襯托下熠熠閃光。

天淨得像一塊藍布,沒有一絲的雲彩。陽武寨一身古銅色,生生擺出一副威武剛猛、鐵壁銅關的氣勢,猶如一幅凝聚着邊塞滄桑的曆史畫卷。原平地處晉北要塞,三晉交通大動脈之上,是古代遊牧民族和農耕文明的結合部,曆來為兵家必争之地。陽武峪曾名陽武谷、陽武口。北宋置,在今山西原平市西北三十五裡。山上建有陽武寨,居高臨下,扼守要沖,大有一夫當關,萬夫莫開之勢,寨門一關,就連飛鳥也難以逾越。

陽武寨是古代戰略要地,傳說為宋時駐兵的一處山寨營地。宋太平興國四年(公元1979)十一月十三日,楊業被任命為知代州兼三交駐泊兵馬部署,而且“密封囊裝,賜予甚重。”這是相當于河東路防守副司令的重要職務,楊業不負宋太宗厚望,不長的時間裡,在代州境内修建了許多營寨,堵住了遼軍出入的要道。其中,僅崞縣(今原平市)就修築了5座營寨。而陽武寨就是其中之一。《宋會要輯稿》載:“陽武寨,在代州,太平興國四年建”。《武經總要》有:“陽武寨,有井泉河山,西至樓闆寨三十裡,北至契丹朔州界,有谷路一,通行人”。《元豐九域志》雲:崞縣有楊武寨。洪武《太原志》曰:“陽武谷,亦雲殺子谷,在(崞縣)城西南七十裡。”《讀史方輿紀要》言:“楊武谷,(崞)縣西三十裡,楊一作羊,或作陽,自昔戌守要地也……劉份曰:代州楊武寨,其北有長城嶺,今為楊武峪堡,南至楊武村三十裡,西至蘆闆寨四十裡”。《崞縣志》載:“宋都巡檢使楊延昭扼守陽武峪,骁勇善戰,遼人憚亡,時部将孟良、焦贊守焉。”清人有詩贊曰;“雁門重鎮雄西北,楊氏邊勳勒弟兄;鐵馬不嘶烽火靜,至今惟有塞雲橫。”

有關陽武曾有一個美麗的傳說,很久以前,一個南方術士看到陽武河水量充沛,潤澤田園,遂産生歹意,用神罐收走陽武河水據為已有,另移别處。正好被一個叫李陽的放羊娃看見,于是他便緊追不舍,慌亂中打破神罐,使河水複流向東。為了紀念放羊娃,人們把這條河改名為陽武(羊娃·陽娃)河,村民改為陽武村,把村西的關口稱為陽武口。陽武峽谷是千百年來的重要戰略要地,軍寨、烽燧、土堡等遍及陽武河兩岸。在《崞縣志》記載:“飛來石,在陽武口沙峪村,長約二丈,圍六七尺,下支拳石數塊。上有‘飛來石将軍印’六字,神運天然,不假人力。道光年知縣王佩钰有飛來石詩。”

是先有了陽武峪,才有了陽武寨、陽武村,原平市大牛店鎮的上陽武村是陽武峪内五村之首。上陽武村李氏是耕讀之家,書香門第,名門望族,明清兩朝,李氏家族中曾獲得進士、太學生、貢生等74人、多人擔任朝廷要職,獲封軍功。李晚榮欽賜翰林院檢讨,李永慶任南陽浙川知縣,而最為有名的還屬李毓珍、李毓馨兄弟二人。李毓珍和李毓馨是堂兄弟關系,是清代崞縣進士中唯一的兄弟進士。李毓珍,号樸亭,道光乙巳恩科(1845)進士,河南原武縣,尋補涉縣令。折獄明決,剔弊除奸,不避權貴。李毓馨,字椒園,道光丙申恩科(1836)進士。曆任貴州綏陽、龍泉等知縣。廉明多惠政,輕役減徭,勸學課農,循聲丕著。

陽武石坊也叫朱氏牌樓,是清威豐五年(1855年)中議大夫,陝西延榆綏道鹽運使銜武芳疇為母朱氏所雕造。高10米,寬9.6米,開制壯觀,雕造瑰麗。坊為重檐樓閣式,基座上雕力土四軀,四周雕勾欄望柱,柱礎為石獅,柱身盤龍纏繞,額枋上滿布人物,花卉,流雲,行龍等圖案,檐下雕鬥拱橼飛,檐上雕瓦垅脊獸,坊前有旗杆石獅一對,坊後有巨石屏風,剔地突起,雕福祿壽三星。圖案精緻,刀法洗煉,時代雖晚,工藝頗佳,為我國清代石雕藝術的精品。

陽武流金,是“崞縣八景”之一,崞縣舉人賈克明有《陽武流金》中有:“陽武之水向東來,兩山相對滄波開”。陽武寨與晉北長城一脈相承。在幹旱的晉北,在雄偉的關寨之下,有這樣一條河,不是江南,勝似江南,雄偉壯麗與錦繡瑰麗集合在一起,典雅古樸和大氣雄渾彙集在這裡,山上是威武剛強,山下是柔情似水,這樣的結合,這樣的相遇,這樣的纏綿,一定會讓你流連忘返。風吹陽武寨,獵獵戰旗呼啦啦飄揚,風吹陽武峪,古寨下碧波縱情蕩漾,似乎在訴說着關于陽武寨的曆史過往。

險關要隘陽武寨,你是面過世面的。望着那雄偉的關寨,眼前湧現出古老文明的熱息。險關要隘自古兵家必争,英雄進進出出悲壯激昂。古老險峻的陽武峪,蒙恬走過,楊家将守過,八路健兒戰鬥過。醉卧沙場君莫笑,古來征戰幾人還。這裡是壯士征戰的沙場,這裡是兒女家國的屏障,這裡曾金戈鐵馬,戰馬嘶鳴;這裡曾商貿通達,駝鈴悠悠,這裡是通商大道,從這裡出發,前往邊關開展茶馬互市,互通有無,實作了美好的夢想。這裡是走西口逃荒之路,故土難離,故鄉難忘,背井離鄉,從這裡走向塞外遼遠的異鄉,開創出一番業績。

數千年來,邊塞内外,打了和,和了打,這邊漢、晉、唐、宋、明,那邊的匈奴、鮮卑、突厥、契丹、蒙古。農耕和遊牧在這激烈碰撞,陽武寨是見過世面的,它披着烽煙走來,它唱着牧歌遠去,如今沒有了刀光劍影,遠去了鼓角争鳴,最終風息了、戈止了,漢人與胡人在這片土地上共同生活下來。和平與殺戮、征服與被征服、遷徙與聚居、繁榮與衰敗,一次次地輪回。曆經數千年的冶煉,他們的後裔已不分彼此;曆經數次民族大融合,最終凝聚成了中華民族這個共同體。

好一個陽武寨,好一個陽武峪,雄關依舊,古道依舊。你見證過曆史的滄桑,粗犷雄壯充滿了力量。你是一首詩,更是一幅畫,每一首詩都生動活潑,每一幅畫都清新動人。一次次地完成,一茬茬地收獲,詩行娟秀疏淺,畫作遼闊壯美。斑駁烽燧訴說着曆史的滄桑,悠悠古道講述着曆史的過往,長城上留着古人深深足印,山谷中仍然回蕩着悲壯的戰歌。