7月11日,中國社會科學院哲學所研究員尚傑與翻譯家餘中先做客北京單向空間,從曆史、哲學、文學等多個角度,共談18世紀法國啟蒙運動代表人物之一德尼·狄德羅(Denis Diderot, 1713-1784)與其主要作品《百科全書》的意義與影響。雖然狄德羅的名字對很多人來說并不陌生,但在距離啟蒙時代兩百多年後的今天,人們更多将其當作一個曆史符号,而未能真正走進其作品。然而,狄德羅憑借其在作品中展現出的深刻洞察力和獨特性,對于生活在21世紀的人們來說依舊充滿吸引力。

作為18世紀的法國啟蒙運動的代表人物,狄德羅最為人熟知的是作為百科全書派的代表人物。作為家中長子,他先後在索邦大學和巴黎大學學習神學和哲學,同時對文學展現出了巨大熱忱,唯獨沒有遵循家中的期望,成為律師或醫生。1747年,狄德羅與數學家達朗貝爾一起主持編纂《百科全書》,前後曆經21年,集中了當時歐洲在科技、工業、農業、哲學、曆史等方面所取得的重大成就,長達35卷,成為法國啟蒙運動的高潮。1784年,狄德羅在巴黎的家中逝世,葬于巴黎聖洛克教堂,後于2013年被安葬在先賢祠中。

除了《百科全書》以外,狄德羅在哲學、文學、美學、戲劇等多個領域,都留下了豐富的思想遺産。他的小說《宿命論者雅克和他的主人》被米蘭·昆德拉視為“十八世紀小說藝術的最高成就”,大加贊賞。昆德拉為了向其緻敬,還創作了《雅克和他的主人》三幕劇。另外,時常被用來形容在消費過程中,為了搭配某一件商品而購買越來越多其他相稱物品的現象—— “狄德羅效應”,也脫胎自其作品《與舊睡袍别離之後的煩惱》,為人津津樂道。對當今的讀者而言,狄德羅不應隻是一位“耳熟不能詳”、僅僅帶着“啟蒙思想家”标簽的曆史人物, 他豐富的思想與作品,理應展現出更廣闊、多元的内涵與思考,引人入勝。

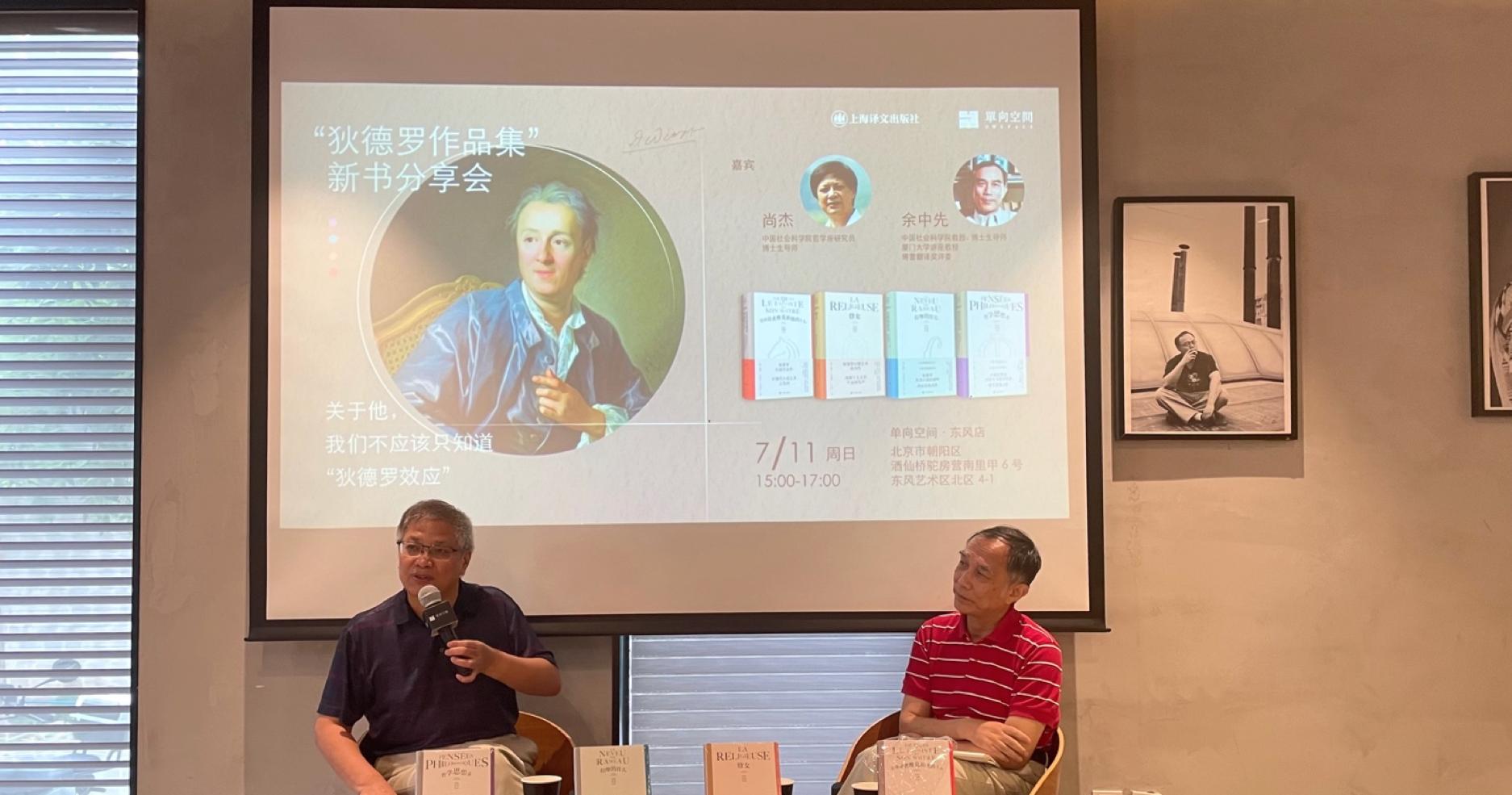

分享會現場,中國社會科學院哲學所研究員尚傑(左)與翻譯家餘中先。

雅克,再講講你的愛情故事吧

尚傑認為,一些針對狄德羅的标簽可能會對我們有所誤導。比如,如果說狄德羅是無神論者,他自己未必會絕對贊成。他的反宗教是針對一切現成的風俗習慣、思維方式,總而言之是很壓抑人、使人感到不快活的東西,即使不是宗教,也值得懷疑和批判。是以,破除這些标簽最好的辦法,就是閱讀狄德羅的作品。18世紀的法國社會在新舊觀念的交鋒中撕開了一條裂縫,為狄德羅這樣的思想家提供了有所作為的空間。尚傑談到,這些人并不是什麼大學教授,也非體制中人,隻是以對社會的批判進行寫作。甚至對于狄德羅來說,“在他寫的時候,并沒有後人賦予那些光環式的偉大意義,就像《宿命論者雅克和他的主人》,可能狄德羅為了掙點錢或者其他原因,很随意就寫了”。在這部小說中,雅克和他的主人踏上了一個漫無目的的旅程,讀者并不知道他們的身份,也不知道他們将何去何從。主仆二人在旅途中講述各自的經曆,讨論社會流行的議題、小說、宗教、道德倫理等不同話題。這部小說也是狄德羅被評論和改編最多的作品。尚傑說到,狄德羅用“分岔”的方式完成了這部小說。“狄德羅把他寫的時候瞬間的想法如實告訴讀者,你說我這麼寫好還是那麼寫好?這就是分岔。其中還有現代文學講的中斷,有各種可能性,可能性就是意外,意外又産生意外,意外又産生節外生枝的過度。”以此,人性的多樣與豐富就得以自然展現。

尚傑和餘中先都提到,《宿命論者雅克和他的主人》與另一部著名小說《堂吉诃德》有一些共同之處。餘中先介紹說,18世紀的作家很善于用對話體,也許這種體裁更容易表現思想上的交鋒。而尚傑則認為對話體可能受古希臘哲學及戲劇的影響。盡管這兩部小說中的主要人物都是一主一仆,但狄德羅寫得更加現代化。他在對話中,将自己放到讀者的位置,“我不知道這個主人公是怎麼回事,我們在叙述當中讓這個主人公出現,讓這個主人公說這樣的話、講這樣的故事。等到故事講不下去了,我們再繼續旅行,到什麼地方再躺下來說,雅克,再講講你的愛情故事吧。”這樣的叙述方式較之巴爾紮克來說,要更加現代,并且與後來的很多作家産生了較大影響。餘中先說,如果改革開放後的中國作家更早地讀到狄德羅,也許他們那時的實踐會更主動、自覺一些,而不是等到讀了昆德拉的作品以後才受到影響。

狄德羅作品集(1-4卷), [法] 德尼·狄德羅 著,羅芃 主編,羅芃、章文、袁樹仁、吳達元、符錦勇 等譯,上海譯文出版社 2021 年 6月版。

一天中間有數百張面孔

狄德羅曾這樣評價自己,“一天中間我有百張面孔,我甯靜,憂傷,幻想,溫柔,粗暴,激動,熱情。”他的作品風格多樣,思想内容極其豐富。餘中先認為,作為一個什麼都涉及一點,但又并非長篇大論的作家,狄德羅可以有多種多樣的讀法。比如,他也提到狄德羅的無神論并不完全絕對。在其書信體小說《修女》中,主人公蘇珊在被迫成為修女後,在不同的修道院中生活,記述了自己受到的不公境遇。狄德羅在這個故事裡不僅僅攻擊了教會及其黑暗面,也表達了對舊的社會秩序與非人性的批評。而尚傑則提到,雖然狄德羅的唯物主義哲學說起來有些枯燥,但他作品中最核心的部分其實是“瘋”,像做夢一樣,癫狂而亢奮,但又十分逼真,能夠觸動讀者。尚傑舉例說,在《拉摩的侄兒》中,較之“我”這個說着正經話的哲學家來說,拉摩的侄兒顯得特别不正經,狄德羅把激情和思想融洽地結合起來,将這個人物塑造得極其豐滿。對于傳統和舊觀念來說,狄德羅是一個大膽甚至放肆的人,向自己反對的事物發起挑戰。

另外,餘中先還在現場介紹了狄德羅在戲劇方面的成就。據他介紹,18世紀的人們在從古典主義到浪漫主義之間的過渡階段摸索着,包括狄德羅在内。他提出一個既非喜劇,也不是悲劇的概念——“嚴肅劇”,沒有極力的悲和喜。它可以是喜劇,但必須是一種新的戲劇,也可以是悲劇,但不應該歌頌才子佳人、帝王将相,而是要講市民的悲劇。在完成戲劇《私生子》之後,盧梭發表評論認為,戲劇是虛僞的,隻能使人堕落。而狄德羅則堅持藝術利于建構現代公共生活,二人之間是以産生間隙,并最終徹底決裂。不過,餘中先認為雖然狄德羅的理論性作品十分出色,但他的戲劇創作較為蒼白,表現欠佳。

對于這一點,尚傑表示,狄德羅和盧梭、伏爾泰一樣,其作品的思想性強于文學性,這可能是由于他們對前者更加重視導緻。狄德羅不想要誇張的表達,比如抒發悲痛或快樂的感情。而嚴肅劇或正劇則實事求是,暴露原形。他還認為演員在表演時要知道自己是在扮演一個角色,而不是完全忘我,區分了演員在表演中的兩種狀态。狄德羅還在美學思想上提出了一些屬于自己的見解,例如“美的關系”。對此,尚傑解釋到,“美可能是一種随機喚醒的東西,喚醒是連接配接一個我們意料之外,或者沒有想到的東西,由此一來,我們才會有意外的驚喜,這就是建立關系。是不是說以定義或者是以單獨的形式存在?狄德羅的很多東西是直覺到的,挺厲害的。”是以,如果單純用“唯物主義哲學家”或“無神論者”等标簽去概括狄德羅,而沒有走進他的文字深處,便可能會錯過其作品中所蘊含的豐富性。

作者丨葛格

編輯丨張婷

校對丨劉軍