第十八回:海州人研究二皞 結論是父子傳承

上回書中說到:嵎夷,本回書接着說:嵎夷是我國古代文獻中,記載最早的一個原始部落,關于它的情況,除《尚書、堯典》和《禹貢》外,很少有記錄,幾乎查不出新的内容,是以人們對嵎夷的情況,知道的很少。

據說他是和夷與島夷合并以後的部族。也就是說:是女娲族和伏羲族合并以後的部族。

原說女娲、伏羲在甘肅天水,是由西向東發展的,今說伏羲、女娲在扶桑,即在東方海中,他們發展不是由西向東發展的,而是由東向西發展的。書有兩版,傳說多樣,曆史傳說就是這樣錯綜複雜的。

《禹貢》說:“海岱惟青州,嵎夷既略,濰淄其道”。是以許多文獻依據這段文字,說嵎夷在濰淄一帶。但《堯典》說:“宅嵎夷,曰陽谷”,即說:“嵎夷在陽谷”。

《淮南子》又曰:“日出于陽谷,浴于鹹池”。這鹹池就是大海,陽谷在東方海邊,日出之地。這與地處山東北部,内陸地區的濰淄不相符合。

也有文獻說:嵎夷在膠東登州,這也不能确定。因為膠東登州是《禹貢》中所說的萊夷地盤,嵎夷和萊夷是同一時期的兩個夷族,不可能同居在一起。

1987年在連雲港市東磊和海州發現大量的上古時期太陽、星辰壁畫,還有海州古時“陽谷朝霞”一景,這可以證明,嵎夷陽谷就在今連雲港市。連雲港是東方日出的地方,至今還有不少人到連雲港海邊看日出。

《禹貢釋地》說:“嵎,半島也”,即指山東半島。薛季宣說:“嵎夷,海嵎諸夷,即指山東半島的夷族”。

“嵎夷既略”《說文》說:“略,治也”,即嵎夷治理的地方。“濰淄既道”,《水道提綱》認為:“濰、淄是兩條水道的名稱。“濰”省去“糸”字,仍是“淮”字,故濰水是淮河水系,也是淮河的入海水道。

連雲港在明朝時屬淮安府,地理位置:北連山東,東至海邊,淮河正是從這裡入海的。這與連雲港上古壁畫,“陽谷朝霞”聯系起來看,正好證明嵎夷在連雲港,與“陽谷、鹹池”之說也是很符合的。

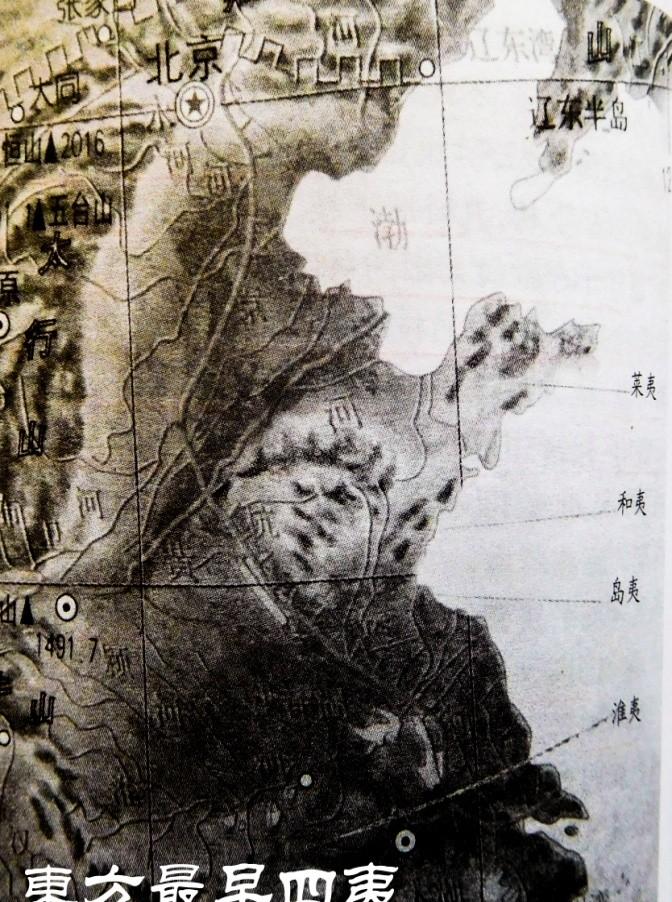

連雲港與淮陰沭陽的交界處,有一地名桑虛,不能說這個名子沒有來頭,是随意起的,如果我沒說錯的話,這個地方應當就是當年扶桑所在地,數千年前它還在大海中,經曆數千年的變化,已成陸地,這是符合這一地區曆史地殼變化的。見上圖亦可看出,那時扶桑還在大海中。

有史考證:這裡曾是一個巨形的海灣,海岸線從連雲港海州向西伸進150公裡,南北最大寬度60公裡,平面呈桃葉狀,面積1000平方公裡,直到康熙十五年,郯城大地震之後才淤成陸地。這個大海顯然是

少昊之母,皇娥泛舟所遊的地方,窮桑之浦也。

在連雲港東磊母和山太陽石上,有一個太陽圖案,三個太陽呈倒三角排列,經古史專家論證,是早、中、晚三個太陽排列的位置圖。太陽與天有密切的關系,甲骨文中的天從日從大,日在大上為天。

《易經》中的“乾”字,籀文的寫法如上圖,即“三日在乾中”,三日之上是草,右邊是入,這兩部分組合,有出入之意。左下是伏羲的“羲”字下半部分,“兮”。《說文》說:“羲,氣也,從兮”,正合出入之意。

羲和是古傳說中運轉太陽的神,《離騷》曰:“日禦也。”洪興祖補注:“日乘車架以六龍,羲和禦之。”即羲和是駕日車的神。籀文“乾”中的三日,與和母山三個太陽的圖案完全一緻,也是早、中、晚三個太陽的運作圖,三個太陽在“乾”中運作,這說明“乾”字實際上就是羲和推動太陽運作的組合圖,是個典型的象形文字。

《堯典》有“汝羲既和”之說,這就是說“羲”與“和”不是一人,而是兩個人,或說是兩個氏族。從中明顯地看出,這“羲”、“和”就是伏羲與女娲的合稱,是島氏族與和氏族合并以後的稱呼。

這兩個氏族是主日月的,這從山東嘉祥漢墓畫像石中也可以看出,伏羲、女娲二人,人首蛇身,蛇尾交結,表明他們是夫妻;伏羲一手捧日,一手持勾;女娲一手捧月,一手也持勾,這“勾”後來叫“圭表”,是觀察日月的儀器,說明他們是研究日月的人、氏族,他們與日月有關,是日月的推動者。

這羲和的“和”,有書說:女娲的“娲”字,即“呙”,戰國時的“和氏壁”,又稱“呙氏壁”,因而“女娲”也可稱“女和”,“和夷”的稱呼由此而來。“羲和”是伏羲和女娲的合稱,是“島夷”與“和夷”合并後的稱呼,又稱嵎夷。

嵎夷是崇日又崇鳥的民族,在嵎夷人看來,太陽在天上掉不下來,與鳥有關,是鳥馱着運作的,太陽在天上運作,隻有鳥才能飛上去。這就是古傳說“鳥為太陽之車”的由來。有車就得有人推,于是族民們又創造出“夫妻先帝”、“羲和禦車”的神話。嵎夷人崇日、崇月、崇鳥,連同他們的祖先——伏羲、女娲一起崇拜了。 —

羲和,《山海經》說:“她不緊是人名,也是國名”。《大荒東經》曰:“東南海之外,甘水之間,有羲和之國,有女子名羲和,方日浴于甘淵。”

《大荒東經》中還有一條:“東海之外大壑,少昊之國……有甘山者,甘水生焉,生甘淵”。這兩條對照,同在甘山、甘水、甘淵之處,東海寫作東南海,實質是一處,所站的方位不同,描寫的語言也不同。

至于一個地方,為什麼會出現兩個國家?其實並不沖突:“羲和沒了”(死去),少昊稱帝,少昊改羲和國為少昊國,也屬正常之亊。正因為是在兩個時間段,所描寫的這個地方,就會寫出兩個國名來。

這裡說:“羲和沒了,少昊稱帝,改‘羲和國’為‘少昊國’”,這是明顯地說:“少昊是伏羲、女娲的繼承人,在伏羲、女娲之後登上帝位了。”換句話,也就是說:“伏羲、女娲,是少昊的父母,故少昊繼承了父母的帝位。”這是一點也不奇怪的亊。

女娲是少昊之母。前書說少昊之母是皇娥,這裡怎麼又說女娲是少昊之母呢?是這樣的,皇娥并非人名,隻是對一個女性的稱呼,說明她地位很高,故稱皇娥。皇娥還有自己的真實名子,那就是女娲,因為在那個年代,能稱上皇者的女性,隻有女娲一人,沒有第二人,是以皇娥非女娲莫屬。

太皞與少昊是父子關系,太皞的“皞”字,與少昊的“昊”,是同一個“皞”字,兩種不同的寫法,是習慣的用法,沒有什麼兩樣。有書稱:“皞”,不是他們二人的名字,是“帝位”的稱呼,猶如:“朕”、“孤”、“皇帝”一樣,是專用名詞,是最高的職稱。他們二人的名子,太

皞叫“伏羲”,少昊叫摯。

這裡再補充一點,說得更明白詳細:《淮南子、墜形篇》記述:“扶木在陽州”,高秀注:“陽州,東方也,扶木,扶桑也。”可知扶木所在地陽州,就是扶桑、窮桑的所在地“陽谷”。因為扶桑、陽谷是一地,“陽谷”既能稱“陽州”,那麼陽谷是嵎夷的所在地,“陽谷”也能稱“嵎州”。

《史記》稱“嵎夷”即“郁夷”,是以“嵎州”也就是“郁州”了。郁州在《山海經》中有記載:“都州在海中,一曰郁州”。這與“日出于陽谷,浴于鹹池”之地是十分吻合的,故可以認為:郁州、都州、陽州、陽谷、扶桑、窮桑,都在一地。應是同一個地域,是在不同時期的不同稱呼。

郭璞在《山海經注》中說:“郁州在今東海朐縣界”,也就是說:郁州在今連雲港海州及雲台山區。朐縣是秦始皇欽定之名,這裡也曾叫朐山郡。有此證明窮桑、陽谷就在連雲港不假。

連雲港緊鄰是淮陰,明朝時同屬淮安府,是以,這也就證明了,淮陰沭陽縣境内的桑墟,就是昔日大海中的扶桑、窮桑所在地。“桑墟”如同“殷墟”一樣,都是昔日輝煌留下來的遺址,隻是時間不同了,區劃有變更,名稱有所改變,地點還是同一地點。

郁州古城位于連雲港市雲台山南端,《漢書》說:這裡曾是“鳳凰集于東海之地,又曰:“鳳凰城”,鳥集于東海,說明這裡曾經是鳥的王國,是少昊鳥王國所在地。

在山東呂縣發現不少陶文,有一陶文上面刻着山,山上有雲,雲上有日,被古文專家認定:是少昊的“昊”字,是少昊族人為自己的首領創造的專用字。在上古“昊”、“臯”、“嵎”,三字是通用的。

太皞、女娲都是“風”姓,又都是大聯盟的領袖,因而都成為“風皇”。後裔們因崇拜鳥和先帝,将“風皇”轉化為“鳳凰”。

太皞是“龍師,龍名官”,故又為龍始。龍鳳始于伏羲、女娲,中華的龍鳳文化由此而産生,我們是“龍的子孫”,也由此流傳下來。很顯然,中華民族的這一正統文化,就是從東方嵎夷開始的。

以伏羲為首的嵎夷先進政體,憑借着發達的經濟和軍事實力,由東向西擴張,到達中原南部陳留、淮陽一帶,在那裡設都。從淮陽有太皞陵來看,我們就知道伏羲氏的頭人,曾經死在那裡。伏羲氏死後,由女娲擔任天皇,《外紀注》記載:“包犧氏沒,女娲氏代立,号女希,是為女皇。”女娲執政後仍執行伏羲擴張的政策,後又由少昊繼承,最後成功地統治了中原,其勢力還擴大到山西、陝西和四川等廣大地區,少昊做了西方大帝。

什麼顔色影響閱讀,叫人不明白。