第十八回:海州人研究二皞 结论是父子传承

上回书中说到:嵎夷,本回书接着说:嵎夷是我国古代文献中,记载最早的一个原始部落,关于它的情况,除《尚书、尧典》和《禹贡》外,很少有记录,几乎查不出新的内容,因此人们对嵎夷的情况,知道的很少。

据说他是和夷与岛夷合并以后的部族。也就是说:是女娲族和伏羲族合并以后的部族。

原说女娲、伏羲在甘肃天水,是由西向东发展的,今说伏羲、女娲在扶桑,即在东方海中,他们发展不是由西向东发展的,而是由东向西发展的。书有两版,传说多样,历史传说就是这样错综复杂的。

《禹贡》说:“海岱惟青州,嵎夷既略,潍淄其道”。因此许多文献依据这段文字,说嵎夷在潍淄一带。但《尧典》说:“宅嵎夷,曰阳谷”,即说:“嵎夷在阳谷”。

《淮南子》又曰:“日出于阳谷,浴于咸池”。这咸池就是大海,阳谷在东方海边,日出之地。这与地处山东北部,内陆地区的潍淄不相符合。

也有文献说:嵎夷在胶东登州,这也不能确定。因为胶东登州是《禹贡》中所说的莱夷地盘,嵎夷和莱夷是同一时期的两个夷族,不可能同居在一起。

1987年在连云港市东磊和海州发现大量的上古时期太阳、星辰壁画,还有海州古时“阳谷朝霞”一景,这可以证明,嵎夷阳谷就在今连云港市。连云港是东方日出的地方,至今还有不少人到连云港海边看日出。

《禹贡释地》说:“嵎,半岛也”,即指山东半岛。薛季宣说:“嵎夷,海嵎诸夷,即指山东半岛的夷族”。

“嵎夷既略”《说文》说:“略,治也”,即嵎夷治理的地方。“潍淄既道”,《水道提纲》认为:“潍、淄是两条水道的名称。“潍”省去“糸”字,仍是“淮”字,故潍水是淮河水系,也是淮河的入海水道。

连云港在明朝时属淮安府,地理位置:北连山东,东至海边,淮河正是从这里入海的。这与连云港上古壁画,“阳谷朝霞”联系起来看,正好证明嵎夷在连云港,与“阳谷、咸池”之说也是很符合的。

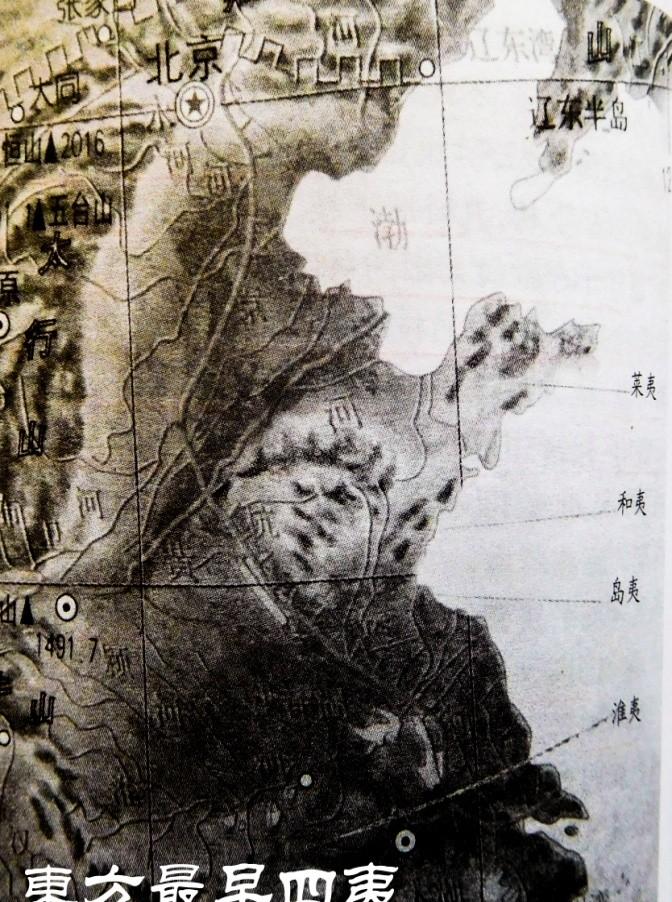

连云港与淮阴沭阳的交界处,有一地名桑虚,不能说这个名子没有来头,是随意起的,如果我没说錯的话,这个地方应当就是当年扶桑所在地,数千年前它还在大海中,经历数千年的变化,已成陆地,这是符合这一地区历史地壳变化的。见上图亦可看出,那时扶桑还在大海中。

有史考证:这里曾是一个巨形的海湾,海岸线从连云港海州向西伸进150公里,南北最大宽度60公里,平面呈桃叶状,面积1000平方公里,直到康熙十五年,郯城大地震之后才淤成陆地。这个大海显然是

少昊之母,皇娥泛舟所游的地方,穷桑之浦也。

在连云港东磊母和山太阳石上,有一个太阳图案,三个太阳呈倒三角排列,经古史专家论证,是早、中、晚三个太阳排列的位置图。太阳与天有密切的关系,甲骨文中的天从日从大,日在大上为天。

《易经》中的“乾”字,籀文的写法如上图,即“三日在乾中”,三日之上是草,右边是入,这两部分组合,有出入之意。左下是伏羲的“羲”字下半部分,“兮”。《说文》说:“羲,气也,从兮”,正合出入之意。

羲和是古传说中运转太阳的神,《离骚》曰:“日御也。”洪兴祖补注:“日乘车架以六龙,羲和御之。”即羲和是驾日车的神。籀文“乾”中的三日,与和母山三个太阳的图案完全一致,也是早、中、晚三个太阳的运行图,三个太阳在“乾”中运行,这说明“乾”字实际上就是羲和推动太阳运行的组合图,是个典型的象形文字。

《尧典》有“汝羲既和”之说,这就是说“羲”与“和”不是一人,而是两个人,或说是两个氏族。从中明显地看出,这“羲”、“和”就是伏羲与女娲的合称,是岛氏族与和氏族合并以后的称呼。

这两个氏族是主日月的,这从山东嘉祥汉墓画像石中也可以看出,伏羲、女娲二人,人首蛇身,蛇尾交结,表明他们是夫妻;伏羲一手捧日,一手持勾;女娲一手捧月,一手也持勾,这“勾”后来叫“圭表”,是观察日月的仪器,说明他们是研究日月的人、氏族,他们与日月有关,是日月的推动者。

这羲和的“和”,有书说:女娲的“娲”字,即“呙”,战国时的“和氏壁”,又称“呙氏壁”,因而“女娲”也可称“女和”,“和夷”的称呼由此而来。“羲和”是伏羲和女娲的合称,是“岛夷”与“和夷”合并后的称呼,又称嵎夷。

嵎夷是崇日又崇鸟的民族,在嵎夷人看来,太阳在天上掉不下来,与鸟有关,是鸟驮着运行的,太阳在天上运行,只有鸟才能飞上去。这就是古传说“鸟为太阳之车”的由来。有车就得有人推,于是族民们又创造出“夫妻先帝”、“羲和御车”的神话。嵎夷人崇日、崇月、崇鸟,连同他们的祖先——伏羲、女娲一起崇拜了。 —

羲和,《山海经》说:“她不紧是人名,也是国名”。《大荒东经》曰:“东南海之外,甘水之间,有羲和之国,有女子名羲和,方日浴于甘渊。”

《大荒东经》中还有一条:“东海之外大壑,少昊之国……有甘山者,甘水生焉,生甘渊”。这两条对照,同在甘山、甘水、甘渊之处,东海写作东南海,实质是一处,所站的方位不同,描写的语言也不同。

至于一个地方,为什么会出现两个国家?其实並不矛盾:“羲和没了”(死去),少昊称帝,少昊改羲和国为少昊国,也属正常之亊。正因为是在两个时间段,所描写的这个地方,就会写出两个国名来。

这里说:“羲和没了,少昊称帝,改‘羲和国’为‘少昊国’”,这是明显地说:“少昊是伏羲、女娲的继承人,在伏羲、女娲之后登上帝位了。”换句话,也就是说:“伏羲、女娲,是少昊的父母,故少昊继承了父母的帝位。”这是一点也不奇怪的亊。

女娲是少昊之母。前书说少昊之母是皇娥,这里怎么又说女娲是少昊之母呢?是这样的,皇娥并非人名,只是对一个女性的称呼,说明她地位很高,故称皇娥。皇娥还有自己的真实名子,那就是女娲,因为在那个年代,能称上皇者的女性,只有女娲一人,没有第二人,因此皇娥非女娲莫属。

太皞与少昊是父子关系,太皞的“皞”字,与少昊的“昊”,是同一个“皞”字,两种不同的写法,是习惯的用法,没有什么两样。有书称:“皞”,不是他们二人的名字,是“帝位”的称呼,犹如:“朕”、“孤”、“皇帝”一样,是专用名词,是最高的职称。他们二人的名子,太

皞叫“伏羲”,少昊叫挚。

这里再补充一点,说得更明白详细:《淮南子、坠形篇》记述:“扶木在阳州”,高秀注:“阳州,东方也,扶木,扶桑也。”可知扶木所在地阳州,就是扶桑、穷桑的所在地“阳谷”。因为扶桑、阳谷是一地,“阳谷”既能称“阳州”,那么阳谷是嵎夷的所在地,“阳谷”也能称“嵎州”。

《史记》称“嵎夷”即“郁夷”,所以“嵎州”也就是“郁州”了。郁州在《山海经》中有记载:“都州在海中,一曰郁州”。这与“日出于阳谷,浴于咸池”之地是十分吻合的,故可以认为:郁州、都州、阳州、阳谷、扶桑、穷桑,都在一地。应是同一个地域,是在不同时期的不同称呼。

郭璞在《山海经注》中说:“郁州在今东海朐县界”,也就是说:郁州在今连云港海州及云台山区。朐县是秦始皇欽定之名,这里也曾叫朐山郡。有此证明穷桑、阳谷就在连云港不假。

连云港紧邻是淮阴,明朝时同属淮安府,因此,这也就证实了,淮阴沭阳县境内的桑墟,就是昔日大海中的扶桑、穷桑所在地。“桑墟”如同“殷墟”一样,都是昔日辉煌留下来的遗址,只是时间不同了,区划有变更,名称有所改变,地点还是同一地点。

郁州古城位于连云港市云台山南端,《汉书》说:这里曾是“凤凰集于东海之地,又曰:“凤凰城”,鸟集于东海,说明这里曾经是鸟的王国,是少昊鸟王国所在地。

在山东吕县发现不少陶文,有一陶文上面刻着山,山上有云,云上有日,被古文专家认定:是少昊的“昊”字,是少昊族人为自己的首领创造的专用字。在上古“昊”、“皋”、“嵎”,三字是通用的。

太皞、女娲都是“风”姓,又都是大联盟的领袖,因而都成为“风皇”。后裔们因崇拜鸟和先帝,将“风皇”转化为“凤凰”。

太皞是“龙师,龙名官”,故又为龙始。龙凤始于伏羲、女娲,中华的龙凤文化由此而产生,我们是“龙的子孙”,也由此流传下来。很显然,中华民族的这一正统文化,就是从东方嵎夷开始的。

以伏羲为首的嵎夷先进政体,凭借着发达的经济和军事实力,由东向西扩张,到达中原南部陈留、淮阳一带,在那里设都。从淮阳有太皞陵来看,我们就知道伏羲氏的头人,曾经死在那里。伏羲氏死后,由女娲担任天皇,《外纪注》记载:“包牺氏没,女娲氏代立,号女希,是为女皇。”女娲执政后仍执行伏羲扩张的政策,后又由少昊继承,最后成功地统治了中原,其势力还扩大到山西、陕西和四川等广大地区,少昊做了西方大帝。

什么颜色影响阅读,叫人不明白。