作者:老史

一、成長在明末最黑暗年代

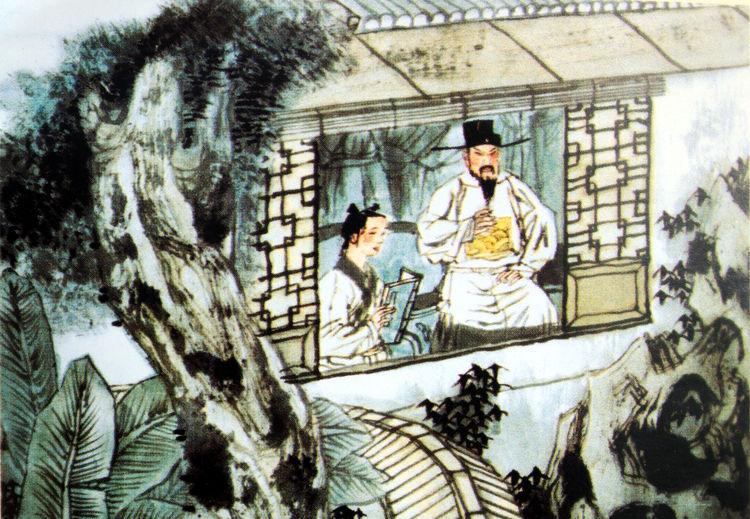

▲祖父對史可法寄予極高的希望

3.父親擔負起幼年教育的重任

史可法的父親史從質,字叔彬,号成章,最高學曆就是個縣學的生員,也就是我們現在講的的秀才,後來一直都沒有中舉。他性格溫和,是出名的孝子。

早在史可法六歲的時候,父親就作為兒子的啟蒙老師教他讀書。父親小的時候,祖父對他也是充滿希望:希望他聰明過人,希望他武藝高強,希望他仕途平坦,更希望他為人正直。然而,一轉眼已是而立之年了,除為人正直這點上沒有辜負父親的期望外,其餘似乎都不太怎麼順當,考上秀才之後,就再沒有什麼大的造化了。他的一顆心,就完全轉到兒子未來的前途上來了。

史可法從小就“好誦讀,受書辄求益數倍常兒”,就是說,他讀書的效率常常要比一般孩子高數倍。他平時都讀些什麼呢?按照父親為史可法拟定的學習計劃,先讀《大學》、《中庸》本文,接下來加讀朱熹的《四書集注》。第一年讀完《論語》之第二帙;第二年熟讀兩《論》。第三年可法八歲,先熟讀《孟子》,并要求解釋《論語》;九歲讀《毛詩》,講解《孟子》;十二歲開始接受五經;十三歲初學作文。當然,這些書都是當時的科舉考試所要求,這一系列的學習,都是準備為賢聖立言,應付科舉考試的。

科舉制度是中國封建社會選拔官吏的制度,它起源于隋朝,在宋朝得到進一步完善。明朝初年,朱元璋奪取政權後,雖然百廢俱興,有很多重要的事要辦,但他卻非常重視教育,将辦學放在很重要的地位。洪武二年[ 公元1369年],明太祖就發下诏令:

“朕惟治國以教化為先,教化以學校為本。京師雖有大學,而天下學校未興。宜令郡縣皆立學校,延師儒,授生徒,講論聖道,使人日漸月化,以複先王之舊。”

此後,各府、州、縣都設立了公立學校,稱為儒學。按照規矩,從中央到地方的各級重要官員,主要是從一層層科舉考試中脫穎而出的人才中選拔,假如不通過科舉考試,是絕對不可能涉入仕途的。最低層的科舉考試是府縣考。那時候的讀書人無論老少,在入學之前通稱童生,童生通過府縣這一級的考試,被錄取了就叫入學。入學了的學生就稱生員,又叫縣學生,也就是我們平時所說的秀才。在學的秀才通過歲考(相當于現在的學期考試)和科考(相當于現在的畢業考試),便取得參加更高一級考試——鄉試的資格,以後再通過鄉試、會試等一級級科舉考試,取得舉人、進士的功名,才有入朝為官的可能。

▲科舉考試

明朝的科舉考試,題目皆出自于《四書》、《五經》這些書中,使用的是千篇一律的八股文格式,形式死闆,内容狹窄,不允許自由發揮,不但展現不出學生的真實思想和才幹,還嚴重束縛了人們的思想,導緻了文風日下。但也不得不承認,正是這種死闆嚴格的考試,才給每個青年帶來了升遷的公平機會。

稍大一些,史可法似乎已經不滿足于對四書五經的死記硬背,而喜愛讀一些其它作品了。其中歐陽修的作品尤其為他所鐘愛。他認為歐陽修的作品“文引物連類,折之于理,辨明而曲暢,峻潔而舒遲,變動往來,有馳有止,而皆中于節,使人喜慕而不厭,天下翕然扒服以為宗師。”這段話的意思大概是:歐陽修寫的文章引用了很多例子,說明了很多道理,讓人看起來很容易明白,讓人看了不感到厭倦。據後來史可法在揚州督師時的幕僚王之桢回憶說:他在為史可法出行料理行裝時,往往要帶上歐陽修的《五代史》這部書。在他任安慶巡撫期間丁外艱離任時,更是在家閉戶讀書,“于古人書無不領其要旨,所尤為醉心者,《歐陽文忠公全集》也。”

▲史可法的書法作品

另外,書法也是史可法兒時的一種愛好和樂趣。因為當時号稱“南董北米”的書畫家米萬鐘,是他祖父史應元順天鄉榜的同年,也就是一同考上順天府舉人的。

米萬鐘生平有兩個愛好,一是喜愛書畫,一是喜愛石頭。他的這些愛好和他的遠祖米芾極為相似。除了喜愛收藏外,自己亦善揮毫,人稱“行草得南宮家法,與董太史(其昌)齊名”。他尤善署書,擅名四十載,書迹遍天下。他的書法,以繼承為主,但作品中藝術個性,還是比較明顯的,在明代後期,影響雖不及董其昌,但稱為“大家”還是理所當然的。

米萬鐘時年五十歲,年齡介于史可法的祖父與父親之間。因與祖父史應元同年(即一同中舉)關系,加上又是好友,兩家常有往來。他雖然比史可法年長三十多歲,但多年來,總将史可法視為忘年小友,在書法方面,曾自告奮勇地對他作過精心指點。是以後來有人稱史可法“走筆判押,運腕如飛,字字皆十七帖也”,稱其“工行書,氣勢嚴正,似其為人”,“似董思翁(其昌)而堅勁過之”。

後來《東林列傳》一書中說史可法“少有大志,好經世方略”,說明他從小并不是死讀《四書》、《五經》和一些千篇一律的八股文的書呆子,而是從朝廷“求奇才,圖匡濟”的需要有選擇性地讀書的。

更新于10-29

編輯:嚴京平《白浪情》