作者:老史

一、成长在明末最黑暗年代

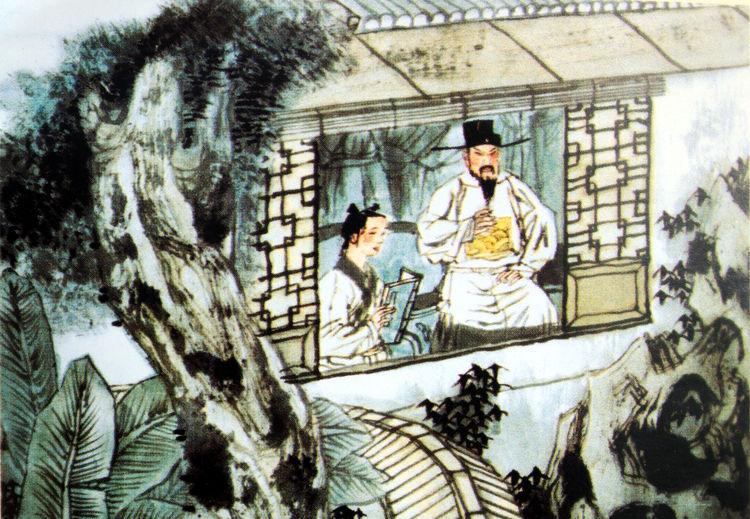

▲祖父对史可法寄予极高的希望

3.父亲担负起幼年教育的重任

史可法的父亲史从质,字叔彬,号成章,最高学历就是个县学的生员,也就是我们现在讲的的秀才,后来一直都没有中举。他性格温和,是出名的孝子。

早在史可法六岁的时候,父亲就作为儿子的启蒙老师教他读书。父亲小的时候,祖父对他也是充满希望:希望他聪明过人,希望他武艺高强,希望他仕途平坦,更希望他为人正直。然而,一转眼已是而立之年了,除为人正直这点上没有辜负父亲的期望外,其余似乎都不太怎么顺当,考上秀才之后,就再没有什么大的造化了。他的一颗心,就完全转到儿子未来的前途上来了。

史可法从小就“好诵读,受书辄求益数倍常儿”,就是说,他读书的效率常常要比一般孩子高数倍。他平时都读些什么呢?按照父亲为史可法拟定的学习计划,先读《大学》、《中庸》本文,接下来加读朱熹的《四书集注》。第一年读完《论语》之第二帙;第二年熟读两《论》。第三年可法八岁,先熟读《孟子》,并要求解释《论语》;九岁读《毛诗》,讲解《孟子》;十二岁开始接受五经;十三岁初学作文。当然,这些书都是当时的科举考试所要求,这一系列的学习,都是准备为贤圣立言,应付科举考试的。

科举制度是中国封建社会选拔官吏的制度,它起源于隋朝,在宋朝得到进一步完善。明朝初年,朱元璋夺取政权后,虽然百废俱兴,有很多重要的事要办,但他却非常重视教育,将办学放在很重要的地位。洪武二年[ 公元1369年],明太祖就发下诏令:

“朕惟治国以教化为先,教化以学校为本。京师虽有大学,而天下学校未兴。宜令郡县皆立学校,延师儒,授生徒,讲论圣道,使人日渐月化,以复先王之旧。”

此后,各府、州、县都设立了公立学校,称为儒学。按照规矩,从中央到地方的各级重要官员,主要是从一层层科举考试中脱颖而出的人才中选拔,假如不通过科举考试,是绝对不可能涉入仕途的。最低层的科举考试是府县考。那时候的读书人无论老少,在入学之前通称童生,童生通过府县这一级的考试,被录取了就叫入学。入学了的学生就称生员,又叫县学生,也就是我们平时所说的秀才。在学的秀才通过岁考(相当于现在的学期考试)和科考(相当于现在的毕业考试),便取得参加更高一级考试——乡试的资格,以后再通过乡试、会试等一级级科举考试,取得举人、进士的功名,才有入朝为官的可能。

▲科举考试

明朝的科举考试,题目皆出自于《四书》、《五经》这些书中,使用的是千篇一律的八股文格式,形式死板,内容狭窄,不允许自由发挥,不但体现不出学生的真实思想和才干,还严重束缚了人们的思想,导致了文风日下。但也不得不承认,正是这种死板严格的考试,才给每个青年带来了升迁的公平机会。

稍大一些,史可法似乎已经不满足于对四书五经的死记硬背,而喜爱读一些其它作品了。其中欧阳修的作品尤其为他所钟爱。他认为欧阳修的作品“文引物连类,折之于理,辨明而曲畅,峻洁而舒迟,变动往来,有驰有止,而皆中于节,使人喜慕而不厌,天下翕然扒服以为宗师。”这段话的意思大概是:欧阳修写的文章引用了很多例子,说明了很多道理,让人看起来很容易明白,让人看了不感到厌倦。据后来史可法在扬州督师时的幕僚王之桢回忆说:他在为史可法出行料理行装时,往往要带上欧阳修的《五代史》这部书。在他任安庆巡抚期间丁外艰离任时,更是在家闭户读书,“于古人书无不领其要旨,所尤为醉心者,《欧阳文忠公全集》也。”

▲史可法的书法作品

另外,书法也是史可法儿时的一种爱好和乐趣。因为当时号称“南董北米”的书画家米万钟,是他祖父史应元顺天乡榜的同年,也就是一同考上顺天府举人的。

米万钟生平有两个爱好,一是喜爱书画,一是喜爱石头。他的这些爱好和他的远祖米芾极为相似。除了喜爱收藏外,自己亦善挥毫,人称“行草得南宫家法,与董太史(其昌)齐名”。他尤善署书,擅名四十载,书迹遍天下。他的书法,以继承为主,但作品中艺术个性,还是比较明显的,在明代后期,影响虽不及董其昌,但称为“大家”还是理所当然的。

米万钟时年五十岁,年龄介于史可法的祖父与父亲之间。因与祖父史应元同年(即一同中举)关系,加上又是好友,两家常有往来。他虽然比史可法年长三十多岁,但多年来,总将史可法视为忘年小友,在书法方面,曾自告奋勇地对他作过精心指点。因此后来有人称史可法“走笔判押,运腕如飞,字字皆十七帖也”,称其“工行书,气势严正,似其为人”,“似董思翁(其昌)而坚劲过之”。

后来《东林列传》一书中说史可法“少有大志,好经世方略”,说明他从小并不是死读《四书》、《五经》和一些千篇一律的八股文的书呆子,而是从朝廷“求奇才,图匡济”的需要有选择性地读书的。

更新于10-29

编辑:严京平《白浪情》