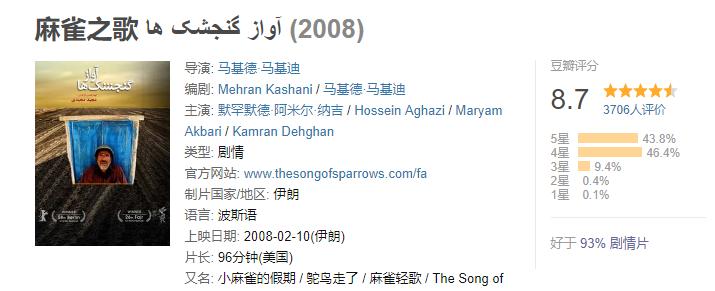

《麻雀之歌》是由伊朗被稱為“亞洲斯皮伯格”的導演馬基德·馬基迪所執導,默罕默德·阿米爾·納吉主演的一部劇情類型的電影。該片于2008年10月1日在伊朗上映。2008年,在第58屆柏林國際電影節中,飾演本片男主人公的默罕默德·阿米爾·納吉憑借該片獲得了銀熊獎最佳男演員獎,導演馬基德·馬基迪憑借該片獲得了金熊獎的獎項提名。這是一部小衆優秀影片,豆瓣上标記看過人數不足5000人,綜合評估好于93%的劇情片,豆瓣分8.7分

影片講述了一個在農場打工的父親,因為其所看管的鴕鳥園跑掉了一隻鴕鳥,而不得不想辦法找回它,否則就要向雇主支付一筆可怕的賠償費,在尋找鴕鳥和籌錢的過程中,這個男人經曆了許多悲喜交加的事件,甚至還受了傷,好在命運并沒有過分地玩弄他,鴕鳥最終回到了園子的故事。

與《小鞋子》非常相似的是,《麻雀之歌》也是一部完全以平民視角講述的電影。但與《小鞋子》還有《白氣球》等影片不同的是,馬基迪這次将叙事視角放在了父親上面,未改往日風格,依然把伊朗貧富差距的強烈對比放在了最前台。窘迫的男主角與城市中富人之間的落差尤其令人揪心,就像《小鞋子》裡阿裡的微薄的欲望也得不到滿足一樣痛苦。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">善良與天真,蘊藏在貧苦生活中的人性光輝</h1>

影片以典型的因果關系構架,以丢丢鴕鳥為起因,并以鴕鳥為線索,推動了故事情節的發展以及家人之間親情的展現。影片的片名"麻雀之歌",在我看來,這裡的"麻雀之歌"代表的是對美好生活的向往。一聲聲麻雀之歌,是卡林與家人和睦相處,生活和諧的的景象,麻雀在卡林曆經了些許磨難之後才出場,預示着他們艱難困苦的生活不可能一層不變,會越來越好。即使家庭貧窮,卡林依舊沒有放棄自己的“尊嚴”,收下本該不屬于自己的冰箱,沒有丢失人性的單純與美好。

當胡辛和朋友們用一手水泡換來的魚苗被灑了一地,那滿滿一桶辛勞的夢潑在地上時候,那一地跳躍的紅色,凸顯着孩子們的失望和手足無措。卡林雖然心裡難受,但仍舊唱着歌逗孩子笑,安慰他們。

可他們畢竟是孩子們,當把唯一一條魚放進水窖時候,他們早已像以前一樣,又夢想着“每年生五百條,超過一千和我們都是富翁了”。在孩子的世界裡,快樂是簡單的。一個條條小小魚苗、辛苦清理肮髒的水窖,都能使他們出路純真笑臉。電影所表達的伊朗底層人民的樂觀純樸與孩童時代的單純善良,向成人訴說着沉重的童話,成人看起來的疲憊與艱辛,在孩子的笑意盈盈中被沖淡。

電影是一個國家民族性與民族文化的展現,在家裡窮得揭不開鍋的情況下,卡林用失去工作換來的一顆鴕鳥蛋,一家四口分了後,還專門給鄰居留了一部分。在等紅綠燈時,卡林看到馬路上一個衣衫褴褛的小女孩在賣氣球,他想買,他想幫助小女孩,卻苦于沒換到零錢不得不放棄。人性的淳樸,是骨子裡的精神。社會的階級差距,造成了家庭經濟、政治關系的不對等,但并沒有擊潰這些平凡人的心。樂觀、真誠、淳樸與善良依舊深藏于他們内心。伊朗是一個信仰伊斯蘭教的國家。兄妹二人以及其家人的人性光輝,充分表現出了電影的宗教性、民族性。

《麻雀之歌》以伊朗的民族文化為背景,着重于塑造平凡小人物的樂觀與善良,這也是逐漸影片較為出彩的一個點。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">巧妙拍攝手法下的深層次情感表達</h1>

導演善用鏡頭語言傳遞資訊,表達人物心境。

影片開頭,卡林女兒的助聽器壞了,面臨即将到來的考試,不能沒有助聽器,而正在卡林着急之時,被告知因丢失一隻鴕鳥而被辭退。在多次尋鴕鳥無果後,導演通過航拍角度拍攝裝卡林扮成鴕鳥來尋找鴕鳥,揭示人小人物生活的艱難與辛酸。卡林從朋友那兒要回妻子送給朋友的藍色大門時,他獨自一人背着大門在偌大的田野中走過,導演在這裡也同樣适用了航拍,将卡林身上的壓力與重擔凸顯得淋漓盡緻。

通過全方位各拍攝角度對卡林在用摩的拉人時情形的表達,觀衆可以清晰地看出卡林對家人的疼愛和對美好生活的追求,即使處處充滿困難,但他極富有攻克難關的沖勁。值得一提的是:影片善用特寫鏡頭拍攝卡林的眼中所看到的情景,巧妙地使用主觀視角,在灑落一地的魚、摩的車上周邊的景物、幹活的妻子和他打招呼等,充分展現了盡管生活不易,但他沒有失去過對美好生活的向往。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">巧用色調與聲音,塑造獨特韻味美</h1>

導演在這部影片中,巧妙地運用暖色調與冷色調區分了人物的心境。影片中,在卡林尋找鴕鳥時;在為進城為女兒修助聽器後,無意間當上摩的司機時;在于怒罵兒子女兒在路邊賣花時……這些場景都是冷色調,首先代表他的内心是失落的、焦慮的,然後代表着他感到未來的迷茫,最後代表的是他失去尊嚴和疼惜兒女。

運用恰到好處音樂與音響傳遞資訊、烘托氣氛。影片令人印象深刻之處,在于車上孩子們失去魚苗後卡林的歌聲。雖然僅剩一點希望,但他還是緊緊握住沒有放棄。影片的結尾是開放式的,那小小的麻雀毫無征兆地飛進來個歌唱,受傷的卡林掙紮着起身将他們放了出去。導演給人以希望,同樣給人以未知,卻給觀影者帶來了意味深長的聯想。

在我看來,這樣的結尾并不突兀。不管是鄰居們聊天的聲音,孩子們嬉戲玩鬧的聲音、城裡周圍的叫賣聲,還是最後麻雀的歌唱聲,都能引發觀影者共鳴。片中的小人物像極了身邊的人,他們也是如此堅強而快樂的生活着,即便是未來等待着他們的并不全是幸福,然而,他們依然可以充滿信心的相信,未來是美好的。

《麻雀之歌》作為一部優秀的經典影片,以不動聲色的演繹方式将各種關于生活、關于社會、關于身份地位的問題抛出來,讓人在唏噓之間,不得不思考這些小人物的尴尬處境。雖然整部電影并沒有刻意的表達或者宣揚某種觀念,但是,導演卻非常巧妙地用自己的鏡頭将其對社會、對生活、對命運的思考表達出來,進而折射出社會底層家庭生活以及人性之光輝。