「人,都在幻覺中生活着,自以為了解所想要的東西,而實際上所想要的是他人所希望他要的東西。」——弗洛姆·《逃避自由》

攝影丨謝丹儒

作者丨謝丹儒

來源丨最後一米陽光

1.

我在人性的幽深之境漫步,不住因果地漫步,我在哪從來不是我在意的點。它總歸是在某一個時空段的,駐留亦或行走,前進亦或後退,都不過是自己畫了個圈。在自己尚未意識到之前抵達了某個地方,不敢細思,惶恐思量,小心翼翼地,說不明白究竟為何要這般走。

接近三十年的時光,似乎很長,卻又覺得很短。對時間早已沒了概念的我,有時會想,那些執着于時間的人真能換來時間的親睐麼?能否多出些時間來,還是原本可以多出些别的,恰好對方隻在意時間。可是,在意時間是在意什麼呢?生命說到底是,無法重來。

那些喜歡比較的人們,他們借助他人來衡量自己的長短、收獲、好壞、是非、良善、差别,但,得出的結果有多少是自己能夠滿意的呢?比上不足,比下有餘,比較來比較去,好像是為了披件衣服,是能防寒還是為了裝扮呢?可是那件衣服能穿多久呢?——有的人也許穿一輩子,有的人時時換新,還有的人穿個三四年就生厭了——說不上誰更幸福,如果隻是為了件衣服,「皇帝的新裝」,會否有個小孩出來提醒呢?

說他不谙世事也好,說他幼稚也罷,說他不懂大人的世界之複雜又如何。這些年早已厭倦了大人的身份。為了這件不存在的完美的新裝,多少人迷失其中呢?

我父親常說,人争一口氣,要争氣。我母親則說過很多零碎的話,但她從來不講大道理,說的也都是一些家常話、體己話、祝福的話,大多我也都記不大住。還有一些人,親人、朋友、戀人、同僚……生命中接觸過許許多多的人,大多也都沒了聯系,說不上是感情淡了,還是他們遇到了更重要的人。家人終歸是家人,是否也是最重要的人?是以,他們才如此牽挂,一遍遍,不厭其煩,他們的重心似乎總能峰回路轉又回到了自己身上。這究竟是否屬于一種錯覺呢?

你知道的,人在長大後,尤其是獨立了之後,不論被動或主動你總是會學會很多原本讨厭但最終不得不接受的現實,或者說誰能厘清現實還能夠把握得住現實呢?更多的人能夠接受下來、适應下來,已然實屬不易。是以,我們都學會了「見人說人話,見鬼說鬼話」。可能父母也未曾意識到,或者我們也未曾意識到,與對方接觸時,我們已然不再僅僅是代表自己在說話了,而是一種身份、一種關系、一種親疏遠近的程度、一種我們也未曾明了的力量,在安排着我們每一個人。

但,我們大抵都不會懷疑它們的真實性。我們如此關注自身,又如此計較個人得失,我們的目光總是太遠或太近,很多很多的東西早已根深蒂固、深入脊髓,也深入我們的曆史基因。也許是身處的環境吧,是文明,是社會,是教育,是那些大而不明的種種,它們是我們思想的源頭,我們不敢輕易去揭開它們。

說到底,愛就是一種怕啊,因為怕失去是以緊緊地拽着不放。放不下的太多,那就可以為了這些去愛,去拼,去闖,去奮鬥,去前進。因為怕受傷,是以才愛得如此小心翼翼,精心呵護着每一份情感。也因為怕讓别人受傷,是以才如此患得患失、瞻前顧後,不敢輕易地把自己的内心托付出去,也因為愛和怕,我們不敢真誠地面對自己,不敢做自己,于是人人戴着假面在各種場合扮演着各自的角色,屬于自己的部分就這樣一點點被占據。有人覺得充實,虛假的充實;有人覺得空虛,也是虛假的空虛;有人覺得破碎,支離破碎的自己和他人都破碎。

2.

我在漫步,漫步于人性的幽暗深處,緊繃着心弦,步子卻如此安穩,因為我此刻正駐留着。我感受着身邊的種種,它是境的種種,是我的倒影和錯覺,是虛假的幻想和鏡像。我看世間萬物,世間萬物映照我的頭腦,世間種種不是真實的種種,或者說互為虛假的種種。我無法證明自己,亦無法證明這種種的真實,實際上是我無需證明自己,亦不需要這種種的真實。每一次真實在我面前蛻下假面,我就知道所謂真實從來不是我怎麼看、怎麼想;每一次我誤認為又懂了自己幾分,新的東西又影響着我,我就知道所謂懂自己不過是一種錯覺,一種曆史的看法。

于是,我看着那些迷失的人群,我因懼怕同等的迷失而不敢輕易踏入任何一種真實。我允許一切真實的上演,任其演化,任其璀璨,任其凋零,任其枯敗。我始終停在原地,也始終被變化推動着不知推往何處。

我不住因果,是不再自困。可一個人不自困,那接下來的一切就都要自己去探索了。這無人之境,如斯孤獨、冷清、寂寞。一個人,深夜,也許是淩晨,或是午後的閑暇片刻,或充實之餘,或心靈幹癟,或匮乏,我總不免想說點什麼。

說什麼呢?和誰說呢?有什麼好說的呢?

一旦說出口,得到回應或得不到回應;一旦說出口,被誤解和偏見解析着;一旦說出口,那些信奉因果的人又怎會明了。

有人說,「被誤讀是表達者的宿命」。這話我是不信的。隻是衆生都忙于自己的瑣事,用自己的曆史經驗、慣性思維、主觀而狹義的個人感情,以及被塑造和改造過後的了解,他們太忙了,他們太着急了,他們對于自己和他人的關注從來都太淺了。宿命論,說到底就是為那些想簡單和本就簡單的頭腦量身打造的囚籠;因果論,不過是呼應他們的需要才得以存在罷了。

我曾嘗試進入其中,說到底我是羨慕他們的收獲、安穩、踏實,還有簡單。可是,我終究難以像他們那般适應,格格不入,無所适從。說到底,我也隻能做自己罷了。

學是為了用,用會促進學,學得越多,可用的越多,然而,鮮有人思考:學也好,用也罷,究竟是為什麼呢?

我為何無法融入其中,難道隻是因為我不知道為什麼嗎?不是的,我從始至終都知道,我要的從來就不多,隻是看見和看不見,越是遮住眼睛,因為習慣了用眼睛觀察,便也就越想看見了。可真的看見,卻發現壓根不是那麼一回事兒。那囚籠,那困境,那自困,那所謂的安穩和适應,那人性的幽暗深處,原來他們也并非簡單、踏實、安穩,或安隅收獲。

「生命無法重來,是以比較毫無意義對嗎?」

那些所謂的參考,不過是給那些不愛思考、不願主動去探索、不敢真誠面對自己,也不敢真誠做自己的人所準備的用以代替眼睛而存在的一件量器罷了。

衣服,思想,身體,包括這囚籠,以及一切的需要和生産,包括物料,多麼牢不可破啊!真的牢不可破麼?我想試試看。

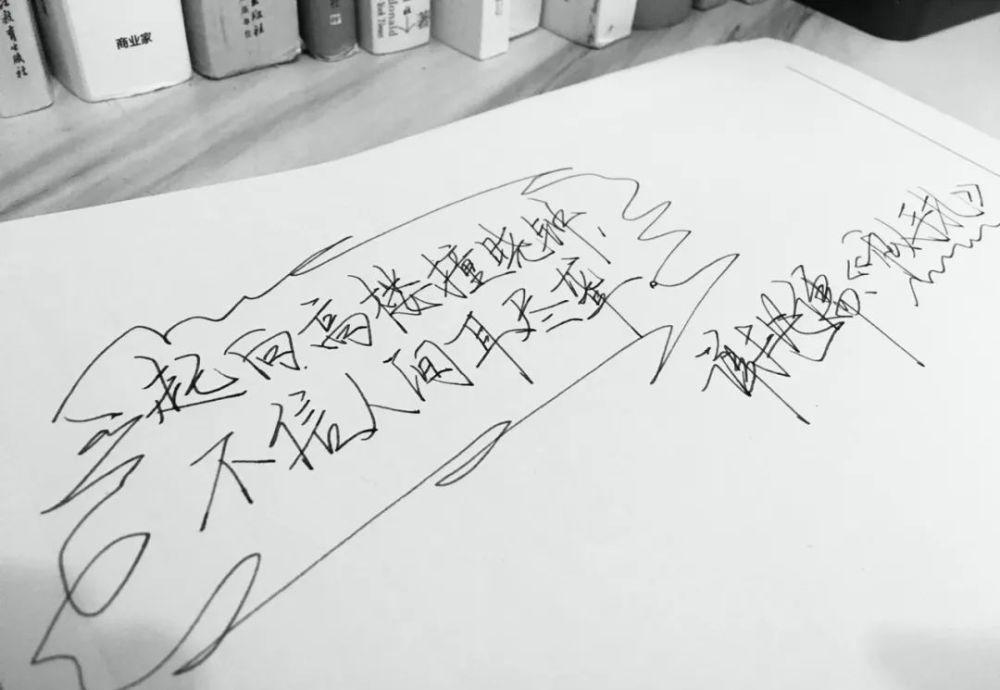

「起向高樓撞曉鐘,不信人間耳盡聾。」

我想試試看,究竟衆生是因自身無明而衆生,還是因我無明而将衆生視為衆生?