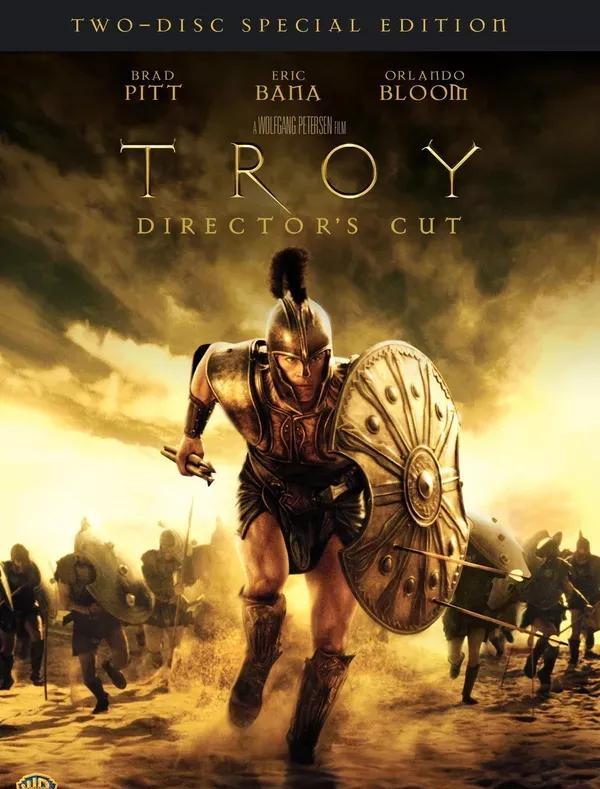

10.《特洛伊》Troy

《特洛伊》出自荷馬史詩《伊利亞特》,年輕的特洛伊王子帕裡斯受希臘國王之邀赴宴,卻迷戀上了國王的妻子海倫,遂将海倫帶回自己的國家。此舉引發了希臘諸國的憤怒,在邁錫尼國王阿伽門農的号召下,一支強大的聯軍浩浩蕩蕩向特洛伊挺進,随後進行了長達十年的漫長戰争,阿喀琉斯,奧德修斯,赫克托耳,各自為了榮譽和族人而戰。

古希臘的神話故事從來就不缺少英雄的故事。特洛伊之戰就是英雄之戰,阿喀琉斯為榮譽和年輕的表弟沖向敵人時,帕裡斯堅定的對海倫許諾時,當赫克托耳為了守護家族揮舞長劍時,他們的眼中都閃着英雄的光芒。

雖然說曆史是勝利者書寫的,但并非隻有勝利者才是英雄。

故事中并未出現諸神,導演沃爾夫岡·彼德森最大限度的讓戰争變得真實。阿喀琉斯的參戰,更多是無奈和使命感。他是海神之女忒提斯與人類英雄佩琉斯的兒子,是刀槍不入的勇士、心氣高傲的将領,同樣也是一個情感豐富的人。否則,就不會在普裡阿摩向他讨還赫克托爾屍體時心生憐憫。他是荷馬歌謠裡的寵兒,彼德森也同樣眷顧他。

這是一場人類之間的掠奪之戰,阿伽門農無限膨脹的想要占有特洛伊領土的欲望;帕麗斯無法自拔的愛上斯巴達王後海倫将其掠走的欲望,希臘人不掩飾自己的欲望。在熒幕上,《特洛伊》是一部戰争的史詩,雖然同原本的故事略有偏差,但揭示了戰争的本質就是人類的欲望,同時塑造出了一個個英雄,在他們身上有着人類最原始的力量和魅力。

9.《聖女貞德》The Messenger The Story Of Joan Of Arc

有人說,聖女貞德是法國的花木蘭。1337年,在歐洲曆史上爆發了一場曆時最長的所謂“百年戰争”。戰争雙方是法國和英國。1428年,英軍在占領了巴黎之後,傾注全力圍攻通往法國南方的門戶奧爾良城,形勢十分危急。當時,年僅十八歲的貞德确信自己是受上帝的指引來挽救法蘭西民族,她扮成男子,身披盔甲,毅然向查理王子請求參軍。1429年4月,貞德受命擔任解救奧爾良城的軍事指揮,率領6000多人,向英軍發起進攻。她英勇善戰,身先士卒,終于擊敗英軍,解除了城圍,扭轉了戰局,赢得重大勝利,是以人民尊稱她為“奧爾良英雄”、“奧爾良聖女”。當時法國的反抗鬥争正處于最低潮的時候,奧爾良戰役的勝利大大鼓舞了法國人民。

西方的群眾是有信仰的,他們尊重神,敬畏神,并遵循神的指引。對于那些生活在戰争水火之中的人們,擁有信仰意味着擁有一種活下去的勇氣。對于貞德,上帝一直與她同在。

8.《天與地》Heaven And Earth

“Everything happens for a reason”這句話在人們無法解釋自身命運的時候總會說起。這部電影從一個越南女孩Lee的一生講述着越南戰争帶給人們的毀滅,這裡并沒有說美國士兵同越南政府誰對誰錯的問題,而是從一個普通越南人的視角,揭示着戰争帶給人們的創傷與苦難。故事以一種自述的形式展開,1953年夏,美國入侵,自此Lee的平靜生活被打破,命運像一隻無形的大手,将Lee推向了未知的、苦難的未來。Lee的經曆是那段曆史的縮影,也是對戰争的控訴。戰争的最後,無論哪一方勝利,帶來的傷害都是雙方面的。

在短短十多年間,Lee遭遇許多,曾由于協助越共遊擊隊被政府軍進行逼供,轉眼間卻又被越共懷疑為内奸,更被越共民兵強暴;後來随母親到西貢一間富商家裡當傭人,卻因為愛上了主人并懷孕被趕。面對種種挫折,Lee還是沒有失去活下去的勇氣,依靠販賣私煙毒品維持自己和兒子的生活。片中Lee的爸爸曾對她說過:生命就是追随愛,也許憑籍着這種信念,Lee才沒有絕望,甚至她還能再愛。這部電影并沒有描寫大的戰争場面,但是“Different skin, same sadness”。

7.《亞瑟王》Who Was King Arthur

西元十二世紀,被吟遊詩人廣泛傳唱的關于亞瑟王的傳說。曾經統治英國的凱爾特民族在西元一世紀的時候被羅馬帝國所統治,曆經六世紀以後,日耳曼民族相繼入侵,其勢力漸趨衰微,終于被迫讓出英國王位。

傳說中,亞瑟就是在日耳曼民族入侵的這段時期裡面,以凱爾特人的英雄身份登場。他率領各部落在名為巴頓山之役的交戰中一舉擊潰屬于日耳曼民族一支的薩克森人,被視為中世紀英國著名的傳奇人物。但是,亞瑟的形象卻随着傳說故事的演進而不斷地變化,最後演變成為統治不列颠之王,成為将蘭斯洛特、崔斯坦等傳說中的騎士收于麾下的“圓桌騎士團”的首領,擁有至高榮譽的英雄。

“圓桌騎士”是騎士文化中較早的存在,是信義,英勇和忠誠的象征。電影中的亞瑟更像是一個具有浪漫主義的英雄,導演拍攝的幾場大戰都頗有特色,開頭的救駕戰,武士們各出絕招,非常有個性;中間的冰上狙擊,雖然有點理想化,但也算是頗有氣勢;結尾的大決戰場面壯闊,極具英雄主義,同題材的電影都有一個特點,那就是叙事性比較弱,不過宏大的戰争場面也是人們趨之若鹜的原因。

6.《角鬥士》Gladiator

在公元96年至180年,羅馬先後被5位賢明的皇帝統治,世稱“五賢王”,他們分别是涅爾瓦、圖拉真、哈德良、安東尼比約和馬可.奧勒留。在他們的統治 下,羅馬的疆土擴充到前所未有的地步,東起幼發拉底河,西至大西洋,南起北非,北至大不列颠的萬萬公民宣誓效忠皇帝并接受他的恩澤,無數珍禽猛獸被送到羅馬城的鬥獸場,奴隸被迫和它們搏鬥,以娛樂羅馬公民和貴族,顯示帝國的強大,同時震懾遠方的蠻夷和皇帝身邊的圖謀不軌者。

說到電影中打鬥的場面,在羅馬競技場上,奴隸們之間的打鬥根本無法被稱為戰鬥,更像是一群野獸互相撕咬供貴族娛樂消遣,不過這裡比影片開頭掃蕩日耳曼不落更像是一場戰鬥。這是講述一個帝國由盛轉衰的故事,一位賢明的君王比一位善戰的國王更能很好的引領一個民族。日耳曼人的侵略在這裡看起來并不是主要的,但卻是推動情節發展的重要力量。

馬可·奧勒留在《沉思錄》中說 “無意義的展覽,舞台上的表演,羊群,獸群,刀槍的訓練,一根投向小狗的骨頭,一點丢在魚塘裡的面包,螞蟻的勞作和搬運,吓壞了的老鼠的奔跑,線操縱的木偶,諸如此類。那麼,置身于這些事物之中,表現出一種良好的幽默而非驕傲,就是你的職責。”作為一位君王,更像是一個思想家,告誡着每一個理想主義者有任何遠離世俗生活的想法都是不負責任的,對待所有的庸常,我們的态度是“幽默”而非“驕傲”。

5.《亞曆山大大帝》Alexander

勝者的道路注定是孤獨的。當12歲的亞曆山大馴服了塞弗勒斯,當黑色神駿載着少年飛翔在馬其頓的大地之上,就注定了他的國土不會是從前人手中接過的那個馬其頓,他要去尋找一個和他相稱的帝國,亞曆山大創造了前所未有的帝國,但他從不滿足,他的帝國有疆界,他的夢想卻沒有終點。

他父親說“孩子,去尋找一個和你相稱的國家吧,馬其頓太小了。”于是他四處征戰,降服了希臘,摧毀了底比斯,使波斯滅亡,占領了埃及,攻破了印度,建立了前所未有的帝國,但他遠不滿足于此,他被稱為宙斯的兒子,但他實際崇拜的是那些英雄而不是希臘諸神,他向往赫拉克勒斯,阿喀琉斯,崇拜于他們的豐功偉績,他是一個征戰四方的戰士,也是一個帝王,他内心的恐懼一直跟随他,但他的渴望也一直跟随他,亞曆山大向往像那些名垂千古的英雄一樣征服那些遙遠的未知世界而不是像希臘神話中那隻有愛琴海的區域。

4.《四根羽毛》The Four Feathers

《四根羽毛》是A.E.W.Mason原著的一部英國文學名著,這是一個關于救贖的故事,1898年英國與蘇丹開戰,一名即将新婚的貴族軍官哈利在接到開赴北非的命名後,在出征的頭一天決定退役。這一舉動在民族主義高漲的英國上流社會掀起巨大波瀾。他的未婚妻和三位朋友一道,扔給他代表着恥辱和藐視的四根羽毛。

在2002版本的電影中,其重頭戲便是Abu Klea戰役的全程,在影片中英軍仍穿着他們的紅衫,而實際上此時的英軍已換裝卡其制服。許是為了劇情需要和虐心目的,影片中此戰的結果被改為英軍方陣被破,潰敗撤退,馬赫迪軍獲勝。文學作品中,作家使一些具體的物象賦予更為深沉的内涵。與其說是是哈利的逆襲記,我更想說他退出戰争隻是無法放開現在的幸福,他并非是一個懦弱的人,每天關注前線戰報,在目睹英軍的節節失利和不斷增加的傷亡名單時,被痛苦和内疚深深的折磨着,他感到自己必須為先前所犯的錯誤作出補償,他要幫助身在異邦的摯友們,洗清自己蒙受的恥辱,挽回自己丢失的名譽。前往蘇丹的路途遙遠,一個人并非能拯救一個國家,不過他可以選擇堕落,也可以選擇自我救贖。

3.《天國王朝》Heaven And Earth

故事發生在1184年,第三次十字軍東征時期,法蘭克鐵匠巴利安,因為受失散多年的父親召喚,也為了替自殺的妻子尋求救贖(在天主教教義中,自殺者是不能升入天堂的),來到了三教聖城――耶路撒冷。其間,父親亡故,他承襲了爵位和封地,并很快發現自己陷入了十字軍政治的漩渦。

中世紀的歐洲,是教士和騎士階層統治的“黑暗時代”,這個階層不僅壟斷了政治、經濟權力,還壟斷了文化權力,絕大多數普通群眾是文盲,連《聖經》也無法閱讀。失地的農民成為領主階層在經濟關系和人身關系上的附庸。 而那個時代的耶路撒冷則是幾大文明互相交融、自由開放的國際大都市,基督教、猶太教、伊斯蘭教在這裡和睦共存。可以想象,這個充滿财富和文明的“東方”理所當然地成為了歐洲人心目中一塊待割的肥肉,這就有了所謂的“十字軍東征”。在斯科特的眼中,那是一個“瘋狂的年代”。

影片中有一段對話堪稱經典:城下談判結束後,巴利安問薩拉丁:“耶路撒冷究竟有什麼價值?”薩拉丁回答說:“Nothing”,走出幾步之後,薩拉丁轉過身來,雙手豎起拇指,在胸前用力一揮:――“Everything”。《天國王朝》被很多人譽為史詩電影中最為成功的一部,電影忠于曆史,對戰術和技術的考證都很嚴謹。在這部電影中最壯觀最精彩的是一場圍城戰,更為難得的是影片并沒有停留在展現戰争的層面,在攻城塔向城牆緩緩靠近的時候,鏡頭掃過塔内年輕士兵稚嫩臉龐上的緊張表情,這張臉在下一個鏡頭塔門打開之後,守城方用火油和箭雨防守的時候會一直印在觀衆心裡。而在城牆缺口的那個鳥瞰鏡頭,當雙方從厮殺的士兵變為冰冷的軀體的一瞬間,色調也霎時由土黃色變為冷冽的藍色,這是少見的詩意化戰争鏡頭,使本片有了超越紛争的悲憫之心,有了一種博大和崇高的意味。

2.《勇敢的心》Brave Heart

蘇格蘭的風笛聲響起了,電影從講述開始,一個男人的聲音在此時響起:“我将為你們講述威廉姆華萊士的故事,英國的曆史學家們會說我在說謊,但曆史是由處死英雄的人寫的……”。我們常說曆史對于當時的人們而言就是當代史,自然故事的講述者會依照勝利者的意願書寫。什麼是勇敢?那些知道自己會勝利的人并非是勇敢的,而是那些明知自己力量與對方懸殊而放手一搏的人。“每個人都會死,但并非每個人都會活得有意義”。

華萊士是一個失去愛的人,之前一直在說人們是為了内心的欲望而發動戰争,那麼為了自由而戰的人則是為了守護内心。“FREEDOM!”是華萊士行刑前的最後一句呼聲,沒有什麼比失去愛更痛苦。電影中不乏戰鬥的場面,史特靈之戰是蘇格蘭與英格蘭之間一次有史有據的戰争,1297年9月11日,在這一天,裝備爛、訓練差的蘇格蘭布衣農民兵打敗了不可一世的英國皇家軍團,可以說是謀略,也可說是兵法。

片名的由來,傳說羅伯特.布魯斯死後,他的一個随從将他的心封裝在錫罐裡想帶去埋葬在聖地耶路撒冷。途經西班牙時正好碰到回教軍隊進犯,便義無返顧加入了抵抗戰争,就在即将取得勝利之際終于還是倒在了戰場上,死時懷裡依然揣着羅伯特.布魯斯之心。後世詩人對這個段子多有傳誦,并将羅伯特.布魯斯的心稱為勇敢的心,意指人們隻要懷揣着勇敢的心(精神、信仰),也會讓人變成勇士。

1.《指環王——雙塔奇兵》The Lord Of The Rings

《魔戒三部曲》應該是很多人的回憶,生活在夏爾的霍比特人,精靈王子萊戈拉斯,剛铎王朝的繼承人阿拉貢……一個個鮮活而又富有個性的人物被塑造,同時它也是一部魔幻的史詩之作。電影中的戰鬥場面雖然并不是依據史實拍攝,但是導演在戰争中融入了中世紀攻城戰的形式,來表現強獸人軍團同落汗和精靈聯軍之間的戰鬥。

聖盔谷攻防戰,從阿拉貢進入号角堡開始,到艾辛格的毀滅結束。依然是多線叙事,而且是三條線,當然最值得關注的一條還是号角堡的孤軍。我沒看過原著,但雙塔奇兵絕對是三部曲中最好看的一部。作為一段劇情這裡幾乎涵蓋了人類面對末日的所有心境。守方孤軍據險,裝備精良,同仇敵忾但充滿了孤注一擲的絕望。精靈的援軍如天神下凡,但終究也隻是杯水車薪。攻方數量充足、裝備粗陋但不計傷亡,最後用逾時代的兵器(火藥)炸開城牆取得優勢。當守方準備做決死沖鋒時援兵到來,白袍白馬的甘道夫那一刻恍如光明化身。于是戰局在這種激動的情緒下逆轉。

魔戒,是一種欲望的具象化,電影中山姆對弗羅多說:“這世上一定存在着善良,弗羅多,值得我們為之奮鬥到底。”是的,隻要我們足夠堅強。弗羅多不是一個勇士,不過他很善良,又足夠的幸運,命運總會讓我們驚喜。

每天推薦好電影

記得關注我哦