很多文章描述多爾衮是名将,其實多爾衮更多是個戰略家、政治家,跟名将扯不上。

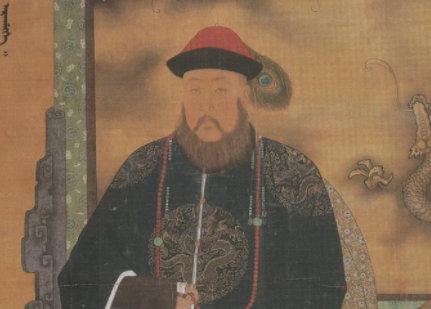

多爾衮,努爾哈赤第十四子,阿巴亥第二子。明萬曆四十年(1612年)出生于赫圖阿拉(今遼甯省新賓縣老城),人稱九王。清太宗皇太極去世後,擁立順治帝福臨繼位,帶領八旗定鼎北京,并基本實作統一。

想到這,很多人會認為他戰力爆表,一定是名将了,其實不然。自古名将的标準不一,但通常看其指揮的戰役結果,戰術水準,尤其野戰指揮水準,比如衛青、霍去病、李靖、李績等,無一不是。

多爾衮參與的戰争記錄:

敖穆楞大捷

天聰二年(明崇祯元年,1628年),多爾衮随其兄皇太極進軍蒙古察哈爾多羅特部。多爾衮有戰功,破敵人于敖穆楞,史稱敖穆楞大捷。具體情況如何呢?多爾衮部約兩萬人,被林丹汗四萬人追上,雙方野戰,最終多爾衮部損失兩千八百多精銳,明軍死傷高達五千三百多人,林丹汗損失六千三百多人。雙方幾乎沒什麼戰術,多爾衮部先幹掉虎尊炮陣地,然後就是絞肉大戰,後金屬于重步、重騎,林丹汗輕騎兵為主,但是“放風筝”戰術弓箭射不穿後金兵甲胄。從這些優勢上講,多爾衮的亮點就是先打亂敵人步炮協同,就這亮點。從結果講,以八旗兵優勢,這個戰損比的結果也很一般的。但結果是,皇太極賜給他“墨爾根戴青”(意為聰明的統帥)的美号。

入塞之戰

天聰三年(明崇祯二年,1629年),多爾衮跟從皇太極從龍井關突入明朝邊塞,與貝勒莽古爾泰等攻下漢兒莊,逼近通州, 接近北京。并且在廣渠門外大敗袁崇煥、祖大壽的援兵,又在薊州殲滅明朝山海關的援兵。天聰四年(明崇祯三年,1630年),攻打北京的大軍班師回朝,多爾衮與莽古爾泰先行,又大破明軍。這裡的亮點是,野戰政策先後采取進逼北京,集中優勢兵力圍點打援。此戰分隊指揮主要是莽古爾泰,更上層是皇太極指揮,多爾衮是莽古爾泰的協助戰術執行者。

大淩河之戰

由後金皇太極率領的五萬軍隊進攻明朝遼西大淩河城的戰争,這是皇太極定下的非常成功的戰略,對内他要在軍内立威,當時三大貝勒都反對千裡奔襲,皇太極力排衆議。前期鐵桶圍城,中期圍點打援,以戰促和,攻堅拔城,這些政策都非常成功,其結果是拿下大淩河,祖大壽第一次投降。多爾衮此戰也是打援的戰術執行者,記載:多爾衮、多铎、阿巴泰等将麻登雲、黑雲龍、孫祖壽等人分割包圍...。最後一次打援監軍道張春,開始還吃了虧,騎兵被張春火器戰車壓制,沒有扭轉。最後,皇太極采取以逸待勞,布滿紅衣大炮陣,等張春靠近大淩河的口袋陣之後,以逸待勞轟擊,最後皇太極親率騎兵收割,完事。整體來講,此戰多爾衮是戰術堅決執行者,沒有具體自己的指揮表現。

大淩河之後的入塞之戰,基本是帶着優勢兵力,入關掃蕩,如同收麥子,沒什麼亮點。

松錦大戰

大淩河之戰,圍點打援,以逸待勞戰術非常成功,皇太極吃到甜頭,在錦州繼續複制這套來圍錦州。當時錦州、松山、杏山互為犄角,本可互相支援,無奈後金鐵通包圍,錦州守将祖大壽向明廷報稱:“錦城米僅供月餘,而豆則未及一月,倘狡虜聲警再殷,甯錦氣脈中斷,則松、杏、錦三城勢已岌岌,朝不逾夕矣。”明廷命洪承疇領王樸、楊國柱、唐通、白廣恩、曹變蛟、馬科、王廷臣、吳三桂八總兵,步騎十三萬,援錦州解圍。洪承疇不敢冒進,駐紮甯遠,窺探錦州勢态。由于當時明朝财政困難,兵部尚書陳新甲主張速戰速決,催承疇進軍。崇祯十四年七月二十六日承疇在甯遠誓師,率八總兵、十三萬人,二十八日抵錦州城南乳峰山一帶。二十九日西石門之戰開打,多爾衮指揮,占據高點萬箭齊發,亂箭如雨,并投下大量滾石,更是用三十餘門紅衣大炮一齊發射,明總兵楊國柱率領所部攻打西石門,楊國柱中箭身亡,到此成績不錯。後來明軍調整戰術,利用交叉火力,在己方火炮支援下攻克了正紅、鑲紅、鑲藍三旗營地,後金炮營方才成軍,心理震懾力不夠,雙方在乳峰山戰事膠著,“清人兵馬,死傷甚多”,清軍失利,幾至潰敗。多爾衮此時以清軍鐵騎和步兵悉銳而出,猛攻明軍車營,忽略了炮兵所形成的交叉火力網,結果在猛烈的火力打擊下先勝後敗,成績難以及格。此戰,多爾衮炮兵準備不足,步炮協同差,沒有利用明軍高度依賴炮兵支援,怯于近戰的特點,發揮敖木倫戰争經驗,先幹掉炮兵陣地,再回頭收拾戰車,導緻潰敗。

至此眼看就要失敗之際,又是皇太極抱病救場,崇祯十四年八月十八日皇太極帶病急援,“上行急,鼻衄不止”,晝夜兼行500餘裡,到達錦州城北的戚家堡(遼甯錦縣齊家堡),緊緊包圍在松山一帶。洪承疇與清軍決戰于松山、錦州地區,皇太極秘令阿濟格突襲塔山,趁潮落時奪取明軍屯積在筆架山的糧草十二堆。明軍“因饷乏,議回甯遠就食”,決定分成兩路突圍,屆時“各帥争馳,馬步自相蹂踐”,總兵吳三桂、王樸等逃入杏山,總兵馬科、李輔明等奔入塔山。承疇等人突圍未成,困守松山城,幾次組織突圍,皆告失敗,不久“轉饷路絕,阖城食盡”,松山副将夏承德遣人密約降清,以為内應。崇祯十五年二月十八日城陷,總兵邱民仰、王廷臣、曹變蛟被殺,洪承疇、祖大樂兵敗被俘至沈陽,三月八日,祖大壽率部獻城歸降,清軍占領錦州。四月二十二日,清軍用紅衣大炮轟毀杏山城垣,副将呂品奇率部不戰而降,松山、錦州、杏山三城盡沒,至此松錦大戰結束。

山海關之戰

公元1643年(清崇德八年,明崇祯十六年),清太宗皇太極駕崩,福臨繼位,因福臨年幼,由多爾衮和濟爾哈朗輔政。多爾衮洞悉明朝連年與農民軍交戰,已呈土崩瓦解之勢,認為入主中原時機已到。順治元年正月,多爾衮以清帝名義緻書大順軍,提出協謀同力并取中原的政策,李自成未予理會。 四月初九,多爾衮以奉命大将軍統率滿、蒙、漢八旗軍十餘萬人,離盛京西進。十一日,至遼河,聞李自成大順軍于三月十九攻取京師,明朝已亡,遂采納明降将洪承疇建議,決意率兵經密雲、薊州一帶南下,直趨北京,由攻明轉為與李自成争奪全國的統治權。

恰在此時,來了個隊友——吳三桂。吳三桂退守山海關,李自成派唐通招降,吳三桂都準備好了,恰好碰到了劉宗敏這個豬隊友,把吳父吳襄抓住“拷掠”,搶了他愛妾陳圓圓,他于是頓改初衷,打着為崇祯帝複仇旗号,拒降李自成,還師山海關,襲擊唐通部,并且向多爾衮求援。

此時多爾衮就主動了,開始展現他精打細算,掐點行動的政治家本色。基本就是先作壁上觀,然後兩方疲勞再以精兵殺入定結局;再後來,以吳三桂為急先鋒沖,八旗殿後收割。吳三桂先是想“裂土酬謝”,自己做東,到最後發現自己是做客,執行剃發令,獲封“平西王”。基本上,多爾衮在此沒什麼軍事戰役戰術亮點。

這之後,更多是阿濟格,多铎統一過程,他們是主角,而多爾衮更多是坐鎮京師,協調後勤。

綜上可見,基本上多爾衮在軍事上,沒有太多的亮點,更多的是謀略、戰略的展現。除山海關之戰外,沒有單獨指揮過兩萬人以上的大規模戰争。單獨指揮的多數是分隊,戰術執行者,以絕對優勢兵力收割弱勢兵力,沒有多少拿的出手的戰役指揮成績,尤其是勢均力敵的野戰勝利,更沒有自己獨有的戰術應用,很難去和古代名将并列。