平劇三鼎甲——張二奎

劉新陽

◆ ◆ ◆ ◆

張二奎(1814—1864),原名張士元,字子英,成名後寓所名為“忠恕堂”。一般認為他是直隸衡水人(今河北省衡水市)。

張二奎幼年随先輩經商入京,曾入私塾讀書。二十多歲時,張二奎進入工部都水做經承,因酷愛平劇且嗓音洪亮,經常以票友的身份到和春班義務演唱,後因觸犯朝廷“凡在朝任職者,不得粉墨演劇”的規定而被革職。二十四歲時,他因生計而“下海”演出,方取藝名張二奎,從此成為職業平劇演員。

張二奎體貌軒昂、儀表英偉,更有一副“字字堅實,颠撲不破”的好嗓子,是以,在他“下海”後先搭和春班,一登台演出便備受觀衆矚目,從此聲名大噪。此後,張二奎又搭四喜班,不久成為了班裡的首席老生演員和領班人。鹹豐初年,張二奎離開四喜班,與大奎官(劉萬義)共同組建雙奎班。張二奎的橫空出世,使得他在北平劇壇的聲譽一度超過餘三勝和程長庚,是以,他在程長庚之前就曾被推選為“精忠廟”會首,由此可見,張二奎在當時北京戲曲界的影響。

平劇小百科

票友:相傳清代八旗子弟憑清廷所發“龍票”,為清廷宣傳,赴各地演唱子弟書卻不取報酬。後來票友一詞逐漸演變為喜愛演唱、演戲卻不以專業演戲為業的愛好者。但也有人認為,隻有參加票房活動的愛好者才能稱為票友。

票房:指戲曲、曲藝愛好者經常聚會、清唱、演戲的組織和場所。

下海:戲曲界把非職業演員(或票友)轉為職業演員稱為“下海”。

相傳,張二奎扮相雍容華貴、端莊豪氣,這使他擅長扮演帝王貴胄一類的老生角色。是以,他素以演老生王帽戲而馳名劇壇,尤為難得的是,票友出身的他,還兼演短打武生戲。他在演唱、念白的聲腔字音上,充分吸收了北京的語音特點,多用北京字音(内行稱之為“怯音”),一改徽調、昆曲、漢調等地域性語音,迎合了北方(特别是北京)觀衆的欣賞習慣,給人以吐字清晰,行腔樸素自然、樸實無華的感受,是以,赢得了大量年輕觀衆的追捧,這也是當時盛傳“年少争傳張二奎”的重要原因。張二奎還創造了重氣噴字的唱法,這也是梆子腔的演唱特點,如《打金枝》中唱到“把王催”就屬這類唱法,聽來幹淨利落,給人以痛快淋漓的藝術感受。時人詠謂:“四喜一句‘把王催’,三慶長庚也皺眉。憐他春台餘三勝,《捉放》完時饒《碰碑》。”一作:“四喜來個張二奎,三慶長庚皺皺眉。和春段二不上座,急得三勝唱兩回。”由此,可知張二奎當時受戲曲觀衆歡迎的程度。

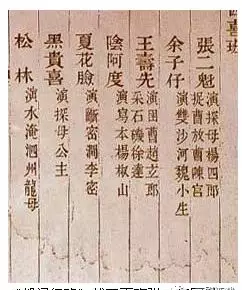

張二奎的常演劇目有《金水橋》、《打金枝》、《取成都》、《取荥陽》、《大登殿》、《回龍閣》、《桑園會》、《四郎探母》、《牧羊卷》、《捉放曹》、《五雷陣》、《惡虎村》等。因他開創的老生流派在字音上大量吸收京音,故而,由他創立的老生流派被稱為“京派”或“奎派”。張二奎的弟子傳人有同治年間著名武生俞菊笙、楊月樓,俞、楊二人曾有“忠恕堂文武雙璧”之稱。此外,在唱法上私淑“奎派”者還有許蔭棠、韋九峰、周春奎、劉景然等。原來,戲曲界一直認為張二奎卒于鹹豐十年(1860年),近年,經學者王政堯教授考證得出張二奎是在同治三年(1864年)才故去的。

程長庚、餘三勝和張二奎分别根據各自不同的藝術經曆與演唱特長,在平劇形成初期形成了平劇中徽、漢、京三個具有不同地域風格的藝術流派,是以,他們創立的流派既被稱為徽派、漢派和京派,又被稱為“程派”、“餘派”和“奎派”,這三位藝術家在改革徽戲、漢調,融合昆曲、梆子,最終促成平劇發生、發展過程中,都起到了舉足輕重的作用。當然,在平劇形成初期,北京戲曲舞台上出色的平劇演員并不止這三位,還有盧勝奎、王九齡、薛印軒等知名老生演員,他們對平劇藝術的發展同樣做出了不可忽視的貢獻。