蔣經國和鄧小平的緣分頗深。1925年,蔣經國乘船去莫斯科中山大學學習革命經驗和理論。鄧小平的第一任妻子張錫瑗和蔣經國恰好坐在一條船上。入學一個月後,鄧小平作為插班生和蔣經國做了同班同學。

鄧小平和蔣經國曾在一起暢談中國的革命和未來,那時候還是國共第一次合作階段,大家其樂融融,共商國是。蔣經國和鄧小平經常結伴晨讀學習俄語。蔣經國總稱呼鄧小平為“老大哥”,鄧小平後來回憶此時的蔣經國總說“學得不錯”。

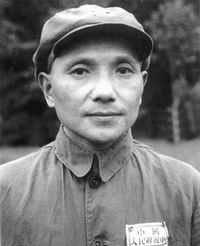

鄧小平

上課辯論時,蔣經國總是站在鄧小平這一邊。惹得很多國民黨黨員質問蔣經國:“你吃的究竟是共産黨的飯還是國民黨的飯?”蔣經國毫不猶豫地回答:“我吃的是蘇聯的飯!”鄧小平聽完哈哈大笑。

然而,1927年,蔣經國的父親蔣介石聯合汪精衛毫無征兆地大肆屠殺共産黨員。從這以後,蔣經國和鄧小平這兩個同窗好友站在了對立面,開始了幾十年的較量。

蔣經國跟随父親蔣介石敗走台灣之後,雙方依然在較量。蔣經國接替了父親的班子,鄧小平也接過了中央的班子,這對老友隔海較量,誰也沒有手軟。

直到1988年,蔣經國離世,鄧小平同志聽聞老友的離去說了九個字,這九個字,令人深思,無限遐想。

蔣經國和蔣介石

鄧小平究竟說了哪九個字?是何用意?

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="8">鄧小平和蔣經國的同窗歲月</h1>

十月革命的一聲炮響,給當時的中國送去了馬克思列甯主義,全世界無産者看到了希望。1921年中國共産黨正式成立,中華大地開啟了新篇章。

1923年,國民黨和共産黨提出進行合作,雙方為了共同的目标走在一起。共産黨幫助國民黨進行了改組,國民黨提出“聯俄、聯共、扶助農工”。這段時間算是兩黨的蜜月期,蔣經國作為蔣介石的兒子和鄧小平同志有了相識的機會。

蘇聯的莫斯科中山大學要吸收一大批中國青年過去學習革命理論。國共兩黨都認為這是個絕好的學習機會,派遣了一大批先進的積極分子前往莫斯科。這其中就有鄧小平和蔣經國。

此時此刻的蔣介石是希望和蘇聯方面搞好關系的 ,想得到他們的支援與幫助,就讓自己的兒子蔣經國也去莫斯科中山大學留學。

蔣經國隻有15歲,還是個熱血澎湃的少年。他參加了五卅反帝遊行,反對帝國主義對中國人民的迫害。也參加了反對北洋政府的遊行,被扔進監獄呆了兩星期。

當父親蔣介石告訴他,要送他去蘇聯學習社會主義革命時,他欣喜若狂。告别父親,帶着行李和九十多人同行去莫斯科。在這條船上,有個漂亮的女孩子張錫瑗,後來成為了鄧小平的第一任妻子。

鄧小平比蔣經國年長六歲,但看起來很年幼,個頭小,臉白白的,有書生的秀氣。鄧小平是後面跟着前往莫斯科的,比蔣經國入學晚一個多月。

鄧小平那時小有名氣,他留學巴黎時候和同志們創辦了宣揚共産主義的報刊,當了主編。很多同志讀過他主編的報紙,對他刮目相看。蔣經國也留意到了鄧小平,雖然鄧小平看着年紀小,但講話給人“高屋建瓴”“一針見血”的感覺。

鄧小平畢竟是親身體驗派,幹革命的經驗比稚嫩的蔣經國是多很多。蔣經國纏着鄧小平,鄧小平感覺他很友善,時常結伴學習。他們一起學習俄語,互相練習,兩個人學習的速度很快,進步很大。

蔣經國在中山大學的校報那裡當了編輯委員,鄧小平經常給校報投稿。兩個人一來二去,互相溝通進步思想。蔣經國問起鄧小平在法國幹革命的經曆,對鄧小平很佩服。

這個時候的蔣經國還沒有受到父親蔣介石的影響,他和鄧小平經常在學校參加辯論。按理說,蔣經國屬于國民黨,鄧小平屬于共産黨,但是蔣經國一直站在鄧小平這邊替鄧小平說話。

于是,有幾個國民黨黨員問蔣經國:“你吃的是共産黨的飯還是國民黨的飯?”蔣經國年紀雖小但頭腦機敏,顧左右而言他“我吃的是蘇聯的飯”。

鄧小平聽了哈哈大笑,刁難蔣經國的人也無話可說。可惜他們兩個人的同窗之情因為蔣介石走到了盡頭。

蔣介石扣押了四十多個共産黨員,還包圍蘇聯顧問的辦事處。這個消息傳到了莫斯科,在這裡學習的共産黨員和莫斯科中山大學的教員都無比憤慨。

蔣經國聽到這個消息很震驚,以他現在的年紀和能力,還不能左右父親的行為。但是蔣介石的行為确實牽連到了蔣經國。同學們對蔣經國和蔣介石表示憤慨,被同學們孤立了。

蔣經國找到鄧小平,他說:“我父親的行為我也不知道,他可能不是惡意的,同學們針對我,我很難過。”

鄧小平看着眼前的蔣經國如同看着一個小孩子,他緩緩開口,很認真地分析:“這次惡性事件足以表明你父親是反共反人民的,嚴重破壞了兩黨的合作程序。你父親做出這種事确實會連累到你,因為我們中國人的家庭觀念思想很重。雖然你不能選擇你的父親,但是你可以選擇你要走什麼路。我們每個人的家庭和出身都是無法選的,可是個人的路都靠自己走。如果你和你父親不是一條戰線上的,可以寫信給組織表明你的态度,用你的行動而不是你的寓言去表達你的想法,給人民個組織一個表态。”

聽君一席話勝讀十年書,鄧小平這番話兼顧情理,雖然他隻比蔣經國年長六歲,但是他對人情世故對人生之路的選擇對主觀能動性的看法以及家國觀念分析得頭頭是道。

不知道蔣經國究竟有沒有把鄧小平這番話記在心裡,我們每個人都不能選擇父母,但是我們可以選擇自己要走什麼路,我們的人生我們自己做主。

這個時候的蔣經國聽完鄧小平的話,佩服得五體投地,讓他心服口服。然而這次談話結束後,鄧小平被組織召喚回國。暴雨将至,戰士鄧小平回到了最危險的一線。

蔣經國找了鄧小平一個星期都沒有找到人影,問了教員才知道鄧小平回國了。他很難過,可是還是選擇繼續讀下去,等結業之後再回國找鄧小平同志叙舊。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="67">鄧小平和蔣經國幾十年的較量</h1>

蔣經國的想法很好,上完學再找鄧小平叙舊。可是他的父親不給他這個機會,發動反革命政變,國民黨當局露出了“青面獠牙”,張開血盆大口就要吞了那些手無寸鐵的共産黨員。

蔣介石在國内的暴行再次連累到了兒子蔣經國,但蔣經國這一次态度很明确,他跟着同學們一起大喊“打倒反革命蔣介石”!蔣經國是表明了自己的立場和态度,但是蘇聯當局對蔣介石的暴行極其不滿,把蔣經國扣留在莫斯科,不讓回國。

蔣經國在蘇聯的報紙上公開發表文章要與父親蔣介石劃清界限,聲稱回國要懲戒蔣介石的反革命行為。蔣經國這些行為并沒有成功讓蘇聯放他回國,但蔣經國永不言棄,申請加入聯共預備黨員,也成功入黨了。

蔣經國在這期間,跟随蘇聯特種部隊之父學習還接受了訓練,學習了遊擊戰,也學習了馬克思列甯主義。他學了很多,可惜後來都用在了如何對付共産黨身上。

1936年,雙十二事變之後,共産黨和國民黨進行第二次合作,聯合一起抗擊日寇。蔣介石方面與共産黨協商希望他們出面把自己的兒子蔣經國接回國,黨組織當時為了抗日大業答應出面斡旋,斯大林同意了。

抗日戰争中,四大家族大發國難财,消極抗日。解放戰争中,蔣經國和鄧小平徹底站在了道路的兩旁,仗劍互搏,最終蔣經國跟随父親蔣介石敗走台灣。蔣經國依然站在父親的背影下,看着父親發動白色恐怖,看着蔣介石幹擾解放的程序,看着父親殘殺愛國的吳石中将等先烈。

直到蔣介石年老病危不能繼續掌權,他才接過父親的權柄處理一些大事。時間定格在1973年,這一年,也是蔣經國老同學鄧小平複出的時候,命運再次讓他們站在了一起,雖然是隔着海峽。

鄧小平複出的第一任務是解決跟台灣的關系,用何種方式解放台灣。鄧小平同志也許是聽說了蔣介石已經病入膏肓不再處理大事的消息,認為老同學蔣經國不是個“冥頑不靈”的人。是以他提出:“目前這個階段,建議優先考慮使用和平的方式......”

鄧小平提出的這個方案被采納,也許選中鄧小平來解決這個難題,正是看中他和蔣經國曾經是同窗好友的關系。

鄧小平同志示意那些居住在大陸的一些原來國民黨的人給蔣介石、蔣經國寫信,私下發過去,公開也發表,表達他們想和台灣這邊接觸的想法。

蔣介石聽了不屑一顧,蔣經國也不屑一顧,而且蔣經國不知道是出于什麼原因居然作出了公開回複,但是這個公開回複并不是對着鄧小平說的也不是對着大陸說的而是對着《紐約時報》的記者說的,讓一個外國記者将他的回複釋出到全世界作為回複。

不愧是父子倆,總把中國人的家事搞得天下皆知、沸沸揚揚,還總是讓外人插手、幹預。蔣介石父子倆好像不明白,中國人的爸爸隻能是中國人,黑頭發黃皮膚。可是他們偏偏要“認賊作父”,把毫無血緣關系的人當做自己的“爸爸”,實在令人費解。

蔣經國一闆一眼地對美國記者說:“我們才沒有那麼愚蠢,和共産黨談判等于自殺。”

也不知道共産黨是怎麼他了,從1927年反革命政變到解放戰争,都是他父親為首的國民黨一手挑起來的,但是每次提起共産黨就好像他們這些加害者才是受害者一樣。三觀邏輯不同,很難講得通,完全活在自己的世界裡。

鄧小平和大陸的示好,蔣介石和蔣經國不僅不給個台階下反而表現得非常決絕。隻能說,蔣經國真的太不了解自己這位老同學了,對鄧小平同學一無所知。

蔣介石去世後,宋美齡和蔣經國找了個“傀儡”站在台前執行他們的意志,三年後,蔣經國從幕後轉到台前,支棱了起來。

鄧小平和蔣經國再次隔海展開了較量。蔣經國秉承父親蔣介石的方針“抱美國的大腿”,他在美國很多部門都有“自己人”,自以為可以掌控全局。

可惜蔣經國的眼光、格局真的比鄧小平差了不止一星半點,要知道是誰打赢了解放戰争?是誰打赢了抗美援朝?

答案呼之欲出,是以美國的尼克松苦苦找人傳話要去北京拜見毛主席,要和新中國恢複正常關系。能讓美國如此煞費苦心的隻能是中共上司的新中國了。

1978年,美國的卡特總統繞開蔣經國之間和鄧小平見面,進行中美建交協商。當中美建交的喜訊公布前12個小時,蔣經國在美國内部的熟人才把這個消息告訴他。蔣經國氣得大罵,感覺自己被耍了。

這隻能是蔣經國的一廂情願,美國要和大陸搞好關系,這是美國自己的事兒,美國總是幹預别國的事兒,何時會容忍别人幹預他們的事兒呢?卡特總統也不是故意繞開蔣經國,而是人家壓根不覺得需要知會,人貴在自知。

老同學鄧小平和美國卡特總統的這個秘密行為,讓蔣經國意識到“大勢已去”,時移世易,這個世界要徹底變天了。蔣經國一邊忍着怒氣,一邊高度注意老同學鄧小平的一舉一動。

然後等來的是大陸停止炮擊金門,且發表《告台灣同胞書》,表達了要進行國共第三次合作的意願。文書中公開喊話蔣經國。

蔣經國看完心動了,但他的心動不是因為鄧小平他們表現出來的善意,而是蔣經國認為大陸想和台灣進行經濟交流、文化較量和正常同行是因為台灣更富裕更成功,是以大陸都很羨慕。

蔣經國的自信可能真是遺傳的,要知道,大陸的改革開放是晚一些,但是以大陸的市場廣大和無限的潛力,一飛沖天隻是時間問題。可是台灣不論上看下看左看右看都隻是一個小島,生産力、消費力、對文化的輻射都是極其小的,就連香港和澳門都比不上。

但是蔣經國就是這麼自信,自信的好處是他覺得兩岸放開交流對台灣是利大于弊,而且可以提升大陸對台灣的好感度。

不得不說,鄧小平是真的了解自己這個老同學啊,所走的招數都能牽着老同學的鼻子走。不僅如此,鄧小平同志做事很到位,給面子又給裡子。

蔣經國慢慢同意了進行談判,讓時任新加坡總理的李光耀作為中間人。蔣經國通過李光耀了解大陸的狀況,鄧小平通過李光耀向老同學蔣經國問好。

蔣經國看着大陸的變化看着鄧小平的舉動,他覺得如果能夠合作,那麼“中國的未來,必定會有偉大的前途”。

然而在1988年,蔣經國去世。他的去世,讓國共第三次合作和談判的程序一下子攔腰折斷。局勢急劇變化,發生了意想不到的事情。鄧小平面對老同學的去世,他說:“可惜,經國死得太早了”。

這九個字,表達了鄧小平對大業即将完成但臨門一腳卻被懶腰斬斷的巨大的遺憾,也表現出鄧小平對蔣經國所寄予的厚望,他對這個老同學的了解其實遠遠超過蔣經國對鄧小平的了解。因為鄧小平的心态很平穩很客觀實事求是,但蔣經國一直活在自己的刻闆印象中。

蔣經國一直成長在父親蔣介石的背影下。蔣介石是可以為他撐住一片天,但是也間接折斷了蔣經國的翅膀。蔣經國遺傳了父親的識時務和能屈能伸,很能随波逐流。

接受過聖賢教育與西方教育的蔣經國未必不曉得什麼是民族大義,但是每個人都有自己的小算盤。當他站在那個靠近父親的位置上,很難不為眼前的功名利祿所動搖。小我與大我在不斷拔河,最終将自己鎖在了小我的世界裡。

蔣介石去世後,蔣經國在面對大勢面前,他是不阻擋的,識時務者為俊傑,何況自己也能占到便宜,名利雙收有何不可。

鄧小平也許正是看中老同學這一點,是以他在最後感慨,如果蔣經國多活很多年,未必不能有國共第三次的合作。蔣經國的投機本性不會使他錯過這個大好機會,雖然各自有各自的算盤,也未必是一條心,目的也未必一緻。但鄧小平同志看似有很強的信心可以起到主導和化整為零的作用,原本算盤早已備好,奈何,蔣經國的離去打亂了整個計劃。棋差一着,隻能重新再下。

倘若蔣經國多活幾年,鄧小平同志有信心完成全中國人民的夙願。鄧小平有這個能力,有這個雄心壯志,也有這個手腕。可是人算不如天算,“人自有沖天之志,非運不能自通”。

鄧小平同志将這個偉大的任務交給了後人,14億的大陸兒女都把這個任務記在了心裡。14億人的民意和夙願,沒有任何人任何外來勢力可以阻擋。勢不可擋,隻欠東風。華夏兒女必然要實作中華民族的偉大複興,讓全世界都看到東方巨人的重新歸位。