目前新媒體發展迅猛,傳播力強,這是好事。但網絡上的文章和手機上的資訊也良莠不齊,不能輕信。我不會在電腦上網,但在手機上也能看到不少關于魯迅的流言,涉及到政治、經濟、情感生活等諸多方面。比如說魯迅吹捧袁世凱,不罵蔣介石,與日本特務為友,跟共産文化決裂;又說魯迅日常生活奢侈豪橫,還說什麼魯迅跟東北女作家蕭紅關系暧昧。

這些,都是無稽之談。

袁世凱是個衆所周知的曆史人物,雖然不能說他一生中一件好事都沒幹過,但他最終是以賣國賊的身份被釘在曆史恥辱柱上的。辛亥革命之後,他曾擔任中華民國臨時大總統,1913年又正式出任民國大總統。但幹了兩年就想複辟封建帝制,把共和國的曆史車輪拉向後轉,做了83天的“洪憲皇帝”。為了取得日本帝國主義的支援,于1915年5月9日跟日本簽訂了《中日民四條約》。“民四”就是民國四年,即1915年。然而網上有人說,魯迅贊揚袁世凱的教育思想,認為他最尊重人才,最愛護知識分子。這種說法,完全得不到可靠史料的支撐。

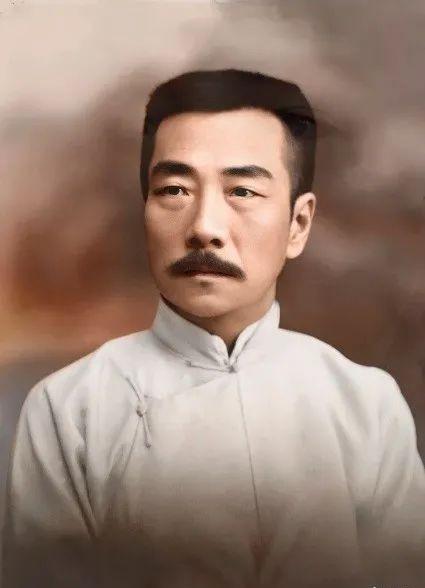

魯迅

大家知道,魯迅曾拜國學大師章太炎先生為師。太炎先生就是因為大罵袁世凱攘奪國柄的禍心而被袁世凱軟禁于北京龍泉寺,其女自殺,太炎先生親手寫了“速死”兩個大字,想盡快結束生命。在魯迅眼中,袁世凱是一個“假革命的反革命者”,他執政時期北京城裡充滿了“殺,殺,殺”的白色恐怖,隻見很多進步青年被秘密逮捕,卻從不見他們活着走出來。老舍的著名話劇《茶館》也印證了魯迅的記述,那時的确茶館裡都張貼了“莫談國事”的告示,因為飯店客棧等公共場所遍布了便衣偵探。至于說魯迅在賣國的“二十一條”上簽字,更是荒唐。魯迅不是外交官,哪有可能代表政府在對外條約上簽字。更何況“二十一條”是日本單方面提出的掠奪中國的條約,最後并沒有形成書面的外交檔案。

說魯迅文章中從未罵過蔣介石,也是似是而非的說法。魯迅是一個戰士,但反對赤膊上陣,主張“壕塹戰”。魯迅雖然沒有指名道姓地批判蔣介石,但一直批判蔣介石破壞國共合作、屠殺共産黨人的行徑,一直批判蔣介石“攘外必先安内”的賣國政策,甚至在《“友邦驚詫”論》一類雜文中拍案而起,痛罵“好個國民黨政府的‘友邦人士’!是些什麼東西!”試問,當時的作家當中,誰有魯迅這樣的勇氣?正因為如此,蔣介石執政之後,魯迅的雜文集和翻譯作品,基本上都成了禁書。這難道還不顯示出魯迅的政治立場嗎?

說魯迅與日本特務為友,指的是上海内山書店老闆内山完造。内山是一位基督徒,1917年在上海開書店,開始賣《聖經》,後來售社會科學類的書籍,中文版日文版都賣,僅馬恩文集就出售了350套。這書店一共經營了三十年,成為了中日文化交流的橋梁。魯迅說,賣書當然是要賺錢,但是不賣人血。說内山完造是日本間諜,這是八十多年前國民黨特務機關造的謠言,魯迅曾公開予以批駁。内山完造不僅不是日本間諜,而且多次掩護過魯迅、郭沫若、陶行知等進步人士。1927年蔣介石破壞國共第一次合作,郭沫若就曾在内山書店秘密會見了武漢國民政府總政治部上海分部的秘書李民治,随後在李民治家會見了周恩來,彙報了蔣介石在九江、安慶等地反共的情況。周恩來立即起草了《迅速出師讨伐蔣介石》的緻中共中央意見書,發動了“八一”南昌起義,郭沫若出任起義部隊的總政治部主任。因為内山完造有進步傾向,是以1937年8月曾經被日本警視廳關押,9月又被審訊關押,并沒收了随身财物。1950年,内山完造參與發起日中友好協會,1959年應邀參加中華人民共和國成立十周年慶典,在北京突發腦溢血去世。如今這位日本友人跟他的夫人一起合葬在上海萬國公墓(現改名為宋慶齡陵園)。魯迅結交的人當中有沒有成為特務間諜的人呢?當然有,最為人熟知的就是荊有麟。魯迅支援他辦過《群眾文藝周刊》。魯迅去世後,他參加了國民黨特務機構,新中國成立初期在南京被鎮壓了。人的思想是會有變化的,人群是會有分化的,這并無損于魯迅的日月之明。

至于說魯迅晚年跟共産文化決裂,恐怕是當下一些人一廂情願的想象。這件事比較複雜,如果有人關心魯迅對中國共産黨是什麼态度,對抗日民族統一戰線是什麼态度,對當時的蘇聯是什麼态度,我建議他們還是去看看魯迅當時白紙黑字寫出的文章。這些文章都收進了《魯迅全集》,查閱起來一點都不困難。至于如何評價則是另一回事,但曆史真相是任何人都改變不了的。

渲染魯迅晚年與共産文化決裂的人經常拿出來三個證據:

一,據魯迅當年培養的文學青年李霁野回憶。1936年4月,李霁野從英國歸國,到上海拜訪魯迅,談話中提到了一位共同的朋友馮雪峰。魯迅舉了一個例子,說明雪峰是一位誠實憨厚的共産黨人。1928年文壇發生“革命文學論争”時,創造社、太陽社的一些作家曾誤認為魯迅是“時代落伍者”。後期創造社和太陽社成員很多是年輕而政治上不成熟的共産黨員,是以魯迅問雪峰:“你們來到時,我要逃亡,因為首先要殺的恐怕是我。”雪峰連忙搖頭擺手說:“那弗會,那弗會!”然後彼此一笑。這顯然是魯迅的牢騷話,針對的是一些左傾幼稚病患者。跟魯迅聊天的馮雪峰是共産黨的重要幹部。糾正太陽社、創造社錯誤傾向的也是中共中央和中共江蘇省委宣傳部。

二,在1935年至1936年的“兩個口号論争”當中,魯迅曾嚴詞批評周揚等人像“奴隸總管”,“以鳴鞭為唯一業績”,但同時莊嚴聲明:“中國目前的革命政黨向全國人民所提出的抗日統一戰線的政策,我是看見的,我是擁護的,我無條件加入這戰線,那理由就因為我不但是一個作家,而且是一個中國人。”批評共産黨内某些人的不當言行,絕不等于反對共産黨整個組織。毛澤東講得很明白:“黨外有黨,黨内有派;無黨無派,千奇百怪。”是以絕不能把某個人或某個派别跟整個組織劃上等号。

三,有人還說,魯迅拒絕到蘇聯通路和療養,也是他跟共産文化決裂的标志。我認為,根本就不存在魯迅“拒絕”通路蘇聯這件事。1932年,蘇聯作家協會曾通過中國詩人蕭三邀請魯迅去蘇聯通路,魯迅欣然同意,并做了一些安排和準備,但由于右腳神經痛,恢複得很慢,未能成行。後來又有多次多管道邀請,均未能遂願。原因很多:其一,當年到蘇聯交通不便,要坐長途火車,路途十分辛苦,非魯迅身體所能承受。其二,魯迅1929年老來得子,一家三口遠行在語言和生活上有諸多困難。其三,魯迅認為他的陣地在中國,最初考慮在蘇聯待一兩年的想法不切實際。因為一旦離開中國,魯迅覺得自己就寫不出文章了。其四,敵人已經散布魯迅被金光燦燦的盧布收買的謠言,魯迅如去蘇聯正中他們的下懷。

有人可能不同意我的說法,認為魯迅不去蘇聯是因為斯大林在搞肅反擴大化。事實上,魯迅對蘇共黨内政治鬥争的情況并不清楚。蘇聯的肅反運動開始于1934年,但大規模擴大化是在1937年至1938年,那時魯迅已經去世。魯迅作品中對蘇聯和十月革命的肯定主要集中在兩點:一是人權的解放,即颠覆了農奴制,群眾成為了能支配自己命運的主人。二是生産力的解放,即十月革命後的蘇聯從農業國變成了工業國。以上兩點,至今也是判斷社會制度優劣的準則。

關于魯迅的日常生活,我曾根據魯迅夫人許廣平的回憶做過介紹,說魯迅生活是平民化的。比如喜歡吃農家炒飯,上海的蟹殼黃——這是一種南方燒餅,外焦黃裡松脆,狀如螃蟹。不愛吃魚,因為要挑刺,浪費時間。改善生活時喜歡煮點火腿肉。又說他在南京讀書時冬天無棉褲,靠吃辣椒取暖,養成了習慣,以緻吃傷了胃。這樣講對不對呢?當然對,都有史料依據。但最近在網上盛傳一篇文章,作者聲稱依據一份《魯迅家用菜單》,說魯迅在上海時期,家裡索性不開夥,一日三餐都是飯店的“進階外賣定制”,什麼粵菜,紹興菜,上海菜,基本不重複。看到魯迅“暴飲暴食”,一些年輕作家“簡直驚呆了”。還有人說,如果民國時期也排“作家富豪榜”,那魯迅絕對首席。這種說法不僅是斷章取義,而且是無中生有。

首先,這份家用菜單是許廣平1950年捐贈給上海魯迅紀念館的,共兩本,都無明确的年代。一本是從11月14日至次年4月5日。另一本從4月5日至6月1日。《魯迅家用菜單》是整理者添加的名稱,把時間确定為1927年11月14日至1928年6月1日也是整理者的推斷,其他年份并非沒有可能。

大家知道,一個人的一生中生活狀況是會發生改變的。少年魯迅因家庭由小康墜入困頓,生活條件自然不會太好,是以到南京讀的是免收學雜費的學校。那時南京冬天無暖氣,靠吃辣椒取暖是符合實際情況的。魯迅留學日本七年基本上靠官費生活,那時公派留學生的公費不算少,至少衣食無虞,但魯迅愛買書,甚至到德國去郵購,是以經常入不敷出,說自己“又窮落了”。歸國之後正好發生辛亥革命,政局不穩,工作收入也不穩。直到到北洋政府教育部任職之後才有相對固定的月薪,每月有二三百大洋。這月薪比上不足,比下有餘,應屬中等。不過北洋政府經常欠薪,是以魯迅把自己比喻為“精神上的财主,物質上的窮人”。魯迅在廈門和廣州都是匆匆過客,因廈門大學是愛國華僑陳嘉庚辦的民辦大學,雖然當時經濟不景氣,但教授的待遇相當高。1927年10月魯迅到上海定居,既不當公務員,也不當教授,靠稿費和版稅為生。多虧魯迅的朋友許壽裳幫助,托中央研究院院長蔡元培幫忙,給魯迅一個“特約撰述員”的名義,從1927年12月到1931年12月,這四年當中每月領三百大洋薪水,使魯迅一家三人得以在上海這座居不易的大城市能夠定居下來,踏踏實實寫文章。

1932年至1936年10月,魯迅專靠稿費生活。他在報刊發表文章标準是千字五至十元,這是當時的最高标準,但上海消費高,十元租不到一處小房間。魯迅的版稅“不能雲少,但亦僅夠開支”(1932年10月2日緻李小峰信)。版稅主要來自北新書局,從1912年5月至1936年10月的24年中,總收入應多達十二萬餘元。但北新書局經常拖欠版稅,差一點跟魯迅之間引發了一次訴訟案件。魯迅的收入除了要養活在上海的一家三口之外,還要贍養遠在北平的親屬,并幫助經濟困難的三弟以及幫助不少生活窘迫的進步作家,如蕭軍、蕭紅、葉紫……是以總體來看,魯迅雖然并不缺吃少穿,但跟生活“精緻”“豪橫”之間還是有極大差距。正如魯迅所說:“倘若取舍,即非全人,再加抑揚,更離真實。”(《“題未定草·六”》)更何況這兩本菜單上的菜肴究竟是多少人食用也沒有定論。如果這份菜單時間确定是1927年11月至1928年6月,那此時魯迅剛到上海,是否定居尚未決定,暫住在寶山路附近的景雲裡,是以多叫外賣,從不開夥。就餐者除魯迅夫婦外,還有三弟周建人一家,乃至周建人的同僚,多時是四家七口人共餐,是以這筆帳不能都記在魯迅一人頭上。再看菜單本身,至多也不過是雞鴨魚肉,并沒有什麼山珍海味,更談不上“暴飲暴食”。魯迅常年有胃病,怎能“暴飲暴食”呢?

有人還将魯迅的飲食狀況跟他弟弟周作人對比,說周作人晚年吃的是臭豆腐,喝的是玉米糊。這更是一種荒謬的對比,惡意的歪曲。新中國成立之後,周作人的身份雖然是文化漢奸,但仍然得到政府照顧,每月由人民文學出版社支付他三百元稿費。這三百元當時是進階幹部的工薪待遇。我大學畢業參加工作,月薪是54元,還要贍養家人。是以周作人屬特殊階層。文革時期周作人被批鬥,晚年身體又不好,吃臭豆腐、喝玉米糊是可能的,但那是特殊時期的特殊狀況。至今我也愛吃臭豆腐、喝玉米粥,并不能以此證明我食不果腹、水深火熱。

至于魯迅與蕭紅的關系,有些文章和文藝作品也将其暧昧化。事實上,蕭紅是一位東北流亡作家,1934年開始跟魯迅通信。魯迅曾為她的小說《生死場》作序。同年底,蕭紅跟她的情人蕭軍從青島到上海跟魯迅開始了交往。魯迅肯定她的創作才華,也欣賞二蕭身上的“野性”,即率真質樸。後來,蕭紅發現蕭軍有外遇,内心痛苦,常去魯迅家去傾訴,但魯迅有病,接待她的多半是魯迅夫人許廣平。魯迅對蕭紅的關愛,是導師對青年的關愛,是一種父愛兼母愛,也是對處于困境中的左翼作家的一種情誼。最近傳說一家拍賣公司把魯迅、許廣平贈送蕭紅的一顆紅豆拍賣了241500元,我就感到有些莫名其妙。如果這是一顆普通紅豆,或者是魯迅、許廣平送給蕭紅的玩物,那無論如何也拍不出這種天價。如果說許廣平把魯迅給她的定情物轉送給了蕭紅,那更是不可思議、有悖常理的事。魯迅在《而已集·小雜感》中寫道:“一見短袖子,立刻想到白臂膊,立刻想到全裸體……中國人的想象惟在這一層能夠如此躍進。”這句話的确道破了有些人的心理。

總之,我認為要了解曆史上那個真實存在的魯迅,應該以他白紙黑字留下的文本為主要依據,不能輕信那些道聽途說的奇聞轶事。

作者為魯迅博物館研究館員