清初四僧中,

弘仁要算是一個出家後與塵世脫離得最徹底的,

他涵養深厚,

出家後,

每日挂瓢拽杖,

芒鞋羁旅,

或長日靜坐空潭,

或月夜孤嘯危岫,

俨然一不食人間煙火的世外高人。

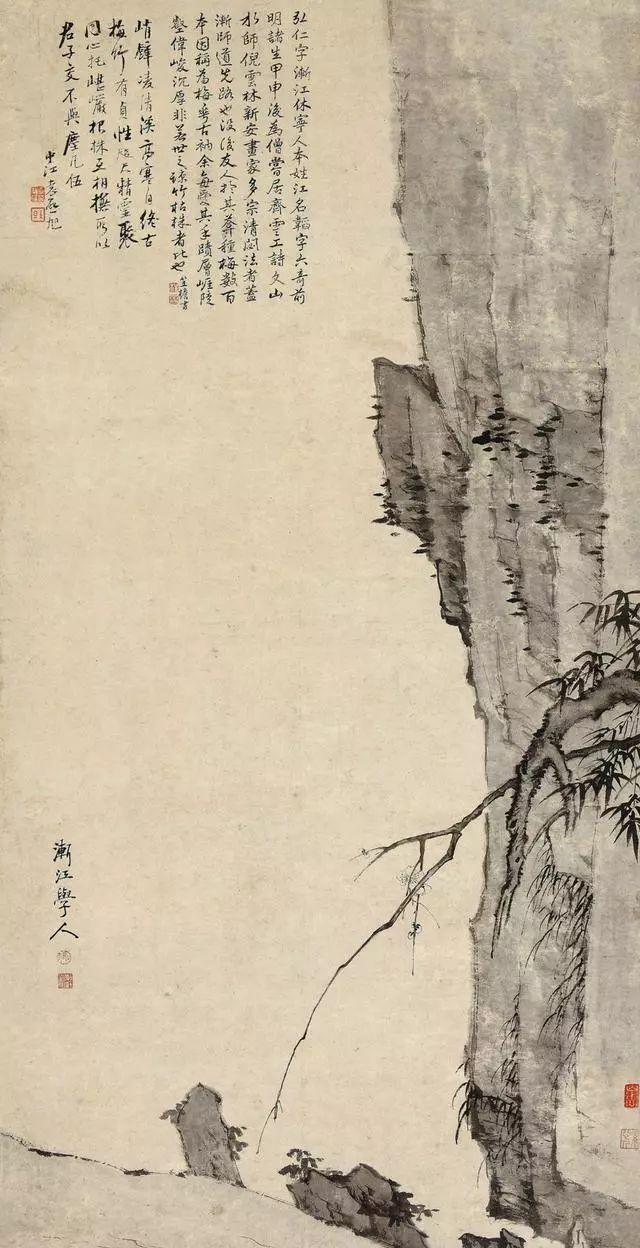

清 弘仁 峭壁竹梅

弘仁無疑是清初最富個性的山水畫家之一。他在繪畫上的成就及其特征不是簡單地用遺民繪畫、簡潔淡遠、疏淡冷寂等詞語可以概括的。他的藝術成就,是清初特定曆史時期的反映,是遺民情結、禅宗奧旨、山水性情、古風流韻與恬靜心态在畫中融為一體後的集中再現。作為新安畫派的開路人,其畫山水,層崖陡壑,偉俊沉厚,皴法喜用折帶皴,轉折方硬,筆路清晰,幹淡筆折帶皴,畫面簡淨峻峭。

清 弘仁 儗陸天遊筆意圖

弘仁山水畫筆墨精謹,格局簡約,雖師法倪瓒,但又能“于極瘦削處見腴潤,極細處見蒼勁,雖淡無可淡,而饒有餘韻”。弘仁雖繼承宋元,但又有鮮明的自家面貌。可謂取宋人精謹而去其刻劃繁缛,融元人筆墨而強其結構風骨,形成了自己剛正、平實、清醇、蘊藉的藝術風格。

清 漸江 秋山雙瀑

《秋山雙瀑》結構錯綜複雜,有别于漸江一般作品,與倪雲林“散淡蕭疏”更有天壤之别。由于疏密有緻、氣韻生動,故而并不迫塞,反而讓人感到絲絲入扣,引人入勝;恬淡靜穆,厚重而不失空靈。線條細潤圓勁,寓方于圓,轉折處蓄勢待發;濃淡幹濕,徐疾暢澀,随形而異,随意而施;真可謂“行于當行而不可不行,止于當止而不可不止。”奇松姿态清蒼,虬枝疏針;俯仰側偃,如立如行。山道迂回隐顯,小溪清澈有聲。設色淡雅,若有若無之間而清韻自在。清逸幽淡之氣溢于畫面,别顯出一派靜穆、幽曠而又隽永之意境,給人以品味無窮的審美感受。

漸江《秋山雙瀑》原為故宮博物院收藏,後故宮博物院以“清四僧”各一件作品與朱光換得南宋馬遠著名的《十二水圖卷》,此為其中之一件,彌足珍貴。

清 弘仁 溪山春霁

明清易代之時,為反清複明,漸江曾輾轉于福建群山之間,是個剛硬的漢子。終因複國無望投身空門,成了衆人仰慕的高僧。禮佛之外又潛心于畫,倔強的個性與黃山逋削的山骨相映發,淘洗出峭拔冷峻的筆墨。但岑寂之中,每每露出祥和淹潤的氣息,隐約可見他對世态人情的關注。《溪山春霁》寫的正是高寒過後,暖風乍起,山靈複蘇的景象,簡約粹厲而和氣熏人。對江南景物的贊歎之中,溢出了他入世的菩薩心腸。就象畫中的一泓春水,悄無聲息地洗滌着一代代讀畫人的身心。

畫上漸江說的“豐幹”,指的是歙縣豐溪之濱,漸師晚年經常逗留的地方,那裡有很多敬仰關心着他的朋友,故他有詩說道:“幾年未遂山居策,瓶笠還如水上萍。獨是豐溪可瞻戀,呵冰貌影墨零星。”“治先”應是他豐溪朋友中的一個,他另有一幅《群木一峰圖》墨畫贈這位居士,原為李初黎所藏,今不知所至,和大千舊藏的這幅都是真迹,且風格亦近,亦倪(雲林)亦黃(大癡),非倪非黃,全是他自家本色,應為同一時期作品。

清 弘仁 秋亭觀瀑

《秋亭觀瀑》(水墨絹本立軸,縱137厘米,橫805厘米)是弘仁35歲在俗時的作品,以冷靜鑄其魂魄,堅硬強其骨腱的風格,正是弘仁的典型面貌。那奇正雄強,瘦峭峻拔的點劃中,似乎可以感受到搏動的情緒、壓抑的力量,其格調有别于宋元諸家,亦不同于當時的畫家。弘仁之是以被公論為不易習仿,不單由于冷峭靜寂

得超乎常态,還在于畫家本人的性格難以相合。

以石濤比之,僅就藝術功底論,石畫也不及弘畫深厚精微,石濤常常恃才信筆,橫掃一氣,弘仁則一筆不苟,不急不躁。中國傳統繪畫以雍穆寬宏、外柔内剛的靜美為高深,動美則被視為淺躁,而石溪、八大、石濤多屬動美,惟弘仁獨臻靜境,此中高下,庶幾可知。

清 弘仁 斷崖流水圖

《斷崖流水圖》畫面左上有落款曰:“微風飏素秋,疏雨浣庭卉。抗言揆古今,揮杯未能已。丙申八月,過訪文玉先生,留飲書堂,漫為寫此,并系短句博教。弘仁。”由此便知此作作于順治十三年,是年弘仁基本上在歙縣,這一年他畫了很多畫。春日,他在好友程守的揭蝕庵中畫了《松石圖》卷給主人。此圖現藏北京故宮博物院。三月又在歙縣豐溪吳閑止的書舍中畫了一幅《雨後春深》山水軸送給舍主。此圖現亦藏于北京故宮博物院。他到黃山遊覽後,又到豐溪,為宜生居士畫了《雲根丹室圖》。此圖現藏香港何氏至樂樓。八月,他又畫了《斷崖流水圖》給文玉先生。天津藝術博物館藏有弘仁的山水軸,上書:“漸江學人畫寄伯行居士。”

此斷崖流水圖畫中前景是一畦水窪,枯藤雜樹翠竹交映其中,疏朗而空寂,數十步後過木橋,中景湖面曲折逶迤,水中有石,溪水跳蕩擊石,泠然有聲。擡眼望,忽見一瀑飛流而下,其勢甚急。這幅畫作反映了弘仁山水畫最典型的面貌。

此軸着錄于楊翰之《歸石軒畫錄》。其跋曰:“餘在京得漸江小幅,長三尺,闊一尺。……用漸江兩字白文印。石俱作礬塊,竹樹小山,斷崖流水,着小橋。不但惜墨,而且惜筆。看似枯寂,細玩之,神味耐人咀嚼。使雲林見之,必許其得第一義也。詩亦純乎魏晉,不作唐以後語。書則神似倪迂。僧之淡懷高志,可想見矣。”(詳見陳傳席着《明清中國畫大師研究叢書?弘仁》。楊翰(1812-1879),道光二十五年(1845)進士,考據金石,讨論書、畫、文詞詩歌,靡不精能。《歸石軒畫錄》刻于同治十二年(1873年)。

清 弘仁 秋崖長松圖

“幽深甯靜”是中國古代文人畫家常愛表現的一種意境,“靜”則是畫家恬淡、淵默時所流露出來的一種高貴氣息。朱熹在《大學章句》裡對“靜”字的解釋為:“靜,謂心不妄動。”《莊子》的“庚桑楚”篇亦說“正則靜,靜則明,則虛”。佛學中的《清靜經》則雲:“人能常清靜,天地悉皆歸。”因而“幽深甯靜”既有“出淤泥而不染”的儒家思想,又有“賢者澄懷味象”的老莊情懷,追求一種純淨、高潔、清淡的美,表達了古人在繪畫中的美學取向和創作境界。唐司空圖《二十四詩品》說得好:“神出古異,淡不可收。如月之曙,如氣之秋。”弘仁的《斷崖流水圖》所展現的正是這種“如月之曙,如氣之秋”的幽淡天真的審美意趣。

清 弘仁 1652年作 山水

該畫在構圖上參照了倪瓒的《秋亭嘉樹圖》,打破了傳統山水畫構圖中重巒疊嶂、内容繁密、景象廣闊的全景式構圖法,而采取棄繁就簡、平淡疏曠的單純結構,在倪瓒圖式的基礎上有所發展。畫面分近、中、遠三景:近景是礁石、小道、古樹、茅亭和帶有小波浪的緣岸湖水;中景是起伏變化的山巒丘崗---—整幅圖雖着墨不多,卻給人一種“疏處不見其缺,曠處不覺其空”的清新感覺,簡單數筆便寫出了弘仁平靜、閑适、野逸的心情,可見弘仁當時思慮澄澈、心無旁骛的心态,突出了“景以天真幽淡為宗”的創作理念,使人觀後能在煩躁的生活中安靜下來,達到甯靜緻遠的境界。

清 弘仁 豐溪秋色圖

此圖景物寥寥、簡潔曠達、筆墨新秀、蒼勁有力。作者畫山石以墨線勾勒、用水墨暈染,濃淡變化有緻,山石坡途以披麻皴和大、小斧劈皴互動為用。礁石壘疊,疏疏密密、大大小小,形成參差錯落的“礬塊”;遠處山丘多施以披麻皴,略加解索皴;更遠山峰則淡墨一抹,富有靈氣。作者畫樹亦有倪雲林筆意。樹的組合輔以曲線穿插,産生靜态的美。山石、樹木均以線性水墨變化為主,沒有過多的明暗和縱深感,使線性的皴法不規則,卻又展現出整體劃一和布局的完整,這是弘仁山水畫的獨到之處,也是弘仁深入大自然細緻觀察的結果。正如他自己所言:“敢言天地是吾師,萬壑千岩獨杖藜。夢想富春居士好,并無一段入藩籬。”(《畫偈》)弘仁作畫運腕沉着、一筆不苟,喜用側鋒、幹筆,多以方折線條勾勒,喜水墨而少着色,“于極瘦削處見腴潤,極細弱處見蒼勁,雖淡無可淡,而饒有餘韻”(清楊翰《歸石軒畫談》)。其所畫物象無不精妙獨到,既真且美,展現了一種空靈、蘊藉的詩意,難怪清代畫僧雪莊評弘仁的畫:“好過真景,妙了。

聲明| 圖文來源網絡,轉載此文旨在傳遞分享更多資訊之目的。原文不代表書藝公社觀點、立場以及價值判斷。如有關于作品内容、版權或其它問題,請于作品釋出後的三十日内與書藝公社聯系。

END

添加書藝公社小藝微信,