"惜秦皇漢武,略輸文采;唐宗宋祖,稍遜風騷。一代天驕,成吉思汗,隻識彎弓射大雕。"

在這句詞裡,毛主席對中國古代帝皇裡面非常出名的幾個皇帝,進行了獨到的評價。其實,除了上面這幾位皇帝外,毛主席還曾對曆史上的其他皇帝作過大量的評價。今天我們就挑一個毛主席非常喜歡的一個皇帝,來看看毛主席是怎樣評價的。

毛主席自從走出韶山沖來到長沙後,就愛上了讀史。每天都要讀二十四史,尤其喜歡讀裡面的帝王本記,從古代皇帝治理國家中,吸收經驗和教訓。然而大多數皇帝,比較平庸,隻有極少數的開國和中興皇帝才有建樹。

而在這些皇帝中,毛主席最欣賞的莫過于明朝開國皇帝朱元璋。這與朱元璋的農民出身有很大關系。同樣出身農民家庭的毛主席,與朱元璋的路十分相似。在面對時代的壓迫與不公後,兩人奮起反抗,走上革命之路。在有這樣強烈的認同感後,毛主席自然對朱元璋有着不一樣的感情。

《明史》是正史二十四史裡的最後一部,也是編修時間最長的一部史書,内容和文筆均屬上乘,深受讀史者的喜愛。毛主席自然也不例外,在二十四史裡,《明史》是他留下筆記最多,點評最多和體悟最多的。

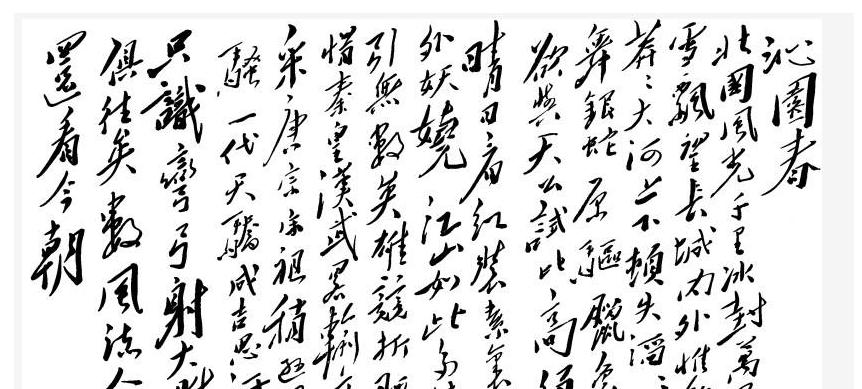

毛主席曾在一次談話中說:

"《明史》我看了最生氣。明朝除了明太祖朱元璋、明成祖朱棣不識字的兩個皇帝搞得比較好,明武宗、明英宗還稍好些以外,其餘的都不好,盡做壞事。"

這句話可視為毛主席對明史的整體印象和基本評價。而對于朱元璋的評論可謂最好。著名的明史研究大家吳晗在寫完《朱元璋傳》後,曾送給毛主席一本請求指教,毛主席對吳晗的《朱元璋傳》表示基本滿意,給出了一句話的批語

"朱元璋是農民起義領袖,是應該肯定的,應該寫得好點,不要寫得那麼壞(注:這裡指朱元璋的晚年)。"

《皇明祖訓》明洪武刻本

從這句話裡,可以看出毛主席是認為朱元璋總的來說是一個好的皇帝。

想要更好的了解毛主席對朱元璋的評價,就要先了解朱元璋的人物事迹。朱元璋是一個道地的農民,因為家裡窮,他便給地主放牛,後來又當了和尚雲遊四方。25歲時,參加起義軍,開始革命。40歲率領大軍掃蕩天下,建立明朝。

他的一生是非常傳奇和勵志的。然而一個人的成功靠的不是運氣,在朱元璋建立明朝的背後,是他睿智、多謀善斷的展現。在中國曆史上,朱元璋之前,有這樣經曆的惟有漢高祖劉邦一人。

劉邦劇照

朱元璋與劉邦一樣起身草莽,屬于那種不識字或識字不多的"大老粗",但正是這樣的"文盲"卻創造出了許多進階知識分子都望塵莫及的巨大功業,而曆史上許多滿腹詩書、才情卓越的人物如南朝陳國的陳後主、南唐的李後主、北宋的宋徽宗等即便子繼父業,登上皇位,也都落得個身敗名裂、凄然受辱的下場。

而經曆過清朝滅亡的毛主席對此深有感觸,他通過對比,得出了一個結論,不要小看"大老粗","老粗出人物"。

我們都知道毛主席在軍事指揮上用兵如神,如四渡赤水出奇兵擺脫國民黨的圍追堵截,抗日戰争中的經典十六字遊擊戰術等,然而很少有人知道,毛主席的軍事戰略思維很大部分是學習朱元璋的。

朱元璋雖然大字不識一個,卻善于從戰争中學習如何戰争,并且又能很快把學習出來的東西用于戰争,再加上他善于對事情做出判斷,是以在元末戰争中的表現比起漢末袁紹等眼高手低的人物不知要高出多少倍。

《明史》中這樣評價朱元璋"當其肇造之初,能沉幾觀變,次第經略,綽有成算",實非虛詞。這句話的意思就是,朱元璋能在剛剛接觸戰争的時候,就沉下心來去學習,然後計算謀略,最後成為卓越的軍事家。

毛主席對朱元璋這樣的能力給與很高的評價"自古能軍無出李世民之右者,其次則朱元璋耳"。在古代戰争中,漢以前"講究武德"的戰争暫且不談,自漢以後,唐太宗李世民可能是打出以弱勝強戰争最多的人,這一點也是極為符合毛主席的軍事思維的,因為初期的紅軍僅僅是"星星之火"。

而把朱元璋排在第二,主要是他宏觀的軍事分析和運籌能力深得毛澤東的贊許。這一點可以通過具體分析朱元璋和陳友諒的戰争可以看出。

朱元璋在平定中原之前,需要先解決盤踞在江南的兩股主要勢力,一個是陳友諒,一個是張士誠。在優先攻打那個勢力上,朱元璋手下出現分歧。有人建議他先打張士誠,因為張士誠的勢力範圍緊挨着朱元璋。

但朱元璋經過仔細分析後,決定先攻打陳友諒。在朱元璋看來陳友諒素來性格驕傲狂放,而張士誠謹慎器量狹小,兩者對比,他得出結論

"志驕則好生事,器小則無遠圖,故先攻友諒"。

果然,在朱元璋與陳友諒鄱陽湖決戰時,張士誠猶豫不決,不知道該幫助哪一方,最後索性不管,隻做壁上觀。等到朱元璋滅了陳友諒後,張士誠獨木難支,不久便為朱元璋所敗。

陳友諒劇照

朱元璋在後來回憶中說,當時如果先打張士誠,以陳友諒的性格,必然出兵與張士誠前後夾擊,在腹背受敵下,我必敗。這就是兩種不同的作戰計劃所帶來的截然相反的效果。後來在平定中原的過程中,朱元璋又制定了先山東、次河洛、後秦隴的作戰方針,順利地奪取了中原地區。

朱元璋的這種厘清主次、逐漸蠶食的戰略思想,給了毛主席極大的靈感。在毛主席指揮的戰争中,我們可以看出,他把李世民的"以弱勝強"和朱元璋的"次第經略"相結合,形成了"集中優勢兵力,各個殲滅敵人"的戰略原則。

在這樣戰略原則下,又不斷發展出"不要四面出擊"、"不打無把握之仗"等戰略思想。

似朱元璋、劉邦這種大老粗,往往心雄萬夫,膽氣超群,雖然沒有知識分子做事瞻前顧後、畏首畏尾的缺點,但僅靠膽氣也不足成事,如項羽等。

從某種意義上說,朱元璋繼承了劉邦知人善用的方法,把一群知識分子的謀略和計謀為自己所用。将劉伯溫、宋濂、朱升、章溢、葉琛等這些能人志士聚集在自己身旁,方才成就了大明王朝的百世基業。

1953年,毛主席與陳毅元帥到南京共遊紫金山時,陳毅元帥随口講了幾個當地關于朱元璋的傳說故事。毛主席也來了興緻,就開口講道

"朱洪武(注:明太祖朱元璋年号洪武)是個放牛娃出身,人倒也不蠢。他有個謀士叫朱升,很有見識。朱洪武聽了朱升的話'廣積糧、高築牆、緩稱王',最後取得了民心,得了天下。"

這裡面的意思,講的是在朱元璋勢力沒有發展成型的時候,他的謀士朱升勸他,先不要争奪天下,要先築牆防禦,積蓄力量,等到時機成熟,再圖謀天下。

後來的明成祖朱棣繼承其父志向,在面對北方少數民族時,先加修了長城,等到内政完備後,才主動帶領大軍進行北伐。這樣的思想深刻的影響到毛主席,在與國民黨對戰和抗日戰争時,根據地的發展正是如此。

到了70年代時,毛主席明确提出了"深挖洞、廣集糧、不稱霸"以及"備戰、備荒、為人民"兩個基本口号。

毛主席對朱元璋有着一種特殊的感情,對朱元璋的評價有着自己的主觀論斷。1948年,吳晗初次寫成《朱元璋傳》,将稿子送請毛主席閱正,正在指揮解放戰争的毛主席抽出時間仔細閱讀了書稿,期間還與吳晗深談了兩次。

朱元璋傳 吳晗

之後,毛主席在退還原稿時,附贈了一封寫給吳晗的信。信中說:"兩次晤談,甚快。大著閱畢,茲奉還。此書用功甚勤,掘發甚廣,給我啟發不少,深為感謝。有些不成熟的意見,僅供參考,業已面告。

此外尚有一點,即在方法問題上,先生似尚未完全接受曆史唯物主義作為觀察曆史的方法論。倘若先生于這方面加力用一番工夫,将來成就不可限量。

毛主席與吳晗在評價朱元璋的問題中存在差異,在毛主席眼中,唯物史觀就是人民創造的曆史,而朱元璋做為農民起義領袖,應當給與更高的評價。吳晗在寫《朱元璋傳》時,是以朱元璋來映射蔣介石的,是以毛主席才指出他沒有唯物史觀。

1964年,吳晗又對《朱元璋傳》做出了修改,并再次送給毛主席閱正。毛主席表示滿意,隻是認為,吳晗不應抓住朱元璋晚年的錯誤,而輕微否定朱元璋的功績。

朱元璋晚年猜忌心很重,錯殺了許多人甚至開國功臣,這一點引人诟病。毛主席認為朱元璋不是沒有過錯,隻是認為對朱元璋這位農民起義的領袖應采取基本肯定的态度。

除了以上對朱元璋的肯定評價外,毛主席對于朱元璋還有一些不好的評價。如朱元璋親自帶兵征伐武昌。毛主席認為朱元璋

"不令諸子孫統兵作戰,失策。"

容易導緻子孫坐享其成。

毛主席與朱元璋近乎相似的經曆,使得其對朱元璋了解更深,評價也是極為中肯,雖有過,但整體屬于明君,最主要的是在毛主席評價朱元璋時,沒有說其武功不行或者文治略差。這對于經常評價秦皇漢武、唐宗宋祖的毛主席來說,可是極為少見的。

參考資料

胡長明.博覽群書 以史為鑒:毛澤東評點大明王朝.史海回眸

楊建民.毛澤東與《朱元璋傳》[J].黨史博采(紀實版),2009,(第3期).

盛巽昌編著. 毛澤東與中國史書. 上海:上海辭書出版社, 2013.12.