哲學的黃金時代

三、 逍遙學派

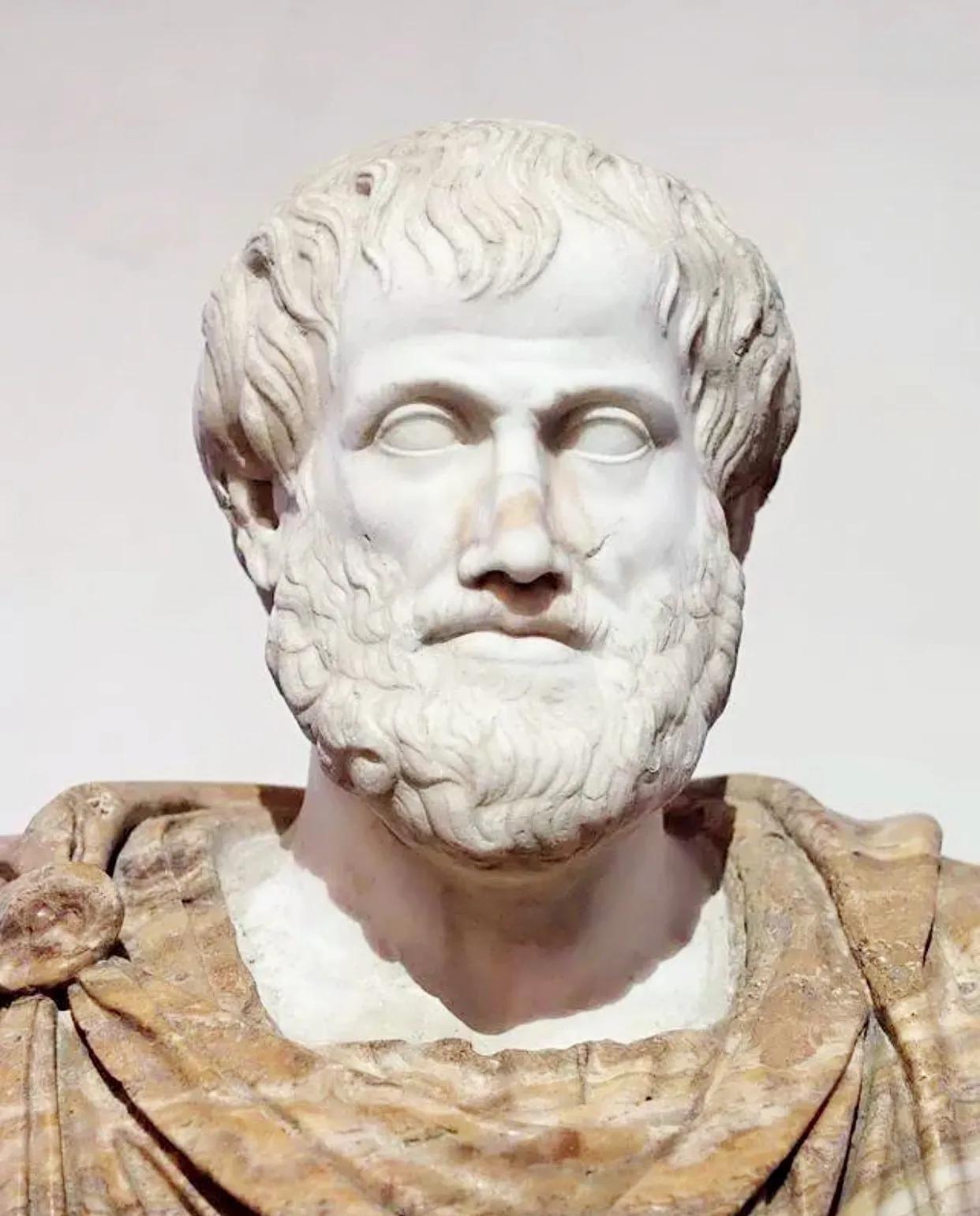

公元前366 年的一天, 柏拉圖人才濟濟的學園裡來了一位翩翩少年, 他那博古通今的才華一下子就把一班飽學才子給鎮住了, 連年逾花甲的大師柏拉圖也不得不對他刮目相看,立刻将他收為弟子。 這位沉默寡言、 舉止文雅的年青人就是日後希臘最偉大的哲學家亞裡士多德。亞裡士多德 (Aristotle, 公元前384—322) 來自希臘北部馬其頓王國的色雷斯, 其父是馬其頓王的禦醫。18 歲那年,他慕柏拉圖的大名南下雅典, 随其學習研究, 長達20 年之久。柏拉圖逝世後, 亞裡士多德不願在呆在學園裡, 便出去周遊列國。 一個偶然的機會, 亞裡士多德得到馬其頓王的賞識, 應召入宮, 做了13 歲的王子亞力山大的教師。 亞裡士多德的調教, 看來對這位性情粗暴、 兇猛如野獅一般的王子不起什麼作用, 雖然他有時候把亞裡士多德當作父親一樣來尊敬。 三年之後, 亞力山大繼承王位, 旋即率領大軍東征西讨, 統一了希臘各城邦, 建立了橫跨歐、 亞、 非三大洲的亞力山大帝國。 亞裡士多德對戰争擴張不甚熱心, 眼見自己的政治主張無法實作, 終于離開亞力山大, 回到了雅典, 創辦了名為呂克昂的學校, 從事教學和研究活動。

與當今填鴨式的課堂教育的最大不同是, 亞裡士多德喜歡在密林成蔭的小道上一邊散步, 一邊與弟子們暢談和讨論各種學術問題, 令人在悠然自得的心境中增長見識獲得學問。 後來人們是以把亞裡士多德的學派稱之為“ 逍遙學派” 。亞裡士多德在呂克昂學校度過了一生中最惬意的13 年,也為後世留下了上百部著作, 雖然有的史家認為其中有些書并非他寫的, 而是其弟子們整理出來的筆記和講義等, 但因都歸到他的名下, 且人們也無法考證, 是以隻好承認是他的著作。 他研究的領域非常之廣, 舉凡哲學、 美學、 邏輯學、 倫理學、 政治學、 曆史學、 修辭學、 實體學、 心理學、 天文學、生物學、 數學等無不留下他探索的足迹, 在許多領域都有所開拓和創新, 他是第一位系統地研究和整理形式邏輯的人, 對科學進行分門别類也是他的首創, 他也相當注重實驗, 曾派人分赴歐、 亞、 非三大洲進行科學調查、 收集大量動物, 并親自動手解剖制作成300 多種動物标本, 據此彙編成一本《動物志》。 亞裡士多德是前無古人、 後無來者的博學者, 當之無愧的百科全書式的人物。與理想主義者柏拉圖相比, 亞裡士多德是一個現實主義者。 他從不像老師那樣以神的使者自居, 他腳踏實地, 像普通人那樣結婚生子、 繁衍後代, 注重人倫秩序。 柏拉圖根本不把奴隸當人看, 一副大老爺的派頭, 亞裡士多德雖身為貴族子弟, 但對家中仆人和奴婢都很友善, 後來把他們統統都解放為自由人。 這種生活作風上的差別, 也許确與他們的思想上的差異息息相關呢。

亞裡士多德在柏拉圖的學園求學長達20 年之久, 人們很可能把這想象成為一段無憂無慮的快樂時光: 你瞧! 一位卓絕的思想大師與一個聰穎的高足弟子, 像一對恩愛的農家夫婦, 在繁花似錦的哲學園地裡攜手并肩共同耕耘, 真是多麼浪漫美妙的一幅畫景啊!然而, 現實情形正如我們中國人俗語所說的那樣:“ 一山容不得二虎” 。 你想想看, 兩個才智相當、 性情不同的天才果真能如膠如漆朝夕相處嗎?好在老師比學生年長近五十歲, 羽毛未豐的亞裡士多德, 仍能心平氣和地委身于聲名卓著的柏拉圖門下。 可咱們的老大師似乎就沒那麼客氣了, 不知是否他早已看出弟子腦後長有反骨, 對他時有嘲弄。 弟子剛進園時, 老師發現了他的蓋世之才, 确曾由衷地把他譽為學園的智星。 亞裡士多德花錢買書從來都出手大方, 家中藏書全希臘第一, 據說圖書分類原則便是他所創立的。 柏拉圖因之把他的住所稱為“ 讀書之家” , 看似稱贊, 實則挖苦弟子的書呆子氣。 柏拉圖晚年時, 兩位天才之間爆發了一場争吵。 為了争奪哲學的恩寵, 雄心勃勃的學生身上冒出了一股反抗自己精神父親的“ 俄狄浦斯情結” , 他暗示哲學的智慧絕不會随同柏拉圖一同逝去, 而年邁的大師則把弟子比喻為吸幹了母親的乳汁後就向其尥蹶子的小馬駒。

老師兩腳一伸魂歸天國之際, 弟子便雙腿一邁出了園門, 自立門戶、 南面而王去了。我們并不想說亞裡士多德是一個恩将仇報的忤逆弟子,事實上, 他對導師是很尊敬的。 他們的分歧不僅在于性情和才智等方面, 而且主要來源于思想上的差别。 他的一句名言導出了實情: “ 我愛我師, 我更愛真理” 。 追求真理的熱忱使其顧不得師生的情誼了, 而柏拉圖的仙逝則為其提供了展示自己才華的大好時機。 亞裡士多德的哲學首先啟端于他對柏拉圖學說的檢討和批判。“ 理念” 是柏拉圖哲學的核心概念, 亞裡士多德是以集中揭示了這個概念謬誤性。 為了說明事物存在的原因, 柏拉圖創造了“ 理念” 這種東西, 并且認定每一類事物都有一個理念, 無數種類的事物就無數種類的理念。 這種作法與阿那克薩哥拉的“ 種子論” 在方法論上是相近的。 這除了告訴人們,“ 種瓜得瓜, 種豆得豆” , 有其父必有其子, 每一事物因分有某一理念而得以存在以外, 絲毫沒有說明什麼東西。 引進一批與事物種類一樣多的理念無助于認識事物的原因, 反而會把事件搞得更糟, 正如在本來已經計算不清的一堆數目之外,又将這個數目擴大一倍一樣。 亞裡士多德認為, 哲學的任務本來是尋求事物存在、 運動和變化的原因, 但柏拉圖卻用理念論來堵塞了這種探索的道理。 再說, 認為事物都“ 分有” 理念而得以存在, 那也是毫無道理的。

事物都是具體的, 具有多方面的規定性。 例如一隻貓, 人們可以叫它 “ 白貓” 、“ 貓” , 也可以叫它“ 動物” , 甚至“ 物體” , 這樣按柏拉圖的說法, 這隻貓豈不是就分有了好幾個甚至無數個理念了嗎?另外, 理念是永恒不變的, 那麼不變的東西如何能導緻萬物的變化呢? 亞裡士多德一針見血地指出, 理念論的錯誤在于, 割裂了個别事物與一般概念的關系, 把一般概念 (共相) 虛幻地變成可以脫離具體事物而獨立存在的東西, 就仿佛在高樓大廈、 平房别墅這些具體的房屋之外, 還存在某種一般性的房屋那樣。既然指出了錯誤, 那就必須去糾正它, 亞裡士多德是以提出了他的實體說, 以取代柏拉圖的理念論。 實體是不依賴其他事物(例如理念) 而獨立存在的具體物, 即有形狀大小、重量體積的個體物件, 一隻貓、 一隻狗、 一個茶杯、 一個蘋果, 以及張三李四等等都是實體; 亞裡士多德又把具體和個别的事物稱為“ 第一性實體” , 而将人對這些實體的感覺(如色、 聲、 味等) 和概念(抽象的共性) 看作為第二性的東西、被派生的東西, 進而把概念歸結為不同于第一性實體的“ 第二性實體” 。 第二性實體(即概念) 不能脫離第一性實體而獨立存在, 它是從屬于後者的。

例如, “ 人” (第二性實體) 不能離開“ 蘇格拉底” “ 柏拉圖” (第一性實體) 這樣一些具體的人而存在。承認具體事物的第一性存在, 即不依賴任何其他東西而存在, 就是肯定了事物的自在性和整個世界固有的本然狀态。這種作法似乎已遠離了自泰勒斯以來那種尋求事物背後的本質(即本體) 的本體論思路, 而傾向于一種自然的唯物主義。然而, 第一實體的提出并不能滿足亞裡士多德深邃的理智追求, 他仍然要苦心孤詣地去探究事物的形成、 運動、 變化和滅亡的原因, 也就是要解釋第一性實體如何得以存在和變動的理由。 在他一頭紮進這個問題時, 他還是一個内因論者(即承認事物的自在自為和自動性) , 可當他自以為解決了問題而擡起頭來時, 他倏忽之間又變成了一個外因論者, 似乎又走回了他已經遠離的本體論的道路。亞裡士多德認定, 任何事物都必須具備四種原因才能形成和存在, 這四種原因是: 質料因、 形式因、 動力因和目的因。 例如, 人們在建造一座房子時, 首先必須有磚、 瓦、 沙、石、 灰和木料等原材料, 這便是質料因, 它是事物的由來和物因; 然後, 還需要有房子的設計藍圖, 即形式因或原型、 本因; 其次, 還得有房子的建設者, 這是構成事物的動力, 即動力因或事物變動的動力源; 最後, 不能沒有建造房子的目的, 即目的因, 事物之是以成的緣由。

在這四種原因中, 質料是消極被動的、 不定形的東西, 它猶如一塊剛從山上采回來的大理石料。 形式是積極的, 它能使質料從可能性轉化為現實性, 就像大理石料被雕成一個塑像那樣。 既然能動的形式是質料變為現實的推動者, 那它又成了動力因了, 同時它也是質料在這一轉化中所要追求的東西, 即所要實作的目的, 是以, 它便成為了目的因。 如此一來, 形式因、 動力因和目的因三者合一, “ 四因” 之中就剩下質料因和形式因這兩個最基本的原因了。質料因是事物的基礎, 缺了它事物無以構成, 恰如沒有磚瓦無法蓋房子那樣, 而形式則是事物的本質, 事物的性質由它決定, 就像設計圖紙決定樓房成品那樣。 事物形成過程就是由質料轉化為形式的過程, 同時也是由潛能變為現實的過程。 例如, 将泥制成磚、 便是質料 (泥) 轉變為形式 (有一定形狀的磚) 的過程, 在其中, 泥作為一種潛在的磚變成了現實的磚。 是以, 這個過程又表現為質料追求形式的過程,它在追求自己本質的實作。 當然, 亞裡士多德認為, 形式與質料的關系并非固定不變的, 而是相對而言的: 相對于磚, 泥是質料, 磚是形式; 但相對于房子, 磚是則是質料, 房子才是形式; 房子又是構成城市的質料……如此追溯下去, 豈不沒完沒了? 亞裡士多德可不想這麼飄忽不定, 他終于搬出一個“ 純形式” , 以截斷這種相對主義的思路, 給出一個最終的原因。

在質料追求形式的無窮系列的盡頭, 存在着一個沒有任何質料的形式, 它以世界萬物為質料, 又是萬物追求的最高目的, 它是一切形式的形式, 是以它便是“ 純形式” 。 純形式本身無所追求, 不變不動, 但它卻是促使萬物追求各自目的而運動的推動者—— 即第一推動力。 這樣一個玄乎的玩藝兒,說穿了就是神的代名詞。 這個“ 純形式” 看來與柏拉圖的“ 善” 的理念似乎隻有一步之遙了從批判柏拉圖的理念論開始, 最後走到純形式, 亞裡士多德也從樸素自然的唯物主義落入神學唯心論的窠臼, 将他引入這個泥淖的, 便是那條勾引過泰勒斯、 巴門尼德等人的尋求世界本原的形而上學思路, 希望找到脫離萬物而獨立存在的本體這種強烈的理智要求, 使他從萬物中抽引出了“ 純形式” 這個最一般性的概念, 後來為中世紀的神學家們大加利用, 以便證明上帝的存在。相對于柏拉圖的“ 靈魂回憶說” 認識理論, 亞裡士多德針鋒相對地提出了“ 蠟塊說” 的感覺認識論。 他批評了柏拉圖, 指出了知識并非天賦而來的, 不可能由回憶獲得, 而隻能來源于感覺, 感覺是認識的基礎。 人的心靈就象一塊“ 蠟塊” , 而事物就像一隻金戒指, 金戒指印在蠟塊上的印痕就是感覺。 然而, 感覺隻能感受事物的形式, 而不能認識事物的質料, 正如蠟塊上印的是金戒指的圖紋, 而不是金戒指本身一樣。 是以, 感性認識必須發展到理性認識, 隻有理性才能認識最普遍、 最一般的東西, 認識事物的原因。

不過, 正如前述, 由于他割裂了形式與質料, 是以, 他堅持認為, 正是因為感覺隻能觸及事物的形式而不能深入其質料, 是以人不可能認識事物本身。 顯然, 亞裡士多德這種唯物反映論是不徹底的, 甚至是自相沖突的。除了在本體論和認識論的建樹以外, 亞裡士多德在邏輯學、 政治學、 倫理學、 美學等領域也都作出了開拓性的貢獻,他被稱為“ 邏輯學之父” , 同時又是西方美學思想的創始者之一, 他所提出的“ 人是政治動物” 的定義及其政治學體系對西方政治學的發展具有重要的影響。 亞裡士多德作為一個古代思想的集大成者, 善于做兼收并蓄、 雜揉改制的功夫, 而他的性格也不急不忙, 言詞極有分寸, 從不為激情所左右, 是以我們對他所提倡的生活上的中庸之道, 便不會覺得奇怪了。亞裡士多德說過“ 中庸即美德” 這樣的名言, 他的倫理學就是圍繞着這個中心原則建立起來的。 何謂中庸? 既非過度, 亦非不足, 不多不少, 而居于兩個極端之間, 就是所謂“ 中庸” 的适度狀态。 亞裡士多德也把“ 中庸” 稱為“ 居間者” , 也就是數學中所指的中點。 當然, 它并不是以精确的數字計算出來的準确平均數, 而是一種依據不同對象的不同力量變化的一個變量, 要由具體的的力量對比情形而定。 如一個人吃一斤東西太多, 半斤又太少, 那麼要吃多少就得由他自己覺得适宜而定了。 中庸的東西因為是适度的, 是以總是好的, 生活中這樣的例子實在太多了。

譬如, 一個體形完美的人應該不高不矮, 不胖不瘦; 吃飯太飽了傷身, 太少了餓胃, 适中最好; 一支樂曲, 太激昂顯得粗暴, 太低沉又變得萎靡, 應該抑揚頓挫、 高低兼顧。 在道德生活上, 中庸更是應該提倡的美德。 憤怒、 恐懼、 快樂和痛苦之類激情太少或太多都不好, 一個有德的人應該懂得控制自己的情緒, 不要大悲大喜, 無所節制。 勇猛過頭便是魯莽, 膽氣不足又成怯懦, 唯有适中的勇敢才是美德; 同理, 過分的節制導緻禁欲,放任自流又淪為縱欲, 能适宜地控制自己的欲望和要求就是美德; 慷慨作為美德處于浪費與吝啬之間, 文雅在粗野與卑屈之間, 自尊則在傲慢與自卑之間, 等等。 總而言之, 惡行的特點是過度與不足, 而美德則表現為中庸适度。亞裡士多德認為, 中庸的倫理原則同樣适用于社會政治生活中。 例如, 由豪富者或者赤貧者掌握國家大權都不好, 隻有中産階級當政才能保持更好的平等。 富豪當政, 往往會專橫跋扈, 踐踏法律, 惘顧群衆生活, 容易淪為個人獨裁和暴君統治, 還可能因财富太多而招人嫉妒甚至謀殺, 緻使政權搖蕩不穩。 相反, 那些兩手空空的赤貧者, 無知識無教養, 隻适宜被人統治而不懂治理國家, 而且他們一旦手中有了權柄,很有可能用之于掠奪别人的财産, 或者演變為類同暴民專政那樣的極端民主政權, 使社會陷于混亂。 與這兩個階級不同,中産階級是最适宜掌握政權的階級。

他們人數最多、 力量最大, 既有知識教養, 又有适量的财産, 既不會産生過分的野心去侵吞别人的财富, 也不會因太富而被謀殺, 是以, 他們适宜作協調不同階級利益的掌權階級。 由中産階級掌權, 既可防止暴君出現, 又可避免陷于極端民主化, 能得到窮人和富人的首肯, 使國家穩定昌盛。 這種政治理論顯然出自亞裡士多德身處其中的中等奴隸主的立場。 不過, 在當時似乎并不曾實作, 倒是在當代一些發達國家普遍地出現了中産階級掌權的現象。 這恐怕也是亞裡士多德始料不及的吧!其實, 遠在亞裡士多德之前, 中庸之道作為一種倫理原則雖然還沒有明确提出來, 但它所蘊含着的和諧的觀念卻早已是希臘思想的一種傳統了。 公元前7 世紀的“ 七賢人” , 是古希臘早期最高智慧的象征, 他們在德爾斐的阿波羅神廟上就刻下了“ 物極必反” 的箴言, 進而奠定了中庸的傳統。 赫拉克利特強調對立面的統一與和諧, 也滲透了這種傳統, 畢達哥拉斯、 蘇格拉底和柏拉圖等人也都相當重視和諧的觀念,事實上也都遵循着這種傳統。 亞裡士多德從傳統中提煉出中庸之道的倫理原則, 使人們能更明确地把握住它的思想精髓。中庸的道德理想也是古代中國道德哲學的重要原則, 孔子之孫子思就作有《中庸》 一書, 是以, 當西方哲學在近代傳入中國之時, 學者們便順理成章地把亞裡士多德的原則翻譯為“ 中庸之道” 。

作為弟子, 亞裡士多德雖然繼承了老師不少的東西, 但他的思想卻有許多與柏拉圖是大相徑庭的, 如果說後者是個理想主義者, 那麼前者便可算作為一個現實主義者。 文藝複興時的大畫家拉斐爾創作了一幅名為“ 雅典學派” 的名畫。 柏拉圖和亞裡士多德是整幅畫的中心, 一群弟子環繞着他們, 柏拉圖左手拿着他的著作《蒂邁歐篇》 ①, 右手直指蒼穹; 亞裡士多德則右手向前平伸, 左手握着自己的名作《倫理學》。 柏拉圖的形象表明, 他所追求的真實世界在天上, 在觀念界中,他手中所拿之《蒂邁歐篇》 象征着他的宇宙論對西方的深遠影響, 其兩重世界的劃分在歐洲思想中打下了深刻的烙印。 亞裡士多德平伸的右手, 意味着他認定真實的世界就是人們腳踏其中的平實世界, 而非遙遠而深不可測的觀念界, 而《倫理學》 一書則表明, 他更關心具體生活中人的道德問題。盡管如此, 亞裡士多德的系統在中世紀時還是與柏拉圖的思想一樣, 被神學家們搬來論證基督教的教義。

他的“ 第一推動者” 被證明為就是上帝, 他的“ 目的因” 用以解釋神創天地的目的, 而他的邏輯學則成為教父們進行嚴密而繁瑣的論證的有力理論工具。 作為希臘文化的集大成者, 亞裡士多德不僅融彙貫通了前此哲學家的許多學說, 形成了自己空前絕後的理論, 而且在各門具體科學的研究中也作出了不少開拓性的貢獻。 是以, 他對西方學術思想的影響是無與倫比的。 在他死後長達1000 多年的時光裡, 他的權威幾乎與基督教教會的權威一樣不庸置疑, 這又使他在許多方面構成科學和哲學進一步發展的障礙, 自公元17 世紀以來, 幾乎每一種知識的進步都必定從攻擊亞裡士多德的某種學說而起步。 這恰恰應驗了這樣一句箴言:“ 一個天才的出現往往會窒息數代人的思考。” 可不是嗎? 亞裡士多德這個偉大的天才, 竟令歐洲文化匍伏在他思想的陰影之下長達兩千年之久, 直至近代才出現大約可與他匹敵的哲學家。