哲学的黄金时代

三、 逍遥学派

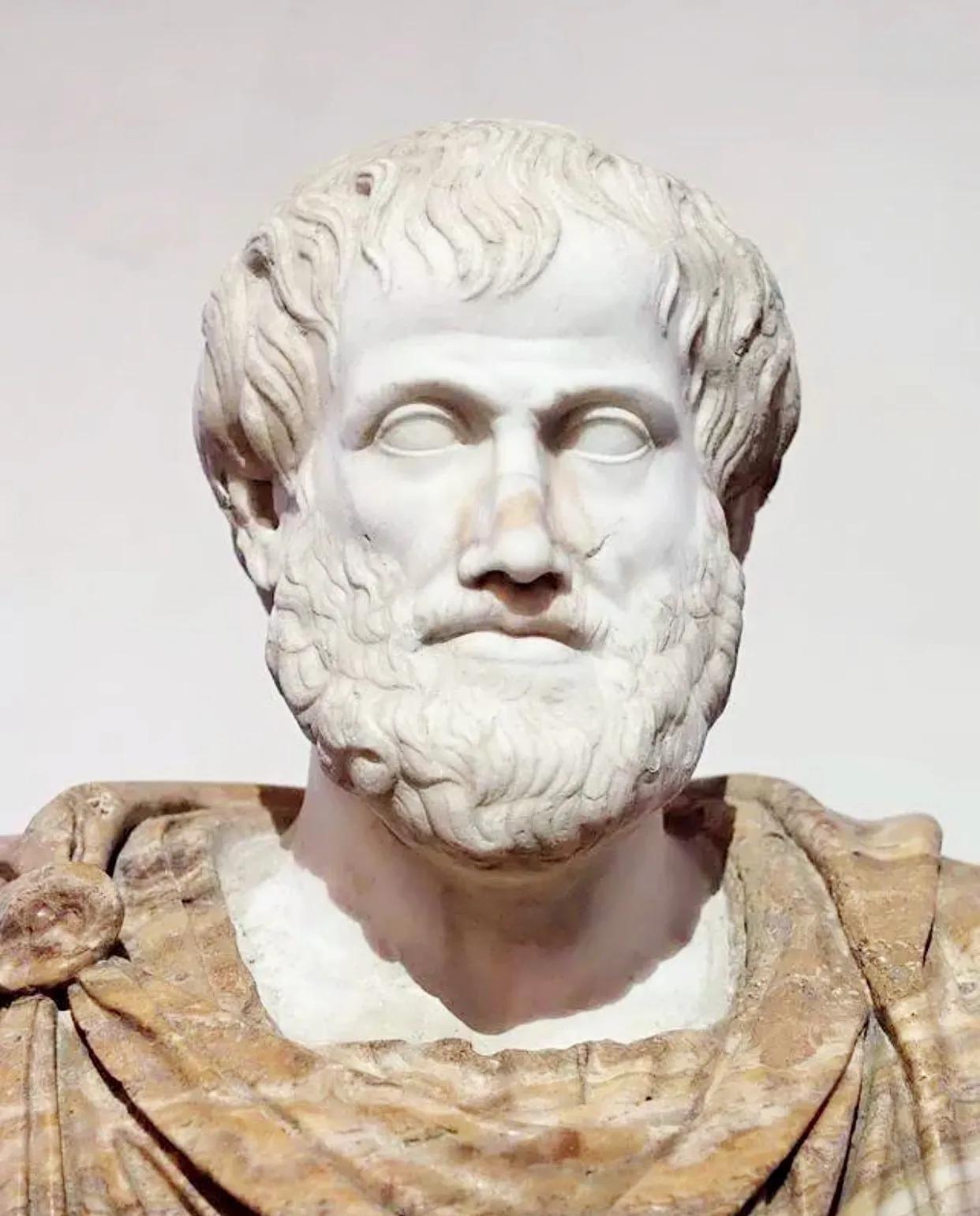

公元前366 年的一天, 柏拉图人才济济的学园里来了一位翩翩少年, 他那博古通今的才华一下子就把一班饱学才子给镇住了, 连年逾花甲的大师柏拉图也不得不对他刮目相看,立刻将他收为弟子。 这位沉默寡言、 举止文雅的年青人就是日后希腊最伟大的哲学家亚里士多德。亚里士多德 (Aristotle, 公元前384—322) 来自希腊北部马其顿王国的色雷斯, 其父是马其顿王的御医。18 岁那年,他慕柏拉图的大名南下雅典, 随其学习研究, 长达20 年之久。柏拉图逝世后, 亚里士多德不愿在呆在学园里, 便出去周游列国。 一个偶然的机会, 亚里士多德得到马其顿王的赏识, 应召入宫, 做了13 岁的王子亚力山大的教师。 亚里士多德的调教, 看来对这位性情粗暴、 凶猛如野狮一般的王子不起什么作用, 虽然他有时候把亚里士多德当作父亲一样来尊敬。 三年之后, 亚力山大继承王位, 旋即率领大军东征西讨, 统一了希腊各城邦, 建立了横跨欧、 亚、 非三大洲的亚力山大帝国。 亚里士多德对战争扩张不甚热心, 眼见自己的政治主张无法实现, 终于离开亚力山大, 回到了雅典, 创办了名为吕克昂的学校, 从事教学和研究活动。

与当今填鸭式的课堂教育的最大不同是, 亚里士多德喜欢在密林成荫的小道上一边散步, 一边与弟子们畅谈和讨论各种学术问题, 令人在悠然自得的心境中增长见识获得学问。 后来人们因此把亚里士多德的学派称之为“ 逍遥学派” 。亚里士多德在吕克昂学校度过了一生中最惬意的13 年,也为后世留下了上百部著作, 虽然有的史家认为其中有些书并非他写的, 而是其弟子们整理出来的笔记和讲义等, 但因都归到他的名下, 且人们也无法考证, 所以只好承认是他的著作。 他研究的领域非常之广, 举凡哲学、 美学、 逻辑学、 伦理学、 政治学、 历史学、 修辞学、 物理学、 心理学、 天文学、生物学、 数学等无不留下他探索的足迹, 在许多领域都有所开拓和创新, 他是第一位系统地研究和整理形式逻辑的人, 对科学进行分门别类也是他的首创, 他也相当注重实验, 曾派人分赴欧、 亚、 非三大洲进行科学调查、 收集大量动物, 并亲自动手解剖制作成300 多种动物标本, 据此汇编成一本《动物志》。 亚里士多德是前无古人、 后无来者的博学者, 当之无愧的百科全书式的人物。与理想主义者柏拉图相比, 亚里士多德是一个现实主义者。 他从不像老师那样以神的使者自居, 他脚踏实地, 像普通人那样结婚生子、 繁衍后代, 注重人伦秩序。 柏拉图根本不把奴隶当人看, 一副大老爷的派头, 亚里士多德虽身为贵族子弟, 但对家中仆人和奴婢都很友善, 后来把他们统统都解放为自由人。 这种生活作风上的区别, 也许确与他们的思想上的差异息息相关呢。

亚里士多德在柏拉图的学园求学长达20 年之久, 人们很可能把这想象成为一段无忧无虑的快乐时光: 你瞧! 一位卓绝的思想大师与一个聪颖的高足弟子, 像一对恩爱的农家夫妇, 在繁花似锦的哲学园地里携手并肩共同耕耘, 真是多么浪漫美妙的一幅画景啊!然而, 现实情形正如我们中国人俗语所说的那样:“ 一山容不得二虎” 。 你想想看, 两个才智相当、 性情不同的天才果真能如胶如漆朝夕相处吗?好在老师比学生年长近五十岁, 羽毛未丰的亚里士多德, 仍能心平气和地委身于声名卓著的柏拉图门下。 可咱们的老大师似乎就没那么客气了, 不知是否他早已看出弟子脑后长有反骨, 对他时有嘲弄。 弟子刚进园时, 老师发现了他的盖世之才, 确曾由衷地把他誉为学园的智星。 亚里士多德花钱买书从来都出手大方, 家中藏书全希腊第一, 据说图书分类原则便是他所创立的。 柏拉图因之把他的住所称为“ 读书之家” , 看似称赞, 实则挖苦弟子的书呆子气。 柏拉图晚年时, 两位天才之间爆发了一场争吵。 为了争夺哲学的恩宠, 雄心勃勃的学生身上冒出了一股反抗自己精神父亲的“ 俄狄浦斯情结” , 他暗示哲学的智慧绝不会随同柏拉图一同逝去, 而年迈的大师则把弟子比喻为吸干了母亲的乳汁后就向其尥蹶子的小马驹。

老师两脚一伸魂归天国之际, 弟子便双腿一迈出了园门, 自立门户、 南面而王去了。我们并不想说亚里士多德是一个恩将仇报的忤逆弟子,事实上, 他对导师是很尊敬的。 他们的分歧不仅在于性情和才智等方面, 而且主要来源于思想上的差别。 他的一句名言导出了实情: “ 我爱我师, 我更爱真理” 。 追求真理的热忱使其顾不得师生的情谊了, 而柏拉图的仙逝则为其提供了展示自己才华的大好时机。 亚里士多德的哲学首先启端于他对柏拉图学说的反省和批判。“ 理念” 是柏拉图哲学的核心概念, 亚里士多德因此集中揭示了这个概念谬误性。 为了说明事物存在的原因, 柏拉图创造了“ 理念” 这种东西, 并且认定每一类事物都有一个理念, 无数种类的事物就无数种类的理念。 这种作法与阿那克萨哥拉的“ 种子论” 在方法论上是相近的。 这除了告诉人们,“ 种瓜得瓜, 种豆得豆” , 有其父必有其子, 每一事物因分有某一理念而得以存在以外, 丝毫没有说明什么东西。 引进一批与事物种类一样多的理念无助于认识事物的原因, 反而会把事件搞得更糟, 正如在本来已经计算不清的一堆数目之外,又将这个数目扩大一倍一样。 亚里士多德认为, 哲学的任务本来是寻求事物存在、 运动和变化的原因, 但柏拉图却用理念论来堵塞了这种探索的道理。 再说, 认为事物都“ 分有” 理念而得以存在, 那也是毫无道理的。

事物都是具体的, 具有多方面的规定性。 例如一只猫, 人们可以叫它 “ 白猫” 、“ 猫” , 也可以叫它“ 动物” , 甚至“ 物体” , 这样按柏拉图的说法, 这只猫岂不是就分有了好几个甚至无数个理念了吗?另外, 理念是永恒不变的, 那么不变的东西如何能导致万物的变化呢? 亚里士多德一针见血地指出, 理念论的错误在于, 割裂了个别事物与一般概念的关系, 把一般概念 (共相) 虚幻地变成可以脱离具体事物而独立存在的东西, 就仿佛在高楼大厦、 平房别墅这些具体的房屋之外, 还存在某种一般性的房屋那样。既然指出了错误, 那就必须去纠正它, 亚里士多德因此提出了他的实体说, 以取代柏拉图的理念论。 实体是不依赖其他事物(例如理念) 而独立存在的具体物, 即有形状大小、重量体积的个体物件, 一只猫、 一只狗、 一个茶杯、 一个苹果, 以及张三李四等等都是实体; 亚里士多德又把具体和个别的事物称为“ 第一性实体” , 而将人对这些实体的感觉(如色、 声、 味等) 和概念(抽象的共性) 看作为第二性的东西、被派生的东西, 从而把概念归结为不同于第一性实体的“ 第二性实体” 。 第二性实体(即概念) 不能脱离第一性实体而独立存在, 它是从属于后者的。

例如, “ 人” (第二性实体) 不能离开“ 苏格拉底” “ 柏拉图” (第一性实体) 这样一些具体的人而存在。承认具体事物的第一性存在, 即不依赖任何其他东西而存在, 就是肯定了事物的自在性和整个世界固有的本然状态。这种作法似乎已远离了自泰勒斯以来那种寻求事物背后的本质(即本体) 的本体论思路, 而倾向于一种自然的唯物主义。然而, 第一实体的提出并不能满足亚里士多德深邃的理智追求, 他仍然要苦心孤诣地去探究事物的形成、 运动、 变化和灭亡的原因, 也就是要解释第一性实体如何得以存在和变动的理由。 在他一头扎进这个问题时, 他还是一个内因论者(即承认事物的自在自为和自动性) , 可当他自以为解决了问题而抬起头来时, 他倏忽之间又变成了一个外因论者, 似乎又走回了他已经远离的本体论的道路。亚里士多德认定, 任何事物都必须具备四种原因才能形成和存在, 这四种原因是: 质料因、 形式因、 动力因和目的因。 例如, 人们在建造一座房子时, 首先必须有砖、 瓦、 沙、石、 灰和木料等原材料, 这便是质料因, 它是事物的由来和物因; 然后, 还需要有房子的设计蓝图, 即形式因或原型、 本因; 其次, 还得有房子的建设者, 这是构成事物的动力, 即动力因或事物变动的动力源; 最后, 不能没有建造房子的目的, 即目的因, 事物之所以成的缘由。

在这四种原因中, 质料是消极被动的、 不定形的东西, 它犹如一块刚从山上采回来的大理石料。 形式是积极的, 它能使质料从可能性转化为现实性, 就像大理石料被雕成一个塑像那样。 既然能动的形式是质料变为现实的推动者, 那它又成了动力因了, 同时它也是质料在这一转化中所要追求的东西, 即所要实现的目的, 因此, 它便成为了目的因。 如此一来, 形式因、 动力因和目的因三者合一, “ 四因” 之中就剩下质料因和形式因这两个最基本的原因了。质料因是事物的基础, 缺了它事物无以构成, 恰如没有砖瓦无法盖房子那样, 而形式则是事物的本质, 事物的性质由它决定, 就像设计图纸决定楼房成品那样。 事物形成过程就是由质料转化为形式的过程, 同时也是由潜能变为现实的过程。 例如, 将泥制成砖、 便是质料 (泥) 转变为形式 (有一定形状的砖) 的过程, 在其中, 泥作为一种潜在的砖变成了现实的砖。 因此, 这个过程又表现为质料追求形式的过程,它在追求自己本质的实现。 当然, 亚里士多德认为, 形式与质料的关系并非固定不变的, 而是相对而言的: 相对于砖, 泥是质料, 砖是形式; 但相对于房子, 砖是则是质料, 房子才是形式; 房子又是构成城市的质料……如此追溯下去, 岂不没完没了? 亚里士多德可不想这么飘忽不定, 他终于搬出一个“ 纯形式” , 以截断这种相对主义的思路, 给出一个最终的原因。

在质料追求形式的无穷系列的尽头, 存在着一个没有任何质料的形式, 它以世界万物为质料, 又是万物追求的最高目的, 它是一切形式的形式, 因此它便是“ 纯形式” 。 纯形式本身无所追求, 不变不动, 但它却是促使万物追求各自目的而运动的推动者—— 即第一推动力。 这样一个玄乎的玩艺儿,说穿了就是神的代名词。 这个“ 纯形式” 看来与柏拉图的“ 善” 的理念似乎只有一步之遥了从批判柏拉图的理念论开始, 最后走到纯形式, 亚里士多德也从朴素自然的唯物主义落入神学唯心论的窠臼, 将他引入这个泥淖的, 便是那条勾引过泰勒斯、 巴门尼德等人的寻求世界本原的形而上学思路, 希望找到脱离万物而独立存在的本体这种强烈的理智要求, 使他从万物中抽引出了“ 纯形式” 这个最一般性的概念, 后来为中世纪的神学家们大加利用, 以便证明上帝的存在。相对于柏拉图的“ 灵魂回忆说” 认识理论, 亚里士多德针锋相对地提出了“ 蜡块说” 的感觉认识论。 他批评了柏拉图, 指出了知识并非天赋而来的, 不可能由回忆获得, 而只能来源于感觉, 感觉是认识的基础。 人的心灵就象一块“ 蜡块” , 而事物就像一只金戒指, 金戒指印在蜡块上的印痕就是感觉。 然而, 感觉只能感受事物的形式, 而不能认识事物的质料, 正如蜡块上印的是金戒指的图纹, 而不是金戒指本身一样。 因此, 感性认识必须发展到理性认识, 只有理性才能认识最普遍、 最一般的东西, 认识事物的原因。

不过, 正如前述, 由于他割裂了形式与质料, 所以, 他坚持认为, 正是因为感觉只能触及事物的形式而不能深入其质料, 所以人不可能认识事物本身。 显然, 亚里士多德这种唯物反映论是不彻底的, 甚至是自相矛盾的。除了在本体论和认识论的建树以外, 亚里士多德在逻辑学、 政治学、 伦理学、 美学等领域也都作出了开拓性的贡献,他被称为“ 逻辑学之父” , 同时又是西方美学思想的奠基人之一, 他所提出的“ 人是政治动物” 的定义及其政治学体系对西方政治学的发展具有重要的影响。 亚里士多德作为一个古代思想的集大成者, 善于做兼收并蓄、 杂揉改制的功夫, 而他的性格也不急不忙, 言词极有分寸, 从不为激情所左右, 因此我们对他所提倡的生活上的中庸之道, 便不会觉得奇怪了。亚里士多德说过“ 中庸即美德” 这样的名言, 他的伦理学就是围绕着这个中心原则建立起来的。 何谓中庸? 既非过度, 亦非不足, 不多不少, 而居于两个极端之间, 就是所谓“ 中庸” 的适度状态。 亚里士多德也把“ 中庸” 称为“ 居间者” , 也就是数学中所指的中点。 当然, 它并不是以精确的数字计算出来的准确平均数, 而是一种依据不同对象的不同力量变化的一个变量, 要由具体的的力量对比情形而定。 如一个人吃一斤东西太多, 半斤又太少, 那么要吃多少就得由他自己觉得适宜而定了。 中庸的东西因为是适度的, 所以总是好的, 生活中这样的例子实在太多了。

譬如, 一个体形完美的人应该不高不矮, 不胖不瘦; 吃饭太饱了伤身, 太少了饿胃, 适中最好; 一支乐曲, 太激昂显得粗暴, 太低沉又变得萎靡, 应该抑扬顿挫、 高低兼顾。 在道德生活上, 中庸更是应该提倡的美德。 愤怒、 恐惧、 快乐和痛苦之类激情太少或太多都不好, 一个有德的人应该懂得控制自己的情绪, 不要大悲大喜, 无所节制。 勇猛过头便是鲁莽, 胆气不足又成怯懦, 唯有适中的勇敢才是美德; 同理, 过分的节制导致禁欲,放任自流又沦为纵欲, 能适宜地控制自己的欲望和要求就是美德; 慷慨作为美德处于浪费与吝啬之间, 文雅在粗野与卑屈之间, 自尊则在傲慢与自卑之间, 等等。 总而言之, 恶行的特点是过度与不足, 而美德则表现为中庸适度。亚里士多德认为, 中庸的伦理原则同样适用于社会政治生活中。 例如, 由豪富者或者赤贫者掌握国家大权都不好, 只有中产阶级当政才能保持更好的平等。 富豪当政, 往往会专横跋扈, 践踏法律, 惘顾群众生活, 容易沦为个人独裁和暴君统治, 还可能因财富太多而招人嫉妒甚至谋杀, 致使政权摇荡不稳。 相反, 那些两手空空的赤贫者, 无知识无教养, 只适宜被人统治而不懂治理国家, 而且他们一旦手中有了权柄,很有可能用之于掠夺别人的财产, 或者演变为类同暴民专政那样的极端民主政权, 使社会陷于混乱。 与这两个阶级不同,中产阶级是最适宜掌握政权的阶级。

他们人数最多、 力量最大, 既有知识教养, 又有适量的财产, 既不会产生过分的野心去侵吞别人的财富, 也不会因太富而被谋杀, 因此, 他们适宜作协调不同阶级利益的掌权阶级。 由中产阶级掌权, 既可防止暴君出现, 又可避免陷于极端民主化, 能得到穷人和富人的首肯, 使国家稳定昌盛。 这种政治理论显然出自亚里士多德身处其中的中等奴隶主的立场。 不过, 在当时似乎并不曾实现, 倒是在当代一些发达国家普遍地出现了中产阶级掌权的现象。 这恐怕也是亚里士多德始料不及的吧!其实, 远在亚里士多德之前, 中庸之道作为一种伦理原则虽然还没有明确提出来, 但它所蕴含着的和谐的观念却早已是希腊思想的一种传统了。 公元前7 世纪的“ 七贤人” , 是古希腊早期最高智慧的象征, 他们在德尔斐的阿波罗神庙上就刻下了“ 物极必反” 的箴言, 从而奠定了中庸的传统。 赫拉克利特强调对立面的统一与和谐, 也渗透了这种传统, 毕达哥拉斯、 苏格拉底和柏拉图等人也都相当重视和谐的观念,事实上也都遵循着这种传统。 亚里士多德从传统中提炼出中庸之道的伦理原则, 使人们能更明确地把握住它的思想精髓。中庸的道德理想也是古代中国道德哲学的重要原则, 孔子之孙子思就作有《中庸》 一书, 因此, 当西方哲学在近代传入中国之时, 学者们便顺理成章地把亚里士多德的原则翻译为“ 中庸之道” 。

作为弟子, 亚里士多德虽然继承了老师不少的东西, 但他的思想却有许多与柏拉图是大相径庭的, 如果说后者是个理想主义者, 那么前者便可算作为一个现实主义者。 文艺复兴时的大画家拉斐尔创作了一幅名为“ 雅典学派” 的名画。 柏拉图和亚里士多德是整幅画的中心, 一群弟子环绕着他们, 柏拉图左手拿着他的著作《蒂迈欧篇》 ①, 右手直指苍穹; 亚里士多德则右手向前平伸, 左手握着自己的名作《伦理学》。 柏拉图的形象表明, 他所追求的真实世界在天上, 在观念界中,他手中所拿之《蒂迈欧篇》 象征着他的宇宙论对西方的深远影响, 其两重世界的划分在欧洲思想中打下了深刻的烙印。 亚里士多德平伸的右手, 意味着他认定真实的世界就是人们脚踏其中的平实世界, 而非遥远而深不可测的观念界, 而《伦理学》 一书则表明, 他更关心具体生活中人的道德问题。尽管如此, 亚里士多德的系统在中世纪时还是与柏拉图的思想一样, 被神学家们搬来论证基督教的教义。

他的“ 第一推动者” 被证明为就是上帝, 他的“ 目的因” 用以解释神创天地的目的, 而他的逻辑学则成为教父们进行严密而繁琐的论证的有力理论工具。 作为希腊文化的集大成者, 亚里士多德不仅融汇贯通了前此哲学家的许多学说, 形成了自己空前绝后的理论, 而且在各门具体科学的研究中也作出了不少开拓性的贡献。 因此, 他对西方学术思想的影响是无与伦比的。 在他死后长达1000 多年的时光里, 他的权威几乎与基督教教会的权威一样不庸置疑, 这又使他在许多方面构成科学和哲学进一步发展的障碍, 自公元17 世纪以来, 几乎每一种知识的进步都必定从攻击亚里士多德的某种学说而起步。 这恰恰应验了这样一句箴言:“ 一个天才的出现往往会窒息数代人的思考。” 可不是吗? 亚里士多德这个伟大的天才, 竟令欧洲文化匍伏在他思想的阴影之下长达两千年之久, 直至近代才出现大约可与他匹敌的哲学家。