1986年10月7日,劉伯承元帥與世長辭。在此之前,他就已經病重喪失了生活自理的能力,生命的最後幾年基本上都是在病床上度過的。

這位開國元帥的健康始終牽動着很多人的心,得知劉伯承身體狀況的華國鋒特意前去家中探望。

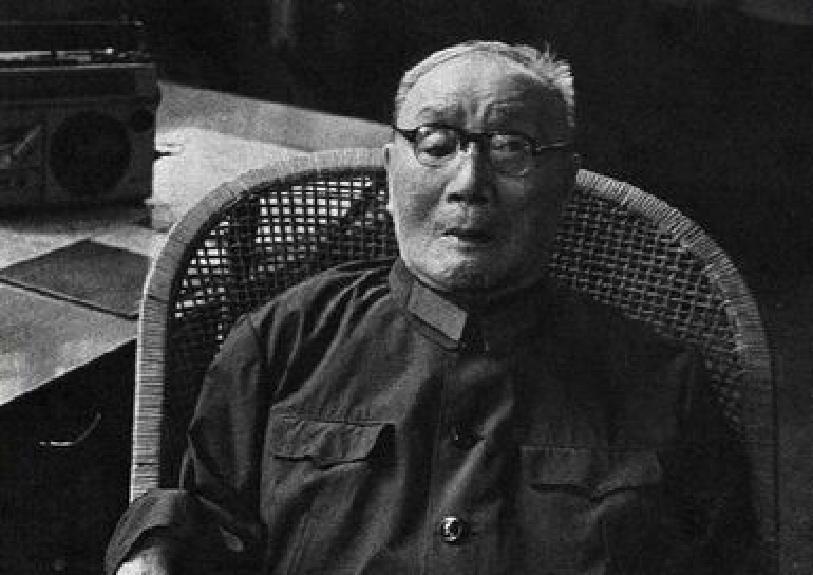

圖1 晚年劉伯承元帥

躺在病床上的劉伯承得知華國鋒來了,已經雙眼失明的他向前揮揮手,将華國鋒叫到床邊。他拉着華國鋒的手,示意他靠近過來。華國鋒見狀俯身貼耳過去,隻聽劉伯承用虛弱的聲音說道:“我死之後,隻有一個要求,一定要幫我轉達小平同志,否則我絕不進八寶山。”

究竟是什麼要求呢?令老帥态度這麼堅決?

在劉伯承元帥過世之後,他的遺囑被人公開出來。這個樸實的要求見證了一段友誼,也見證了劉伯承元帥為國為民的一生。

<h1 class="pgc-h-center-line" data-track="8">博學元帥,屢出妙言</h1>

作為新中國的開國元勳之一,劉伯承少年從軍,戎馬一生。從護法戰争開始,他就是“手執青鋒衛共和”的一員猛将。加入中國共産黨後,劉伯承親曆了長征、抗日戰争、解放戰争,打出了許多經典的戰役,至今仍被收錄在國外的軍事教材中,供後人研究學習。

圖2 劉伯承元帥

老搭檔鄧小平常說劉伯承博學多識,不管是引古論今還是地方諺語,總能被他講出花來。他還融會貫通,将晦澀的戰術轉變成通俗易懂的歇後語,讓戰士們能夠輕易領會。他巧妙地将任務、敵情、我情、時間、地形。這五個要素比作戰場上的五行,常對将士們說“五行不定,輸得幹幹淨淨。”

他常說,“打仗要多用腦子。敵我鬥争,不僅是軍事力量的比賽,還是政治、經濟、文化全部力量的決鬥。不僅鬥力,更主要的是鬥智。” 是以劉伯承會細緻分析每場戰役中地形、敵軍的不同特點,以此來制定不同的戰術戰略。

他在平漢戰役中提出“攻弱則強者也弱,攻強則弱者也強”的觀點;在大别山區打化整為零的遊擊戰;在淮海戰役中提出“夾其額、揪其尾、斷其腰,置之于死地”的獨特打法;在大涼山與彜族首領結盟,讓紅軍不費一兵一卒就可以從通過國民黨的封鎖。

圖3 左1鄧小平 中劉伯承 右朱德

1927年,35歲的劉伯承受中央委派前往蘇聯伏龍芝軍事學院進修軍事。為了能跟上課程進度,已過而立之年的劉伯承從零開始,不分晝夜地自學俄文。有時候看書的時間長了。已經失明的右眼假眼磨得眼眶疼,他就把假眼球摘下來再接着看。

他在給重慶的老友王爾常的信中寫道:“我已經年過三十,才剛剛接觸外文。沒有來蘇聯之前,朋友們都十分擔心。但是我看到蘇聯剛建國時還十分艱苦,各地都有饑荒,但現在已經能為我一個外來人提供牛奶面包。反觀我們四川的人民,個個面露菜色,甚至連豆花都觸不到,如此就激勵了我用心鑽研,将軍事知識學精通,回去再報效祖國和人民。”

正是這份對人民的拳拳之心,不斷地激勵着劉伯承,讓他有動力學好俄文。他自己也說道,“視文法如錢串,視生字如銅錢,汲汲然日積月累之;視疑難如敵陣,惶惶然日夜攻占之。”不出幾個月,他已經能自由閱讀俄文書籍了。

圖4

他将“兵不厭詐”運用到極緻。自古以來,在同一地點多次伏擊乃是兵家大忌。但劉伯承卻偏偏劍走偏鋒,創造出三天内在同一地點伏擊兩次的經典戰役。1937年10月26日,劉伯承在七亘村設伏,打擊了日軍的軸重部隊,殲滅300多日軍,繳獲了大批軍用物資和騾馬。

戰後他判斷前線急需物資,日軍必定會再次向平定運輸軍需品,日軍向來驕橫,絕不會因為一次伏擊就放棄七亘村這條近路。同時他預料,日軍不會想到我軍仍在用一地點再次設伏,是以七亘村是再次伏擊的絕佳地點。

10月28日上午,果然不出他所料,日軍以100餘騎兵和300餘步兵掩護辎重西進,成功進入我軍包圍圈,最終擊斃日軍百餘人,繳獲大量軍需物資。戰後總結時,劉伯承将這一戰術稱為“重疊待伏”法。國民黨軍官衛立煌不禁感歎,這場戰鬥可以稱得上是戰争史上的“奇迹”。

圖5 鄧小平

改革開放後,鄧小平帶領中國探索改革開放的新發展道路時,提出的“黑貓、白貓,隻要能抓住老鼠就是好貓”和“摸着石頭過河”等經典言論一度上升為治國政策,但實際上都是劉伯承說過的話。鄧小平與劉伯承搭檔十三年,長期的合作讓他也在劉伯承的潛移默化下不知不覺中就記住幾句他的名言。

<h1 class="pgc-h-center-line" data-track="18">劉鄧大軍,所向披靡</h1>

抗日戰争爆發後,劉伯承任129師的師長。1938年1月,鄧小平調任129師的政委。其實這并不是他們第一次見面,早在1931年,劉伯承和鄧小平相繼來到中央蘇區,兩個老鄉就一見如故,但此時他們也不會想到之後兩人會有13年共同指揮戰鬥的經曆。鄧小平後來回憶第一次與劉伯承見面的場景,他說:“伯承是個忠厚、和藹、真誠的人,他給我留下很深的印象。”

他們一個師長,一個政委,在抗日戰争和解放戰争中,兩人的合作親密無間。雖然年齡相差十幾歲,愛好也不盡相同,但絲毫沒有影響他們之間的合作。戰場上他們相輔相成,在兩人的配合下,129師締造了一次又一次的傳奇戰役。

圖6 劉伯承、鄧小平

1938年初,129師奉命轉向敵後戰場,劉伯承和鄧小平帶兵駐紮太行山。當時正逢日軍分三路大軍進攻山西,129師奉命切斷來自石家莊方向的援軍。在這重重圍困的情況下,劉伯承和鄧小平細緻分析地形,把握戰機,發動多場伏擊,取得了良好的結果。

3月14日,129師的主力部隊進駐濁漳河畔,把指揮部設在了楊家莊。劉伯承派人偵查到潞城有日軍駐紮3000多人,而黎城則駐有1500多人,少了進一半的兵力。深夜,作戰室裡靜悄悄的,隻有劉伯承翻閱敵情通報的聲音。

看着從日軍那裡繳獲來的1/50000的地圖,劉伯承發現神頭嶺距離潞城隻有20公裡,村裡有一條山路從山下穿山而過。路邊都是密布的山林,山勢地形起伏很大,到處都是岡巒巨石,最适合伏擊,當即計上心頭,心中的作戰方案逐漸成型。

他将各軍參謀找來,商議作戰方案。劉伯承決定将主要兵力部署在神頭嶺設伏,派出小股兵力偷襲黎城,吸引潞城的敵軍前去支援,經過那條必經的山路時就可以将敵軍一舉殲滅。

圖7 鄧小平 劉伯承

但當他們來到神頭嶺實地考察之後,卻發現神頭嶺不過是一個小山頭,到處都是斷壁殘垣,樹木早已被砍伐幹淨,連準備埋伏的公路旁邊都很少能找到合适的掩體。偵察了一番,隻有以前國民黨軍隊留下的一些工事,但也因為時間太久早已破敗不堪。

幾位參謀見狀連連搖頭,認為伏擊的方案不适合這次行動。但劉伯承思考一番後決定伏擊計劃不變。“兵者,詭道也。”劍走偏鋒才能取得意料之外的效果。

在劉伯承的堅持之下,3月16日,正式拉響戰鬥。經過近7個小時的鏖戰,129師成功殲敵1400多人,繳獲各類武器550多件,俘虜敵軍80多人,成功打壓了日軍的嚣張氣焰,強力地支援了後方戰場。

在最艱難的抗戰年代,劉伯承和鄧小平率領129師成為太行山上插入日軍心髒的一把利劍。從山西的長治、潞城、黎城、武鄉到河北的涉縣,他們用腳步丈量了太行山的每一個山頭,每一處山崗都留下他們并肩戰鬥的痕迹。

有人評價劉伯承和鄧小平的工作方法各有特色,劉伯承是“舉輕若重”,鄧小平則是“舉重若輕”,兩個人恰恰是相輔相成,互補互促,缺一不可。根據兩人的老部下回憶,劉伯承在日常生活中平易近人,十分關心同志,像一個慈祥的老父親,對待工作卻細緻入微,極端負責;而鄧小平則會嚴格要求幹部們,幹脆果斷的指出工作出現的問題,督促人們思想進步,更像一位嚴師。正是這樣的慈父嚴師,帶領着129師成為一支無敵之師,在抗日戰争和解戰争中屢建戰功。

<h1 class="pgc-h-center-line" data-track="28">相知相顧,一生摯友</h1>

劉伯承的用兵如神是從一份份戰報、一張張地圖中總結出來的。他總是習慣在戰前對當地的地形、敵軍的情況進行細緻分析,這就需要做大量的案頭工作,這對右眼失明的劉伯承來說,無疑會給自己的身體帶來很大的負擔。

是以,129師的作戰室裡常會看到這樣的場景。劉伯承站在作戰桌前,鄧小平則在他旁邊幫他舉着蠟燭,劉伯承借着燭光看作戰圖。每當他指到一個地方,鄧小平就拿放大鏡看看,再把地名讀出來。老部下坦言,革命了十幾年,從未見過這樣深厚的戰友情,就好像當世的伯牙與子期,高山流水,得一知己。

圖9 劉伯承 鄧小平

人們都知道劉伯承戰功赫赫,卻不知道他為了戰争勝利、解放全國曾負傷9處,甚至幾次都面臨生命危險,除了在護法戰争時就受傷失明的右眼,還有過兩次嚴重的受傷,一次在左腿,傷口靠近神經組織,受傷後一度不能行走;另一次是在右腿,流彈打到股動脈在大失血,術後一度感染甚至面臨截肢的危險,康複後也留下了後遺症。

鄧小平知道劉伯承的身體情況,總是把一些簽發電報、起草報告、組織實施等一些簡單繁瑣的工作攬在自己身上,要求師部的從業人員盡量不要拿一些瑣事打擾劉伯承。時間長了,129師的官兵們都形成了一個約定俗成的規矩——小事找鄧小平,大事找劉伯承。

不光是鄧小平關心劉伯承的身體,劉伯承也時刻心系鄧小平的安全。身為政委,鄧小平經常要離開駐地去開會檢查工作,有時還需要穿過敵占區和封鎖區,是以每次去開會都要做好萬分的準備。

圖10 劉伯承

1942年3月,鄧小平要去太嶽檢查工作,出發時劉伯承親自将鄧小平送了一程又一程。送走劉伯承之後,劉伯承立即把參謀長叫到跟前囑咐:

敵人最近頻繁掃蕩,現在正是危險的時候,我們一定要保證鄧政委的安全。立即發電報,通知鄧政委要路過的哪幾個地方的人,讓他們随時将接待情況彙報給師部,必須當天就要送到!

囑咐過參謀長,劉伯承還是不放心,時不時就去值班室問問鄧小平的情況,看看下一個站點有沒有安全接到他。

3月19日晚上,值班室從業人員向劉伯承報告鄧小平當晚就要通過白晉線去太嶽。當時的白晉線屬于敵占區,因為它重要的戰略地位,日軍在此投入了大量的兵力,是重點防守的地點。劉伯承聽後放心不下,立刻去值班室自己守着,想要第一時間獲得鄧小平的消息。

夜漸漸暗下來,值班室裡昏暗的燭光獨自跳躍。劉伯承看着還是一點動靜都沒有的電報機,在戰場上面對敵軍都淡定自若的劉師長不停地在房間裡踱步。

圖11 劉伯承

夜深後,劉伯承讓值班室的兩位小戰士去休息,自己等着就可以。兩位戰士說:“師長您去休息吧,我們不困,在這裡守着鄧政委的消息。”劉伯承也不再與他們多說,直接一手拉着一個把他們來到隔壁的休息室,眼看着他們躺下才回到值班室,一邊等待平安到達的消息,一邊檢查值日記。直到陳赓發來鄧小平已經平安到達太嶽的消息,劉伯承才長長地舒了一口氣,這才起身去休息了。

劉鄧之間的配合,是思想和意志的高度一緻。翻看劉鄧簽署的聯合電報就會發現,除了一些兩人在不同地點分别簽署的檔案可以清楚地分辨是誰的決定,剩下的檔案全都很難看出是誰的手筆。

一份檔案裡通常既有鄧小平注重的根據地後方支援問題和地方武裝協同配合作戰的問題,也有劉伯承對戰役的細緻分析和戰後總結,以及他歸納創新的一些戰術戰略問題。

是以後人在編寫關于兩人的文集時常常是劉中有鄧,鄧中有劉,材料都是在一起研究,然後再分别算在兩人的思想成果上去。和他們一起工作過的老戰友動情地說,“劉鄧之間的關系,是連一個頓号都放不進去的。”

圖12 從左至右 王維舟 賀龍 劉伯承 許世友 鄧小平 重慶相會

這樣的默契和信任還展現在戰時的每一天、每一次決策中。129師的同志們都知道,隻要是鄧小平決定的事情,劉伯承絕不會反對,隻要劉伯承表過态,鄧小平也一定全力支援。劉伯承最常說的一句話就是:“政委已經說了,那就這麼定了,立即執行指令!”

正是因為鄧小平對劉伯承堅決的支援和維護,讓劉伯承可以更加堅定自己的信念,放開手腳去大膽嘗試新的戰法戰術,往往能起到出奇制勝的效果。朱老總都曾盛贊劉伯承軍事理論造詣深,創新多,有古代名将的風範,是我國不可多得的将才。

<h1 class="pgc-h-center-line" data-track="41">兩人的友誼,兩家的情義</h1>

劉伯承和鄧小平兩位摯友不僅在戰場上默契配合在生活中也是無話不談的好友,甚至因為他們的關系,兩家的人都成了好朋友,連鄧小平大兒子的名字都是劉伯承幫忙起的。

1944年,鄧小平的長子在山西的駐地遼縣麻田村降生,一時間沒有想到什麼合适的名字,索性就臨時取了個乳名“胖胖”。随後鄧小平夫婦就投入到部隊的工作中去,胖胖就被寄養在麻田村的村民家裡。

有一天,趁着短暫的整休時間,鄧小平夫婦終于有時間把兒子接來司令部團聚。劉鄧兩家人一起圍坐在小石桌旁閑聊,看着已經兩歲的胖胖,卓琳催着鄧小平該給孩子起個大名。鄧小平想了想說:“我們也給孩子取名叫太行吧,鄧太行。”

圖13 劉伯承一家及鄧小平一家

劉伯承在一旁不由得笑了起來,因為自己的兒子劉太行就是在山西遼縣出生的,根據劉家的家譜,他的孩子是太字輩,又出生在太行山,是以就起名叫“太行”。

鄧小平仔細想了想,也覺得兩個孩子都叫“太行”不太合适。

于是就對劉伯承調侃道:“劉師長啊,你的兒子占了我們“胖胖”的名字,你可要給我兒子再起個好名字啊。”

劉伯承聽後指着鄧小平爽朗一笑,風趣地說:“這起名字是你政委的事,與我這個師長可沒有關系。”

鄧小平笑着反駁:“大家都說劉鄧不分家,就你給起一個吧。”

劉伯承聽鄧小平這樣說,這起名字是逃不過了。他把胖胖抱到腿上坐下,細細端詳思索一番之後,随後在小石桌上用筆寫下了“樸實方正”四個字說:

“這孩子長得可真周正,是個好孩子,樸實方正,就叫‘樸方’怎麼樣?”

大家聽後都齊聲說好,從此鄧樸方的名字就這樣定下來。

圖14

俗話說,天下沒有不散的筵席,再親密的戰友都有各奔西東的一天。

新中國成立之後,劉伯承辭去軍隊裡的職務主動請纓去南京籌辦軍事學院,鄧小平則繼續留在西南進行戰後建設,兩人分别奔赴向新的更需要他們的崗位。

臨别之時,劉伯承特意把自己年輕時眼睛還未受傷的一張照片送給鄧小平。照片上的青年雙眼炯炯,英姿奮發。他還在照片背後寫道:

1916年袁世凱稱帝,發生反袁戰争。我在讨袁戰争中于是年陰曆2月27日在四川豐都城腦頂受傷,右眼殘廢,這張照片是此事發生前一年所照。之前不巧丢失,這是36個年頭以後才找回的,送給你放在身邊,希望能博君一笑。

<h1 class="pgc-h-center-line" data-track="58">暮年之時,囑托遺言</h1>

1958年軍委擴大會議之後,劉伯承雖然還在軍委挂職,但實際上并沒有實權,已經算是賦閑在家了。再加上積年勞累,陳年舊傷複發,已是多病纏身。雙眼幾乎失明的情況下他也很少出門,隻是偶爾去隔壁的陳毅家串串門,聊聊天。

圖15 劉伯承與陳毅在一起交談

1972年陳毅病逝,這一消息對已是暮年的劉伯承造成了沉重的打擊。當時已經完全失明的他在小戰士的攙扶下來送老友最後一程。

他來到床邊用雙手一點一點拂過陳毅的遺體,嘴裡不斷地喃喃,在場的衆人無一不被這感人的情義落淚。這位征戰多年的老人已經和太多的好友分别了。

1986年十月,躺在病床上的劉伯承已經意識模糊,他深知自己身體狀況,在華國鋒前來探望他時囑托道:“我死之後,隻有一個要求,讓鄧小平來主持我的追悼會,否則我絕不進八寶山。”

幾天之後,94歲的劉伯承與世長辭。華國鋒将他的遺願告訴了鄧小平,隻見鄧小平沉默良久,許久後沉沉地歎了一口氣,低聲說:“我知道了。”

圖16

1986年10月16日下午,劉伯承的追悼會在北京舉行,鄧小平親自主持。在會上他久久伫立在遺體前,送别這位相識半生的良師益友。

少年時期就立志“拯民于水火”的劉伯承用一生的時間踐行了這個誓言。鄧小平在《悼伯承》中說道,回首劉伯承為共産主義事業所走過的戰鬥曆程,他為國家和人民做出的偉大貢獻,中國布爾什維克——這個意味着真正共産黨人的光榮稱号,他是受之無愧的。