譚嗣同,是在清朝光緒年間的戊戌變法失敗後,被慈禧太後為首的守舊派殺害的“戊戌六君子”之一。他活着時,滿腔熱血參與變法,當有機會逃走時,卻視死如歸,以死來警醒了後人,紛紛投身到推翻封建王朝的大革命運動中去。

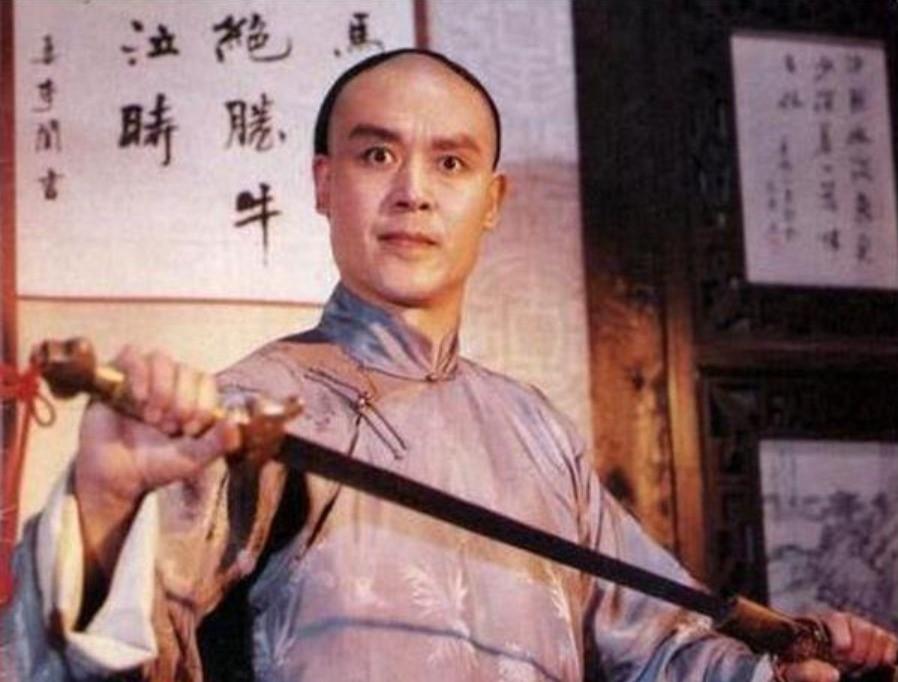

譚嗣同劇照

下面就來說說有關譚嗣同的人生不平凡故事。

一、出身官宦,學貫中西

譚嗣同,出身于官宦之家,他的父親譚繼洵進士出身,縱橫官場數十年,曾做過湖北巡撫,甚至還一度擔任過湖廣總督,是晚清名臣,當時最具實權的地方官、封疆大吏之一。

官二代的優越條件,讓譚嗣同從小師從多名老師,其中有浏陽著名學者歐陽中鹄、著名學者塗啟先與劉人熙,他還對王夫之的思想發生了興趣,受到了其愛國主義的啟蒙。

譚嗣同讀書力求内容廣博,既汲取我國的國學精華和唯物色彩的思想,同時又閱讀了當時介紹西方的科學、史地、政治的書籍,以此豐富自己的知識,為今後參與變法與著作文章打下了良好的基礎。

譚嗣同的名言

另外,譚嗣同還仰慕那些劫富濟貧的草莽英雄,他曾和當時北京的一個“義俠”大刀王五結交,二人還成為了生死不渝的摯友。譚嗣同先後遊曆過直隸(今河北)、甘肅、新疆、陝西、河南、湖北、江西、江蘇、安徽、浙江、山東、山西等省,以觀察各地風土人情,結交天下名士,豐富自己的閱曆。

二、積極投身“戊戌變法”

由于生活在多事之秋的晚清年代,眼看政府腐敗、被迫簽訂諸多不平等條約等亂象,譚嗣同憂國憂民,同時對當時唯一的八股取仕之道深惡痛絕,他曾在課本上寫下“豈有此理”幾個字。一生中也沒有像他父親那樣參加過科舉考試。

1895年(光緒二十一年)4月17日中日簽訂《馬關條約》,當時30歲的譚嗣同,更加擔心國家的命運與前途了,他決定立即行動起來,先在家鄉努力提倡新學,呼号變法,并組織算學社,與同仁們共同鑽研,同時在南台書院設立史學、掌故、輿地等新式課程。

1895年(光緒二十一年)5月2日,康有為聯合在京參加會試的1000多名舉人上書清政府,要求拒和、遷都、變法(公車上書)。在變法思潮的影響下,譚嗣同開始“詳考數十年之世變,而切究其事理”,苦思尋求挽救民族危亡的根本大計。他感到“大化之所趨,風氣之所溺,非守文因舊所能挽回者”,必須對腐朽的封建專制制度實行改革,才能達到救亡圖存的目的。

電影海報上的譚嗣同

想好了就開始行動,1896年(光緒二十二年)2月,譚嗣同趕赴北京,結交了維新派領袖梁啟超及翁同和等人。在初步了解維新派變法綱領後,他回到湖南家鄉,與唐才常等倡辦起時務學堂。他還把《明夷待訪錄》《揚州十日記》等含有民族主義意識的書籍發給學生,向他們灌輸革命意識,使時務學堂真正成了培養維新志士的機構。

譚嗣同接着建立南學會,興辦《湘報》,宣傳變法,抨擊舊政,成為維新運動的激進派。他又倡導開礦山、修鐵路,向當時群眾宣傳變法維新,推行新政,使湖南成為全國最富朝氣的一個省份。為變法工作做好了充分準備。

1898年(光緒二十四年)6月11日,光緒頒布《定國是诏》,标志着“戊戌變法”正式開始。同年的9月5日,光緒下诏授給譚嗣同和林旭、劉光第、楊銳四品卿銜軍機章京,诏命他們參與變法。次日,光緒又召見譚嗣同并說:“汝等所欲變者,俱可随意奏來,我必依從。即我有過失,汝等當面責我,我必速改。”

譚嗣同(左二)與時務學堂教習合影

就這樣,譚嗣同在光緒帝的大力支援下,與康有為、梁啟超等維新派領袖們,共同上司與參與了轟轟烈烈的“戊戌變法”運動。為給變法創造理論基礎,譚嗣同還親自撰寫了《仁學》,這是維新派的第一部哲學著作,也是中國近代思想史中的重要著作。

三、視死如歸,警醒革命者

因為“戊戌變法”觸及了以慈禧太後為首的守舊派根本利益,1898年(光緒二十四年)9月21日,西太後發動“戊戌政變”,開始鎮壓變法。她連發多道谕旨,捉拿維新派。

譚嗣同聽到消息後,并不慌張,他不顧個人安危,首先想到的是營救光緒皇帝,在多方活動、營救計劃落空後。他知道自己的處境危險,就決心用自己的犧牲去向封建頑固勢力作最後一次反抗。

當有人勸他像康有為、梁啟超一樣,逃到國外時,他慷慨陳詞道:“各國變法無不從流血而成,今日中國未聞有因變法而流血者,此國之是以不昌也。有之,請自嗣同始。”

譚嗣同塑像

最終,1898年(光緒二十四年)9月24日,譚嗣同在浏陽會館被捕。四天後,譚嗣同在北京宣武門外的菜市口刑場英勇就義,年僅33歲。同時被害的維新人士還有林旭、楊深秀、劉光第、楊銳、康廣仁,六人并稱為“戊戌六君子”。

其實,譚嗣同是有生還機會的,但他用視死如歸的壯舉,試圖激勵生存下來的維新派,繼續戰鬥,完成變法大業。然而,他的死宣告了:“戊戌變法”這種通過改良來變法圖強的方法是失敗的,讓後來的人們清醒地認識到:隻有通過革命暴動,推翻長期統治中國的封建王朝,才能徹底改變中國的落後狀況,實作振興中華的夢想。

四、筆者評說:

“戊戌六君子”之一譚嗣同,滿腔熱血參與變法,當有機會逃走時,他卻視死如歸,以死來警醒了後人,紛紛投身到推翻封建王朝的大革命運動中去。

刑場上的譚嗣同

譚嗣同是一位站在時代前列的,熱衷于改革并不計個人得失的政治家,他臨危不懼,視死如歸的革命精神值得人們稱贊;他千方百計關懷同志,并認識到變法必須流血,這超越了曆史上主張革新的政治家的認識,非常值得敬佩。

但是,譚嗣同把變法的希望寄托在皇上身上,希望來一個“自上而下”的社會改革,他臨死還認為要保“變法”事業必須先保皇帝,而不是依靠廣大人民,是以後來曆史發展的程序,恰與他的願望相反。

最終,譚嗣同的流血不是宣告改良運動的再興,而是宣告了改良運動的結束,這充分表明了他的階級局限性。他的經曆啟發我們:對于長期統治中國的,腐朽落後的封建主義制度,決不能溫良恭儉讓,而是必須要用徹底革命的手段,才能推翻它,建立一個有利于國家發展與人民幸福的嶄新制度。

譚嗣同雕塑

本文由“如日中天54”原創,歡迎關注,共同學習,共同進步!