黔西南州博物館藏庖廚陶俑

銅鼓山魚鈎範

黔西南州博物館藏鑄魚銅鈴

何應欽故神龛

“貴州興義是我國已知海相地層中唯一同時發現三疊紀海生爬行動物和魚化石的産地,如此衆多的爬行動物和魚化石在一個産地相同層位中發現,在國外相關的海相地層中也是罕見的。”

——中科院古脊椎動物與古人類研究所專家

偶有閑暇,竟想起“魚”和“漁”。

吳厚炎先生玩起微信了,瘦水肥鲫的圖檔配上注解“今日收獲”;有事打電話給沈輝,聽筒傳來“有事快點來弄,我的包都裝好了,正準備去萬峰湖”;陶昌武老師的一本《魚鈎上的萬峰湖》,曆史文化與民族風情交織,異事轶聞同湖野釣趣共叙……

“漁”自然離不開“魚”。曾幾何時,聰明的祖先發明了鈎,配之以線、竿、餌等,故事就生發出來:姜太公的直鈎,《西遊記》裡泾河龍王的死罪,“獨釣寒江雪”地千年傳唱,老紅軍的縫衣針,甚至圖畫書上的《小貓釣魚》。魚融入了我們的生活。對許多人來講,漁也一樣,用釣的方式,賞水天一色的落霞,浸心無塵埃的安甯,品天人合一的惬意!

魚龍混雜

魚離不開水,其實人也一樣,細細想來,魚遊千年,人類或許也是離不開魚的,或者說魚為人類的生存繁衍提供了重要條件。

人為刀俎,我為魚肉。對于一般的魚來講,實是至理名言。在首都北京的中國國家博物館内陳列着一件庖廚陶俑,翅冠漢服,面前的案闆上堆着食材,最顯眼的為庖廚右掌下一雙肥肥的魚兒,頭尾清晰魚鱗隐隐。

在貴州,黔西南曆史遺存可謂豐富,在古人類、漢文化學界,稱得上文物大州(市),其中的萬屯漢墓群、交樂漢墓群出土文物豐富精美,盛名遠播。如今,萬屯漢墓群出土的銅車馬已經成為我國外交部國禮制作的原型器物,而與之相伴的連枝燈、搖錢樹、提梁壺等等,無一不是精品文物,國之瑰寶。那搖錢樹的葉片上,雙魚相對,透着青銅包漿,仿佛從千年的曆史長河中遊來。

萬屯、交樂兩處漢墓群出土的青銅器裡,龍是重要角色,如萬屯漢墓群的連枝燈,雙龍底座外加龍盤燈柱,使得整件器物在莊嚴肅穆裡又折射出古老的傳統文化氣息,靈動的精湛鑄造技藝。這就是“魚龍混雜”了。

其實在更遙遠的地質曆史裡,黔西南這片土地上,魚龍混雜的故事早已演義得精彩絕倫。兩億四千萬年前的貴州龍動物群化石中,除了龍,東方肋鱗魚、興義亞洲鱗齒魚、中化真颚魚等等魚類絢麗多姿,中科院古脊椎動物與古人類研究所專家,經過對化石産出層位與實體标本的綜合分析,得出鑒定結論:“貴州興義是我國已知海相地層中唯一同時發現三疊紀海生爬行動物和魚化石的産地,如此衆多的爬行動物和魚化石在一個産地相同層位中發現,在國外相關的海相地層中也是罕見的。”

山呼海嘯、山崩地裂伴随着亘古的歲月,大海退去陸地崛起,人類終将雙腳踏實在大地,從此,地球文明拉開帷幕。遊魚們呢?并未随海退去,許多留在了片片大陸上的江河湖海,伴随人類一路走來。

漁獵部落

2009年初,晴(晴隆)興(興義)高速公路開始修建。計劃中的高速線路,要穿過興義市重要文物保護機關“萬屯漢墓群”的保護區。于是,當年5至7月,50于人的考古鑽探隊伍,對萬屯漢墓群中心區萬屯鎮楊梅基地至坡麻近5公裡地帶進行考古鑽探。考古鑽探結果,發現古遺址1處,面積約2萬多平方米,發現遺迹現象64處,包括灰坑、溝、窯址區、墓葬等,采集到黃色或紅皮黑心的素面和方格紋夾砂陶片數十片。經初步分析,其年代應在戰國至漢代,時代上早于或等于萬屯漢墓群的年代,萬屯阿紅遺址呈現在世人面前。

2010年10月,為了搶救珍貴文物,避免重要曆史資訊消失于基礎建設的過程中,貴州省文物考古研究所在晴興高速公路施工範圍内進行考古發掘。對阿紅遺址,更是進行了全方位的細緻考古發掘工作,發現了阿紅遺址漢代土著居民的墓地——老墳山墓群。墓群中出現大量獨特的石闆墓,以及陶器、玉石器、青銅器等豐富的陪葬物品。當然,墓葬中還有人類骨骼。專家判斷,阿紅遺址陶器的總體特征與普安縣銅鼓山遺址最為接近,再加上穿孔石刀等作為輔助,可以确定阿紅遺址的類型為“銅鼓山類遺存”。

阿紅遺址引起古人類學界重視,當時中山大學人類學系李法軍副教授前來考查,對古墓群的人骨進行鑒定後,他認為無論男女,四肢骨的發育普遍較細弱,肌嵴發育不明顯,生前少有從事較重的勞作,這和一些土著民族漁獵的生産方式相吻合。黔西南地區至少遠在漢代的土著居民,以“漁”生存繁衍。

專家的判斷自有其道理,但僅以骨骼就做出結論,或許會讓許多人不以為然,甚而生出點疑惑。那就再去看看阿紅遺址所屬的銅鼓山類遺存。

銅鼓山遺址位于普安縣青山鎮營盤村,早在1978年就被貴州省博物館調查發現。1980年開始進行第一次考古發掘,從此,在考古學界名聲大動。經多次考古發掘和對遺址、出土器物研究,被認定為夜郎時期遺址。除了銅鼓山,目前在周邊還發現了銅壺山、銅罐山、土司灣、大院子等十多處夜郎遺址,占據貴州省目前發現的夜郎遺址的絕大部分。專家斷定,銅鼓山遺址屬戰國、秦漢時期古夜郎國的兵器加工廠和貴族裝飾用品加工廠。

銅鼓山是武器加工廠毫不為過,這裡出現了大量的銅钺、銅箭镞、銅

魚米之鄉

弩機、銅劍、銅刀、鐵刀、鐵劍等器物。更重要的是,發現了大量鑄造銅器的工具,比如鑄造銅戈的模,鑄造劍、刀的範及坩埚。琳琅滿目的出土器物裡,包含着精緻的魚鈎範。細細觀察,這些鑄造魚鈎的範,其鈎把、鈎彎、鈎尖、倒刺等,已完全具備了現代魚鈎的模樣。

遙想千年,神秘的古夜郎族民湖畔抛竿、溪澗垂鈎,或許正在想着家裡柴薪火旺,陶罐裡水已沸騰,想着老人的皺面笑紋,嬰孩的響亮哭嚎。他們,能否像現在的釣客,感覺到漁之惬意?

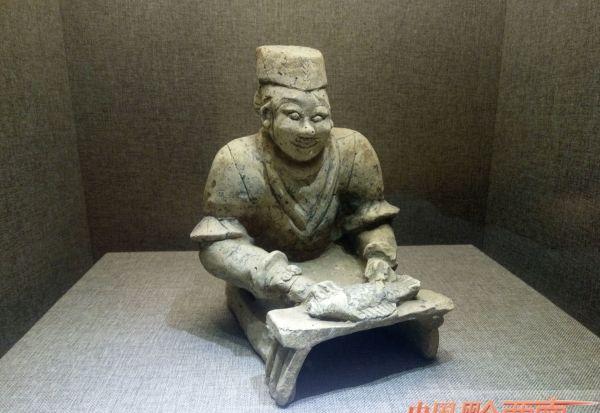

中國國家博物館裡有正在處理魚兒的庖廚陶俑,黔西南也有。義龍新區雨樟鎮有交樂漢墓群,與萬屯漢墓群相隔不遠,為同一時期墓葬群。1999年,這裡出土的精美文物中有大批陶俑,其中一件也是庖廚俑。這件作品,庖廚跪姿,頭頂馬蹄形帽,帽後系結,内衣袖上卷,右手腕戴着貝镯,身前置一案桌,庖廚右手按着桌上魚頭,左手刀向魚鱗。

交樂出土的這件庖廚俑,高25.7厘米,魚鱗逼真,魚頭、背鳍和魚尾清晰,就連案桌也制作得一絲不苟,盯着肥魚的庖廚面帶微笑五官纖細。說實話,這件東漢時期的作品,其形象、精細和儲存完好程度,較之國家博物館裡的庖廚俑有過之而無不及。

就陶俑而言,同樣是交樂漢墓群出土的一件撫琴俑,曾經作為在北京舉辦的中國古代精品文物展的海報用器物。可以想見,交樂庖廚俑自然也是中國曆史文物裡的佼佼者。

魚與羊為“鮮”,自古,魚就是美味的辨別。魚又與熊掌不能兼得也,可見其在古人食譜裡的重要地位。兩千年前的庖廚,盯着肥魚笑眯了眼,那種心情,被庖廚俑表現得淋漓盡緻。而那個時候的黔西南,實是居家福地,魚米之鄉。

無論萬屯漢墓群還是交樂漢墓群,出土的陶器中,都有水塘稻田模型。

例如,萬屯漢墓群出土的水塘稻田模型由細砂泥燒制,火候較高。模型整體呈圓盤狀,泥質灰陶,平底,淺腹,折唇,直徑44.5—46.2厘米,高8.4厘米,厚1厘米。盤底以一半作水塘,另一半作稻田。水塘中有魚兩尾,荷葉一片,荷花一朵,蓮蓬一枝,菱角一個,均系泥捏實體,飾簡單的線、點作形象标志。稻田以泥條隔成阡陌,盡頭留有過水缺口,田中刻劃着行行水稻,生機盎然。在水塘與稻田之間,還築有一長堤,正中設有涵洞通水灌田。長堤之上立一小鳥展翅欲飛。盤内周壁刻劃小樹九株,間距基本相等,表示水塘與稻田周圍遍種桃李花果。考古人員研究認為是某貴族或官員在生前有這樣的家産,燒制成模型在死後進行随葬。

這種水利模型與陝西漢中出土的漢代陂池模型,雖形異而内容相同。可以認為這是當時中原地區的先進耕作技術、農田水利設施傳入貴州的例證,是漢代黔西南農業發展水準的縮影。同時,再現了“池塘荷香、阡陌縱橫”的興義遠古田園風光,也将黔西南地區千年前的魚米之鄉生動演義。

魚躍龍門

魚躍龍門化為龍,這個神話在中國可以說家喻戶曉。黔西南的魚,也不例外。

黔西南的曆史人物,興義泥凼人何應欽絕對算得上最著名者之一,他曾長時間擔任國民政府軍政部長,也曾任過中華民國的行政院長,其人生的巅峰是代表國民政府接受日本帝國的投降,成為舉世矚目的曆史人物。

泥凼鎮的風波灣祿園,是何應欽走出大山飛黃騰達之後,其二哥何應祿大力改擴建的山莊式建築群。如今的風波灣已經成為旅遊景點,南來北往的遊客踏入山門,欣賞喀斯特地區建築的雄奇,感慨地方工匠慎密的用心。或許很多遊客沒有注意到,風波灣三合院東廂房南端擺放着一口石水缸殘件,除了缸底,僅有一塊缸壁石闆靜靜矗立。然而就在這塊闆上,兩條長須肥鯉相對躍出水波,均是緊盯身後四柱三門三重檐的牌坊式龍門,不躍過去誓不罷休的模樣甚是可愛。是啊,躍過去便是龍了,奮力遊至龍門前的鯉魚,誰會不奮力一試?于泥凼何氏而言,這幅雕刻是希望何應欽更進一步,抑或是期盼家族之中再出貴人,留給遊客無限遐想。

瞧那聳立的龍門,可知由凡入神,何其困難。畢竟不是每一條魚都能夠躍過龍門位列仙班,普通的魚們就進入了尋常百姓家。

泥凼街子上的何應欽故居正房裡,神龛四平八穩,體态凝重、體型

寬大、用材厚重,用料寬綽,與有名的蘇式、廣式、京式神龛相比,何家神龛在構造上具有自己的典型地域特征。

何家神龛在構造上分為龛首、供位、底座三大部分。龛首翹頭,嵌闆浮雕八仙人物,各位仙人神态自若,栩栩如生。神龛最具特點的為龛首以下供奉“鎮宅土地神位”的供位,此供位占據了整個神龛的大部分,無龛門也無側壁,為開放式,前部單層花罩,透雕“雙鳳朝陽”。花罩兩側,連接配接龛首與底座的是兩根雄渾飄逸的魚尾柱,卷曲魚尾之中,各雕一隻偷摘葡萄的小倉鼠,妙趣橫生。

何家神龛的地域特點,就表現在這兩根魚尾柱之上。漢族傳統神龛,為展現莊重,連接配接龛首與底座的柱子一般方方正正,上刻龛聯,如有裝飾,也多是豎直的象腿等雕刻。而何家神龛這一對魚尾柱,與當地布依族關系密切。布依族群衆在漫長的社會發展過程中,創造了豐富多彩的神話,他們的宗教信仰,是自然崇拜、生殖崇拜與多神崇拜的原始宗教,他們認為萬物皆有靈,是以熱愛山水樹木、崇拜花鳥蟲魚。而魚多仔,系生殖崇拜的象征。于是,家居泥凼的何氏家族,在聖神莊嚴的神龛制作中,受布依族一定的影響,在重要的立柱部位就引入了簡潔明快的魚尾造型,使其神龛于莊重肅穆中增添了幾分飄逸流暢。

取魚尾為龛腿,在黔西南地區何氏神龛不是孤例。萬峰林樂立民國國小内的神龛、興義下五屯劉氏家族神龛、鄭屯布依博物館征集到的神龛等,都采用了這一形制。在黔西南,還有許多石刻也采用了魚尾腿神龛的圖案,如下五屯劉氏莊園宗祠廂房前檐柱的高柱礎等。

魚遊千年

除了魚尾腿神龛造型,興義下五屯劉氏莊園宗祠享堂前檐柱的一根石柱礎上,镌刻着一大三小四條魚,它們遊弋在水草間,巧妙的是,三條小魚注視着一彎半月,心向往之的感覺。整幅畫面恬靜、清雅,讓人感受到“水清魚讀月,花靜鳥談天”的意趣。

下五屯劉氏莊園宗祠建成距今不及百年,但以遊魚形象作為裝飾符号在黔西南已有千年曆史。除了之前介紹的漢墓出土的青銅搖錢樹上有魚的造型,黔西南州博物館展廳裡,還有生動逼真的遊魚形象。

博物館展廳的展櫃裡陳列着一組銅鈴,大小不等,組合精巧。其中一隻大銅鈴頂部鑄了兩隻青蛙,寬大的鈴身上鑄造的則是一雙遊魚,兩魚相向,頭低尾高身體前傾,極具動感。這組銅鈴征集于貞豐縣魯貢,根據器物特點斷代,是漢時的作品。

站在展櫃前,遊人陶醉了,眼前的文物,勾出千年鈴響,仿佛看到這塊熱土上的魚遊千年。

漁歌唱晚

夕陽映照萬頃碧波,漁船随波漸遠……唐代詩人王勃《滕王閣序》中的“漁舟唱晚,響窮彭蠡之濱”傳唱千年。

王勃無緣見到今天的萬峰湖、光照湖,也就想象不到神州西南在他千年之後的漁歌唱晚。這沒有關系,黔西南的垂釣已經名揚四海。萬峰湖被稱為野釣者的天堂,已經成功舉辦了十一屆全國野釣大賽。萬峰湖的名氣和對野釣者的吸引力,已被陶昌武老師錄述成了《魚鈎上的萬峰湖》。

其實不僅僅是萬峰湖,在黔西南的溪澗、山塘、海子、河灣……随外都有少年記憶、釣翁身影。

身邊随時會有朋友言說要去釣一夜。

我不會釣魚,其實也無許多時間。閑暇了,就聊聊這片土地上的“魚”和“漁”吧!

作者:羅 松