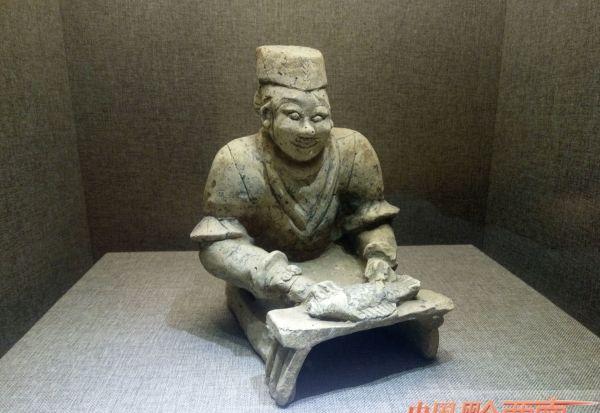

黔西南州博物馆藏庖厨陶俑

铜鼓山鱼钩范

黔西南州博物馆藏铸鱼铜铃

何应钦故神龛

“贵州兴义是我国已知海相地层中唯一同时发现三叠纪海生爬行动物和鱼化石的产地,如此众多的爬行动物和鱼化石在一个产地相同层位中发现,在国外相关的海相地层中也是罕见的。”

——中科院古脊椎动物与古人类研究所专家

偶有闲暇,竟想起“鱼”和“渔”。

吴厚炎先生玩起微信了,瘦水肥鲫的图片配上注解“今日收获”;有事打电话给沈辉,听筒传来“有事快点来弄,我的包都装好了,正准备去万峰湖”;陶昌武老师的一本《鱼钩上的万峰湖》,历史文化与民族风情交织,异事轶闻同湖野钓趣共叙……

“渔”自然离不开“鱼”。曾几何时,聪明的祖先发明了钩,配之以线、竿、饵等,故事就生发出来:姜太公的直钩,《西游记》里泾河龙王的死罪,“独钓寒江雪”地千年传唱,老红军的缝衣针,甚至图画书上的《小猫钓鱼》。鱼融入了我们的生活。对许多人来讲,渔也一样,用钓的方式,赏水天一色的落霞,浸心无尘埃的安宁,品天人合一的惬意!

鱼龙混杂

鱼离不开水,其实人也一样,细细想来,鱼游千年,人类或许也是离不开鱼的,或者说鱼为人类的生存繁衍提供了重要条件。

人为刀俎,我为鱼肉。对于一般的鱼来讲,实是至理名言。在首都北京的中国国家博物馆内陈列着一件庖厨陶俑,翅冠汉服,面前的案板上堆着食材,最显眼的为庖厨右掌下一双肥肥的鱼儿,头尾清晰鱼鳞隐隐。

在贵州,黔西南历史遗存可谓丰富,在古人类、汉文化学界,称得上文物大州(市),其中的万屯汉墓群、交乐汉墓群出土文物丰富精美,盛名远播。如今,万屯汉墓群出土的铜车马已经成为我国外交部国礼制作的原型器物,而与之相伴的连枝灯、摇钱树、提梁壶等等,无一不是精品文物,国之瑰宝。那摇钱树的叶片上,双鱼相对,透着青铜包浆,仿佛从千年的历史长河中游来。

万屯、交乐两处汉墓群出土的青铜器里,龙是重要角色,如万屯汉墓群的连枝灯,双龙底座外加龙盘灯柱,使得整件器物在庄严肃穆里又折射出古老的传统文化气息,灵动的精湛铸造技艺。这就是“鱼龙混杂”了。

其实在更遥远的地质历史里,黔西南这片土地上,鱼龙混杂的故事早已演义得精彩绝伦。两亿四千万年前的贵州龙动物群化石中,除了龙,东方肋鳞鱼、兴义亚洲鳞齿鱼、中化真颚鱼等等鱼类绚丽多姿,中科院古脊椎动物与古人类研究所专家,经过对化石产出层位与实体标本的综合分析,得出鉴定结论:“贵州兴义是我国已知海相地层中唯一同时发现三叠纪海生爬行动物和鱼化石的产地,如此众多的爬行动物和鱼化石在一个产地相同层位中发现,在国外相关的海相地层中也是罕见的。”

山呼海啸、山崩地裂伴随着亘古的岁月,大海退去陆地崛起,人类终将双脚踏实在大地,从此,地球文明拉开帷幕。游鱼们呢?并未随海退去,许多留在了片片大陆上的江河湖海,伴随人类一路走来。

渔猎部落

2009年初,晴(晴隆)兴(兴义)高速公路开始修建。计划中的高速线路,要穿过兴义市重要文物保护单位“万屯汉墓群”的保护区。于是,当年5至7月,50于人的考古钻探队伍,对万屯汉墓群中心区万屯镇杨梅基地至坡麻近5公里地带进行考古钻探。考古钻探结果,发现古遗址1处,面积约2万多平方米,发现遗迹现象64处,包括灰坑、沟、窑址区、墓葬等,采集到黄色或红皮黑心的素面和方格纹夹砂陶片数十片。经初步分析,其年代应在战国至汉代,时代上早于或等于万屯汉墓群的年代,万屯阿红遗址呈现在世人面前。

2010年10月,为了抢救珍贵文物,避免重要历史信息消失于基础建设的过程中,贵州省文物考古研究所在晴兴高速公路施工范围内进行考古发掘。对阿红遗址,更是进行了全方位的细致考古发掘工作,发现了阿红遗址汉代土著居民的墓地——老坟山墓群。墓群中出现大量独特的石板墓,以及陶器、玉石器、青铜器等丰富的陪葬物品。当然,墓葬中还有人类骨骼。专家判断,阿红遗址陶器的总体特征与普安县铜鼓山遗址最为接近,再加上穿孔石刀等作为辅助,可以确定阿红遗址的类型为“铜鼓山类遗存”。

阿红遗址引起古人类学界重视,当时中山大学人类学系李法军副教授前来考查,对古墓群的人骨进行鉴定后,他认为无论男女,四肢骨的发育普遍较细弱,肌嵴发育不明显,生前少有从事较重的劳作,这和一些土著民族渔猎的生产方式相吻合。黔西南地区至少远在汉代的土著居民,以“渔”生存繁衍。

专家的判断自有其道理,但仅以骨骼就做出结论,或许会让许多人不以为然,甚而生出点疑惑。那就再去看看阿红遗址所属的铜鼓山类遗存。

铜鼓山遗址位于普安县青山镇营盘村,早在1978年就被贵州省博物馆调查发现。1980年开始进行第一次考古发掘,从此,在考古学界名声大动。经多次考古发掘和对遗址、出土器物研究,被认定为夜郎时期遗址。除了铜鼓山,目前在周边还发现了铜壶山、铜罐山、土司湾、大院子等十多处夜郎遗址,占据贵州省目前发现的夜郎遗址的绝大部分。专家断定,铜鼓山遗址属战国、秦汉时期古夜郎国的兵器加工厂和贵族装饰用品加工厂。

铜鼓山是武器加工厂毫不为过,这里出现了大量的铜钺、铜箭镞、铜

鱼米之乡

弩机、铜剑、铜刀、铁刀、铁剑等器物。更重要的是,发现了大量铸造铜器的工具,比如铸造铜戈的模,铸造剑、刀的范及坩埚。琳琅满目的出土器物里,包含着精致的鱼钩范。细细观察,这些铸造鱼钩的范,其钩把、钩弯、钩尖、倒刺等,已完全具备了现代鱼钩的模样。

遥想千年,神秘的古夜郎族民湖畔抛竿、溪涧垂钩,或许正在想着家里柴薪火旺,陶罐里水已沸腾,想着老人的皱面笑纹,婴孩的响亮哭嚎。他们,能否像现在的钓客,感觉到渔之惬意?

中国国家博物馆里有正在处理鱼儿的庖厨陶俑,黔西南也有。义龙新区雨樟镇有交乐汉墓群,与万屯汉墓群相隔不远,为同一时期墓葬群。1999年,这里出土的精美文物中有大批陶俑,其中一件也是庖厨俑。这件作品,庖厨跪姿,头顶马蹄形帽,帽后系结,内衣袖上卷,右手腕戴着贝镯,身前置一案桌,庖厨右手按着桌上鱼头,左手刀向鱼鳞。

交乐出土的这件庖厨俑,高25.7厘米,鱼鳞逼真,鱼头、背鳍和鱼尾清晰,就连案桌也制作得一丝不苟,盯着肥鱼的庖厨面带微笑五官纤细。说实话,这件东汉时期的作品,其形象、精细和保存完好程度,较之国家博物馆里的庖厨俑有过之而无不及。

就陶俑而言,同样是交乐汉墓群出土的一件抚琴俑,曾经作为在北京举办的中国古代精品文物展的海报用器物。可以想见,交乐庖厨俑自然也是中国历史文物里的佼佼者。

鱼与羊为“鲜”,自古,鱼就是美味的标识。鱼又与熊掌不能兼得也,可见其在古人食谱里的重要地位。两千年前的庖厨,盯着肥鱼笑眯了眼,那种心情,被庖厨俑表现得淋漓尽致。而那个时候的黔西南,实是居家福地,鱼米之乡。

无论万屯汉墓群还是交乐汉墓群,出土的陶器中,都有水塘稻田模型。

例如,万屯汉墓群出土的水塘稻田模型由细砂泥烧制,火候较高。模型整体呈圆盘状,泥质灰陶,平底,浅腹,折唇,直径44.5—46.2厘米,高8.4厘米,厚1厘米。盘底以一半作水塘,另一半作稻田。水塘中有鱼两尾,荷叶一片,荷花一朵,莲蓬一枝,菱角一个,均系泥捏实体,饰简单的线、点作形象标志。稻田以泥条隔成阡陌,尽头留有过水缺口,田中刻划着行行水稻,生机盎然。在水塘与稻田之间,还筑有一长堤,正中设有涵洞通水灌田。长堤之上立一小鸟展翅欲飞。盘内周壁刻划小树九株,间距基本相等,表示水塘与稻田周围遍种桃李花果。考古人员研究认为是某贵族或官员在生前有这样的家产,烧制成模型在死后进行随葬。

这种水利模型与陕西汉中出土的汉代陂池模型,虽形异而内容相同。可以认为这是当时中原地区的先进耕作技术、农田水利设施传入贵州的例证,是汉代黔西南农业发展水平的缩影。同时,再现了“池塘荷香、阡陌纵横”的兴义远古田园风光,也将黔西南地区千年前的鱼米之乡生动演义。

鱼跃龙门

鱼跃龙门化为龙,这个神话在中国可以说家喻户晓。黔西南的鱼,也不例外。

黔西南的历史人物,兴义泥凼人何应钦绝对算得上最著名者之一,他曾长时间担任国民政府军政部长,也曾任过中华民国的行政院长,其人生的巅峰是代表国民政府接受日本帝国的投降,成为举世瞩目的历史人物。

泥凼镇的风波湾禄园,是何应钦走出大山飞黄腾达之后,其二哥何应禄大力改扩建的山庄式建筑群。如今的风波湾已经成为旅游景点,南来北往的游客踏入山门,欣赏喀斯特地区建筑的雄奇,感慨地方工匠慎密的用心。或许很多游客没有注意到,风波湾三合院东厢房南端摆放着一口石水缸残件,除了缸底,仅有一块缸壁石板静静矗立。然而就在这块板上,两条长须肥鲤相对跃出水波,均是紧盯身后四柱三门三重檐的牌坊式龙门,不跃过去誓不罢休的模样甚是可爱。是啊,跃过去便是龙了,奋力游至龙门前的鲤鱼,谁会不奋力一试?于泥凼何氏而言,这幅雕刻是希望何应钦更进一步,抑或是期盼家族之中再出贵人,留给游客无限遐想。

瞧那耸立的龙门,可知由凡入神,何其困难。毕竟不是每一条鱼都能够跃过龙门位列仙班,普通的鱼们就进入了寻常百姓家。

泥凼街子上的何应钦故居正房里,神龛四平八稳,体态凝重、体型

宽大、用材厚重,用料宽绰,与有名的苏式、广式、京式神龛相比,何家神龛在构造上具有自己的典型地域特征。

何家神龛在构造上分为龛首、供位、底座三大部分。龛首翘头,嵌板浮雕八仙人物,各位仙人神态自若,栩栩如生。神龛最具特点的为龛首以下供奉“镇宅土地神位”的供位,此供位占据了整个神龛的大部分,无龛门也无侧壁,为开放式,前部单层花罩,透雕“双凤朝阳”。花罩两侧,连接龛首与底座的是两根雄浑飘逸的鱼尾柱,卷曲鱼尾之中,各雕一只偷摘葡萄的小仓鼠,妙趣横生。

何家神龛的地域特点,就表现在这两根鱼尾柱之上。汉族传统神龛,为体现庄重,连接龛首与底座的柱子一般方方正正,上刻龛联,如有装饰,也多是竖直的象腿等雕刻。而何家神龛这一对鱼尾柱,与当地布依族关系密切。布依族群众在漫长的社会发展过程中,创造了丰富多彩的神话,他们的宗教信仰,是自然崇拜、生殖崇拜与多神崇拜的原始宗教,他们认为万物皆有灵,因此热爱山水树木、崇拜花鸟虫鱼。而鱼多仔,系生殖崇拜的象征。于是,家居泥凼的何氏家族,在圣神庄严的神龛制作中,受布依族一定的影响,在重要的立柱部位就引入了简洁明快的鱼尾造型,使其神龛于庄重肃穆中增添了几分飘逸流畅。

取鱼尾为龛腿,在黔西南地区何氏神龛不是孤例。万峰林乐立民国小学内的神龛、兴义下五屯刘氏家族神龛、郑屯布依博物馆征集到的神龛等,都采用了这一形制。在黔西南,还有许多石刻也采用了鱼尾腿神龛的图案,如下五屯刘氏庄园宗祠厢房前檐柱的高柱础等。

鱼游千年

除了鱼尾腿神龛造型,兴义下五屯刘氏庄园宗祠享堂前檐柱的一根石柱础上,镌刻着一大三小四条鱼,它们游弋在水草间,巧妙的是,三条小鱼注视着一弯半月,心向往之的感觉。整幅画面恬静、清雅,让人感受到“水清鱼读月,花静鸟谈天”的意趣。

下五屯刘氏庄园宗祠建成距今不及百年,但以游鱼形象作为装饰符号在黔西南已有千年历史。除了之前介绍的汉墓出土的青铜摇钱树上有鱼的造型,黔西南州博物馆展厅里,还有生动逼真的游鱼形象。

博物馆展厅的展柜里陈列着一组铜铃,大小不等,组合精巧。其中一只大铜铃顶部铸了两只青蛙,宽大的铃身上铸造的则是一双游鱼,两鱼相向,头低尾高身体前倾,极具动感。这组铜铃征集于贞丰县鲁贡,根据器物特点断代,是汉时的作品。

站在展柜前,游人陶醉了,眼前的文物,勾出千年铃响,仿佛看到这块热土上的鱼游千年。

渔歌唱晚

夕阳映照万顷碧波,渔船随波渐远……唐代诗人王勃《滕王阁序》中的“渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨”传唱千年。

王勃无缘见到今天的万峰湖、光照湖,也就想象不到神州西南在他千年之后的渔歌唱晚。这没有关系,黔西南的垂钓已经名扬四海。万峰湖被称为野钓者的天堂,已经成功举办了十一届全国野钓大赛。万峰湖的名气和对野钓者的吸引力,已被陶昌武老师录述成了《鱼钩上的万峰湖》。

其实不仅仅是万峰湖,在黔西南的溪涧、山塘、海子、河湾……随外都有少年记忆、钓翁身影。

身边随时会有朋友言说要去钓一夜。

我不会钓鱼,其实也无许多时间。闲暇了,就聊聊这片土地上的“鱼”和“渔”吧!

作者:罗 松