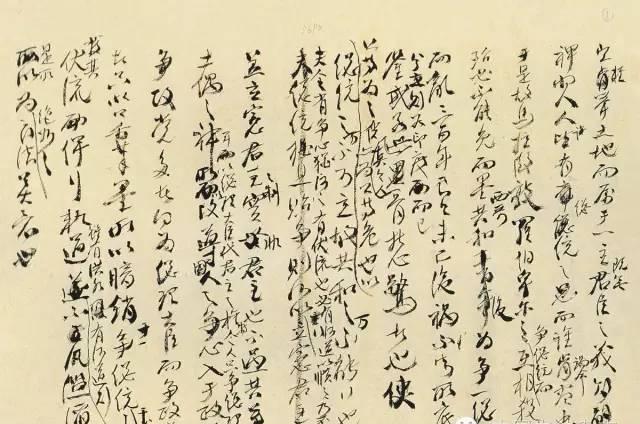

康有為 行書共和政體論殘稿 南海博物館藏 選自《康有為手迹》

手稿、信劄是康有為書法藝術中的重要組成部分,這些日常書迹與他每個時期的條幅、橫披、對聯、中堂、扇面等創作及背後的書學思想是一脈相承、互相印證的。他有強烈的獨樹一幟、開宗立派的藝術抱負,故其書法具有強烈的個人面貌。如果用“拙”“重”“大”三字來形容康有為大字作品的話,那麼他的手劄作品可以用“率真中見生澀、奇崛中寓質樸”來概括。康有為手劄書風考論金丹

一部《廣藝舟雙楫》定格了康有為清代碑學大家的形象,他那雄渾偉岸的大字作品是他理論的最好诠釋。而他一手流暢的手劄,引起學術界的疑惑,有言其手劄屬于帖學者,多認為他的書法理論和實踐自相沖突,其實不然。《廣藝舟雙楫》是康有為早期書法理論的标志,而他一生的書法理念是變化和發展的,如果不能從他中晚年的書學思想中作探讨,則不能客觀和全面地了解康有為完整的書學思想,對其手劄作品也不能準确地評論。

康有為 行書緻伍憲子書劄 南海博物館藏 選自《康有為手迹》

一康有為的書法淵源及其手劄書風

康有為的書學曆程,我們先從其《廣藝舟雙楫》中的自述來考察:

吾十一齡,侍先祖教授公……先祖始教以臨《樂毅論》及歐、趙書,課之頗嚴。然性懶鈍,家無佳拓,久之不能工也。将冠,學于朱九江先生……得北宋拓《醴泉銘》臨之,始識古人墨氣筆法,少有入處,仍苦凋疏。後見陳蘭甫京卿,謂《醴泉》難學,歐書惟有小歐《道因碑》可步趨耳。習之果茂密,乃知陳京卿得力在此也。因并取《圭峰》《虞恭公》《玄秘塔》《顔家廟》臨之,乃少解結構,蓋雖小道,非得其法,無由入也。間及行草,取孫過庭《書譜》及《閣帖》模之,姜堯章最稱張芝、索靖、皇象章草,以時人罕及,因力學之。自是流觀諸帖,又堕蘇、米窠臼中。稍矯之以太傅《宣示》《戎辂》《薦季直》諸帖。

由此可見,康有為少年時期在帖學上下過很大功夫,從王羲之小楷《樂毅論》入手,繼而又先後臨歐陽詢、趙孟頫、歐陽通、裴休、柳公權、顔真卿、孫過庭、锺繇等書。朱九江是他青年時代的老師,對其學問和書法産生了很大影響。他在禮山草堂得到朱九江的悉心指點,學朱九江執筆法,“虛拳實指,平腕豎鋒”,他還得到朱九江收藏的碑帖珍本進行系統臨習。

康有為 行書詩贈恭王劄 選自《二十世紀書法經典·康有為》

其時,張延秋編修力勸康有為“帖皆翻本,不如學碑”,康有為引白石氈裘之說難之。而康氏翻然知帖學之非,也還是源于朱九江先生,他在《廣藝舟雙楫》中又說:

少讀《說文》,嘗作篆隸,苦《峄山》及陽冰之無味。問九江先生,稱近人鄧完白作篆第一。因搜求之粵城,苦難得。壬午入京師乃大購焉。因并得漢、魏、六朝、唐、宋碑版數百本,從容玩索,下筆頗遠于俗,于是翻然知帖學之非矣。

可以說,朱九江對于康有為早期書學思想的形成起到過重要作用。康有為曾回憶當年在禮山草堂學習的情形說:“先生舉止有法,進退有度,強記博聞,每議一事,論一學,貫穿今古,能舉其詞,發先聖大道之本,舉修己夫妻之義。”又評價其書法雲:“先師朱九江先生于書道用工至深,其書導源于平原,蹀躞于歐、虞,而别出新意……吾觀海内能書者,惟翁尚書叔平似之,惟筆力氣魄去之遠矣。”給予極高評價,甚至有溢美之辭。

前述“壬午”,應該看作是康有為由帖學轉而碑學的分水嶺。壬午,即光緒八年(1882),康有為25歲,這年六月,他至北京應順天鄉試,不第。在京遊國子監,觀石鼓,購碑刻,講金石之學。歸途道經上海之繁盛,益知西人治術之有本,乃大購西書以歸,自是盡釋故見,大講西學矣。而于書法,則大講碑學矣。光緒十五年(1889),康有為撰寫《廣藝舟雙楫》,尊魏卑唐,力倡碑學,掀起了碑學的熱潮。也就是說康有為的碑學思想形成很早,當然,這是有阮元、包世臣做鋪墊的結果。

康有為 行書緻伍憲子書劄(含信封) 南海博物館藏 選自《康有為手迹》

對于康有為書法風格的形成,除了以上自述其早年學書狀況以外,還有多種說法,好像謎一樣。此處先列出五種:馬宗霍在《霋嶽樓筆談》中說:“大抵主于《石門銘》,而以《經石峪》《六十人造像》及《雲峰山石刻》諸種參之。”向燊雲:“更生書法,有縱橫奇宕之氣,論者謂其由陳希夷以入《石門銘》,其或然欤。”祝嘉在《愚庵書話》中說:“書其母墓碑,固嘗極力摹仿《爨龍顔》,然則體态則以《六十人造像》為近,豈亦三折肱于此耶?”而商承祚在《我在學習書法過程中的一點體會》中說:“其童年曾寫過歐、顔等碑,還寫過趙孟頫,在魏碑上下過功夫。唐開元十九年的《千秋亭記》,刻在四川省巴縣某江岸的岩石上,知道的人不多,康氏得此拓本後,視為珍寶,刻意摹寫,并在此刻筆勢的基礎上予以進一步的誇張,遂成‘康體’。我将此拓與康字對照,立即剝去他的僞裝。”沙孟海在《近三百年的書學》中說:“他的意量寬博,但其姿态則純從王遠得來……鄧石如、張裕钊是他所最傾倒的,作書時常常參入他們的筆意。但還有一家,是他寫大字、寫小字點畫使轉方法之是以自出,而他自己不曾說明白過的,就是伊秉绶。試看他兩人的随便寫作,畫出平長,轉折多圓,何等似之。”這裡的幾種說法,有些康有為自述過,有些能得到實證,有些隻是一家之言。康有為學書并不是死臨的,而是會其意即可,康有為第七女康同環的女婿李雲光在《康南海先生書學異聞記》中披露說:“關于南海先生碑帖能遺其貌而得其神這一點,我還可以舉出一個學張裕钊的例子,慶如在《禮山東塾與康梁》一文說南海先生晚年‘忽然對張裕钊佩服得五體投地,天天在臨摹張書。’……學碑帖和看普通書一樣,隻是仔細欣賞,絕不執筆臨摹。他學張字,有兩副屏寫得非常滿意,寫完後還自誇一番。”實際上,關于他的師法,晚年的康有為在對學生劉海粟的談話中也說得很清楚了,他說:

我生于科舉時代,以光方烏大之小楷為進身之階梯,多崇大小二歐,我雖力求風骨棱勁,亦不可獨樹一幟。北遊之後,以收置金石碑版自娛,觀京師收藏家拓本數千種,僅盛伯羲一家亦有數百種之多,方識漢魏書法之美。苦練《爨龍顔》《石門銘》《靈廟碑陰》,及魏碑中最俊秀之《六十人造像》,漸得蒼古沉雄之趣,似婉而剛之力。凡掠捺筆劃辄取上翹之勢,多取法《石門》。

他還對劉海粟說:

隻讀一家一派碑銘,畫地為牢,殊不可取。多見多聞多臨,自己悟出道理,師雖循循善誘,路需自己去走,否則背熟古人書論即可為書家,寫字豈不太容易?

康有為 行書和恭王詩劄 選自《二十世紀書法經典·康有為》

關于書法學習的方法,康有為曾自述“臨碑用包慎伯法。慎伯問于頑伯者,通張廉卿之意而知下筆,用墨浸淫于南北朝而知氣韻胎格。”可見他對于南北朝碑刻的學習和研究。由帖學向碑學的轉換,與他的變法思想相一緻,他将古文經學、今文經學的分類運用到了書學中,他創造性地認為:

吾今判之,書有古學,有今學。古學者,晉帖、唐碑也,所得以帖為多,凡劉石庵、姚姬傳等皆是也。今學者,北碑、漢篆也,所得以碑為主,凡鄧石如、張廉卿等是也。人未有不為風氣所限者,制度、文章、學術,皆有時焉,以為之大界。美惡工拙,隻可于本界較之。學者通于古今之變,以是二體者觀古論時,其緻不混焉。若後之變者,則萬年浩蕩,杳杳無涯,不可以耳目之私測之矣。

此外,他還以新、舊黨争來喻碑、帖之争,可見他以變法思想注入了書學思想,由帖轉碑成為康有為書學思想的必然。

而康有為手劄則是他書法創作的一個重要組成部分,與他每個時期的條幅、橫披、對聯、中堂、扇面等創作是一體的,與他每個時期的書學思想也是一體的,互相印證的。他有強烈的獨樹一幟的願望,欲開宗立派,故他的書法具有強烈的個人面貌,他的手劄也表現出獨特的書法風貌,如果用拙、重、大三字來形容康有為大字行書作品的話,那麼他的手劄作品率真中見生澀,奇崛中寓質樸。

關于康有為手劄遺存,國家圖書館、上海博物館、天津圖書館、廣東南海博物館、廣東中山圖書館等都藏有康有為手劄(包括手稿、信件、便條、題跋、詩文稿等),今見印刷發行者,有四部出版物最為詳盡,一是嶺南美術出版社出版的《康有為手迹》,是康有為當年存放在弟子伍憲子處的一批文稿和信劄,正編105件,副編8件,是從2001年12月入藏南海博物館的同一批三百餘件康氏手稿中精選而成。内容包括:康有為手書的《大同書》《共和政體論》《救亡論》《虛君共和公啟》等論稿和信劄、便條、詩劄、名片、手令、委任狀等。二是大象出版社出版的《康有為手稿》,是根據國内現存康有為手稿真迹影印的,共六種八冊,包括《大同書稿》《詩稿》《論語注稿》《春秋筆削大義微言考》《禮運注稿》《孟子微稿》,全部按原尺寸彩色影印。其中《詩稿》《論語注稿》《春秋筆削大義微言考》《禮運注稿》《孟子微稿》均為首次影印出版。三是北京圖書館出版社出版的《康有為牛津、劍橋大學遊記手稿》,影印其手書真迹,他于1904年7月21日至24日遊覽牛津大學,8月11日至13日遊覽劍橋大學後,寫成此遊記。全稿分為兩卷,不僅詳盡描述了當時牛津、劍橋兩名校的全貌,包括學校外景、藏書樓、博物館等設定,還對中外教育制度進行了對比、評述。四是“台灣中央研究院近代史研究所”編《康有為手書真迹》一大冊,為“台灣中央研究院近代史研究所”藏康有為手書草稿184件,含函電手稿、筆談、家書、文稿、詩稿等五類,原為康氏子孫所存藏。這四部大型圖錄,集中反映了康有為手劄風格的變化軌迹及其特征。

二“碑行”的界定和康有為“碑帖結合”的提出

學術界對于康有為手稿學術價值之研究認為,手稿完整地呈現了康有為思想的變化軌迹,既可補史籍之阙,又能考其思想之形成。而康有為手稿除了具有重要的政治學、史學、哲學、文學、文獻學價值外,同樣具有書學價值。本文以康有為光緒十五年(1889)撰《廣藝舟雙楫》後的手劄為主要研究對象,從書法的角度分析,認為康有為手劄具有“碑行”特征,屬于碑帖結合,這一特征随着時間的延續,特别是以戊戌變法失敗流亡海外以後,越來越顯著。而作為康有為本人的碑帖結合創作方法,也逐漸從不自覺到自覺。

在論述“碑行”之前,首先要理清碑學和帖學的概念。所謂碑學,一是屬于金石學範疇,是研究金石碑版的曆史、功能、形制、真僞的學問;一是以研究碑刻(特别是北碑)為主要師法對象的書法藝術流派的學問,這一流派稱為碑派。需要強調的是,碑學是清代的産物,也可特定地稱之為清代碑學,我們以阮元《北碑南帖論》和《南北書派論》為理論标志,以崇尚北碑書法為重要特征,将此前以崇尚漢碑而以碑破帖的稱之為前碑派,将此後崇尚北朝碑版為主的稱之為碑派。所謂帖學,是清代碑學誕生後相對于碑派提出的概念,一是研究法帖源流、版本優劣和書迹真僞的一門學問;一是以研究魏晉名家(特别是二王)手劄及其以後法帖為主要師法對象的書法藝術流派的學問,這一流派稱為帖派。

需要說明的是,關于碑學的界定,曆來有多種說法,一說專指北碑。康有為《廣藝舟雙楫》雲:“迄于鹹、同,碑學大播,三尺之童,十室之社,莫不口言北碑、寫魏體,蓋俗尚成矣。”張宗祥《書學源流論》雲:“自慎伯之後,碑學日昌,能成名者,趙之謙、張裕钊、李文田三人而已。”二說北碑和秦漢碑刻。沙孟海《近三百年的書學》雲:“通常談碑學,是包括秦漢篆隸碑刻在内的。”三說北碑和唐碑,馬宗霍《書林藻鑒》雲:“嘉道以後,帖學始盛極而衰,碑學乃得以乘之……嘉道之交,可謂唐碑期……鹹同之際,可謂北碑期……碑學不囿于唐、魏,而能遠仿秦篆,次宗漢分,斯則所謂豪傑之士,固将移俗而不移于俗者。”筆者認為清代碑學的界定當是以“漢碑”為濫觞,以“北碑”為标志,如果沒有這個标志作為分水嶺來限定,元明人善篆隸者也能稱為碑派?清初揚州八怪的以碑破帖也就沒有必要稱之為前碑派而直接稱為碑派了。那麼當代學虞世南、褚遂良等唐碑的也屬于碑派?隻有将“北碑”作為标志,才能準确給清代碑學進行定位,進而進一步展開碑學問題的讨論,而這并不是說将清代碑學的師法對象僅僅局限在北碑上。

而“碑學”“帖學”這個概念恰恰是康有為第一個提出的,康有為認為:“晉人之書流傳曰帖,其真迹至明猶有存者,故宋、元、明人之為帖學宜也。”他又認為:“碑學之興,乘帖學之壞,亦因金石之大盛也。”清代碑學的濫觞和盛興,給“碑行”的出現和發展創造了條件。

如果将行書進行分類的話,可大緻分為三大類:一類是二王行書(可稱為王行),一類是顔真卿行書(可稱為顔行),一類是碑體行書(可稱為碑行)。所謂碑行,是在行書中融入了碑的寫法,成為帖派行書之外的一種新的行書面貌,這是清代碑派誕生後相對于帖派而言的。碑行分為兩個發展階段,一是前碑派書家以漢碑之法融入行書,可稱之為“隸行”,典型者如“從漢人分隸得來溢而為行草”的金農。二是碑派書家以魏碑之法融入行書,可稱之為“魏行”,典型者如“行楷出入北碑”的趙之謙。需要說明的是,這裡不能将清代前碑派和碑派誕生之前的行書及行書碑刻(含刻帖)包含在内,這是用于清代碑學誕生後的概念,并不包含帖派書家的行書碑刻。

我們發現,無論是漢碑還是魏碑,都難覓行書蹤影,漢碑以篆隸入碑,魏碑則是楷書的化身,均與行草無緣。也就是說碑派書家要寫行書,必與帖派密不可分,或将碑字動起來,或參以帖,而參以帖者,即可認為是“碑帖結合”。所謂碑帖結合(也可稱為碑帖融合),就是将碑派技法和帖派技法結合起來,融二者為一體,由于碑帖各自融入程度的多少,可能外在顯示的面貌各異,有偏向于碑者,有偏向于帖者,總之,這些都屬于碑帖結合。碑帖結合的發展可分為兩個階段:一是與漢碑結合,一是與魏碑(北碑)結合,前者萌芽于明末清初,後者盛行于清代中晚期。而這兩種結合,不拘泥于“碑行”中隸書、楷書與行書的結合,範圍當更大和更廣,碑帖結合的概念涵蓋“碑行”,“碑行”則是其中一個重要的表現而已。

碑帖結合這個概念也是康有為最早明确提出的。從書法史發展線脈來看,筆者認為清代石濤、金農、鄭燮、伊秉绶、包世臣、何紹基、吳讓之、趙之謙等都已經涉及,從揚州八怪的以碑破帖,到晚清碑派書家的碑帖結合,可看作是碑帖結合創作模式的發展軌迹。

康有為 行書題阮文達像劄 選自《康有為手書真迹》

康有為不僅從帖派書法中繼承行草書的筆法,認為“簡劄以妍麗為主,奇情妙理,瑰姿媚态,則帖學為尚”,還從北碑中找尋行草書筆法,北碑中的行草書是幾乎沒有或是罕見的,他從《張猛龍碑》的碑陰發現了數行略帶有行草意味的字,他說:“碑本皆真書,而亦有兼行書之長,如《張猛龍碑陰》,筆力驚絕,意态逸宕,為石本行書第一。”這存世僅見的幾行魏碑中的行書,恰似康有為的救命稻草,也屬于有比無好了。

要實作碑帖結合,必須具備兩個條件,一是具有帖學經曆,二是具有碑學追求。要成功地實作碑帖結合,還必須使碑帖兩者之間不是生硬地嫁接,而是自然地融合。康有為青少年時期的書法曆程是屬于帖學的,據其在《廣藝舟雙楫》中的自述,曾于王羲之、歐陽詢、趙孟頫、歐陽通、裴休、柳公權、顔真卿、孫過庭、锺繇等書下過功夫。其後康有為“壬午入京師乃大購焉。因并得漢、魏、六朝、唐、宋碑版數百本,從容玩索,下筆頗遠于俗,于是翻然知帖學之非矣。”可見他由帖而碑的學書過程。經曆長時間的碑學訓練,他又檢討自己,轉而對帖學重新認識。據任啟聖在《康有為晚年講學及其逝世經過》一文中說:“近年餘在康同璧家整理遺書,見有緻某君書,謂前作《書鏡》有所為而發,今若使我再續《書鏡》,又當尊帖矣。前後頗沖突。”後來筆者讀到了任啟聖提到的這封信劄,即民國四年(1915)康有為《緻朱師晦書》,時年58歲,從中可看出他由尊碑轉而崇帖的思想改變,他說:

又呈問書法體兼碑帖,與《書鏡》尊碑不同,何其善問也。《書鏡》以□所不備為主,至《書鏡》尊碑,乃有為而發。仆若再續《書鏡》,又當贊帖矣。觀其會通,而行其典禮,一切皆然。無偏無過,豈獨書耶!

《書鏡》即《廣藝舟雙楫》,也就是說,31歲的康有為撰《廣藝舟雙楫》時提倡尊碑,晚年的康有為則意欲尊帖。這并不是前後沖突,而是思想轉變的軌迹。從早年學書于帖學,到中青年轉而碑學,到晚年又反思帖學,對碑帖反複思考和實踐的康有為最終主張碑帖結合,這種主張随着年齡增長越來越強,民國四年(1915),在《緻羅掞東論書法書》中,康有為認為:

抑凡有得于碑,無得于帖,或有得于帖,無得于碑,皆為偏至。宋人書,變化淋漓誠莫如米,然亦得于帖而止。若夫今人謂學某家或某家某碑,無論其所學非其佳碑佳帖,即得佳者,而體格盡于前人一碑一帖之中,所謂一城一邑一官一職,其未足盡天地之量與神明之容,不待言矣。此是以千年之間,才士蜂出,而成就隻此也。千年中書家,可以此該之。

康有為 行書委任狀 南海博物館藏 選自《康有為手迹》

對于碑帖二者的不可偏廢提出了自己的看法,這是在早年《廣藝舟雙楫》基礎上的一次檢討。康有為不僅對碑帖問題作出了客觀的評價,還對碑帖結合問題提出明确的看法,他在晚年書寫的一副贈甘作屏(翰臣)《青天室白行書七言聯》的款中寫道:

自宋後千年皆帖學,至近百年始講北碑。然張廉卿集北碑之大成,鄧完白寫南碑、漢隸而無帖,包慎伯全南帖而無碑。千年以來,未有集北碑、南帖之成者,況兼漢分、秦篆、周籀而陶冶之哉!鄙人不敏,謬欲兼之。康有為。(又題)鄙人創此千年未有之新體,沈布政子培望而識之,鄭叔問識而奪取,移贈翰臣,得人哉!

他還有詩雲:“北碑南帖孰兼之?更鑄周秦孕漢碑。昧昧千秋誰作者,小生有意在于斯。”一方面他的這種欲碑帖兼融的思想,可看作是他尊碑貶帖過于偏激之後的一種檢討;另一方面說明他要擔此重任,創造出碑帖結合的典範,開宗立派。實際上此前已有碑帖結合,既有漢碑與行書的結合,又有北碑與南帖的結合,隻是他并不認可而已。康有為晚年碑帖結合的觀念,使得他的行書更加具有了“碑行”的特質,這是他有意為之,而他此前的行書實際上已經有意無意中打上了“碑行”的烙印,他碑帖結合理念的提出,也是他長期實踐的結果。

康有為 行書緻伍憲子詩書劄之一 南海博物館藏 選自《康有為手迹》

三帖學功用在康有為手劄中的自然運用

“手劄”二字,本應是與帖學密不可分的概念。帖學的源頭,即晉人手劄,康有為所謂“晉人之書流傳曰帖”。阮元曾在《南北書派論》一文中闡述了他對于碑、帖各自不同的功用,他認為:

南派乃江左風流,疏放妍妙,長于啟牍……北派則是中原古法,拘謹拙陋,長于碑榜。

“長于啟牍”,點明了帖學書法的功用。阮元的《南北書派論》和《北碑南帖論》的問世,是中國書法史上第一次将書法明确分為碑、帖兩大流派,具有十分重要的意義。康有為對阮元的南北分派是持反對态度的,他說:

阮文達《南北書派》,專以帖法屬南,以南派有婉麗高渾之筆,寡雄奇方樸之遺,其意以王廙渡江而南,盧谌越河而北,自茲之後,畫若鴻溝……故書可分派,南北不能分派,阮文達之為是論,蓋見南碑猶少,未能竟其源流,故妄以碑帖為界,強分南北也。

康有為認為書法可以分派,而南北不能分派,盡管康有為與阮元在南北分派問題上意見不一,但康有為認為:“簡劄以妍麗為主,奇情妙理,瑰姿媚态,則帖學為尚”,這與阮元的“南派乃江左風流,疏放妍妙,長于啟牍”的觀點是一緻的。

康有為 行書緻紫珊、少霞、憲庵、俊卿書劄 南海博物館藏 選自《康有為手迹》

盡管31歲的康有為在《廣藝舟雙楫》中多偏激之辭,竭力為倡導北碑鼓與呼,但對帖學的功用卻清晰明了,他認為:

近世北碑盛行,帖學漸廢,草法則既滅絕。行書簡易,便于人事,未能遽廢。然見京朝名士,以書負盛名者,披其簡牍,與正書無異,不解使轉頓挫,令人可笑。

康有為笑話的所謂寫簡牍與正書無異的“京朝名士”,未具體指何人,他批評他們不懂得寫手劄這類字是要用帖法的,反過來說康有為清楚地認識到帖派書法的功用。實際上,豈止是這些京中名士,就連鄧石如、包世臣這樣的書壇大家,他們的手劄也因為荒于帖學和對帖學功夫的不夠深入而成惡劄。

“簡劄以妍麗為主,奇情妙理,瑰姿媚态,則帖學為尚”,康有為也在用這樣的觀點指導着實踐。他認為:“帖以王著《閣帖》為鼻祖,佳本難得,然賴此見晉人風格,慰情聊勝無也。續《閣帖》之緒者,有潘師旦之《绛帖》,雖诮羸瘠,而清勁可喜。寶月大師之《潭帖》,雖以肉勝,而氣體有馀。蔡京《大觀帖》、劉焘《太清樓帖》、曹士冕《星鳳樓帖》,以及《戲鴻》《快雪》《停雲》《馀清》,各有佳書,雖不逮晉人,亦可一觀,擇其著者師之。”又雲:“學草書先寫智永《千文》、過庭《書譜》千百過,盡得其使轉頓挫之法。”從這兩段話可見康有為在推崇北碑之外,盡管他認為帖學有很多不足之處,但終究認為學行草書不得不學帖,這是一個不能改變的事實,康有為也不能例外。甚至他對包世臣将自己書法的缺陷歸結于學習簡牍的态度進行了批評,他在《廣藝舟雙楫》中即認為:“慎伯自稱其書得于簡牍,頗傷婉麗,則逸少龍威虎震、大令跳宕雄奇,豈非簡牍乎?”批評的可謂入木三分。

康有為 行書緻毅夫書劄 選自《二十世紀書法經典·康有為》

1910年7月16日,53歲的康有為在給弟子梁啟超的書信中說:

至汝學書本極易,今之生硬乃由學分之故,然汝書之短在方筆多,不善轉運,若書劄能運圓筆更佳……若吾所好,仍以南碑《龍顔》及《石門銘》、諸山摩崖為超絕。若鈔詩乎,則以虞、褚為妙。帖則小王及米尤為濃妙,大王難得佳刻者也。

這裡明顯看出康有為對于寫手劄、鈔詩稿,當以帖學為妙,這是在《廣藝舟雙楫》基礎上對寫手劄一類書法的進一步闡釋。當然,晚年的康有為對帖學有所反思,因而從其言論中屢見對帖學的褒贊之辭。三十多歲的康有為見碑帖翻刻拓本尤多,提出“帖學大壞”,而晚年的康有為見碑帖及墨迹影印本尤多,于是發生感慨,在跋《王右軍書半截碑》中認為:“據主人謂,此碑将來拟用歐美新法放大影印。二帖之體例既更,字形之大小又别,主人用心亦良苦矣。深望猛進弗懈,網羅王氏大小楷行草之全帙,以輔臨池界之不足,則嘉惠藝林,津逮後學,亦豈徒小補哉!”先前是“今日所傳諸帖,無論何家,無論何帖,大抵宋明人重鈎屢翻之本,名雖羲、獻,面目全非,精神尤不待論”,後來是“《半截碑》與《聖教序》,雖同是集本,而一如朝霞弄晖,一如奇花獻瑞,行間字裡,胥有不勝贊舞之妙”,其對帖學認識的改變是顯而易見的。晚年的康有為除了教學生北碑以外,也樂于教人學帖,如1920年冬,在《題潘若海遺墨》中對潘氏書法大加贊賞:“其書法亦安詳、涵容、潇灑、高妙,自吾贈之《大觀帖》出。”言語間充滿得意之情。

由此可見,康有為從31歲寫《廣藝舟雙楫》提倡碑學,到晚年重新審視帖學,思想逐漸發生着變化,如果僅以《廣藝舟雙楫》中的觀點來論述康有為的書學思想,隻能是片面的。但有一點,寫手劄這類書法,他一直是認為“帖學為尚”的,這點并無本質差別。

康有為詩稿(部分) 選自大象出版社《康有為手稿》

康有為的書法,從榜書,到大、中字行書,到小字行書(含手稿、手劄),“碑行”特征依次減弱,這也是書法功用在作品中的自然顯露。從功用上講,康有為在書稿、詩詞、寫信等小字的時候,為了流暢,碑的成分自然減少,甚至有的減得相當少,寫大字時,能縱橫捭阖,氣勢宏博,将碑的特征表現得淋漓盡緻。然而,作為一個作者,是無法準确做到時而用碑、時而用帖的,隻是在不同功用下的正常表現而已。當然,作為書法大家的康有為在手稿、手劄的書寫時,既是實用功能的展現,同時也融入了他的藝術感受和藝術表現,這是毋庸置疑的。人們常常認為在手劄這樣的日常書迹中,是沒有太多藝術考慮的,純粹是為了滿足實用的需求,這樣的認識顯然是錯誤的,康氏所雲“若書劄能運圓筆更佳”“若鈔詩乎,則以虞、褚為妙”,說明這些實用書寫的同時離不開藝術手段的運用,實際上這兩者是無法完全分開的,日常書寫同時包含着書法家有意無意的創作意識。如果單從這些來看,似乎可以認為康有為手劄是屬于帖學的,然而并不是這樣,因為滲透到康有為血液裡的碑學是無法剝離出來的。

康有為 大同書手稿(部分) 選自大象出版社《康有為手稿》

四康有為手劄中無法剝離的碑學特征

作為碑派大家康有為的榜書(匾額等)顯示出強烈的碑派特征,集《石門銘》《經石峪》《雲峰石刻》之長,并融入個人意趣,蒼古沉雄,寬厚博大。大字行書作品(含楹聯、中堂和條幅等)也同樣顯示出強烈的碑派特征,即典型的“碑行”,這是毋庸置疑的,其氣象渾穆,精神飛動,已成為其書學思想最好的印證。而他的小字行書(含手稿、手劄等)究竟屬于碑派還是帖派呢?目前學術界一種說法是帖派,并是以認為康氏理論和實踐是沖突和錯位的,筆者不能苟同,是以需要明辨。這裡有兩個誤區,一是以康氏手劄中某些表面現象來下定義的,二是僅以康氏早年《廣藝舟雙楫》理論來作比對的。殊不知,從實踐上看,康有為手劄有時間先後的風格演變,不能以偏概全;從理論上看,康有為書學思想在中晚年是有極大變化的,有一個發展過程。

康有為 行書緻諸子書劄 南海博物館藏 選自《康有為手迹》

我們先看康有為對魏碑的學習和取法,劉海粟回憶康有為曾對他說:“……苦練《爨龍顔》《石門銘》《靈廟碑陰》,及魏碑中最俊秀之《六十人造像》,漸得蒼古沉雄之趣,似婉而剛之力。凡掠捺筆劃辄取上翹之勢,多取法《石門》。”康有為對于魏碑的深入學習和下的功夫自不需多舉例。康有為逢人便勸學魏碑,如胡儀曾在《近代書家親炙記》中說康氏對其言:“前之誤于院體及各帖與前人之說者,須一掃而空之,當純從北碑入。”甚至他教劉海粟學習行草都要求從方筆開始。

方峻奇崛,是魏碑的主要特征,而康有為的圓筆往往給人非魏碑的感受,這應是人們對其手劄書法屬于帖派的誤讀原因之一。沈曾植就對康有為圓筆作書提出看法,認為“六朝轉筆無圓者”,當然康有為是不同意這種說法的。同時代人尚有如此看法,更不用說今人了,應該說一般人對魏碑的認識與康有為有很大出入。1918年,61歲的康有為在《題鄭叔問手寫詩稿》中認為:

鄭大鶴先生,詞章、畫筆、醫學,絕藝冠時,人所共知,惟寡知其書法……蓋自《張猛龍碑陰》入,而兼取《李仲璇》《敬使君》《賈思伯》《龍藏寺》以及《瘗鶴》。凡圓筆者皆采撷其精神,故得碑意之厚,而無凝滞之迹。

“凡圓筆者皆采撷其精神,故得碑意之厚,而無凝滞之迹。”康有為書法所吸收的北碑成分是圓筆一類,而非方筆一類,他批評趙之謙:“氣體靡弱,今天下多言北碑而盡為靡靡之音,則趙撝叔之罪也。”又批評“近以寫北碑之稱者,趙撝叔、陶心雲,然誤法《龍門》,故闆拙。”他認為“北碑終是王家好,王遠書銘在石門。鳳翥鸾翔仙衆會,花濃雪聚佛微言。”故康氏書法以篆隸遺意的表現為上,他所展現的碑學精神也是如此,這從他批評趙之謙和反對梁啟超寫方筆可見,康氏的北碑風格不是一般意義上的方筆風格(如《龍門二十品》《張猛龍碑》等),而是圓筆風格(如《石門銘》《鄭文公碑》等),圓筆中鋒、絞鋒在其行書中大量運用,加之他用筆的飛動之勢,很容易造成錯覺,如果我們看不到方筆魏碑的痕迹就認為沒有碑,這是一種誤解。他的大字行書如此,小字行書也是如此,故這兩類行書均屬“碑行”範疇。康有為主觀上認為“簡劄以妍麗為主,奇情妙理,瑰姿媚态,則帖學為尚”,但客觀上他是無法将碑與帖完全分開的,這又是當下學術界認為康有為手劄屬于帖學的誤判來源之一。再加上由于書法功用,某些帖學特征的表象,導緻人們認為康有為手劄屬于帖學的錯誤認識。

康有為 行書任命馮紫珊、陳霞手令 南海博物館藏 選自《康有為手迹》

如果說要将康有為手劄書法進行分期的話,可分為帖學期、碑帖轉換期和碑帖融合期,康有為三十多歲便寫出《廣藝舟雙楫》,推崇北碑,故而他的帖學期實際上是早年作品,存量不多,我們今天所見手劄大多是屬于後兩期,而後兩期,從理論上來說均屬“碑行”。從康有為二、三期的手劄來看,在流美與靈動的同時,仍見厚重與蒼茫。這是自覺與不自覺、有意與無意的“碑帖結合”的展現。當然,同一時期的手劄,也會因工具(毛筆的軟硬尖秃、紙張的生熟細糙)、狀态、心境等因素而呈現出不一樣的風格特征來。

從上述分期來看,第三時期屬于康有為的碑帖融合期,他是有意将碑帖結合的,前文已述,不再贅言。是不是大字行書可融碑帖于一爐,而手劄不能呢?回答顯然是否定的,關于在手劄中碑帖結合的觀點,在康有為題跋中也有所顯露,他在1918年《題鄭叔問手寫詩稿》中雲:

今觀所自鈔詩稿,遒逸深古,妙美沖和,奄有北碑之長,取其高渾而去其犷野……然若叔問所作,以漢碑、北碑之本體,而寓南帖超逸之氣,則近人所少見,所謂:鸾翔鳳翥衆仙下,珊瑚碧樹交枝柯。

可見他對于融漢碑、北碑、南帖為一體的詩稿大為贊賞,實際上這正是康有為手劄所追求的。如《緻毅夫書劄》《緻伍憲子書劄》等均是典型的“碑行”手劄。(《萬木草堂藏畫目》手稿,雖非手劄,實與手劄同類,萬餘字,也顯示出典型的“碑行”意味。)而1927年康有為逝世前寫的《謝恩折》是其具有代表性的手劄作品,千餘言通篇一氣呵成,用筆澀行,橫畫顫動,金石氣盎然。

從筆法來看,北碑筆法的介入,成為康有為手劄行書不可忽略的重要特征。他的橫畫多取北碑中曲勢,圓筆中鋒,逆入平出,非一拓直下,筆畫具有篆隸遺意。他作書“必毫鋪紙上,萬毫齊力,而後能為”,如“一”“委”“平”“望”等長橫的波動與《石門銘》《鄭文公碑》等意趣相同,正如包世臣所雲“其行畫無有一黍米許而不曲者”。橫折和橫折鈎多作一筆弧狀圓轉,不寫最後一橫,如“因”“國”“諸”等,且轉折遒勁渾圓,一筆到底,也多不寫鈎,單作弧狀,與下筆不連,如“易”“南”等。豎鈎多在鈎處平推而出,有些推出得很長,如“門”“珊”等,有豎鈎作掠筆狀者,如“子”字鈎顯隸意。而轉折出現的外方内圓,顯然出自張裕钊,如“均”“過”等,也有一筆弧轉中間出現幾處頓挫的,如“而”“園”等,顯然非帖派寫法,而是強調金石氣。撇捺較長,有些捺畫是中鋒長線,沒有提按動作,如“更”等,有些捺畫突然改變方向,角度較大,如“表”“殁”等,有些捺畫一波三折,跳蕩起伏,如“道”等,有些捺畫呈上翹之勢,康有為曾對劉海粟講:“凡掠捺筆劃辄取上翹之勢,多取法《石門》”,從手迹來看,果然如此,且捺畫和走之運筆中途多換鋒轉向,時出絞鋒,于“伏”“避”字可見。有些捺畫用力按出,粗重奔放,如“裦”“趙”等。當然,有時失之粗糙,也是一病。康有為稱為“掠”筆的,實際上在行草書中是撇,隸書中常常稱為“掠”,與撇的寫法從用筆的輕重看似正相反,起筆較輕,越來越重,最後回鋒收筆,猶如隸書,如“天”“叟”等。而總的來看其用筆,正如他所認為的“六朝筆法,是以過絕後世者,結體之密,用筆之厚,最其顯著。而其筆畫意勢舒長,雖極小字,嚴整之中,無不縱筆勢之宕往。”這些筆法特征從其手劄中顯而易見。康有為的追求是“厚其力,雄其筆,逸其韻”,他還認為:“作書經過一拙乃暢,亦自然之層級。”可見他的流暢是建立在拙厚基礎上的。他的用筆包含張力,重按澀行,氣力彌滿,圓轉中時見方勢,具有強烈的篆隸遺意,已不是一般意義上帖學系統的技法表現了。

另外,值得注意的是,康有為手劄中還出現大量筆畫顫動的現象,尤以橫向筆畫為多,甚者如鋸齒狀,不知是由于晚年手抖無意為之,還是有意為之,據筆者初步考察,應屬于有意運用顫抖來表現金石氣,其後李瑞清以顫抖表現金石氣的做法達到了極緻,是否又是從此處得到的啟發呢?

從結字來看,很多字的結體從北碑而來,當然,他的北碑來源不僅僅局限在被他推為“仙逸渾穆之宗”的《石門銘》以及《鄭文公碑》《六十人造像》《經石峪》等幾部碑刻中,來源當是多途徑的。他更多地表現出平畫寬結的特征,中宮緊密,四周開張。如“心”字底的“憲”“忠”等,則将魏碑的結字特點表露了出來。當然,從上表來看,并不是想說明某字出某碑,而是力圖說明他手劄中存在的某些碑派筆法特征和結構特征,可能受到某類碑刻的影響和啟發。康有為臨摹碑帖也非亦步亦趨模仿,而是善于得其精神。從氣息來看,康氏手劄時見一種蒼茫渾穆的感覺,有些手劄金石氣撲面而來,那種氣息非帖派手劄書風所能涵蓋,愈到晚年,他的碑帖交融得愈是沒有痕迹。董其昌雲:“書道隻在巧妙二字,拙則直率而無化境矣。”而康有為正相反,他認為:“雖窮鄉兒女造像,而骨血峻宕,拙厚中皆有異态。”可見審美觀發生着重大變化,因而,在康有為筆下所呈現的是一種碑派氣度。

從筆法、結構、顫動筆畫例表的康有為手劄特征分析,可見其小字行書與大字行書在基本特征上的一體性。但從直覺感受上看,康有為手劄有些碑味明顯,有些碑味不明顯,這就牽涉到手劄中“碑行”的典型性問題,具體涉及某字時,可分為典型和非典型,這是一個碑派融入的程度問題,當然,有些單字是無法具體界定為碑或帖的,也無必要,因為碑帖已經交融,找不出太多單字的屬性,而這正是交融後形成的新面貌。特别要說明的是,對于已将碑派溶入到血液中的康有為,他的審美、他的筆法、他的結字,甚至他手劄中的氣息,都與碑派分不開,甚至是無法剝離的。康有為手劄作為“碑行”,與同時期書家風格拉開了距離,他不同于趙之謙、張裕钊、沈曾植等對碑學的诠釋,他找到了碑帖結合創作模式中的一種新嘗試,特别是他最終将北碑與南帖融為一體的創作手法自如地運用在手劄中,在書法史上是具有重要意義的,特别對于行書的發展史和風格史意義不可小觑。此外,康有為理論和實踐是互為表裡、互相印證的,《廣藝舟雙楫》代表了他三十歲前後的書學觀,此後他的書學觀逐漸産生變化,其主要觀點散見于中晚年各類書信及題跋中,綜合研究發現其理論和實踐的一緻性。可以認為,在清代将碑學理論和碑學實踐二者闡釋得如此有影響力的,恐怕隻有康有為一人。

轉自中國書法雜志

普及書法教育

推動書法創作

聯誼書壇賢士

弘揚書法文化

翰墨楚風藝術中心簡稱“翰墨楚風”,位于中國光谷腹地武漢光谷書城,東臨瑜珈山,南依湯遜湖,依山傍水,景色宜人。中心分設翰墨楚風書法院、翰墨楚風藝術館、翰墨楚風藝委會、《翰墨楚風》書法雜志編輯部,全方位提供一個交流、教育訓練、交易、收藏、展覽的平台。書法院有書法、文學兩部,名家指導,學風蔚然,立志培育楚地學子詩書并重、人文如一。“寄身翰墨,見意篇籍”是本院之精神寫照,“惟楚有才,于斯為盛”是本院之最高目标。

翰墨楚風專家顧問:(按年齡為序)

韓天衡 何應輝 劉正成 石開 胡抗美陳振濂 王家新

翰墨楚風藝術委員會委員:(按年齡為序)

曾翔 王厚祥 于明诠 崔向君 韓少輝 劉京聞 李強 陳忠康 陳海良 肖文飛 胡紫桂 周劍初 鞠稚儒 栾金廣 徐右冰

“翰墨楚風”由著名藝術家王镛先生題字;翰墨楚風藝術中心由著名書法家何應輝先生題字;翰墨楚風書法院由著名書法家金伯興先生題字、著名篆刻家桂建民(未谷)先生刊石;翰墨楚風藝術館由著名書法家曾翔先生題字。

《翰墨楚風》書法雜志系由湖北翰墨楚風書法院創辦的一個專業性書法類自媒體。旨在探索中國傳統書法真谛,展現當代書法研究成果,挖掘湖北地區書法曆史文脈,弘揚荊楚書道文化,推介書壇新人老手,構架書家與藏家橋梁,鑒藏書法精品。