山西太原天龍山石窟開鑿于北朝晚期至隋唐時期,是我國石窟雕塑發展藝術史中的瑰寶,反映了那段時期生機勃勃的曆史風貌,卻在上世紀二三十年代遭到大規模盜掘。經國家文物局調查和追索,今天(24日)上午,天龍山石窟終于迎來第一件回歸文物。

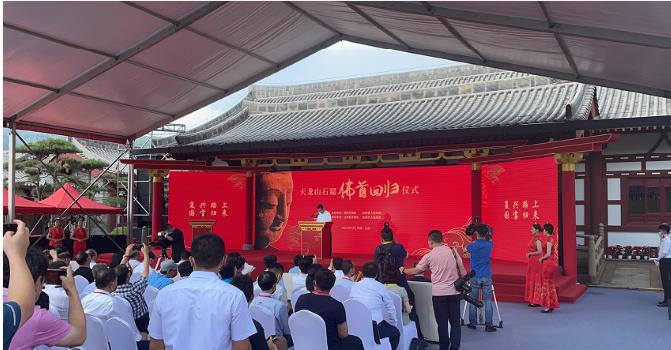

曆經曲折追索過程,國家文物局會同有關部門促成天龍山石窟佛首回歸祖國,回歸原屬地,今天上午,佛首回歸儀式在山西太原舉行,流失海外近一個世紀的天龍山石窟“第8窟北壁主尊佛首”終歸故土,正式入藏天龍山石窟博物館。

為迎接佛首歸來,文物部門特别推出了天龍山石窟回歸佛首特展,不僅彙集了天龍山石窟近一百年的滄桑變遷,同時利用數字化手段,将回歸佛首原本所在的第8窟部分景觀複制到展廳内,給觀衆帶來“身臨其境”的沉浸式觀感。觀衆看到這個佛首之後,同時也能感受到它在第8窟中的原始位置和原來的環境是什麼樣的。隋代是佛教石窟逐漸中國本土化一個重要過渡時期。它是從北齊“張得其肉”的塑像風格到唐代的豐滿圓潤的一個很重要的過渡時期。

回歸佛首原本所在的第8窟北壁緊靠崖體,崖體裂隙比較嚴重,佛首如果放置原位将難免會有一定程度風化。是以,佛首将在博物館内永久展出。而展廳内特别設計的燈光和超低反射率的展櫃等,将佛首極具魅力的輪廓線條完美呈現。

太原市文物保護研究院天龍山石窟博物館館長于灏介紹:他的臉是比較紅圓,而且眉毛是彎彎的,雙眼微閉,嘴角是微微的上揚,有一種非常祥和,平靜的一個微笑,這個是隋代比較典型的一個造像風格。我想從這種造像上,可以顯示出我們隋代佛教造像的一個審美特征,還有工匠的一個高超雕刻技藝。

國家文物局和山西文物部門通過多年調查,發現天龍山石窟共有240餘尊造像在上世紀二三十年代被盜掘,明确去向的有157件,分布在全世界11個國家,31座博物館和一些私人的藏家手中。此次回歸的第8窟佛首從發現到追索回國僅用了短短三個月的時間。

2020年9月14日,國家文物局監測發現,日本一拍賣行拟于東京拍賣一尊天龍山石雕佛頭,疑似為山西省太原市天龍山石窟流失文物。國家文物局迅速組織鑒定,判斷其确屬天龍山石窟第八窟北壁佛龛主尊佛像的被盜佛首,年代為隋代,于1924年前後被盜鑿并非法盜運出境。2020年10月15日,國家文物局緻函拍賣行,要求其終止與佛首相關的拍賣和宣傳展示活動。10月16日,拍賣行做出撤拍決定,國家文物局與拍賣行董事長、旅日華僑張榮,取得聯系,鼓勵其促成文物回歸。10月31日,張榮與日籍文物持有人談判完成洽購,經國家文物局充分溝通,決定将佛首捐獻我國政府。11月17日,佛首被移交給我國駐日使館保管。2020年12月12日,佛首被安全運抵北京,當日點交入庫,重回祖國懷抱。

今天,佛首正式入藏天龍山石窟博物館。國家文物局局長李群強調,流失文物是中國文化遺産重要組成部分,中國政府保留追索曆史上被盜和非法出口文物的權利,包括石窟寺流失文物。中國政府堅決支援流失文物回歸原屬國,願和國際社會一道,就妥善解決曆史流失文物返還問題探索建立制度化安排,攜手共建更加公平正義的文物追索返還國際秩序。

據悉,此次專門以回歸佛首為主題的“複興路上 國寶歸來”特展以天龍山佛首回歸為主線,分為盛世之殇、盛世之歸兩個單元,講述了天龍山石窟被盜的心痛曆程以及複興路上佛首歸來的曆史意義。

來源:央視新聞廣州日報·新花城編輯 彭文強