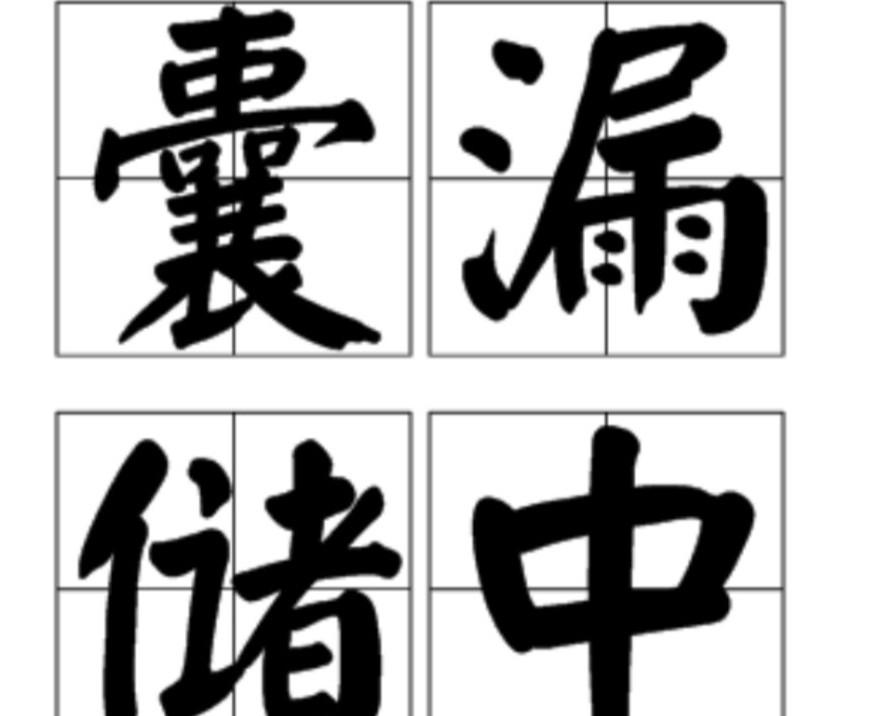

囊漏貯中,指糧食從小容器漏入大容器,其實并未漏掉。比喻實際利益并未外流。

春秋時期,鄒國國君鄒穆公曾下達了一道指令:要求他的臣子、百姓喂養鳥一律要用秕谷,不準用粟米。

指令下達之後,當時的官倉中并沒有存下秕谷,臣子們隻好與百姓交換,兩石粟米才能換得一石秕谷。

辦事的人認為這是浪費,請求允許用粟米來喂養鳥。穆公回答說:“走開吧,這個道理不是你們所能懂得的啊!

“那老百姓喂飽牛去耕田,曬着脊背去田裡鋤草,勤勞而不怠惰,這難道是為了鳥獸嗎?

“這粟米是人的上等糧食,怎麼能用它去喂鳥呢?再說,你們隻曉得打小算盤,卻不懂得算大帳。諺語說:袋子裡漏出來的,不都還在倉庫裡?

“你們難道沒聽說過嗎?國君是百性的父母。取出官倉中的粟米,再把它轉換給老百姓,這不還是我的粟米嗎?鳥如果吃了那些秕谷,就不會再糟蹋鄒國的粟米了。而把這些粟米貯存在官倉裡,同貯存在老百姓家中,這對我來說有什麼差別呢?”

這個故事被記錄在漢•劉向《新序》中。

用二石粟米換得一石秕谷來喂鳥,初看起來不合算,但是通過鄒穆公的解釋,卻感到很有道理。

鄒穆公關于“囊漏貯中”的認識,來源于對底層勞動人民的了解和愛護,是以民之父母的高度責任感來看待和處理問題的。

我是@悠悠至真v看教育,交流德育小故事,歡迎讨論,歡迎關注。

(圖檔來自網絡)