張旭東

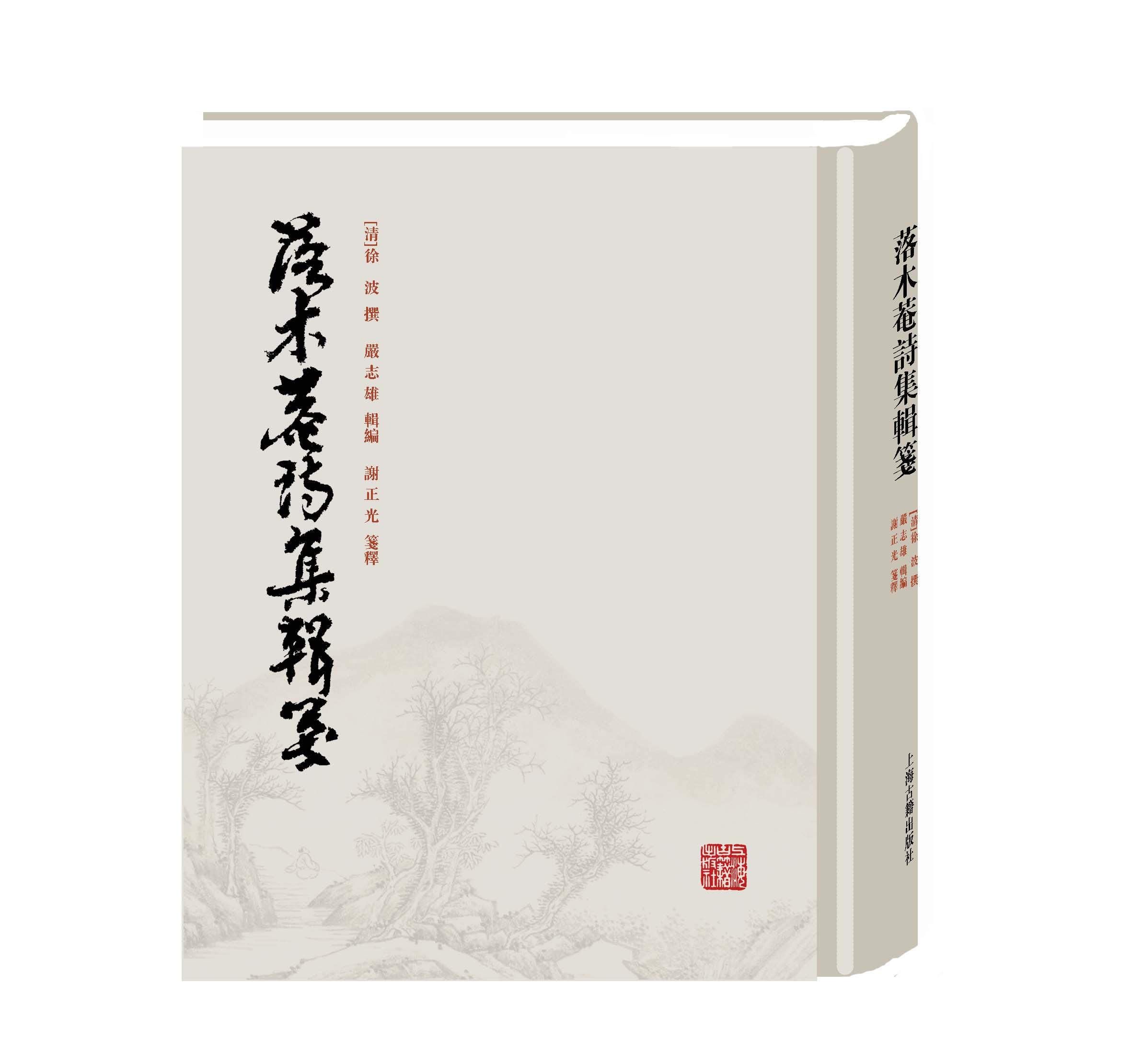

《落木菴詩集輯箋》,(清)徐波撰,嚴志雄輯編,謝正光箋釋,上海古籍出版社,2020年7月版

《清史稿·文苑傳》有徐元歎小傳,僅五十餘字,雲:“徐波,字元歎,吳縣人。少任俠,明亡後,居天池,構落木庵,以枯禅終。詩多感喟,虞山錢謙益與之善,贈以詩,頗推重之。有《谥箫堂》、《染香庵》等集。”

徐元歎像

鐘惺、譚元春特别賞識徐波,因而徐波一般也被歸入竟陵派;而錢謙益看不起公安、竟陵,屢攻鐘譚;但對于徐波卻網開一面。《有學集》卷十《徐元歎勸酒詞十首》雲:“皇天老眼慰蹉跎,七十年華小刦過。天寶貞元詞客盡,江東留得一徐波。(其一)”“落木庵空紅豆貧,木魚風響貝多新。長明燈下須彌頂,雪北香南見兩人。(其九)”頗有青梅煮酒,使公與操之概。

徐元歎手迹

上世紀三十年代,王培孫、陳乃乾箋注著名的遺民僧人蒼雪讀徹的《南來堂詩》時,屢屢涉及徐波,然而能看到的僅僅是收在滂喜齋叢書裡的《徐元歎先生殘稾·浪齋新舊詩》,所謂《殘稾》隻有十葉,四十幾首。這四十幾首詩,是葉廷琯從蘇州通濟庵覺阿上人處抄來的,吉光片羽,保留在滂喜齋叢書裡,但徐元歎的詩名也就此湮沒。王、陳二位注完《南來堂詩》之後,又過了十五年,徐元歎的詩集刻本卻不期然間出現在王培孫面前。這一年培老已經七十五歲,又患重病。他的題詞頗見當日情形:

三十六年 [1947] 雙十前,在大同坊突患泌尿症。命學專家袁君數年前為餘推算,給命書一紙,至七十六歲為止,後皆空格,蓋無命可推算也。餘默念是年當離世。病一星期,遷居瞿直甫醫院,經陳邦典醫師療治,至明年立夏前離院。蔔居俞家宅三号休養,無所事。秋間,北京通學齋郵來《落木庵詩》一冊,知餘雲無是書也。病中得此,喜出望外,想餘搜購明清間遺集之最後一次矣。重裝二冊。(钤“王培孫紀念物”“培孫信用”二印)

王培孫題記

培老生于1871年10月10日,至1947年雙十,已十足七十六歲,按傳統紀年實已七十七歲。算命袁君,當為名家袁樹珊。此時泌尿症發,培老必以氣數已盡。“病一星期”,然後遷居瞿直甫醫院,以西醫抗命學(一笑),至第二年(1948)立夏,竟漸康複離院。雖仍纏綿病榻,畢竟度過一劫。這年秋,北京通學齋書沽郵來此書,忽然于生命暗淡中又煥發光彩。培老突破所推之命,又延數載,于1953年11月17日鶴歸,得年八十三歲。其間,在1950年9月,老友陳乃乾來訪,王出示此“平生所搜明清遺書之最後一部”,陳乃乾借歸披讀,感慨不已,寫下一跋,略雲:

餘嘗讀錢牧翁寄徐元歎詩,慨然想慕其為人。元歎于明遺民中,最為老壽,詩名震一時,而遺集不少概見。據諸家稱述,所著有《采蝱》、《就删》、《谥蕭堂》、《落木庵》諸集。今通行者,僅潘氏《滂喜齋叢書》刻《浪齋新舊詩》十葉而已。滂喜所據,乃潘麐生(锺瑞)傳寫葉調生(廷琯)鈔本;調生則鈔自通濟庵覺阿上人。當時通濟庵所有者,除《浪齋新舊詩》外,尚有《落木庵詩》二冊、補遺一冊,惜調生所鈔僅此。至滂喜刻書,距調生見時,已隔四十年,通濟庵原本,殆已無可追蹤,故所刻亦僅止于此。今距滂喜刻書時,又六十馀年,而此《落木庵詩》原刻本,竟為吾友王培孫先生所得,不可謂非快事已。……

猶憶十五年前,餘佐培孫先生輯蒼雪《南來堂詩注》時,翻閱明清間集以百數。偶獲新證,欣然告語。此情此景,宛在目前。今年九月,餘袖《華山三高僧詩》,訪先生于俞家宅寓邸。先生亦出示此冊,蓋皆曩年求而未見之書。交相傳觀,喜可知也。先生雖病卧經年,而神志不衰,愛書之殷如故。我知《采蝱》、《就删》、《谥蕭》、補遺諸編,必将繼此而有獲。天假我年,庶幾擺脫塵事,從公于荒江寂寞之居,再為元歎詩作箋注。姑書此以為券。

庚寅秋九月既望,海甯陳乃乾跋于上海志館。

陳乃乾跋尾

《南來堂詩注》署王培孫先生名,附陳乃乾先生所作年譜。陳跋中有“餘佐培孫先生輯蒼雪《南來堂詩注》時”“偶獲新證,欣然告語”“擺脫塵事,從公于荒江寂寞之居,再為元歎詩作箋注”之語,培孫先生已老,實已不克注書,故“書此為券”隻能對自己而言。謝正光教授懷疑《南來堂詩注》乃陳代王而作,應該說可能性比較大的,是很有道理的。

培老題詞但言“北京通學齋郵來《落木庵詩》一冊,知餘雲無是書也”,于昔日注蒼雪詩不多及,陳跋滔滔及之不絕口,更畫符契要再注落木庵,此稍可注意。陳乃乾撰《蒼雪大師行年考略》,即蒼雪年譜較簡者。我們知道,年譜往往為整理古籍之副産品。作注時,林林總總所見者多,概而括之,簡而約之,擇其著者,貫穿年月,即成其年譜。焉有二人合作,一整理其集,一專門隻作年譜的?

徐枋繪落木庵圖

另,今見《清代詩文集彙編》所收徐闇公《釣璜堂存稿》用懷舊樓叢書本,署“後學上海王植善、金山姚光校刊”,前附《徐闇公先生年譜》,署“海甯陳乃乾、江浦陳洙纂輯,上海王植善、金山姚光參訂”(培孫先生名植善,以字行),知亦為合作之書,出資、出力自有所分工,而出力又有權重,書前緣起為姚光作,則姚、王二人,王雖居前,姚石子實所負責較多。諸人形成一種合作,整理刊印明清間遺集不少(尤注重鄉邦前輩),惜其合作之詳情尚有待研究。

需要指出,以上所述隻是推,不是考。《陳乃乾日記》(2018年8月,中華書局)出版,相關年份日記缺失,其他年份日記亦未找到一句明确表示替王培孫注《南來堂》的話,故隻能擱置此問題。

注《南來堂》時,需要用《落木庵詩》,但那時候沒有;十五年後重制江湖,陳乃乾欲賈馀勇,再注《落木庵詩》,這個夢想實作了嗎?

當然沒有。接下來的三十年,知識分子都處在黑色旋渦之中心,裹挾之下,萬劫不複。一般來講,這冊書天壤之間應該是不可問的了。人有命,書也有命,隐隐間有數存焉。嚴志雄教授遠道而來(時尚在台北“中研院”,今轉至香港中文大學),住在上海圖書館旁邊的小旅店裡,因時值黃梅天,古籍部不肯以善本借閱,彷徨踱步,等待梅雨之間隙。

但無論如何,他正透過曆史的煙塵,一步步縮短着與這部書之間的距離。多年後與筆者在靜安寺附近相見,說起往事,嚴教授猶不覺雙手合什,念佛陀保佑。嚴教授看到的徐元歎二集為《浪齋新舊詩》與《天池落木庵存詩》,後者正是王培孫昔日所得,王、陳二先生題跋俨在。而明清間久負盛名的徐元歎,其詩歌大家如今可以讀到的,從“十葉”(四十一題,四十三首),一躍而為五百零六題,六百二十二首!

爾後之工作更繁巨而艱辛。從這兩集的校正箋注,到徐波集外詩的收集、徐波文章的輯佚,再到大量的友朋往來唱酬作品的搜尋,從上圖得書算起,到嚴志雄、謝正光二位名教授合作輯注完成《落木庵詩集》,還有數年的時間。謝教授《落木庵詩集輯箋後記》雲:

嚴志雄教授來劄,告訴我徐波書稿三校已完成,一再囑咐我寫幾句話,作為該書的後記。

大概是2013年初春之時,志雄下吿他訪得徐波遺詩兩種。其後,又問我可否有興趣和他合作整理徐波詩。餘較志雄虛長兩輪,先後在新界元朗洪水橋長大,在同一間基督教會守禮拜,最後則同在耶魯取得學位。凡此皆平生難得一遇之因緣。合作寫書,理所當然啊!

同年夏天,我和绛雲按原訂計劃去曼谷訪友,順便帶上徐波遺詩影印件。抵埗後,朋友安排我們入住一間在大商場内的酒店。……起初我還陪绛雲逛逛商場,後來興趣漸減,索性獨自留在房間内翻閱徐波詩作。及行程結束,先後翻閱了兩三遍,列舉出詩中的人物之往還和所涉之時地關系,所做皆“技術性處理”,由于心無旁骛,工作還算順利。

徐詩箋釋,在返美後教學之馀斷續完成。最得力的助手竟是署名王培孫箋注蒼雪讀徹《南來堂詩集》,殊非初意所及,值得說明。寒舍所藏此書線裝三冊,民國廿九年校印于上海,乃餘于1997年從西安往重慶路過成都所得,其時尚算少見;今則有《清代詩文集彙編》等重印《雲南叢書》,化身千百矣!替南來堂詩作箋者,搜求詩中人物,可說是“竭澤而漁”!而最堪寶愛者,又莫過于所得和徐詩中所涉大多重複。前輩學人為來者提供指引之功,尚未見有過于此者!

南來堂詩箋,署名王培孫,餘固疑實陳乃乾先生瀝盡心血之作。王氏接掌其叔父維泰創設之南洋中學,先後垂數十年,天下皆知,何得有閑暇于著述?王家雄于财,禮聘陳先生于門下辦理業務。詩箋,其一“副産品”耶?餘嘗有意撰一文考論其事,憾無确證,擱置亦多年矣!

詩箋行将問世,回憶前事,一一在目。今借此機會,感謝志雄教授邀我參與其事,讓老人得細讀蒼雪詩。至詩箋之成,志雄個人孳孳矻矻之功,實有以緻之!2020年4月29日草于為疫情包圍之北美停雲閣。

謝先生《後記》最堪注意的是以下幾句:“替南來堂詩作箋者,搜求詩中人物,可說是‘竭澤而漁’!而最堪寶愛者,又莫過于所得和徐詩中所涉大多重複。前輩學人為來者提供指引之功,尚未見有過于此者!”自然是謙詞,但也真是覺得好像畫了一個圓,用了陳、王二先生的書(既指《南來堂詩注》,又指《天池落木庵存詩》),了卻了二位的心願(擺脫塵事,從公于荒江寂寞之居,再為元歎詩作箋注)。

佳話從今翻二次,江東留得一徐波。

謝先生如今又開始從事于《華山三高僧詩》的箋注,正是陳乃乾跋中所及;而嚴教授從事于與徐波往來最密的著名的遺民僧人弘儲大師文集的校注。陳援庵開創的從遺民深入到宗門的研究路徑,相信将迎來新的研究成果。

責任編輯:黃曉峰