中國清代繪畫,在當時政治、經濟、思想、文化等方面的影響下,呈現出特定的時代風貌。卷軸畫延續元、明以來的趨勢,文人畫風靡,山水畫勃興,水墨寫意畫法盛行。文人畫呈現出崇古和創新兩種趨向。在題材内容、思想情趣、筆墨技巧等方面各有不同的追求,并形成紛繁的風格和流派。宮廷繪畫在康熙、乾隆時期也獲得了較大的發展,并呈現出迥異前代院體的新風貌。民間繪畫以年畫和版畫的成就最為突出,呈現空前繁盛的局面。清代繪畫發展的曆史程序,與整個社會的發展變遷相聯系,亦可分為早、中、晚三個時期。

清朝早期。這一時期,文人山水畫興盛,并形成兩種截然不同的藝術追求。承續明末董其昌衣缽的四王畫派,以摹古為宗旨,受到皇室的重視,居畫壇正統地位。活動于江南地區的一批明代遺民畫家,寄情山水,借畫抒懷,藝術上具有開拓、創新精神,以金陵八家、“四僧”、新安派為代表。吳曆與王時敏、王鑒、王原祁、王翚及恽壽平合稱“清六家”,又稱“四王吳恽”。2018年吳曆逝世三百周年在澳門展出吳曆的繪畫作品。我們這裡分享清朝早期“清六家”畫家吳曆精品繪畫作品。

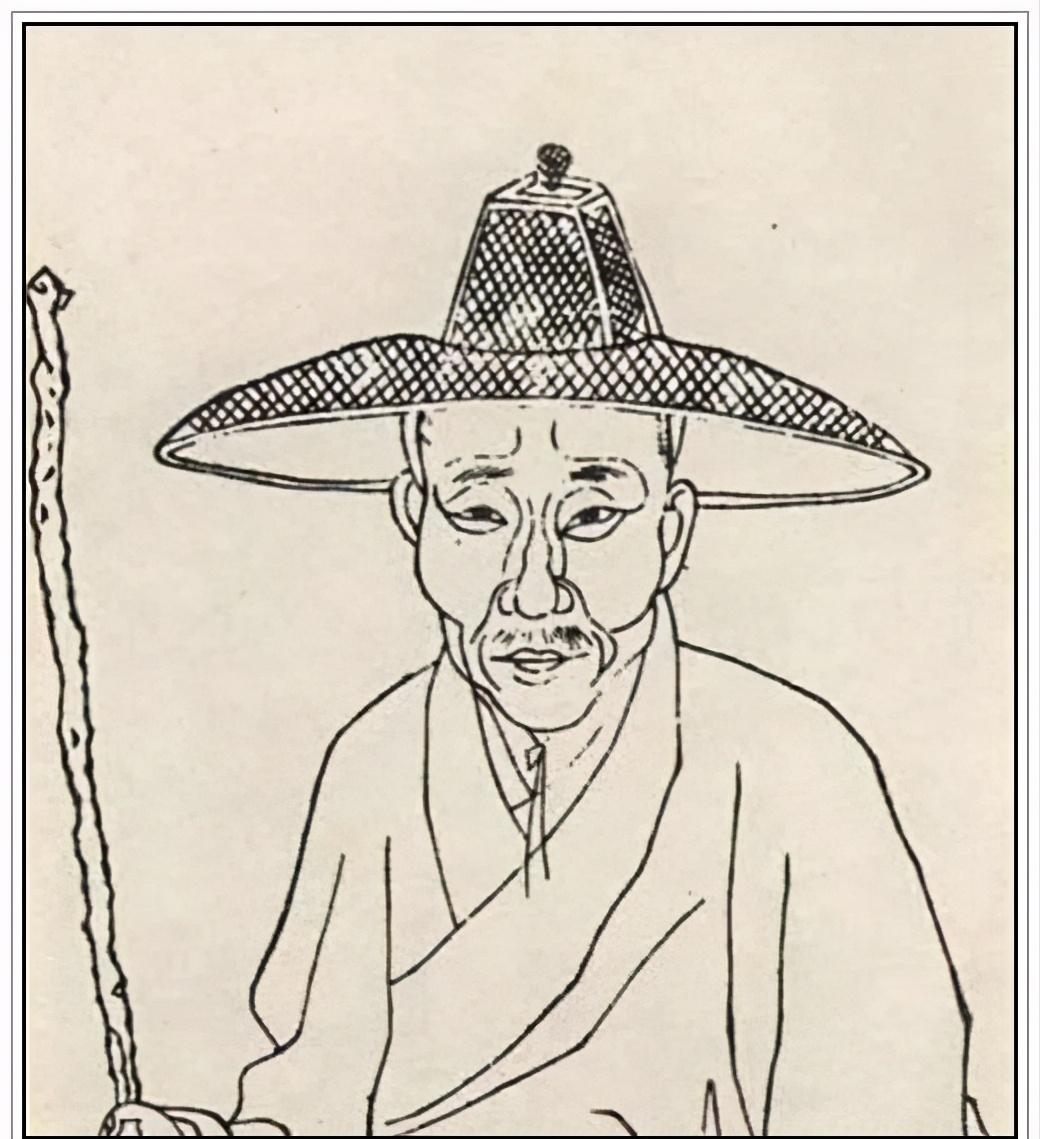

吳曆(1632年—1718年)清初書畫家,天主教傳教士。字漁山,号墨井道人、桃溪居士,江南常熟(今屬江蘇)人 。少時學詩于錢謙益,學畫于王鑒、王時敏。康熙二十一年入天主教,繼至澳門進耶稣會,前後在嘉定、上海等處傳教三十年。著有《墨井詩鈔》《三巴集》《桃溪集》《墨井畫跋》。

吳曆的繪畫就是在這樣的曆史背景下演進的。加入天主教耶稣會後,吳曆全身心投入了教會的工作,大約有近 20 年的時間他很少繪畫創作。是以,美術史上普遍認為吳曆一生創作的高峰是在40~50歲這段時間,他的許多代表作就是作于這一時段内,比如《泉聲松色圖》《秋景山水圖》《興福庵感舊圖卷》《竹石圖》《橫山睛霭圖卷》《靜深秋曉圖》《幽麓漁舟圖》《松亭垂釣圖》《山水立軸》《湖天春色圖》《雲白山青圖卷》《白傳湓江圖卷》《人物故事圖冊》《鳳阿山房圖》《槐榮堂圖》《壽許青嶼山水》《松壑鳴琴圖》《拟古脫古圖》《寫雲林遺意》《葑溪會琴圖卷》《夕陽秋影圖》《墨井草堂消夏圖卷》《雨歇遙天圖》《仿趙大年荷淨納涼圖》《林塘詩思圖扇頁》《柳村秋思圖軸》《晴雲洞壑圖》等。

清代早期吳曆《泉聲松色圖》賞析

《泉聲松色圖》紙本,墨筆,縱64.8厘米,橫38厘米。北京故宮博物院藏。

本幅自題詩并識:“泉聲松色。碧嶂峙西東,泉飛認白虹。遊人不可及,松翠暗朦胧。癡翁筆下意見不凡,遊戲中直接造化生動。雪窗拟此,念漢昭道詞宗笃好,辄以贈之。康熙甲申正月,墨井道人并題。”下钤“墨井”朱文方形印。右下角钤“延陵”朱文方形印。甲申年為康熙四十三年,1704年,吳曆時年七十三歲。徐邦達《曆代流傳繪畫編年表》著錄。

清代早期吳曆《秋景山水圖》賞析

《秋景山水圖》長卷,紙本,設色,縱29.7厘米,橫150.6厘米,(日)泉屋博古館藏。

此圖是作者于康熙三十二年(1693)為汲古閣毛晉族所繪。畫面重巒疊嶂,山坡樹木具有明代唐寅畫風;同時,畫面上那種厚重的青綠、群青、赭石色彩的運用,使人産生有西洋畫那種鮮豔色彩的感覺。

清代早期吳曆《興福庵感舊圖卷》賞析

《興福庵感舊圖卷》絹本,設色,縱:36.7厘米,橫:85.7厘米。北京故宮博物院藏

本幅自題:“吾友筆墨中,惟默公交最深。予常作客,不為話别,恐傷折柳。庚戌清和,遊于燕薊,往往南傳方外書信,意甚殷殷。辛亥秋冬,将欲賦歸,意謂同此歲寒冰雪,而未及渡淮,聞默公已挂履峰頭,痛可言哉。自慚浪迹,有負同心,招魂作诔,未足抒寫生平,形于絹素,訾筆隕涕而已。卻到昙摩地,淚盈難解空。雪庭松影在,草诏墨痕融。幾樹春殘碧,一燈門掩紅。平生詩畫癖,多被誤吟風。魚雁幾曾隔,賦歸遲悔深。自憐南北客,未盡死生心。癡蝶還疑夢,饑鳥獨守林。雲看無限意,何事即浮沉。甲寅年登高前二日雨霁并書。桃溪居士吳子曆。”钤“吳曆”印一方。卷尾有許之漸、紀萌、張景蔚三家題記。甲寅為清康熙十三年(1674年),吳曆時年43歲。

此圖是作者為懷念故友默容而作,一段長題簡述了二人的交往,情深意切。畫中描繪興福庵的景物,寺外雜樹叢竹,牆内孤松白鶴,本是一處清幽之所,然人去室空,滿目凄清,透露出作者以筆墨寄托哀思的心境。樹木勾點結合,層次分明,穿插自然,蜿蜒曲折的圍牆加強了畫面的縱深感,山石有皴有染,大面積的青綠敷色表現了真實自然的景緻,是畫家兼取宋、元畫法而别具一格的代表作。

清代早期吳曆《竹石圖》賞析

《竹石圖》立軸,紙本,墨筆,縱117.2厘米,橫21.1厘米。南京博物院藏。

此畫中以焦墨幹筆畫石,皴筆細緻,淡墨暈染。以濃墨寫竹葉,上下各一枝,竹葉縱橫交錯,疏密有緻,氣韻生動。款題為七言詩,并署“詩畫寄贈子膺先生”。

清代早期吳曆《橫山睛霭圖卷》賞析

《橫山睛霭圖卷》紙本,墨筆,縱22.8cm,橫157.3cm。北京故宮博物院藏。

起首上角有作者說:“橫山晴霭。”钤“墨井”印,幅下右角钤“延陵”。卷尾作者自題:“筆正寫山橫,煙雲亂石生。破窗蕉雨過,添卻硯池平。十日畫成,海天雨霁,紅日窗明,展卷題之。康熙丙戌年秋仲,墨井道人。”钤“墨井”印。

“丙戌”是清康熙四十五年(1706年),吳曆時年75歲。

尾紙處吳曆自跋:“餘近年作畫,似勤似懶,有時不辭呵凍,忘暑忘餐,揮毫疾就;有時春暖晴窗,楮墨精良,對之瞌睡。吾不知此病之所來,或謂老之故也。然少年輩往往亦有如此。予數日前頗覺腕力筆健,漫學山樵而成小卷,雖未得其超逸,觀之亦可消長夏。五月墨道人又跋。”下钤 “吳曆之印”、“墨井道人”,迎首钤“延陵”。

本幅及自跋紙上鑒藏印有“陸廷燦印”、“平原陸幔亭鑒藏印”等。後幅有戴兆芬、公望、顧文彬三家題記。

作者在尾紙中說此圖系學元代 王蒙 之筆,确有蒼茫超逸之意。全圖多用幹筆勾廓,粗筆皴擦,渾樸厚實,脈絡分明。由于 畫家 早年曾寓居澳門,接觸過一些西洋 繪畫 ,畫中的群山呈現出陰陽向背,似有晴日當空之感,群峰層層推向遠方,頗有些空間意識。吳曆是中國山水畫史上最早融合西洋繪畫的畫家,該圖十分自然妥貼地吸收了西洋繪畫重明暗、講透視的造型技巧,是為一絕。

清代早期吳曆《靜深秋曉圖》賞析

吳曆仿王蒙的《靜深秋曉圖》。紙本設色,縱95.3厘米,橫24厘米。現藏南京博物院。钤有“虛齋鑒藏”“虛齋之精之品”等印。 是畫作于“乙亥春”的“上洋”,“乙亥”,即康熙三十四年(1697年),時年吳曆六十六歲。以近、中、遠三段鋪設,有條不紊,布局合理,展現出金秋時節江南山水的秀麗景色。近景,蒼秀的松柏,長滿青草的山石,彎曲的古松,枝葉均“彎”在溪水之上;溪水是彎彎曲曲地自上而來;右岸深入溪水的巨石坪上,有一老者席地而坐,在觀賞着深山之中的秋景,幽然安泰,注目凝視,表現出老者對山間秋景的眷戀之情。中景,在彎曲的溪流兩岸,極為稀疏地散落着四木撐起的草亭、低矮的茅屋、顯得莊嚴雄偉的佛寺以及高崇的寶塔。溪水之上,有木、石構結架起的碩大橋梁,連結着兩岸。巨崖下的沙灘上,有人在持竿垂釣,茅屋内有人透過視窗往外觀覽景色。呈現出人類與大自然協調一緻、和諧相宜的境界。遠景,群峰聳立,主峰則是奇石壘疊,以渾厚、雄健無窮的生動形象,奠定其成為衆山的中心地位。整個畫面展現出無比深遠、雅靜與寥廓的自然形象,給人真山真水的立體感悟。

畫的右上角,有畫家的行書題跋“王叔明靜深秋曉,往予京郊所見,寤寐不忘,乙亥春在上洋追憶其着色之法,攜來練川,民譽見而噓好之,今值其花甲,是圖有松柏之茂,恰當以壽”。下署“壬午年秋 墨井道人”。钤“墨井”朱印。畫的右下角,钤有“虛齋至精之品”鑒藏印。“至精之品”四字,代表着吳曆之畫作的珍貴藝術價值。

清代早期吳曆《幽麓漁舟圖》賞析

清 吳曆 幽麓漁舟圖軸 絹本墨筆 119.2×61.5cm 北京故宮博物院藏

本幅自題七言詩并識:“幽麓橫鋪十裡煙,柳橋西轉亂漁船。白花翠蔓茅茨小,鷗浴平沙落日圓。庚戌小春,題似岩翁徐老先生正。虞山漁山吳曆。”钤“吳曆”、“漁山”、“墨井”朱文印3方。鑒藏印有:“泰州宮氏珍藏”、“宮子行周弟玉父寶之”等共3方。“庚戌”為清康熙九年(1670年),吳曆時年39歲。

圖繪江南水鄉景緻。畫幅右側繪陡立的山石和各類雜木。左側繪平靜的湖水和飄缈的煙雲。作者通過兩側逶迤的山脈、伸展的木橋、側斜的樹木以及山石小路,将左右景緻連接配接成一個整體,進而使得畫面在左虛右實的互映中達到視覺的平衡,顯現出作者巧于布景設勢的能力。此圖應是吳曆在接連遭受喪母、喪妻之痛後,心境漸趨平靜時所作。

清代早期吳曆《松亭垂釣圖》賞析

吳曆《松亭垂釣圖》,紙本,水墨山水,縱148.7厘米,橫30.2厘米。四川博物院藏。“甲寅”,當是康熙十三年(1674年),可知此畫乃吳曆四十四歲力作。整個畫面平遠鋪設,用筆沉着謹嚴,近、中、遠的青松漸遠漸小,給人以深邃深潤之覺,山石富有立體感。山間溪水,奔流而下,溪水之上,築有一連接配接溪水兩岸的闊大平闆式建築,既是供人歇息的山中之亭,又充當橋梁之用,因在松蔭之下,故名“松亭”。這種又亭又橋的建築,至今有些江南地區依然存在,俗稱“廊橋”;幽靜的松亭一角,一束發系髻的男子,在持竿垂釣,垂釣者目不斜視地凝注着釣竿的動靜;山林間的小徑,彎彎繞繞、曲曲折折,如蛇行般地通往主峰的峰巅,呈現出一種無限之極境。是幅清雅、明快、幽靜的江南山水景色,令人深思,給人遐想,讓人陶醉。

畫面右上角,有畫家行書題寫跋語與落署。語曰“讀書有得,與後見山見水。觸物生趣胸中,寫寫自能筆合古人。請以質之,青嶼先生”。落款“甲寅六月十日 吳曆”。钤“吳曆”方印,後又有許之漸款署“乙卯小春,弟許之漸奉寄良老門年兄清鑒”。于“乙卯”和“許之漸”字上、字下,均钤一印。

清代早期吳曆《山水立軸》賞析

清吳曆山水立軸,美國布魯克林博物館藏

畫心作者自題:“蕭竦古木倚江濱,石腳披莎拂浪新。一帶遠山銜落日,草亭秋影澹無人。丙戌冬月畫似 集生盟兄正 墨井道人吳曆”钤印:墨井道人(白文)、吳曆之印(白文)。1706年,時吳曆75歲。绫邊題跋按時間順序如下:國朝畫山水,首推四王、恽、吳六家,而恽、吳為尤貴。恽所愛者之多,吳所傳者之少。京邸各家所藏,五家俱備,而漁山缺如也。此圖棘猴不足喻其工,豆馬不足言其細,天霞雲鶴未方其氣之逸,景星慶雲莫比其品之貴也。濃青淺赭,滃墨枯毫,格之備也。癡黃懶瓒,濕雨密雲,體之赅也。将使胥樵斂迹,文度掃塵而。且點墨如漆,紙瑩若膚,措大眼,孔小直,不知二百年來何物可所比似也。嘉慶戊午春節之初 靈芬館主人 吳江郭麐跋。

清代畫家吳曆山水畫《湖天春色圖》賞析

清代畫家吳曆山水畫《湖天春色圖》立軸 紙本設色 123.5x62.5cm 1675年作 上海博物館藏

款識:憶初萍迹滞婁東,傾蓋相看北海同。正是蠶眠花未老,醉聽莺燕語東風。歸來三徑獨高眠,病渴新泉手自煎。叢菊未開露未傲,多君先寄賣壺錢。帱函有道先生僑居隐于婁水,予久懷相訪而未遂。丙辰春從遊遠西魯先生,得登君子之堂,詩酒累日,蓋北海風緻不甚過矣。旦起冒雨而歸,今不覺中元之後三日也,而先生殷勤念我,惠寄香茗酒錢于山中,予漫賦七言二絕,并圖趙大年湖天春色以志謝。墨井道人吳曆。

文中的“帱函”是一位天主教徒,“遠西魯”是比利時籍西教土。吳曆具體是在什麼時間加入的天主教,史籍上沒有太多的詳細記載,但是從這幅作品的題記中推測,應該是在1675年吳曆43歲前後。

《湖天春色圖軸》作于45歲,是他中年時的代表佳作。平遠景色中,近、中、遠三處柳樹漸遠漸小。景深感很強。細筆勾皴,精微秀美,青綠淡染,明快清雅,真實地傳達出了江南水鄉的绮麗春色。

清代早期吳曆《雲白山青圖卷》賞析

清 吳曆 雲白山青圖卷 絹本設色 縱25.9公分 橫117.2公分 台北故宮博物院藏。

此幅山水為吳曆三十七歲(1668)之作,畫層巒疊嶂,山谷間白雲缭繞,山麓綠樹叢生,蒼翠欲滴,平湖開闊連天。村舍、寺廟、昏鴉點綴其間,展現飄渺幽深、雄偉壯麗之自然美景。

畫法繼承唐宋以來青綠山水畫傳統,臨摹古畫功力極深,于青綠着色者尤有獨到之處,氣息頗近似宋元人之作品。

通卷皆用青綠紅白重色,同時又以淡赭染水天,于鮮豔賦色中别具清雅之緻。而能不覺躁濁,於清虛靈動中妙造自然。卷末左上自題:“雨歇遙天海氣腥,樹連僧屋雁連汀。松風谡谡行人少,雲白山青冷畫屏。戊甲九月六日予從毗陵歸虞山,風雨寂寥中有啜茗焚香之樂,八日晚晴,喜而圖此。吳曆并題。”钤“吳曆”朱文長方印。卷末左下角钤有“墨井草堂”、“桃溪居士”白文長方、方印各一。卷首卷上沿,有清内府“三希堂精鑒玺”等六方收藏印。

清代早期吳曆《白傳湓江圖卷》賞析

清 吳曆 白傳湓江圖卷 紙本設色 29.8x207.4cm 上海博物館藏

《白傳湓江圖卷》顯示了吳曆的繪畫風貌,畫面充滿了令人愉悅的生命力,傳達出一股清新的江南氣息。此卷雲山空濛而有深邃悠遠的感覺,筆墨淡雅淳樸,氣韻深醇,溫潤沉着。王石谷評吳曆的畫:如對高人逸士,沖和幽淡,骨貌皆清。

清代早期吳曆《人物故事圖冊》賞析

未成年的吳曆《人物故事圖冊》橫21.3厘米縱32.3厘米(北京故宮博物院藏),他以山水見長,人物畫罕見,從風格看,當屬36歲至40歲之間所作,構思巧妙;冊頁八開,每開均取司馬遷《史記》中的一則曆史故事作畫,在對頁工整地書寫上摘自《史記》的故事原文。

第一開取材《平原君虞卿列傳》,所繪即有名的“錐處囊中,脫穎而出”的毛遂自薦故事。圖繪楚王與平原君已歃血定盟,毛遂立于檐下,持盤招從客十九人。第二開取材《屈原賈誼列傳》,繪屈原放逐,行吟汨羅江畔,與漁父相遇而語,死志已定,漁父乃鼓栧而去。

第三開取材《信陵君列傳》,繪魏信陵君無忌禮遇都城守門人侯嬴事。侯嬴敝衣白須,與屠夫朱亥晤談市中,目光斜瞟信陵君;信陵君着紅衣,手握馬缰,恭立一旁。

清代早期吳曆《鳳阿山房圖》賞析

吳曆1677年創作《鳳阿山房圖》,108.4cm×47.8cm, 1677年 上海博物館藏,上有王翚的題跋:“墨井道人與餘同學同庚又複同裡,自其遁迹高隐以來,餘亦奔走四方,分北者久之,然每見其墨妙,出宋入元,登峰造極,往往服膺不失。此圖為大年先生作,越今已二十餘年,尤能脫去平時畦徑,如對高人逸士,沖和幽淡,首貌皆清,當與元鎮(倪瓒)之`獅林’、石田(沈周)之`奚川’并垂天壤矣。餘欲繼作,恐難步塵。奈何!奈何?癸未(1703年)嘉平,耕煙散人王翚”。“癸末”為1703年(康熙四十二年),兩人都已年過古稀了。

清代早期吳曆《槐榮堂圖》賞析

清 吳曆 槐榮堂圖 絹本設色 40x70cm 上海博物館藏。

“槐榮堂”是吳曆好友許青嶼的祖居。相傳許青嶼之父許中丞四歲時,許夫人在庭院裡手植槐樹,并對中丞說,此樹盛茂覆堂之時,也是你作都堂之時。中丞五十歲時,夫人之言果驗,而夫人已逝去。其後,中堂子孫家世的沉浮,都随槐樹的枯榮變化而時興時衰。此事,不免讓人産生人生世事變幻隻不過是實體之常,自然之理的感慨。唯心無執著,才能抛卻世俗的煩慮,進入“不以物喜,不以己悲”的最高境界。

吳曆畫此圖,正是出于對許夫人洞測人生的敬仰與緬懷。此圖刻畫謹細,設色清麗,是作者傳世的佳作之一。自識[夫山高陽氏槐榮堂圖。虞山吳曆畫]。圖後另有尤侗《槐榮堂記》、李楷《槐榮堂賦》,以及宋實穎、陸贻典、王奕鴻、吳偉業題跋。

清代早期吳曆《壽許青嶼山水》賞析

清 吳曆 《壽許青嶼山水》軸 紙本設色 95.5x50.6cm 上海博物館藏(1672年作,41歲)。

《壽許青嶼山水圖》以青綠設色法描繪了秀潤清麗的江南春色,是一件精心構撰的力作。此圖青綠着色,淡雅沉靜,運筆爽利,秀逸含蓄。境界悠遠空靈,氣韻淳穆俊逸。江南湖山清新靈秀之氣與畫家的幽雅潔素之骨相結合,令人低徊依戀,如在夢寐。此圖物象刻畫工細,展現了吳曆早期畫風的特點。此畫作于康熙十一年(公元1672年),作者時年41歲,面目初成,雖尚欠晚年的黑、重、蒼、潤,但書卷氣尚在,靈秀可觀。

清代早期吳曆《松壑鳴琴圖》賞析

《松壑鳴琴圖》軸,清,吳曆作,絹本,水墨局部設色,縱103厘米,橫50.5厘米。北京故宮博物院藏。

是圖為吳曆中年之作,自識:“憶予與天球學琴於山民陳先生,不覺二十餘年矣。予欲寫松壑嗚琴圖以寄意,常苦少暇。今從客歸,久雨初晴,僅得古人形似並題七言:'琴聲憶學鳥聲圓,辛苦同君二十年。今日聽松與澗瀑,高山流水不須弦。甲寅年小春廿日延陵漁山子吳曆’。”下钤“吳曆”、“家在桃溪深處”二印。

吳曆青年時代曾與季天球從同邑人陳珉學琴,此圖為懷舊之作。圖繪奇峰聳立,澗泉濺落,山谷草亭中端坐三士,其中一人撩撥琴弦,是當時從陳氏學琴的寫照。高岩濺瀑,寓高山流水,相交知音。畫家其時早已喪母、喪妻,内心孤寂,久有出家之想,因生懷舊之思。山水畫法仿元代王蒙,筆墨沉郁蒼秀,是畫家中年佳作。甲寅為康熙十三年(1674)吳曆時年43歲。《吳越所見書畫錄》著錄。

清代早期吳曆《拟古脫古圖》賞析

《拟古脫古圖》軸,清,吳曆繪,紙本,墨筆,縱65.6厘米,橫31.2厘米。北京故宮博物院藏

本幅右上吳曆自題:“陶淵明‘采菊東籬下,悠然見南山’唐宋人和之者多,獨韋應物‘采菊露未晞,舉頭見秋山’真為絕和。畫之拟古亦如和陶,情景宛然更出新意,乃是脫胎能手。小重陽日墨井道人。”下钤“吳曆之印”(白文)、“墨井”(朱文)。鑒藏印有“萊臣心賞”、“虛齋審定”2方。

畫家在自題中以唐宋人和(音hè)陶淵明“采菊東籬下”名句為例,說明了繪畫創作中拟古與脫古即繼承與發展關系,同時也為此幅畫作的創作旨意作了诠釋。此畫仿元代王蒙山水,但在皴法上長條披麻皴的運用與王蒙的牛毛皴有所不同,構圖也不似王蒙的繪畫那麼飽滿,與王蒙的峰巒重疊相比,吳曆的山水更接近真山實水,真實感較強。吳曆将前人的繪畫技法融會貫通,用筆嚴謹,厚樸沉着,筆意高淡,氣韻深淳,展現出自己的風格特點,雖是仿古之作卻有畫家自己的面貌和新意。龐萊臣《虛齋名畫錄》著錄。

清代早期吳曆《寫雲林遺意》賞析

《寫雲林遺意》 立軸 水墨紙本遼甯省博物館藏

此圖畫山巒起伏,高樹成林,草亭傍水,江天夕陽相映成趣。上有行書詩題及名款。吳曆與王翚、恽壽平同學于王時敏門下,專意繪事,日夜臨摹宋元真迹,渲染皴擦,風格高峻,得其神髓。其山水宗黃公望,得力于王蒙,兼有吳鎮之長。此圖雖仿倪瓒,但具有自己的筆法,江亭遙嶺,碎石叢樹,蕭瑟簡淡,不失為吳氏晚年佳作。

清代早期吳曆《葑溪會琴圖卷》賞析

清 吳曆 葑溪會琴圖卷 紙本墨筆 40x136.2cm 上海博物館藏。

《葑溪會琴圖》是吳曆的懷舊之作。“葑溪”是蘇州葑門外的一條河,吳曆青年時代曾與季天球從向邑人陳珉在這裡學琴。此作以厚實的傳統功力,融彙諸家之長,自創新意,并在布局、明暗等方面吸收了西洋畫法,形成了差別于當時畫壇正統“四王”的獨特風格。

大約在1674年,吳曆拜訪了自己的音樂老師陳岷之後,畫出了《葑溪會琴圖》,并且題詩道:“廣陵猶未絕,醉墨自殷勤。”他寫到了廣陵散(見《吳漁山集箋注》358-359),這也是對自己年少時在葑溪草堂學琴的追憶。

清代早期吳曆《夕陽秋影圖》賞析

清 吳曆 《夕陽秋影圖》 紙本水墨 75.2x35.3cm 遼甯省博物館藏

《夕陽秋影圖》畫山巒起伏,高樹成林,草亭傍水,江天夕陽相映成趣。上有行書詩題及名款。吳曆與王翚、恽壽平同學于王時敏門下,專意繪事,日夜臨摹宋元真迹,渲染皴擦,風格高峻,得其神髓。其山水宗黃公望,得力于王蒙,兼有吳鎮之長。

《夕陽秋影圖》雖仿倪瓒,然筆墨純熟沉穩,頗見功底,詩畫相融,其韻緻超絕,具有自己的筆法,江亭遙嶺,碎石叢樹,蕭瑟簡淡,不失為吳氏晚年佳作。

清代早期吳曆《墨井草堂消夏圖卷》賞析

《墨井草堂消夏圖卷》,紙本,水墨,36.4×268.6cm,1679年作。美國紐約大都會藝術博物館藏。

圖繪在一個晴朗的早晨,作者獨自坐在自己的草堂中,鳥兒、樹木、竹子、薄霧圍繞着他,他靜靜地享受着那田園詩一般的時光。

畫家在黃公望的風格上進行了加工;以草堂作為自己形象的映射;對世界無憂無慮的心态;柳樹與稻田在雨後的靜與水鳥高飛的動相對應。

清代早期吳曆《雨歇遙天圖》賞析

《雨歇遙天圖》絹本設色,縱133.4,橫58厘米。上海博物館藏。

雨霁天晴,雲霧初開,崇山峻嶺,茂林村居,景色清朗隽秀。筆緻工整,設色清雅。自識“雨歇遙天水氣腥,樹連僧屋雁連汀。松風谡谡行人少,雲白山青冷畫屏。憶予戊申嘉平贊侯四兄同客淮上,索畫此幅,匆匆未能即應,忽又三年矣,今歸虞山,聊寫大癡遺意,殊慚效颦耳。庚戌閏春,吳曆并題”。钤“吳曆”朱文印。按庚戌為康熙九年,公元一六七○年,作者時年三十九歲。

此圖裱绫上有吳湖帆長跋“漁山真迹絕少流傳人間,十數年每見豪家擲數千金以誇同好者,亦罕足饜人意,惟内府收藏王異公曾題巨冊為希世奇珍,毫無疑義。按漁山與石古生于崇祯壬申,而先二年沒于康熙戊戌,壽八十有七。此幀款署庚戌,年方三十有九,在先生為少作,然用筆已老健而不婉麗,設色沉着而不凝滞,與冊中撫大癡兩幅如同時點染,毫厘不可軒轾,信乎季雲李氏鑒藏無下驷也。己巳清明收得,因題”。

清代早期吳曆《仿趙大年荷淨納涼圖》賞析

清代早期吳曆《仿趙大年荷淨納涼圖》北京故宮博物院藏。酷暑蒸騰,幾無處可逃,那麼就得尋找納涼佳處,此曰“追涼”。追到門外,追到樹下,追到河邊,那裡總要涼快些。杜甫的《羌村三首》其二亦有句曰:“憶昔好追涼,故繞池邊樹”。追涼真是夏天無奈的快意事啊。

秦少遊的追涼,一直追到了畫橋南畔。不僅攜杖,他還搬來了胡床(即交椅),支于柳下,可卧,可風,可月。

江上有人吹笛,忽近忽遠,笛聲似乎是明月的反光。而風一停,荷香便漫溢開來。“月明船笛參差起,風定池蓮自在香”,納涼的詩意就在這兩句之間。這幅畫2018年吳曆逝世300周年,在澳門參加的展覽。

清代早期吳曆《林塘詩思圖扇頁》賞析

《林塘詩思圖》扇頁,清,吳曆繪,金箋,墨筆,縱16.4cm,橫51.6cm。北京故宮博物院藏。

扇頁有自題:“寫劉完菴先生林塘詩思。應岩培大辭宗教正。吳曆。”钤“吳曆”朱文印。

此扇頁重在描繪雜木繁茂的近景和洲渚水鳥的中景,遠景被似煙似霧又似雲的虛空之氣所彌漫,其虛幻達到了“無畫處皆成妙境”的藝術效果,擴充了畫面的想象空間,同時增添了畫面朦胧的詩意。全圖布局開闊平穩,筆墨華潤蘊藉。樹葉以中鋒落筆點染,既表現出它們含煙帶露的嬌柔美,又通過墨的濃淡變化顯現出它們交疊錯落的自然風貌。

清代早期吳曆《柳村秋思圖軸》賞析

《柳村秋思圖》軸,清,吳曆繪,紙本,墨筆,縱67.7cm,橫26.5cm。北京故宮博物院藏。

本幅自題:“昔予寫柳村秋思,留别于友人者,民譽得而藏之。予謂其柳葉翩翻,尚有未盡,故複寫此。或以為不然,然民譽善畫之善鑒者,定有以教我。壬午年暑月,墨井道人。”钤印“墨井”、“吳曆之印”。鑒藏印“保三鑒藏”一方。

“壬午”為清康熙四十一年(1702年),吳曆時年71歲。

此圖是吳曆晚年的代表作之一,為其好友民譽(姓金,名造士)所藏。圖中重點描繪了近景的柳樹。其柳葉以中鋒落筆點染,表現出秋風中柳葉含煙帶露的柔美,又通過水墨的濃淡層次變化顯現出柳葉交疊錯落的自然風貌,展現了吳曆工細寫實的畫風特點。

清朝早期吳曆《晴雲洞壑圖》賞析

吳曆清晴雲洞壑圖紙本 設色167cmx62cm現藏于旅順博物館

他摹古而不拘囿古人,能融彙諸家之長,自創新意,還在一定程度上吸收了西法,如布局、明暗等方面,故史傳論其:“作畫每用西洋法,雲氣綿渺淩雲,迥異平時。”

他的山水注意取法自然,使作品富有一定真實感。如其自述:“不将粉本為規矩,造化随他筆底來。”這些都是迥異“四王”之處的。更加不同于“四王”之處的就是吳氏能畫人物,非同凡格。故宮博物院所藏《人物故事圖》造型典重,屋宇宏敞,極見功力,為曆來畫史所未涉及。