□周維強

我在随筆《“何有閑時”顧颉剛》裡說顧颉剛一生勤奮,很多領地裡都留下他耕耘所收獲的累累果實。但顧颉剛終其一生,主要的還是一個史學教授,而不是圖書館學家、出版家、編輯家、曆史文化通俗讀物作家,而最初他在北京大學,很長一段時間都隻是助教,然後就一躍而直升教授,跳過講師和副教授兩級台階。

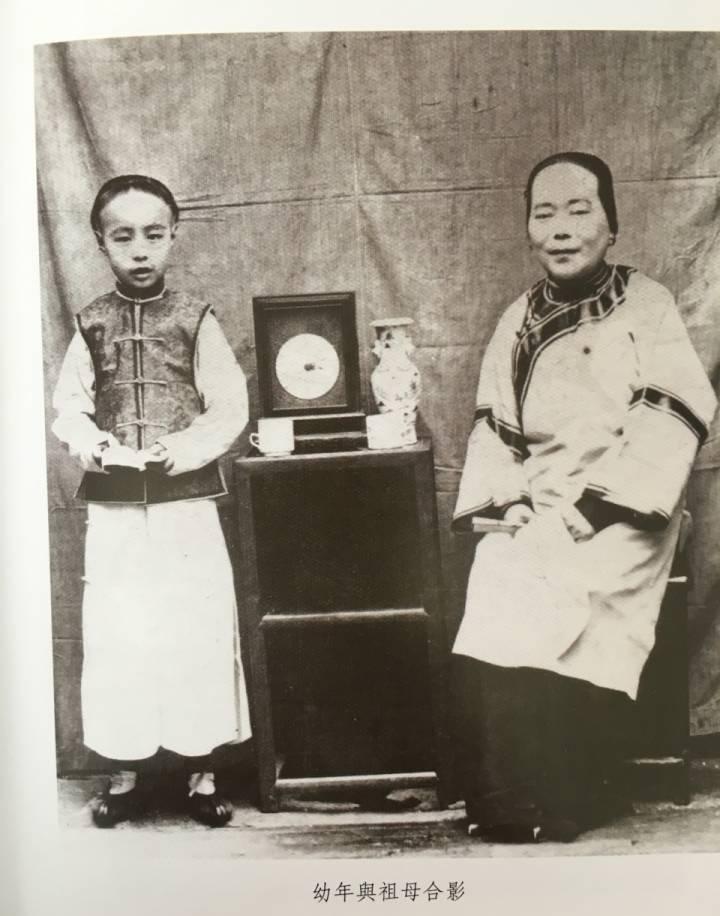

顧颉剛幼年和祖母合影。

從事業的角度可以問:顧颉剛是怎麼成名的呢?換個更世俗更功利的角度來提問則是:顧颉剛是如何跳上教授的平台并實作“教授自由”的呢?

民國九年,公元1920年,顧颉剛28歲。這一年6月,顧颉剛完成在北京大學文科中國哲學門的學業,他的高等教育經曆也就止步于此了,此後再無有過更高層級的深造。在學期間,顧颉剛聽過章士钊的邏輯課、胡适的中國哲學課(後改為中國哲學史)、康寶忠的倫理學課、李石曾的生物學課等。顧颉剛北大畢業留校被聘為助教,職事定為校圖書館編目。1921年1月,顧颉剛除了繼續在北大圖書館的職事,又受馬裕藻邀兼管國文系參考室。1921年11月北大研究所國學門開辦,沈兼士是主任,顧颉剛任國學門助教。後來有兩年顧颉剛因事離開北京。1923年9月初,沈兼士邀顧颉剛回京工作,12月13日顧颉剛回到北京,重返北大研究所國學門做助教。顧颉剛在北大做助教前後六七年,忽然到了1926年8月直接坐上了“史學研究教授”的大位,這連顧颉剛自己也不敢相信。

1926年7月,顧颉剛在北大助教的位子上獲得了廈門大學聘書:廈門大學研究所導師及國文系教授。當時北京高校欠薪劇烈,顧颉剛5月8日的日記說自己“在京窮困至此”,得到這份聘書,自然高興,8月5日全家離京。顧颉剛8月21日到達廈門,8月25日廈大文科主任林語堂就來和顧颉剛說,更換聘書,改為“史學研究教授”。顧颉剛後來說自己當時“駭問其故”,自己都吓了一大跳。林語堂的解釋是:“《古史辨》出版後,學術地位突高,故稱謂亦須改變。”這是顧颉剛後來1975年3月的日記裡補記的。而與顧颉剛同到廈大的潘家洵,按照顧颉剛的說法,則仍照北大例給以講師頭銜。

廈門大學能夠招緻北京的學者南來,主要是當時北京高校欠薪嚴重,奉系軍閥張作霖又入關,恰好創校者陳嘉庚給了廈大一筆錢,這樣林語堂受校長林文慶之聘1926年5月南下廈門大學做文科主任,邀集沈兼士、魯迅、張星烺、陳萬裡、顧颉剛來廈大一起辦國學研究院。顧颉剛8月25日寫信給陳垣,信裡也向陳垣約稿,說廈大“富于資财”,出版經費每年1萬元,如果是“名著”還可以“增加豫算”。但這些都沒能做成,沒過多久陳嘉庚資金周轉不靈,錢沒能繼續投過來,國學院停辦,這些教授也就陸續離開了廈大。張星烺1926年10月16日寫給陳垣的信裡也說到原因“據雲因校主陳嘉庚下半年來橡皮生意不佳之故也”。張星烺這封信裡還說及沈兼士“兼士先生現已決意回京,不欲再問此間事……”張星烺原列為廈大國學叢書第一種的《中西交通征信錄》也是以出版擱淺,直到1930年5月始由輔仁大學校長陳垣介紹作為輔仁大學叢書的第一種印行,書名修改為《中西交通史料彙編》,煌煌六大冊。張星烺則1927年即已北還,8月入輔仁大學做史學系教授兼系主任。顧颉剛1927年2月22日寫信給校長林文慶辭“文科教授”職(上一天顧颉剛得知自己改任文科教授),3月16日退國學院史學研究教授聘書。然後就辭職,應傅斯年之邀,到廣州的中山大學任職。其間因和也被聘至中大的魯迅的一些曆史上的是非,魯迅說顧颉剛來他就要辭職,傅斯年則說如果不聘顧颉剛,他自己也要辭職。傅斯年是中大文學院長,并兼中國文學和史學兩個系的主任。校長朱家骅出面作調人,委顧颉剛兼中大圖書館中文部主任先到滬杭收書,大約半年後,10月13日顧颉剛回到廣州,同月任中大史學系教授兼主任。此時魯迅也已在9月離開廣州到了上海。

顧颉剛從“小助教”騰空而起做“大教授”,“跳闆”是廈門大學文科主任林語堂主持國學研究院給顧颉剛發出的“史學研究教授”聘書。雖然這一任“史學研究教授”前後不到一年,但沒有大學史學教育學曆、亦不曾留學東西洋的顧颉剛,從此有了“史學教授”的資質,再以後到中山大學、燕京大學、雲南大學、齊魯大學、蘭州大學、中央大學、複旦大學、社會教育學院……在史學教授聘任的手續上,已經不存在“程式”的障礙了。顧颉剛實作了“教授自由”:不是做不做得成史學教授的問題,而是到哪兒做史學教授的問題,而到哪兒做史學教授,主動權也已經操持在顧颉剛自己手裡了。顧颉剛結束“小助教”生涯“騰空而起”的1926年,34歲。1948年3月,56歲的顧颉剛當選中央研究院人文組院士,這應該是顧颉剛個人學術榮譽上的一個高光時刻了。

顧颉剛1924年9月和北京大學國學季刊編委會同人合影。

不過我們看到顧颉剛助教直升史學教授時,不可忽略林語堂給出的說明:《古史辨》出版而令顧颉剛“學術地位突高”。顧颉剛早在小助教位子上,已經作出令人矚目的成就。我們看1924年9月,顧颉剛和北京大學國學季刊編委會同人的合影,照片裡的胡适、徐炳昶、沈兼士、馬衡、朱希祖、陳垣都已功成名就或者雖未進入個人學術頂峰但也已成名,助教顧颉剛站在胡适身邊,神情坦然,毫無在大教授面前小助教的畏畏縮縮。可知顧颉剛在胡适、沈兼士這些教授的眼裡,地位此時已經不同于通常所認定的“助教”了。

顧颉剛辨古史的前因頭緒甚多,這兒不說。直接的學術起因,按照顧颉剛後來在《古史辨》第一冊裡的自序的說法,是1920年秋讀了亞東圖書館所出新式标點本《水浒》中胡适的序,受到啟發,這書所本的故事的來曆和演變有許多層次,想到以前做戲迷時體驗到戲本故事也一個故事有多個演法,又想起這年春天胡适發表的辯論井田之文,于是領悟到,研究古史也盡可以應用研究故事的方法。這是顧颉剛的自述,我們姑且先相信他。這樣接下來有了胡适、顧颉剛來回讨論古書真僞、辨識古書真僞的通信,由胡适介紹又認識錢玄同,并和錢玄同書信往返讨論古書真僞問題,由辨古書真僞而辨古事真僞。1921年1月27日錢玄同緻信顧颉剛,主張把辨“僞書”的範圍擴大,而及于辨“僞事”,“辨‘僞事’比辨‘僞書’尤為重要。”這樣就學術目标凝聚到了“古史辨”。

1926年6月11日,樸社出版了顧颉剛編的《古史辨》第一冊。第一冊收文64篇,有顧颉剛和胡适、錢玄同往返讨論辨“僞書”“僞事”問題的書信,也有切實的古書古史具體問題的研究,作者除了胡适、錢玄同、顧颉剛,還有胡堇人、劉掞藜、丁文江、柳诒徵、魏建功、容庚、王國維、李玄伯等。《古史辨》第一冊尚未出版時,1926年2月顧颉剛即已開編《古史辨》第二冊,所拟篇目的作者有傅斯年、張蔭麟、劉複、馬衡、缪鳳林、姚名達、周予同、馮友蘭、郭紹虞等。《古史辨》第一冊出版後,在學術界和社會上都引發了極大的影響和反響。胡适、陸懋德、周予同都著文給予高評。顧颉剛說這書一年裡就重印了多次。胡厚宣說至1937年印了19版。

顧颉剛古史辨第一冊自序。

顧颉剛不止是個人勤勉地做研究,他這個“小助教”組織并上司起了一個史學研究的學派:“古史辨”派(《古史辨》到1941年6月陸陸續續出了七大冊,總計收文350篇,325萬餘字)。這個學派仿佛新文學運動裡的《新青年》雜志,一下子搭中了“時代的脈搏”,讓史學中人找到了一個學術“井噴”的出口。顧颉剛應該是有“學術領袖”的氣度的,他編的《古史辨》第一冊裡,也收進了對他提出質疑的文章,比如柳诒徵先生的《論以證史必先知之誼例》。這是“學術領袖”應有的雅量。

做成“學術領袖”,就個人資質而言恐怕要有兩個基礎條件:一個是學術的眼力,能夠提得出“大問題”(great problem),一個是要有學術上的容忍異見的氣度。傅斯年也有做“學術領袖”的資質,傅、顧兩人北大讀書時曾同住西齋丙字十二号宿舍,顧颉剛在《古史辨》第一冊自序裡說傅斯年是“最敢放言高論的,從他的言論中常常增加我批評的勇氣”。可惜都有“學術領袖”氣質的傅、顧,到1928年春天因為籌辦中研院史語所意見不合而“十五年之交誼臻于破滅”(語見顧颉剛1973年7月日記),顧颉剛說是傅斯年“以家長作風淩我”,不過我推測這是顧的事後一面之詞也說不定。姑不論。

《古史辨》第一冊出版,石破天驚,顧颉剛一舉成名,這樣才有同年8月林語堂給予的“史學研究教授”的聘書,令顧颉剛自己也大吃一驚。顧颉剛助教位子上孜孜不倦問學,才有了騰空而起的“資本”。林語堂聘他這個職位,實至名歸。

順帶說及,近二三十年,不斷有著論出來論證顧颉剛的古史辨思想源自日本漢學界,有的幹脆說顧颉剛古史辨抄襲自日本學者白鳥庫吉的“堯舜禹抹殺論”;有的推測顧颉剛在北大讀書或做助教時就看到過北大圖書館1920年代前後入藏的《東洋學報》《漢學》《史學雜志》《東亞研究》等日文報刊裡面的關于中國古史的文章。我想,這個問題,也許還可以換一個視角來讨論,即近世中國古史研究的日本學術淵源。而不一定要在抄襲與否之類的問題上轉圈圈。

顧颉剛1928年和中山大學同人合影。

顧颉剛助教時期做了很多事,“古史辨”可以說是“1”,其他事都是這個“1”後面的“0”。沒有前面的這個“1”,後面所有的“0”都隻能是“0”。有了前面的這個“1”,後面不斷添加的“0”都将增加起前面的“1”的分量,如虎添翼。顧颉剛從助教直升教授,實作“教授自由”,也是風雲際會,套用宋人蘇洵的話:事有必至,理有固然。

顧颉剛的父親子虬公,庚子之亂後,光緒三十年(1904)被江蘇省考送京師大學堂師範館(今北師大前身)就學,然終因家用乏絕而在第二年春辍學。子虬公深以為憾。顧颉剛中學畢業,子虬公就命颉剛應試北京大學,子虬公說:“吾困于家務半途而廢,今汝可無慮此矣。吾之所志将于汝乎成之矣。”子虬公對颉剛說自己因為家貧無能完成京師大學堂學業,現在你可以不必憂慮家務,我的志向将由你來完成矣。子虬公1939年1月8日在蘇州去世時,顧颉剛正在昆明的雲南大學教授任上。此時顧颉剛不僅完成了北大的學業,還實作了“教授自由”,做成了一系列的事業,這或許可以告慰子虬公了。

2021年8月24日初稿,27日修改,杭州西溪寓所

作者簡介: 周維強,編審。著有《薊門黃昏:元史随筆》《尚未遠去的背影:教育文化名人與杭州》《學林舊聞》《古詩十九首評注》等。

本文為錢江晚報原創作品,未經許可,禁止轉載、複制、摘編、改寫及進行網絡傳播等一切作品版權使用行為,否則本報将循司法途徑追究侵權人的法律責任。

來源:錢江晚報·小時新聞