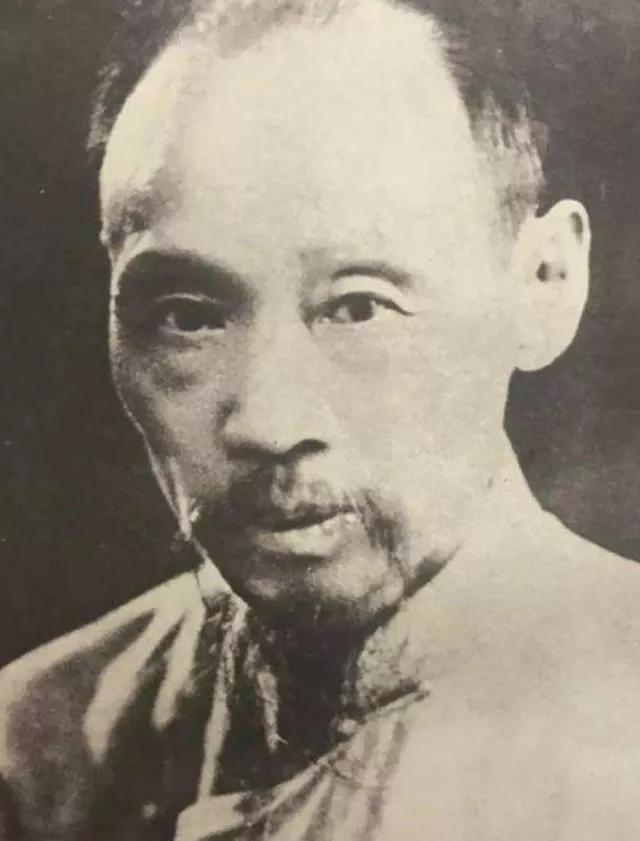

蕭龍友,本名方駿,字龍友,别号息翁,解放後又改号“不息翁”。四川三台縣人。1870 年 2 月 13 日生于四川雅安。他的父親蕭端澍是清光緒戊子年舉人。蕭龍友幼年受父教,用心攻讀經史諸子及名家詩賦。少年時;因母多病,乃留心于醫藥,經常去族人所設藥鋪請教,逐漸能識藥物,辨藥味,識别藥物真僞。學習之暇,曾閱讀我國古代醫學名著。

1890年,蕭龍友赴成都入尊經書院讀詞章科。在校博覽群籍,除深研經史詞章以外,又涉獵許多醫學古籍。

1892年,川中霍亂流行,省會成都日死八千多人,街頭一片凄涼。許多醫生因懼怕傳染,不敢醫治病人。蕭龍友不顧危險,用中草藥救治了不少病人。

1897年,蕭龍友二十七歲,中丁酉科拔貢,入北京任八旗教習。 1900年八國聯軍攻破北京,他離開北京前往山東,曾先後任淄川

、棗陽知縣。1901年以後,清政府推行新政,廢科舉,設學堂,山東省會設立高等學堂,蕭龍友曾為該學堂制定章程,并充任教習。

辛亥革命後蕭龍友移居濟南。1914 年奉調北京,先後任農商部秘書、财政部經濟調查局參事,農商部有獎實業債券局總辦等職。并被内務部聘為中醫顧問。這時蕭龍友雖日理公務,但從未間斷研習醫學,常于公餘之暇,以醫道問世。

1928 年,蕭龍友毅然棄官行醫,署名“醫隐”,号“息園”。曾撰《息園醫隐記》一文,刻于扇骨上,以述其志。蕭龍友自行醫後,集中力量研究醫學,不斷總結臨床經驗。他不泥古非今,不僅攻讀中醫古書,并閱讀當時新譯的西醫藥書籍,随時參照研究。治病療效甚高,治好很多疑難大

症。當時北京有的西醫院,因聞蕭龍友的盛名,經常約請他會診一些疑難重症。

蕭龍友非常重視中醫基礎理論,對望聞問切,常深究其辯證關系,主張四診合參。他說:“切脈乃診斷方法之一,若舍其它方法于不顧,一憑于脈,或仗切脈為欺人之計,皆為識者所不取。”對于四診,他認為,臨症時應結合病人的體格,性情,籍貫、職業、平素生活習慣等加以考慮。

蕭龍友十分重視醫德,曾作醫範十條,主張稽古禦今,心正意誠,有道有術,重視倫理蕭龍友也很重視醫史。他說:“治醫學史,必先将曆代典章學術,搜讨無遺,然後可以言史,否則醫自醫、學自學、史自史耳,何益之有哉。”

對藥學的見解,他主張醫與藥不能分割。醫者不但應識藥,而且須能親自采藥,且能臨症自為配合(炮灸,切制等工藝過程)。

在臨床方面,他擅長治虛勞病。主張老少治法應有所不同,對象不同就要采取不同措施,要顧及同中有異,異中有同。

蕭龍友十分關心祖國中醫事業的發展。1934年與名中醫孔伯華創辦“北京國醫學院”,以造就國醫人才。蕭龍友任院總辦等職。并被内務部聘為中醫顧問。這時蕭龍友雖日理公務,但從未間斷研習醫學,常于公餘之暇,以醫道問世。1928 年,蕭龍友毅然棄官行醫,署名“醫隐”,号“息園”。曾撰《息園醫隐記》一文,刻于扇骨上,以述其志。

蕭龍友自行醫後,集中力量研究醫學,不斷總結臨床經驗。他不泥古非今,不僅攻讀中醫古書,并閱讀當時新譯的西醫藥書籍,随時參照研究。治病療效甚高,治好很多疑難大症。當時北京有的西醫院,因聞蕭龍友的盛名,經常約請他會診一些疑難重症。

蕭龍友十分重視醫德,曾作醫範十條,主張稽古禦今,心正意誠,有道有術,重視倫理,蕭龍友也很重視醫史。他說:治醫學史,必先将曆代典章學術,搜讨無遺,然後可以言史,否則醫自醫、學自學、史自史耳,何益之有哉。”

蕭龍友十分關心祖國中醫事業的發展。1934年與名中醫孔伯華創辦“北京國醫學院”,以造就國醫人才。蕭龍友任院長,苦心經營十五年,畢業學員達數百人,對當時的中醫事業,起到挽救和促進作用。解放前曆任北平市中醫考試委員會委員和北平國醫分館董事等職。

全國解放時,蕭龍友已八十高齡,仍繼續從事醫務工作。

1949年任北京市各界人民代表大會代表。1950 年任北京市中醫師考試委員會委員。同年1 月,中央衛生部召開第一次全國衛生會議,蕭龍友被聘為華北區特約代表。1951 年被政務院聘為中央文史研究館館員。從 1954年起曆任全國人民代表大會第一第二屆代表,中醫研究院顧問、名譽院長,中華醫學會副會長,中國科學院生物地學部學部委員,人民醫院中醫顧問等職。

1960 年 10月20日,蕭龍友因病在北京逝世,終年九十歲。他的臨症方案及遺稿很豐富。他珍藏的數千冊醫書全部捐獻給中醫研究院和北京中醫學院。