文 蔡玉林

一幅畫,能夠牽動一個民族的情緒,寓意一個國家的統一,這在古今中外幾乎絕無僅有。這幅神奇之畫,就是元代大畫家黃公望的代表作《富春山居圖》。

《富春山居圖》的由來

黃公望,生于南宋末年(1269年),常熟人,本名陸堅,從小過繼于黃氏為子。因“黃公望子久矣”,遂名公望,字子久。

黃公望青年時期,胸懷大志,一心想飛黃騰達。但仕途坎坷,大官沒做成,還受人牽連入獄。1294年,26歲的黃公望入職浙西官場,随後15年久居杭州,為仕途奔波,有緣拜趙孟頫為師。

1311年,老上司張闾赴杭任職,便提攜舊識黃公望任書吏,一年後随張闾進京當掾吏,後因故與張闾一同入獄。出獄後的黃公望看破紅塵,一心皈依全真教,與張三豐等道友交往甚密,做過住持,一度在江浙一帶以賣蔔為生。他寄情山水,雲遊四方,追求閑雲野鶴之生活,領略山川曠野之情韻。一段時間,他終日癡迷于大自然的山川江河,常獨自一人靜坐于山中,心有所思,筆有所運,如癡如醉。

黃公望一生結交禅師許多,最要好的是鄭樗(無用禅師)。1347年,黃公望結廬隐居于浙江富陽廟山塢,無用禅師一同前往。富春江風煙俱淨,天山共色,奇山異水,天下獨絕,令黃公望流連忘返。一日,無用禅師求師兄以富春山水為景畫一長卷,黃公望欣然應允。于是,黃公望每遇閑暇之時,就在畫室構思打稿。黃公望雖歸隐山中,卻經常雲遊在外,三四年過去了,到1350年黃公望題款時,此畫尚未完工。今人都把1350年作為成畫時間。畫卷完成後不久,黃公望逝世,享年86歲,葬于虞山西麓。

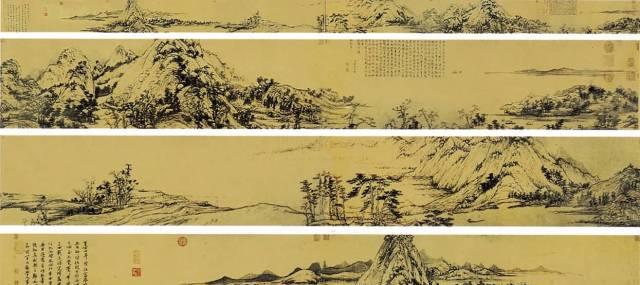

《富春山居圖》以爐火純青的筆墨技法,描繪了富春江兩岸煙波浩渺的秀麗景色,為中國古代水墨山水畫的巅峰之作,被譽為“中國十大傳世名畫”之一、“畫中之蘭亭”。黃公望被後人推崇為“元四家”之冠和“文人畫”之領袖,是中國山水畫發展史上的裡程碑人物。

黃公望《富春山居圖》在台北“合璧”展出

《富春山居圖》的流傳

《富春山居圖》傳世600多年,流傳之途可謂颠沛流離,驚心動魄。

無用禅師為《富春山居圖》首藏者。明初為沈周收藏,在重新裝裱時遭人變賣,買者為蘇州官員樊舜舉。隆慶年間,為談志伊所藏。萬曆年間,董其昌購得此畫,他晚年将畫卷典押于吳興吳之矩之父吳達可,畫卷在吳門流傳三代,至清順治年間,吳之矩将此畫傳給其子吳洪裕(吳問卿)。

吳洪裕珍藏《富春山居圖》長達40年,他視畫如命,幾近瘋狂。1650年,吳洪裕臨終前欲焚畫殉葬,幸其侄子“火中取栗”,得以幸存,但已燒成兩段。後人稱卷首段為《剩山圖》,剩餘卷為《無用師卷》。

1652年,《無用師卷》由丹陽張範我轉于泰興季寓庸,後由乾隆以重金購得。乾隆前後得《富春山居圖》兩本,誤将赝品作真迹,直到嘉慶年間,真品才得以正名。《富春山居圖》在故宮深藏了近200年,至1949年被國民黨遷至台灣至今。而《剩山圖》一直流落民間,直到1938年被書畫家吳湖帆慧眼識珠,以國寶級青銅重器換取。後在沙孟海的斡旋下,于1956年由浙江省博物館購得,成為該館“鎮館之寶”。

《富春山居圖》的圓合

早在1993年,國台辦示意台灣方面合璧展示《富春山居圖》,但因故而擱淺。1999年,海峽兩岸書畫家在富陽舉行《富春山居圖》圓合活動,得到了海峽兩岸的廣泛關注。2009年,台灣故宮準備舉辦“黃公望與《富春山居圖》特展”,希望能借《剩山圖》合璧展出,浙江省當即給予積極回複。

2010年3月,在全國“兩會”記者招待會上,溫家寶總理動情地說,“幾百年來,這幅畫輾轉流失,希望兩幅畫什麼時候能合成一幅畫。畫是如此,人何以堪?”同月20日,為紀念《富春山居圖》成畫660周年,國家郵政局發行特種郵票,并在常熟和富陽舉行首發式。2011年6月1日,一幅有着661年曆史、一分為二361年、分藏兩岸61年的元代名畫,在兩岸同胞的共同期待下,終于在台北“破鏡重圓”。今年6月1日,《富春山居圖》合璧十周年紀念活動在杭州隆重舉行,來自海峽兩岸的350多位嘉賓共襄盛會。

《富春山居圖》合璧,是曆史的機緣、時代的趨勢,其意義早已超出藝術的範疇,它凝聚了民族的情感,承載了民族的夢想,已經成為中華民族期盼祖國統一的精神寄托。衷心期待,《富春山居圖》永久圓合,祖國早日實作和平統一!

編輯 孫樂怡