景雲大鼓大師羅玉軒:認真演繹純真,在大帥屋拒絕陪酒

秋天的海洋

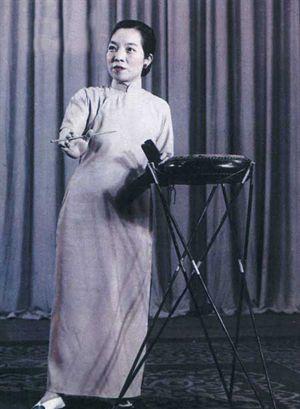

景雲大鼓大師羅玉軒

以北京韻大鼓大師羅玉軒為題材的小說《太陽的漫漫歲月》近日出版,7月27日在首都劇場首演由于雙軒主持,作者宋鳳儀與朱旭、藍天場、盧仲景老藝術家回憶羅的過去時光。

畫一幅共和國藝術界生活的圖畫

看過1985年版電視劇《四條命在一起》的人,可能還記得那首歌《為晚年生活重構山川》,歌手羅玉軒(1914-2002)當時老少見,但唱起來卻有着圓潤、醇厚的味道。羅玉軒從藝術創作70多年,創作了羅排靜雲,但與民國以來的許多民間藝術家相似,羅玉軒的生活,作為一個被販賣過很多次的孤獨的女兒,她從小和養父一起四處旅行,上海世界,南京夫子廟,漢口大舞台......她隻能玩雜耍和唱歌。

為紀念北京雲大沽台鬥誕辰100周年,人類編劇宋鳳儀最近出版了以羅玉軒生平為題材的小說《漫漫歲月的厚重》。不僅還原了羅雨軒一生的傳奇,也将同一代藝術家在舞台上的悲哀與幸福分離、命運起伏下,勾勒出一幅民國藝術界的畫卷。

小說以羅玉軒的一生展開,梅瑜(注:羅玉軒是小說主人公梅薇的原型)是一個孤獨的女孩,在逃跑的路上被賣了很多次,陰陽被"三弦聖手"嚴承祥收養。在養父的培養下,梅宇憑借着才華和努力,成為了北京雲大鼓的皇冠。但在混亂的世界中,小個子就像一個較高價的電梯大廈,主人因為街對面的軍閥而得罪,養父因為入侵而被日本人殺害,梅薇和富家子弟們彼此相愛,最終因為門上的差别而分手。面對動蕩的歲月,梅薇展現出一個女人的毅力,她退出了藝術界,不為日華通奸表演。新中國成立後,梅薇在繼承前輩經驗的基礎上,不斷探索創新,最終打造出"嚴格"的歌聲。在華家年,她重新登台亮相,被海内外華人譽為"國寶",将北京韻大鼓這件藝術品推向了巅峰。

羅玉軒(中)與朱旭、宋鳳儀。

通過遊戲來改變小說并不是違反信任

因為父親對鼓書的熱愛,宋鳳儀(現年86歲)從小就是羅玉軒的粉絲。20世紀80年代,宋鳳儀有機會體驗天津曲義的生活,這一個月讓她與"偶像"交上了朋友。

宋鳳儀回憶說,每天和羅玉軒一起,有時一大早就陪着她指導年輕演員,有時看她的練習,陪她去劇院演出。工作之餘,聽羅玉軒八卦生活。原本被她吸引的隻是羅玉軒的藝術水準,然後,她發現了藝術家的個性魅力:"她很有個性,認真地在舞台上表演,在舞台下幹淨純真。民國時期,這位音樂劇演員很難,要陪着吃喝美酒,但她還是拒絕陪着大帥屋的酒。這在舊社會中非常罕見。"

除了羅玉軒,劇團的其他幾位鼓手也和宋鳳儀成為了朋友:"他們100%信任地向我敞開心扉,相信自己經曆過坎坷的生活,他們的故事觸動了我,成為我創作的動力。我願意盡我所能,讓世人知道他們過去的艱辛,以及他們對祖國、這個簡單民族的熱愛。"

這些記憶為宋鳳儀提供了劇本的原始素材,她最初是為一部30集的電視連續劇寫的。20世紀90年代初,項目開始了,但因為制片人挪用了電影資金,最終由于資金不足,直到羅玉軒去世才得以成行。也有人建議改拍電影,但由于電視劇劇本容量較大,宋鳳儀不想把損失削減太多,劇本隻能綁在高庭上。

業内小說經常換劇本,而宋鳳儀則恰恰相反,對劇本改小說,這讓她無奈:"後來我在央視音樂頻道,每周都能看到駱家輝夫人出現。這讓我想起了一些想法:老太太一直想看電視劇沒看,我應該用什麼來兌現我的承諾?想去就得換成小說,這是不小的投入。今年是她的百年紀念日,我出版了這部小說,既是為了紀念她,也是為了兌現我對老朋友的承諾,現在我不再是一個有信仰的人。"

1979年,《茶館》赴天津演出,羅玉軒參加了天津藝術界組織的聯誼會。(左起:羅玉軒、鄭偉、藍天田)

不滿給音樂帶來歌聲

作為一種說唱藝術,鼓樂是關于吐痰的發音,這與戲劇表演有一些共同之處。北韓戰争期間,人民藝術學校周征、張偉、吳世良等到北韓前線支援,這時羅玉軒與各自的群演,建立了良好的關系,然後到"文化大革命"前她經常來劇院指導演員們說出來。

表演藝術家藍天田介紹,羅玉軒是他非常崇拜的音樂藝人,她将音樂提升到了文化的層面。"當她來北京演出時,我不敢在背景打擾她(不在裡面),她會請天野來,為什麼不去背景。她還建議我和她一起學靜雲,我說我真的很想學,但真的學不了,我這個人一口跑調。"

宋鳳儀的丈夫,藝術家朱旭寫了這本書的标題。朱旭介紹,他小時候也像羅玉軒一樣表演,"當時音樂不擦油脂不擦粉,真的隻是藝術。朱旭透露,羅雨軒小時候,一個綽号是"小怪獸",因為她小時候沒有孩子的聲音,唱出來就是大人的聲音,大世界表演海報上經常寫着"今天的小怪獸舞台表演"。

但在生活中,羅雨軒是個幽默的老太太,朱旭回憶說,羅雨軒曾經跟他講過《四次生活在一起》主題曲的錄制:"用她的話說,當她走進錄音室時,樂隊的戰友們用一種非常奇怪的眼神看着她:因為電影和電視劇都是歌手錄制的, 很美,今天怎麼來了一個白發蒼蒼的老太太?"不高,這家夥能做到嗎?結果,她一遍又一遍地錄了下來,都滿意了,許多同志站起來為她鼓掌。"

但電視劇播出時,老太太自己也聽不進去:"千裡刀影,我怎麼能唱'營地'呢?朱旭說,這是因為羅玉軒不滿足于把歌唱融入音樂,認為這會影響發音,"我們的戲劇有時在這方面也犯了錯誤,現在好像聽習慣了,有些詞是那麼颠倒地唱(音高低起伏和陰陽的音向上這四聲走向基本一緻, 如果不一緻,将形成"反向詞")。我認為藝術應該首先抓住這個問題。"

但現在音樂風格微,流行歌曲成為流行文化的主流,宋鳳儀認為這還需要培養觀衆的興趣,"不是年輕人不喜歡,而是喜歡,一些大學生仍然可以跑到天津的橋上聽音樂,關鍵是要看如何引導, 如何培養興趣。對于近期"雷雨"學生場成為笑柄的情況,宋鳳儀認為,今天的年輕人對于過去,卻聽說缺乏了解:"我聽說和親身經曆的10.8萬裡有什麼差別,這方面的我們可能還需要做一些解釋,比如那個時代的特征是什麼, 年輕人追求的夢想是什麼,讓年輕人可以了解。"

7月27日,《年月之潮》首演在首都劇場舉行,由于雙軒主持,作者宋鳳儀與朱旭、藍天田野、陸中中《北京人民藝術》的老藝術家們回憶起老羅的過去。