沈漢光《漫步》

歲月長,流古長;曆史是無情的,有多少皇帝将被後代遺忘;12月25日,按照農曆應該是清朝初學者、和碩詩首——沈漢光誕辰400周年,讓我們穿越曆史時空,追溯明末清初那"天塌陷"的時代,再次觸碰和凝視着這位偉大聖人的平凡而非凡的一生。

以沈漢光為核心,"和朔詩派"的詩人創作了大量的詩歌,具有民族影響力,是河北文學和清代詩歌的巅峰之作。

沈漢光于1619年11月30日出生于北芝裡廣平省永年縣沈莊村。九歲進入國小。十二歲的"全員科學,人不一樣",展現出傑出的才華。作為一個成年人,"不快樂",對八股文學不感興趣,對科學輕描淡寫,熱愛閱讀和詩歌創作。崇裕十五年(1642年),發起成立詩社"觀景社",集"禹(輔)南三縣"大名鼎鼎,廣平、順德三省青年才俊,成為"和朔詩派"的前身,同仁衆多詩人和著名朝士。

1644年2月,李子成的農民軍突破了雨關,逼近北京。看到明朝的大潮已經過去,3月19日,沈漢光的父親,當時的太萬寺申家景殉道。壞消息傳來,沈漢光悲痛欲絕,獲救和康複。随後,清軍進關,攻占北京,建立清朝,李自成敗,火力無處不在。7月,沈漢光在家鄉埋葬父親後,南下倚靠嫂子、前明源交通總督盧振飛,并請福士社團上司陳子龍、夏雲軒寫一本父親的傳記,陳子龍很快寫了《沈節》公開傳記。次年4月又回到了永年。

清朝統一後,科學和科學工作的制度很快恢複了。然而,在明清鼎時期,社會動蕩,見證了朝代的變遷,現實中飄忽不定的官場,沈漢光決心做一個隐蔽的人。

沈漢光有一種國家破碎的感覺,心灰意冷,"腳印不進城,長歌一代在哭泣,氣味動了。另一位詩人張蓋永年,"土建房自稱,塌陷成食。随時出去敬拜母親,雖然妻子再也見不到了。母親和典當,走出房間,穿上西裝。已經重新進入房間,如果是八年...隻有沈漢光,尹月,再伸進大地房,進行日常的談話。尹月是雞人,三個人是好朋友。尹嶽曾是明朝人,根據清朝的政策,順濟被任命為江蘇省延甯縣知縣,任期三年(1646年)。據史料記載,他上任後,"他管理的一切事務,壓制強勢和對等,安息民享,民安不怨。而尹月的本性,與賄賂、霸淩在官方的分規上是不相容的,常常是煩惱,然後把書修成圓的性格,人性的沈漢光,希望他能來延甯談一談。經過兩年的思考,鑒于尹月的"直性",沈漢光決定勸說尹嶽辭職,回信"勸說歸來",回國詩酒好玩,時不時。宗山(尹月的号碼)讀了書,怒火中燒:如何給義烏申子一個官!是以自作自受,還騎驢回來,不抱一分錢。T:不怕看到死人。"

一個朋友辭職官,一個朋友辭職官,已經成為一個流傳至今的傳奇。尹月歸來,沈漢光開心,詩句年代:"茂塘高水南村,猿鶴還靠近國門。君自挂皇冠我決定,秋天聯手進入雲根。"(尹銀甯博彥棄官北歸來")為了紀念兩人之間的友誼,尹嶽建了一座亭子,名為"豫同盟"(沈漢光盟)。對應,沈漢光為尹月建了一座房子,生活着"晚山殿"。他們的故事傳開後,當人們稱三人為"廣平三王",又稱"南方三才"時,世人了解三王為福。

此後,以"廣平三軍"為核心,包括绯昭展、曲周劉鳳媛、盧澤農、劉友等,創造性的繁榮,深厚的友誼,成為清初最著名的詩歌流派,因為該地區的古稱是"和碩",清初詩盟王石宣将其命名為"和碩詩歌學校"。"沈禹盟被稱為廣平詩、凱河碩詩派。其好友雞澤尹嶽波安、張永年蓋宇、曲周劉鳳元金抓、趙占秋水,全益民也一樣。詩派可以列出從順濟王朝到乾隆王朝的50多位詩人的名字,有200多首詩。

以沈漢光為核心,和碩詩派的詩人創作了大量具有民族影響力的詩歌,是河北文學和清代詩學的巅峰之作,為明末清初的詩歌界注入了北方文學的強風。除了寫詩,他們還寫文章,學習科學,編纂當地曆史,為清初的文化和社會建設做出了獨特的貢獻。

沈漢光除了具有詩人身份外,還是一位傑出的學者,深受偉大的儒家孫啟穎的影響,他的科學著作可以說是珍貴的曆史文化遺産。

作為學者,沈漢光是清初的著名科學家,為了對科學的獨特研究,寫了《靖遠耳語》、《荊遠口》、《性習慣圖說》三部著作,遺憾的是《性習慣圖》已經出版。

沈漢光的科學研究受到清初偉大的儒家孫啟骜的影響。孫啟寅和黃宗璇,李偉稱他為"清初三儒家"、"清儒家案例",稱他為"大膽而獨特,北方學者推動泰山北鬥"。順濟十四年(1657年)秋,沈漢光銀月前往河南回縣白泉,與當時的河南得力助手楊思勝一起到夏峰村探望孫其峰。孫啟峰特别儀器重申了"恨遲到,給聖賢催促"的光芒,暗示他将精力從詩歌創作轉向科學研究。"自從我成為,我聽到了人類生命的意志。沈漢光也引用了對孫的弟子們的祝福。孫琦欣喜地将《靜遠耳語》題詞,給予了很高的評價:"宇盟苦心、經驗與經驗和毅力"。景源,雖然語言小,但真正的語言也是。在《荊原耳語》之後,他寫了《荊源灣》,死而死,沒有刻字。經過家人的整理。由于其獨特的見解,《永勇》的文字一直被印上印記,傳播至今,被稱為"關于人民風俗的書",足以看出其影響力的廣度和深度。

沈漢光是清代最早研究杜甫和杜詩的學者之一,著有《說杜》,這是清朝最早的作品之一。雖然該書尚未完全儲存完畢,但主要内容均由學者編纂,可以推斷出其全貌。這本書由沈漢光的妹妹陸增在蘇州出版,曆時六年(1667年)。這本書以平等的方式研究了杜石,既真誠地尊重,又直言不諱地批評。

我們可以從清初大家的序言中了解到《說杜》一書的影響和地位。王崇堅在《說都令》中寫道:"同盟自永年以來送'說杜'慢,秋半夜。急需看,停不下來,接着是蠟燭,不知道身體的病也。偷給兒子的生活自知和它所不知道的和人所不知道的,引用為一條銀條,不僅通過鑿子筆記删除前人,影響理論,而且不靠苛刻,讓一個duji酷的震動,讀者的心靈很容易。在給沈詩的回信中也寫道:"畢要詳細閱讀,不是第一篇為杜詩,真正為古今讀者指出了杜詩的路徑。"

據學者們研究,沈漢光在大力弘揚杜詩藝術的同時,直言不諱地批判了杜詩五個方面的缺點:粗俗、單薄、不合時宜、俚語、笨拙。這種尖銳而大膽的批評似乎再也沒有出現在後來對Dushi的研究中。由此可見,本書獨特的學術價值。作為一位傑出的學者,沈漢光的作品無疑是留給子孫後代的珍貴曆史文化遺産。

因為沈漢光的詩歌非常有名,它的學者和思想家兩大成就為它的封面,世人學得更多而不用注意。這種現象在沈漢光活着的時候就已經顯現出來了。他的密友、前大學生、《魏書》部長,在《申漢光傳記》中指出:"世界歌唱它的故事,指的是詩人的冠冕,堅實還不夠知道。《清代名人傳記》由胡适編輯,美國學者橫木屹編輯,在沈漢光的傳記中被稱為"詩人、哲學家、藝術家",而《橫牧一》是沈漢光的異國之聲!

作為一名成熟的科學家,沈漢光在世時就被列入曆史書。康熙十二年(1673年),魏一軒編纂了《北方儒史》,收錄了沈漢光的名字。後來,《清儒家案夏風學校案》有沈漢光,還摘錄了他的《靜遠耳語》《荊元成語言》和聯合語言。現代學者鄧成指出:"靜遠耳語"教孩子,都經曆過的話。入口語言是區分和學習培養的,語言簡單,應該是。沒有門戶的競争,沒有異同。是學者們的時候,如簡單的光的封面。"

在思想上,沈漢光傾向于成竹麗,但對陸王的心有所保留。他強調"主不如主安靜,尊重自我安靜也","朱魯适合路,朱路,雖然晚穩;在人類自我選擇的耳朵裡。

在文學觀念上,沈漢光倡導以科學為創作,提出"過程朱、李杜為一體""科學、優雅、同文",用今天的語言不僅要有正确的指導思想,還要有高水準的藝術,沈漢光和他的和碩詩派之友就是一個活生生的例子。曾在刑事司法部擔任書籍的清代著名理科生魏向柱贊不絕口,并說:"文壇年輕,老到麗露,所謂聖賢和聖約的部落格文章。"

經過四百年的滄桑變遷,當世人對沈漢光充滿敬意時,在今天的太陽年甚至永音都鮮為人知,鶴晌詩人已經輝煌的成就幾乎被抹殺。

沈漢光和和碩詩歌學校

1677年6月16日六日,沈漢冠壽終于在59歲時安家。那天早上,沈漢光讀了汪洋的明文集,在哥哥家聊天。突然報告一位來訪者,轉身回到屋裡,"一個仆人和一個棋子",沒有病。同一天,"雷暴,縣城,一切可怕,哀悼如靈魂。

壞消息傳開了,震撼到了野外。魏人立刻寫了兩首詩,其中一首是:"少了微星暗閉的山,讓朋友們看着哭哭的床門。秋秋的一生寂寞,蘭宇的圖書數量之多。有人提出,慕英應該是無可比拟的,卻失去了濮陽誰和言語?走出岸邊聊天希望,水流感謝富貴的聲音。當時,刑事司法部尚書魏向渚在《哭泣的沈瑜盟警長》一詩中寫道:"雪面病再度侵襲,那能哭的朋友傷了上帝。少了微星暗中憐憫高士,黃毅說是可憐的哲學家。随後,在《神聯神君的墓志銘》中,他寫道:"從江北回來為沈,由金府中哲人......大祭的小事,道不羞于塵土飛揚。明君墓碑是一成不變的,幾千年的不可磨滅的氣體。"明确提出了"哲學家"的概念,強調神瀚光和小物是完美的人格魅力。

鑒于沈漢光道德文章的巨大影響,官員和人民一緻提出沈漢光進入仙仙村,以順應人民的意願,為未來的未來樹立榜樣。是以,由省縣學生、省儒家教學、永年縣鄉鎮幹部介紹,神莊位于永年縣石石學會,各地統稱"中縣",以永年縣-廣平省-大順廣道層宣言,贊美沈漢光:"說書,字與藝術有關;至于推理,這仍然是一個生活問題。老師餐桌上真誠的一代,應該吃起來熱氣騰騰;伸張正義,安慰輿論。文章還寫道:"最近的評論,已被列為'中原七子';可以看出,沈漢光在當時非常受歡迎,備受尊敬。康熙二十三年(1684年)三月三日,沈漢光進入廣平府和永年縣鄉,終于享受到了應有的尊敬。

人員有新陳代謝,交流成古今。和碩詩派的出現,是中華傳統文化與河北地方文化相結合的産物。

一代姓魏征在書中,文學傳記中說:"他朔字是正義的,氣質沉重。《虞舒地理》也說:"(顔昭)粗俗的重男,一方的好朋友,誰去死,也是出于慈善。"這種文化被一代文宗韓宇總結為:"燕兆古說了很多悲傷的感情歌。"在這熱土之上,靖瑜刺猬秦,餘讓吞木炭,毛則自薦,魏衛救趙,威爾香河,劉冠張桃園結意念,祖玮聞雞舞,等等,直到沈漢光的父親沈家璇自诩,大方悲傷的歌聲,威嚴,沒有走出曆史書。

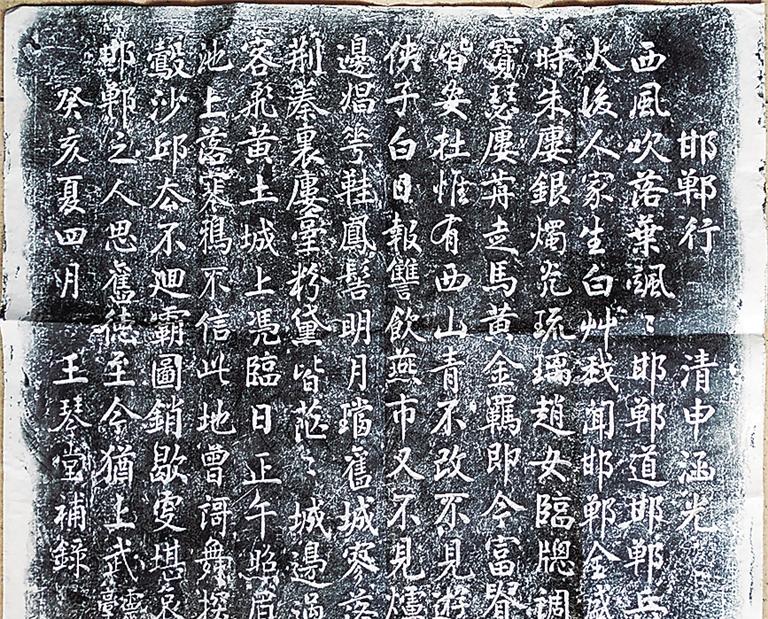

以沈漢光為代表的和碩詩詩人,以賢者繼位為己任,繼承工資火,做好事。沈漢光在《餘甫賢詩序》中指出:"燕昭山川雄光,介于兩者之間,多了清爽清澈,沒有幽閉恐懼症的纖維習性,是以它的語氣要肆意,陰郁而悲傷,氣也是。"沈漢光和他的同僚們秉持着忠誠的精神,在鄉下當忠心朝臣,在家為孝道,為民族運動的民生之心,熱心的地方建設,德國藝術雙唱,曆史的編年史,最走進村子,成為那個時代的聖賢,為來生都懷念。沈漢光的《旅行》被後代镌刻在舞台上,深受讀者喜愛,被後代朗誦。

"郭氏英玲的死,石橋讨厭古居。千年強趙怡凝乳草,水到橋邊不能吞咽。"這是沈漢光的《松山詩選》官方作品《俞讓橋》。

讓我們感慨的是,經過四百年的滄桑變遷,當世界充滿崇敬、太陽和太陽崇拜神漢光時,在今天的太陽年甚至永葆歲月都鮮為人知,合晊詩人已經輝煌的成就幾乎被毀了。有此感想,2011年,作者與知名出版人、學者鄧子平先生共同組織出版了沈漢光的《叢山詩集》點校本,影印了《沈永年的遺産》系列,在國家圖書館舉辦了《鶴朔文化珍品——叢山詩集》《永銀沈的遺産》新書釋出暨學術研讨會。2013年,他寫了專著,沈漢光和和碩詩歌學校,在北京師範大學舉辦了出版研讨會,沈漢光和和碩詩歌學校引起了全國學術界的關注。(李世軒)

(本文圖檔均由作者提供)